具体描述

●序二/钟志生

●明代弘治、正德朝瓷器赏与鉴/耿宝昌

●图版目录

●图版

●弘治时期

●清新优雅——青花瓷器

●色彩缤纷——杂釉彩、素三彩瓷器

●均匀纯净——颜色釉瓷器

●影响深远——后仿弘治朝瓷器

●正德时期

●清新优雅——青花、釉里红瓷器

●色彩缤纷一五彩、斗彩瓷器

●古朴雅致——杂釉彩、素三彩、珐花瓷器

●五光十色——颜色釉瓷器

●影响深远——后仿正德朝瓷器

●专论

●明代弘治、正德景德镇御窑瓷器简论/吕成龙

●谈景德镇御窑厂遗址出土明代弘治、正德官窑瓷器/江建新

●附录:相关知识链接/吕成龙

●部分目录

内容简介

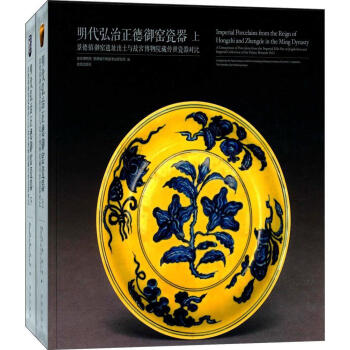

《明代弘治正德御窑瓷器:景德镇御窑遗址出土与故宫博物院藏传世瓷器对比(套装共2册)》包括《明代弘治正德御窑瓷器上》《明代弘治正德御窑瓷器下》共两册。《明代弘治正德御窑瓷器:景德镇御窑遗址出土与故宫博物院藏传世瓷器对比(套装共2册)》内容有色彩缤纷——杂釉彩、素三彩瓷器、均匀纯净——颜色釉瓷器、影响深远——后仿弘治朝瓷器、清新优雅——青花、釉里红瓷器、色彩缤纷——五彩、斗彩瓷器、古朴雅致——杂釉彩、素三彩、珐花瓷器、五光十色——颜色釉瓷器、影响深远——后仿正德朝瓷器等。用户评价

评价一 初见《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,就被其沉甸甸的份量和雅致的封面设计所吸引。翻开扉页,一股历史的厚重感扑面而来,仿佛穿越了时空,置身于那个辉煌的大明王朝。这本书的内容之丰富,足以让任何一个对中国陶瓷史,尤其是明代御窑瓷器感兴趣的读者为之倾倒。作者在书中对弘治和正德两朝御窑瓷器的烧造、特点、纹饰、釉色、胎质等进行了极为详尽的考证与阐述。 我尤其欣赏书中对于每一个器物细节的刻画。比如,对弘治时期青花瓷的论述,不仅仅停留在“青花发色淡雅”这样笼统的描述,而是深入到釉料的配比、烧造的温度、钴料的来源等,并结合传世实物,细致地分析了其“翠毛蓝”或“雨过天青”般清丽的色彩是如何形成的,又如何与器物的造型、纹饰相得益彰。书中对“黄釉”、“绿釉”等单色釉的讲解也同样精彩,通过对比不同时期的釉色数据和窑址出土的标本,勾勒出了弘治、正德时期御窑瓷器在单色釉领域所达到的高度。 书中关于纹饰的解读更是令人拍案叫绝。我注意到作者在分析龙纹、凤纹、花卉纹等常见纹饰时,并没有简单地罗列,而是深入探讨了这些纹饰在不同时期的演变规律,以及它们所蕴含的象征意义和时代特征。例如,书中对于正德时期出现的“阿拉伯文”或“云龙纹”与“番莲纹”相结合的纹饰,进行了深入的剖析,揭示了当时中外文化交流的痕迹,以及御窑瓷器在满足宫廷审美需求的同时,也受到外界文化影响的复杂性。这些细致入微的分析,让我对这些看似熟悉的瓷器产生了全新的认识。 此外,本书的插图质量也堪称一流。每一件重要瓷器的器形、釉色、纹饰都配有高清、精美的图片,并且多角度展示,方便读者仔细品鉴。很多器物都是首次公开出版,弥足珍贵。我甚至能从图片中感受到瓷器釉面的温润光泽和胎骨的坚实细腻。这种图文并茂的呈现方式,极大地增强了阅读的直观性和感染力,让那些遥远的器物仿佛触手可及。 读完这本书,我深切地感受到了作者深厚的学术功底和严谨的研究态度。他对史料的梳理、对文物的解读、对工艺的分析,都充满了智慧和热情。这本书不仅仅是一本关于瓷器的图录,更是一部关于明代历史、艺术和文化的百科全书。它为我们打开了一扇了解弘治、正德时期宫廷生活和审美趣味的窗口,也让我们对中国古代陶瓷工艺的精湛有了更深刻的认识。

评分评价十 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,如同一位博学而风趣的向导,引领我穿越时空的隧道,亲身感受明代弘治、正德两朝御窑瓷器的独特魅力。作者以其深厚的学养和生动的笔触,将枯燥的历史数据和抽象的艺术概念,化为一件件触手可及的精美瓷器。 我尤其喜欢书中对弘治时期青花瓷“内敛”之美的解析。作者不仅仅是描述其“淡雅”,而是深入到钴料的化学成分、烧造时的窑温变化,以及不同窑口在釉料配方上的细微差别,从而解释了弘治青花“翠毛蓝”般清丽而不失沉静的色彩是如何形成的。书中对不同窑址出土的青花瓷进行对比分析,细致地描绘了其釉面、胎骨、笔触等方面的细微差别,让我深刻领略到弘治御窑瓷器在精细化生产上的卓越成就。 对于正德时期,作者则着重强调了其“外放与活力”。我惊喜地发现,书中对正德时期“青花”与“釉上彩”相结合的器物进行了详尽的论述。作者通过对这些器物的器型、纹饰、色彩的分析,揭示了正德御窑瓷器在艺术风格上的大胆突破和鲜明个性。书中对正德时期出现的一些独特纹饰,如带有阿拉伯文或回教图案的器物,也进行了深入的考证,让我得以窥见当时中外文化交流的痕迹,以及御窑瓷器在满足宫廷需求的同时,也受外界文化影响的复杂性。 本书在器物细节的描绘上达到了极致。例如,在描述一件器物的釉面时,作者不仅会描述其光泽度和温润感,还会细致到釉面的“橘皮纹”现象、以及釉层厚薄的变化。这些看似微不足道的细节,却是区分不同时期、不同窑口瓷器的关键依据,也体现了作者严谨的治学态度。 此外,书中对一些宫廷用瓷的考证,也让我对当时的社会生活有了更深的理解。我了解到,许多瓷器不仅仅是日常用品,更承载着重要的象征意义和礼仪功能。例如,书中对某些特定场合使用的酒杯、香炉的介绍,让我对当时的社会生活有了更直观的感受。 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,不仅让我增长了知识,更让我领略到了中国古代陶瓷艺术的无穷魅力。它是一部值得反复阅读、细细品味的经典之作。

评分评价三 初翻《明代弘治正德御窑瓷器》,便被书中精美绝伦的瓷器图片所震撼。仿佛置身于一个琳琅满目的瓷器殿堂,每一件器物都散发着穿越数百年的历史光华。这本书的价值,绝不仅仅在于其令人赏心悦目的视觉呈现,更在于其背后所蕴含的深厚学术研究和对历史细节的严谨挖掘。 我尤其欣赏作者对弘治时期青花瓷的细致解读。书中并非简单地描述其“淡雅”或“秀丽”,而是深入分析了其钴料的“平等青”特性,以及这种特性如何在烧造过程中形成独特的“蓝中泛灰”的色彩。通过对比不同窑址出土的标本,作者揭示了这种色彩的形成并非偶然,而是与当时特定的胎土、釉料配方以及窑温控制息息相关。这种科学的分析方法,让青花瓷的“淡雅”不再是抽象的形容词,而是有了具体的物质基础和工艺支撑。 书中对正德时期“青花”与“五彩”相结合的器物论述,更是为我打开了新的视野。我之前对正德瓷器的印象多停留在其豪放奔放的风格,而这本书则详细地介绍了正德时期在釉上彩绘方面的创新,特别是将青花与釉上彩相结合的技法。作者通过对具体器物的分析,例如描绘人物故事的瓶、碗等,详细阐述了这种技法的运用,以及其在构图、色彩运用和表现手法上所体现出的时代特色。我得以看到,正德御窑瓷器并非只是单纯的模仿,而是在继承传统的基础上,勇于创新,展现出蓬勃的生命力。 书中对器物底款的辨析也极为详尽。我注意到作者不仅介绍了弘治、正德时期常见的“大明弘治年制”、“大明正德年制”等款识,还深入探讨了不同时期款识的书体、结构以及笔画特点。通过大量的对比和分析,作者揭示了款识的细微变化如何反映出烧造年代和工匠的特点,这对于鉴定瓷器具有至关重要的意义。 此外,书中对一些宫廷用瓷的考证,也让我对当时的社会生活有了更深的理解。例如,对茶具、酒器等日常用品的详细介绍,让我得以窥见明代宫廷的饮食文化和生活方式。这种将瓷器与历史、文化相结合的叙事方式,使得这本书更具可读性和趣味性。 这本书给我最大的感受是,它让我看到了瓷器背后蕴含的丰富历史信息。每一件瓷器,都不仅仅是一个艺术品,更是一个时代的见证者。通过这本书,我仿佛能够触摸到明代弘治、正德时期御窑工匠的匠心独运,感受到那个时代宫廷的审美情趣和文化底蕴。

评分评价四 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,如同一坛陈年的佳酿,越品越有味。它以一种近乎考古般的严谨,将弘治、正德这两个朝代的御窑瓷器,进行了全方位、多角度的深度剖析。我之所以如此推崇这本书,是因为它在学术深度和艺术鉴赏性之间找到了绝佳的平衡点,既能满足专业研究者的需求,也能让普通爱好者从中获益匪浅。 书中关于弘治时期青花瓷的发色研究,让我对“翠毛蓝”有了更深刻的理解。作者不仅指出了其“翠毛蓝”的特点,更深入到钴料的氧化还原过程,以及在不同窑温下所呈现出的细微差别。我了解到,弘治青花之所以能够呈现出如此淡雅清丽的色彩,与当时烧造技术的精进以及对钴料的精准控制是密不可分的。书中还对比了弘治早期、中期、晚期的青花发色变化,揭示了其在烧造工艺上的细微调整。 对于正德时期那些色彩艳丽、纹饰繁复的瓷器,作者也进行了精彩的解读。我特别喜欢书中对正德时期“三彩”和“五彩”瓷器的论述。作者不仅详细介绍了这两种彩绘技法的特点,还通过对具体器物的分析,揭示了正德时期在色彩运用上的大胆和创新。例如,书中对描绘人物故事的五彩瓷器,对人物服饰的色彩搭配、背景的处理方式都进行了深入的分析,让我得以领略到正德御窑瓷器在色彩表现力上的卓越成就。 本书最大的特色之一,就是对器物的细节描绘达到了极致。例如,在描述一件弘治时期的青花碗时,作者不仅仅关注碗的整体造型,还会细致到碗口沿的施釉情况、碗底的胎足露白程度、甚至碗内壁的旋纹痕迹。这种对细节的关注,正是区分不同窑口、不同时期的关键所在,也体现了作者扎实的学术功底。 书中还穿插了许多关于当时宫廷用瓷的考证,这让我对明代宫廷的物质文化有了更深的认识。我了解到,很多看似普通的瓷器,其实都承载着重要的礼仪功能和象征意义。例如,书中对某些特定场合使用的酒杯、香炉的介绍,让我对当时的社会生活有了更直观的感受。 读完这本书,我感觉自己像是经历了一次穿越时空的旅行,与那些明代御窑的工匠们进行了跨越时空的对话。这本书不仅仅是关于瓷器的知识,更是关于历史、关于文化、关于艺术的深刻感悟。它让我对中国古代陶瓷的辉煌成就,有了全新的认识和深深的敬意。

评分评价二 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,对我而言,不仅仅是一本知识的集合,更是一次充满惊喜的探索之旅。作者以其卓越的洞察力,将弘治、正德这两个相对短暂但又极其重要的时期,在御窑瓷器烧造上的独特成就,一一呈现在读者面前。这本书最大的亮点在于其对细节的极致追求,以及对历史脉络的清晰梳理。 让我印象尤为深刻的是,作者在分析弘治时期青花瓷的“鲜明”与“沉静”两种风格时,并未止步于表面。他通过对不同时期钴料的化学成分分析,以及不同窑址出土的青花器物进行比对,揭示了不同窑口在钴料运用上的差异,以及这种差异如何影响了最终的青花发色。我从中学到了,原来青花瓷的“蓝”,并非只有一种,而是有着丰富的层次和微妙的变化,而这些变化背后,是无数工匠的智慧与技艺的凝结。 书中对正德时期所出现的“回青”釉色的独到见解,更是让我耳目一新。作者详细阐述了“回青”釉色在正德时期如何从一种实验性的色彩,逐渐成为主流,并分析了其对后世瓷器色彩发展所产生的深远影响。我之前对“回青”的认识仅限于书本上的文字描述,而这本书通过大量的实物图片和严谨的考证,让我得以直观地感受其独特之处,并理解了为何它在当时能够备受青睐。 另外,书中关于器物造型的分析也极具启发性。作者不仅仅列举了各种器型,更重要的是,他将这些器型与当时的社会需求、礼仪制度以及审美风尚紧密联系起来。我了解到,很多看似简单的器物,背后都蕴含着丰富的文化信息。比如,书中对弘治时期出现的“压手杯”的解读,就不仅仅是器形上的描述,更是对其使用场合、制作工艺以及所代表的身份地位的深度挖掘。 本书的结构安排也十分合理,将不同时期、不同品种的瓷器有机地串联起来,形成一个完整的叙事链条。这种系统性的呈现方式,使得读者能够清晰地把握弘治、正德御窑瓷器的发展脉络和演变规律,避免了碎片化的认知。 总而言之,《明代弘治正德御窑瓷器》是一部集学术性、艺术性和欣赏性于一体的杰作。它填补了我在这一领域知识的空白,也让我对中国古代陶瓷艺术的博大精深有了更深的敬畏。这本书是所有对中国陶瓷史感兴趣的读者不可或缺的宝贵财富。

评分评价六 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,如同一扇开启历史宝藏的大门,带领我走进了明代御窑瓷器一个辉煌而又充满变革的时期。作者以其深厚的学术功底和敏锐的艺术洞察力,将弘治、正德两朝御窑瓷器的方方面面,进行了淋漓尽致的展现。这本书的独特之处在于,它不仅仅停留在器物的表面描写,而是深入到历史的肌理,揭示了这些瓷器背后所蕴含的文化、经济和技术信息。 我尤其着迷于书中对弘治时期青花瓷“静谧”之美的解读。作者并非简单地将之归为“淡雅”,而是深入分析了当时钴料的选择、提炼以及烧造过程中的温度控制,从而解释了为何弘治青花能呈现出那种“蓝中泛灰”的独特色泽。书中还对比了不同窑址出土的器物,细致地描绘了其釉面、胎质、笔触等方面的差异,让我认识到,即使是同一年号的瓷器,也存在着微妙的地域和工艺差异。 对于正德时期,作者则着重强调了其“活力与创新”。我惊喜地发现,书中对正德时期“青花”与“釉上彩”相结合的器物进行了详尽的论述。作者通过对这些器物的器型、纹饰、色彩的分析,揭示了正德御窑瓷器在色彩运用上的大胆尝试和艺术上的突破。我了解到,正德时期的瓷器,往往展现出一种奔放、热烈的美感,这与弘治时期的内敛含蓄形成了鲜明的对比,也反映了当时社会思潮的某些变化。 本书在细节上的考证更是令人叹为观止。例如,在描述一件器物的底足时,作者会细致到其修足的手法、露胎的颜色、以及是否有粘砂现象。这些看似微不足道的细节,却是判断瓷器年代、窑口的重要依据,也体现了作者严谨的治学态度。 此外,书中还穿插了许多关于当时宫廷陈设、礼仪用瓷的考证,这让我对明代宫廷的生活场景有了更生动的想象。我了解到,许多瓷器不仅仅是日常用品,更承载着重要的象征意义和礼仪功能。 读完《明代弘治正德御窑瓷器》,我感觉自己对中国古代陶瓷的认识上了一个新的台阶。这本书不仅仅是一本关于瓷器的图录,更是一部关于历史、关于文化的厚重著作。它让我看到了明代御窑工匠的精湛技艺和创新精神,也让我对中华民族的传统文化有了更深的敬意。

评分评价八 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,是一部关于明代瓷器史的鸿篇巨制,它以令人惊叹的细节和深邃的洞察力,为我们呈现了弘治、正德两个朝代御窑瓷器的辉煌成就。作者倾注了大量心血,将繁杂的史料和大量的实物证据融会贯通,为读者构建了一个清晰而又丰富的瓷器世界。 我印象最深刻的是书中对弘治时期青花瓷独特釉色的解读。作者不仅仅满足于“淡雅”的描述,而是深入探究了钴料的化学性质、烧造时的窑温变化,以及不同地区釉料配方的差异,从而精准地阐释了弘治青花“翠毛蓝”般清丽而不失沉静的色彩是如何形成的。书中对比不同时期、不同窑口的青花瓷,细致入微地描绘了其釉面、胎骨、笔触等方面的细微差别,让我得以领略到弘治御窑瓷器在精细化生产上的卓越成就。 对于正德时期,作者则着重强调了其“豪放与创新”。我特别欣赏书中对正德时期“青花”与“釉上彩”相结合的器物的详尽论述。作者通过对这些器物的器型、纹饰、色彩的分析,揭示了正德御窑瓷器在艺术风格上的大胆突破和鲜明个性。书中对正德时期出现的一些独特纹饰,如带有阿拉伯文或回教图案的器物,也进行了深入的考证,让我得以窥见当时中外文化交流的痕迹,以及御窑瓷器在满足宫廷需求的同时,也受外界文化影响的复杂性。 本书在器物细节的描绘上达到了极致。例如,在描述一件器物的釉面时,作者不仅会描述其光泽度和温润感,还会细致到釉面的“橘皮纹”现象、以及釉层厚薄的变化。这些看似微不足道的细节,却是区分不同时期、不同窑口瓷器的关键依据,也体现了作者严谨的治学态度。 此外,书中对一些宫廷用瓷的考证,也让我对当时的社会生活有了更深的理解。我了解到,许多瓷器不仅仅是日常用品,更承载着重要的象征意义和礼仪功能。例如,书中对某些特定场合使用的酒杯、香炉的介绍,让我对当时的社会生活有了更直观的感受。 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,是一部集学术性、艺术性和欣赏性于一体的杰作。它为我们提供了一个深入了解明代御窑瓷器的绝佳平台,也让我们对中国古代陶瓷艺术的辉煌成就有了更深刻的认识。

评分评价五 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,是一份极其珍贵的学术馈赠,它为我们揭示了明代御窑瓷器发展史上两个重要而又充满活力的时期。作者以其深厚的学养和严谨的态度,为我们呈现了一部关于这两个朝代御窑瓷器的百科全书。我被这本书的深度和广度所折服,它所包含的信息量之大,足以让任何一位对中国陶瓷史略有了解的读者,都感到收获颇丰。 书中对弘治时期青花瓷的“淡雅”风格的解读,并不仅仅停留于色彩的描述。作者深入探讨了钴料的来源、提纯技术,以及在不同窑温下的化学反应,从而阐述了弘治青花“发色淡雅而不失沉静”的独特魅力。我了解到,这种“淡雅”并非意味着色彩的单调,而是通过钴料的精妙运用,营造出一种温润、内敛而富有层次感的视觉效果。书中甚至对比了不同窑址出土的青花瓷,细致地分析了其在釉色、笔触等方面的差异,展现了当时御窑生产的严谨性和多样性。 对于正德时期,作者则着重阐述了其“创新与突破”。我尤为欣赏书中对正德时期“青花”与“彩绘”相结合的器物的论述。作者详细介绍了正德时期在釉上彩绘方面的革新,例如对“红彩”、“绿彩”、“黄彩”等色彩的运用,以及它们如何与青花相互辉映,共同构成复杂而精美的纹饰。书中通过对大量传世实物的图片分析,揭示了正德瓷器在纹饰构图、色彩搭配上的独到之处,以及其所体现出的时代精神。 本书的另一个亮点在于,它对器物细节的考证达到了极致。例如,在描述一件器物的釉面时,作者不仅会描述其光泽度和温润感,还会细致到釉面的“橘皮纹”现象、以及釉层厚薄的变化。这些看似微不足道的细节,却是区分不同时期、不同窑口瓷器的关键依据。作者通过对这些细节的梳理,让我们得以更深入地了解御窑瓷器的制作工艺和技术水平。 此外,书中对一些罕见器物和创新器型的介绍,也令人印象深刻。我了解到,在弘治、正德时期,御窑瓷器的器型也发生了不少变化,涌现出许多适应宫廷生活需求的创新器型。这些器型的出现,反映了当时社会经济的发展和审美情趣的演变。 总而言之,《明代弘治正德御窑瓷器》是一本集学术性、艺术性和欣赏性于一体的巨著。它为我们提供了一个深入了解明代御窑瓷器的绝佳平台,也让我们对中国古代陶瓷艺术的辉煌成就有了更深刻的认识。这本书无疑是陶瓷研究者和爱好者们案头的必备参考。

评分评价九 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,是一部真正意义上的学术巨著,它以其严谨的考证、精美的图片和深刻的见解,为我们打开了通往明代御窑瓷器两个重要时期的大门。作者在这本书中展现出的深厚学术功底和对细节的极致追求,足以令任何一位陶瓷研究者或爱好者为之折服。 我特别喜欢书中对弘治时期青花瓷“淡雅”风格的深入解读。作者不仅仅停留于色彩的形容,而是深入到钴料的化学成分、烧造时的温度控制、以及当时工匠的绘制技巧,从而精确地解释了弘治青花“翠毛蓝”般清丽而不失沉静的色彩是如何形成的。书中对不同窑址出土的青花瓷进行对比分析,细致地描绘了其釉面、胎骨、笔触等方面的细微差别,让我深刻领略到弘治御窑瓷器在精细化生产上的卓越成就。 对于正德时期,作者则着重强调了其“豪放与创新”。我惊叹于书中对正德时期“青花”与“釉上彩”相结合的器物的详尽论述。作者通过对这些器物的器型、纹饰、色彩的分析,揭示了正德御窑瓷器在艺术风格上的大胆突破和鲜明个性。书中对正德时期出现的一些独特纹饰,如带有阿拉伯文或回教图案的器物,也进行了深入的考证,让我得以窥见当时中外文化交流的痕迹,以及御窑瓷器在满足宫廷需求的同时,也受外界文化影响的复杂性。 本书在器物细节的描绘上达到了极致。例如,在描述一件器物的釉面时,作者不仅会描述其光泽度和温润感,还会细致到釉面的“橘皮纹”现象、以及釉层厚薄的变化。这些看似微不足道的细节,却是区分不同时期、不同窑口瓷器的关键依据,也体现了作者严谨的治学态度。 此外,书中对一些宫廷用瓷的考证,也让我对当时的社会生活有了更深的理解。我了解到,许多瓷器不仅仅是日常用品,更承载着重要的象征意义和礼仪功能。例如,书中对某些特定场合使用的酒杯、香炉的介绍,让我对当时的社会生活有了更直观的感受。 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,是一部集学术性、艺术性和欣赏性于一体的杰作。它为我们提供了一个深入了解明代御窑瓷器的绝佳平台,也让我们对中国古代陶瓷艺术的辉煌成就有了更深刻的认识。

评分评价七 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,是一部集学术深度、艺术鉴赏价值和历史考证于一体的杰作。初次翻阅,就被其精美的图片和详实的文字所吸引,仿佛置身于明代皇家窑厂的辉煌之中。作者以其深厚的专业知识和严谨的治学态度,为我们构建了一个清晰而丰富的弘治、正德御窑瓷器世界。 我尤其欣赏书中对弘治时期青花瓷色彩的深度解析。作者不仅仅是描述其“淡雅”,而是深入到钴料的化学成分、烧造过程中的氧化还原反应,以及不同窑口在釉料配方上的细微差别,从而解释了弘治青花“淡雅而不失沉静”的独特魅力。书中通过对传世实物的细致对比,展现了弘治青花在发色、笔触、晕染等方面的微妙变化,让我深刻理解了“翠毛蓝”等术语的真正含义。 对于正德时期,本书着重阐述了其“创新与个性”。我惊叹于书中对正德时期“青花”与“釉上彩”相结合的器物所进行的详尽论述。作者通过分析这些器物的器型、纹饰、色彩,揭示了正德御窑瓷器在艺术风格上的大胆突破和鲜明个性。书中对正德时期出现的一些独特纹饰,如带有阿拉伯文或回教图案的器物,也进行了深入的考证,让我得以窥见当时中外文化交流的痕迹。 本书在器物细节的描绘上达到了极致。例如,在描述一件器物的釉面时,作者不仅会描述其光泽度和温润感,还会细致到釉面的“橘皮纹”现象、以及釉层厚薄的变化。这些看似微不足道的细节,却是区分不同时期、不同窑口瓷器的关键依据,也体现了作者严谨的治学态度。 此外,书中对一些宫廷用瓷的考证,也让我对当时的社会生活有了更深的理解。我了解到,许多瓷器不仅仅是日常用品,更承载着重要的象征意义和礼仪功能。例如,书中对某些特定场合使用的酒杯、香炉的介绍,让我对当时的社会生活有了更直观的感受。 《明代弘治正德御窑瓷器》这本书,让我深刻体会到中国古代陶瓷艺术的博大精深。它不仅为我们提供了宝贵的学术信息,更是一次充满艺术感染力的阅读体验。这本书无疑是所有陶瓷爱好者和研究者的必备参考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有