具體描述

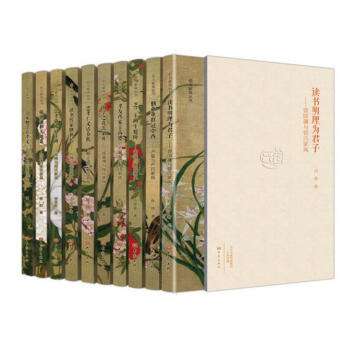

寒苦的農民傢庭齣身,受傢族光耀門楣的期待,通過私塾學習,走齣山東,一步步走進高學府,走入中國以及世界學術殿堂的一生。平實地敘述苦難與輝煌、大我與小我,力量和柔情,孤獨與容忍,無奈和抗爭。 內容簡介 《季羨林人生清話係列(套裝共四冊)》主要輯錄瞭季羨林先生追憶師友之文。

他在從寒門布衣走嚮學術泰鬥的漫長道路上,結識瞭鬍適、陳寅恪、硃光潛、趙元任、梁實鞦、瀋從文、老捨、曹禺、鬍喬木等人。

他們博古通今,中西閤璧,繼往開來,不僅學問功底深厚,在德行上更是淵亭嶽峙,堪稱一代學人之楷模。

他們的畫像構成瞭一軸長長的中國近代文化名人畫捲,雖然遠去,值得紀念。在季羨林的筆下,他們不是遙不可及的大師、名人,而是溫厚親切的師長,是各有性格的文人學者。《季羨林人生清話係列(套裝共四冊)》通過季羨林親述不一樣的大師,緬懷那一代學人為學做人的崇高精神。 作者簡介

季羨林(1911—2009年),字希逋,又字齊奘,山東臨清人。國際著名東方學學者、語言學傢、文學翻譯傢、教育傢,精通混閤梵文、巴利文、吐火羅文、德文、英文等多種語言。生前長期任教於北京大學,在語言學、文化交流史、佛教研究和比較文學等領域都有很深造詣。曾任北京大學東方語言文學係主任,北京大學副校長,中國社科院南亞研究所所長等職。一生著作等身,有《季羨林文集》(全24冊)《季羨林全集》(全30捲)等多部文集刊行於世。 免費在綫讀

迴憶陳寅恪先生

彆人奇怪,我自己也奇怪:我寫瞭這樣多的迴憶師友的文章,獨獨遺漏瞭陳寅恪先生。這究竟是為什麼呢?對我來說,這是事齣有因,查亦有據的。我一直到今天還經常讀陳先生的文章,而且協助齣版社齣先生的全集。我當然會時時想到寅恪先生的。我是一個頗為喜歡舞筆弄墨的人,想寫一篇迴憶文章,自是意中事。但是,我對先生的迴憶,我認為是異常珍貴的,超乎尋常地神聖的。我希望自己的文章不要玷汙瞭這一點神聖性,故而遲遲不敢下筆。到瞭今天,北大齣版社要齣版我的《懷舊集》,已經到瞭非寫不行的時候瞭。

要論我同寅恪先生的關係,應該從六十五年前的清華大學算起。我於1930年考入國立清華大學,入西洋文學係(不知道從什麼時候起改名為外國語文係)。西洋文學係有一套完整的教學計劃,必修課規定得有條有理,完完整整。但是給選修課留下的時間卻是很富裕的。除瞭選修課以外,還可以旁聽或者偷聽。教師不以為忤,學生各得其樂。我曾旁聽過硃自清、俞平伯、鄭振鐸等先生的課,都安然無恙,而且因此同鄭振鐸先生建立瞭終生的友誼。但也並不是一切都一帆風順。我同一群學生去旁聽冰心先生的課。她當時極年輕,而名滿天下。我們是慕名而去的。冰心先生滿臉莊嚴,不苟言笑,看到課堂上擠滿瞭這樣多學生,知道其中有“詐”,於是威儀儼然地下瞭“逐客令”:“凡非選修此課者,下一堂不許再來!”我們悚然而聽,憬然而退,從此不敢再進她講課的教室。四十多年以後,我同冰心重逢,她已經變成瞭一個慈祥和藹的老人,由怒目金剛一變而為慈眉菩薩。我嚮她談起她當年“逐客”的事情,她已經完全忘記,我們相視而笑,有會於心。

就在這個時候,我旁聽瞭寅恪先生的“佛經翻譯文學”。參考書用的是《六祖壇經》,我曾到城裏一個大廟裏去買過此書。寅恪師講課,同他寫文章一樣,先把必要的材料寫在黑闆上,然後再根據材料進行解釋、考證、分析、綜閤,對地名和人名更是特彆注意。他的分析細入毫發,如剝蕉葉,愈剝愈細愈剝愈深,然而一本實事求是的精神,不武斷,不誇大,不歪麯,不斷章取義。他仿佛引導我們走在山陰道上,盤鏇麯摺,山重水復,柳暗花明,終豁然開朗,把我們引上陽關大道。讀他的文章,聽他的課,簡直是一種享受,無法比擬的享受。在中外眾多學者中,能給我這種享受的,國外隻有亨利希·呂德斯(Heinrich Lüders),在國內隻有陳師一人。他被海內外學人公推為考證大師,是完全應該的。這種學風,同後來滋害流毒的“以論代史”的學風,相差不可以道裏計。然而,茫茫士林,難得解人,一些鼓其如簧之舌惑學人的所謂“學者”,驕縱跋扈,不禁令人浩嘆矣。寅恪師這種學風,影響瞭我的一生。後來到德國,讀瞭呂德斯教授的書,並且受到瞭他的嫡傳弟子瓦爾德施密特(Waldschmidt)教授的教導和熏陶,可謂三生有幸,可惜自己的學殖瘠茫,又限於天賦,雖還不能說無所收獲,然而猶如細流比滄海,空懷仰止之心,徒增效顰之恨。這隻怪我自己,怪不得彆人。

總之,我在清華四年,讀完瞭西洋文學係所有的必修課程,得到瞭一個學士頭銜。現在迴想起來,說一句不客氣的話:我從這些課程中收獲不大。歐洲著名的作傢,什麼莎士比亞、歌德、塞萬提斯、莫裏哀、但丁等等的著作都讀過,連現在忽然時髦起來的《尤利西斯》和《追憶似水年華》等等也都讀過。然而大都是浮光掠影,並不深入。給我留下深遠影響的課反而是一門旁聽課和一門選修課。前者就是在上麵談到寅恪師的“佛經翻譯文學”;後者是硃光潛先生的“文藝心理學”,也就是美學。關於後者,我在彆的地方已經談過,這裏就不再贅述瞭。

在清華時,除瞭上課以外,同陳師的接觸並不太多。我沒到他傢去過一次。有時候,在校內林蔭道上,在熙往攘來的學生人流中,有時會見到陳師去上課。身著長袍,樸素無華,肘下夾著一個布包,裏麵裝滿瞭講課時用的書籍和資料。不認識他的人,恐怕大都把他看成是琉璃廠某一個書店的到清華來送書的老闆,決不會知道,他就是名揚海內外的大學者。他同當時清華留洋歸來的大多數西裝革履、發光鑒人的教授,迥乎不同。在這一方麵,他也給我留下瞭畢生難忘的印象,令我受益無窮。

離開瞭水木清華,我同寅恪先生有一個長期的彆離。我在濟南教瞭一年國文,就到瞭德國哥廷根大學。到瞭這裏,我纔開始學習梵文、巴利文和吐火羅文。在我一生治學的道路上,這是一個極關重要的轉摺點。我從此告彆瞭歌德和莎士比亞,同釋迦牟尼和彌勒佛打起交道來。不用說,這個轉變來自寅恪先生的影響。真是無巧不成書,我的德國老師瓦爾德施密特教授同寅恪先生在柏林大學是同學,同為呂德斯教授的學生。這樣一來,我的中德兩位老師同齣一個老師的門下。有人說:“名師齣高徒。”我的老師和太老師們不可謂不“名”矣,可我這個徒卻太不“高”瞭。忝列門牆,言之汗顔。但不管怎樣說,這總算是一個中德學壇上的佳話吧。

我在哥廷根十年,正值二戰,是我一生精神上痛苦然而在學術上收獲卻是豐富的十年。國傢為外寇侵入,傢人數年無消息,上有飛機轟炸,下無食品果腹。然而讀書卻無任何乾擾。教授和學生多被徵從軍。偌大的兩個研究所:印度學研究所和漢學研究所,都歸我一個人掌管。插架數萬冊珍貴圖書,任我翻閱。在漢學研究所深深的院落裏,高大陰沉的書庫中;在梵學研究所古老的研究室中,闃無一人。天上飛機的嗡嗡聲與我腹中的飢腸轆轆聲相應和。閉目則浮想聯翩,神馳萬裏,看到我的國,看到我的傢。張目則梵典在前,有許多疑難問題,需要我來發覆。我此時恍如遺世獨立,苦歟?樂歟?我自己也迴答不上來瞭。

經過瞭轟炸的煉獄,又經過瞭飢餓,到瞭1945年,在我來到哥廷根十年之後,我終於盼來瞭光明,東西法西斯垮颱瞭。美國兵先攻占哥廷根,後來英國人來接管。此時,我得知寅恪先生在英國醫目疾。我連忙寫瞭一封長信,嚮他匯報我十年來學習的情況,並將自己在哥廷根科學院院刊及其他刊物上發錶的一些論文寄呈。齣乎我意料地迅速,我得瞭先生的復信,也是一封長信,告訴我他的近況,並說不久將迴國。信中重要的事情是說,他想嚮北大校長鬍適、代校長傅斯年、文學院長湯用彤幾位先生介紹我到北大任教。我真是喜齣望外,誰聽到能到高學府來任教而會不引以為榮呢?我於是立即迴信,錶示同意和感謝。

這一年深鞦,我終於告彆瞭住瞭整整十年的哥廷根,懷著“客樹迴看成故鄉”的心情,一步三迴首地到瞭瑞士。在這個山明水秀的世界公園裏住瞭幾個月,1946年春天,經過法國和越南的西貢,又經過香港,迴到瞭上海。在剋傢的榻榻米上住瞭一段時間。從上海到瞭南京,又睡到瞭長之的辦公桌上。這時候,寅恪先生也已從英國迴到南京。我曾謁見先生於俞大維官邸中。談瞭談闊彆十多年以來的詳細情況,先生十分高興,叮囑我到雞鳴寺下中央研究院去拜見北大代校長傅斯年先生,特彆囑咐我帶上我用德文寫的論文,可見先生對我愛護之深以及用心之細。

這一年的深鞦,我從南京迴到上海,乘輪船到瞭秦皇島,又從秦皇島乘火車迴到瞭闊彆十二年的北京(當時叫北平)。由於戰爭關係,津浦路早已不通,迴北京隻能走海路,從那裏到北京的鐵路由美國少爺兵把守,所以還能通車。到瞭北京以後,一片“落葉滿長安”的悲涼氣象。我先在沙灘紅樓暫住,隨即拜見瞭湯用彤先生。按北大當時的規定,從海外得到瞭博士學位迴國的人,隻能任副教授,在清華叫做專任講師,經過幾年的時間,纔能轉嚮正教授。我當然不能例外,而且心悅誠服,沒有半點非分之想。然而過瞭大約一周的光景,湯先生告訴我,我已被聘為正教授,兼東方語言文學係的係主任。這真是石破天驚,大大地齣我意料。我這個當一周副教授的紀錄,大概也可以進入吉尼斯世界紀錄瞭吧。說自己不高興,那是謊言,那是矯情。由此也可以看齣老一輩學者對後輩的提攜和愛護。

不記得是在什麼時候,寅恪師也來到北京,仍然住在清華園。我立即到清華去拜見。當時從北京城到清華是要費一些周摺的,宛如一次短途旅行。沿途幾十裏路全是農田。鞦天青紗帳起,還真有綠林人士攔路搶劫的。現在的年輕人很難想象瞭。但是,有寅恪先生在,我決不會憚於這樣的旅行。在三年之內,我頗到清華園去過多次。我知道先生年老體弱,喜歡當年住北京的天主教外國神甫親手釀造的柵欄紅葡萄酒。我曾到今天市委黨校所在地當年神甫們的靜修院的地下室中去買過幾次柵欄紅葡萄酒,又長途跋涉送到清華園,送到先生手中,心裏頗覺安慰。幾瓶酒在現在不算什麼。但是在當時,通貨膨脹已經達到瞭鈔票上每天加一個“0”還跟不上物價飛速提高的速度的情況下,幾瓶酒已經非同小可瞭。

有一年的春天,中山公園的藤蘿開滿瞭紫色的花朵,纍纍垂垂,紫氣彌漫,招來瞭眾多的遊人和蜜蜂。我們一群弟子們,記得有周一良、王永興、汪篯等,知道先生愛花。現在雖患目疾,跡近失明;但據先生自己說,有些東西還能影影綽綽看到一團影子。大片藤蘿花的紫光,先生或還能看到。而且在那種兵荒馬亂、物價飛漲、人命微淺、朝不慮夕的情況下,我們想請先生散一散心,徵詢先生的意見,他怡然應允。我們真是大喜過望,在來今雨軒藤蘿深處,找到一個茶桌,侍先生觀賞紫藤。先生顯然興緻極高。我們談笑風生,盡歡而散。我想,這也許是先生在那樣的年頭裏愉快的時刻。

還有一件事,也給我留下瞭畢生難忘的迴憶。在解放前夕,政府經濟實已完全崩潰。從法幣改為銀元券,又從銀元券改為金元券,越改越亂,到瞭後來,到糧店買幾斤糧食,攜帶的這幣那券的重量有時要超過糧食本身。學術界的泰鬥、德高望重、被著名的史學傢鄭天挺先生稱之為“教授的教授”的陳寅恪先生也不能例外。到瞭鼕天,他連買煤取暖的錢都沒有,我把這情況告訴瞭已經迴國的北大校長鬍適之先生。鬍先生尊重愛護確有成就的知識分子。當年他介紹王靜庵先生到清華國學研究院去任教,一時傳為佳話。寅恪先生在《王觀堂先生挽詞》中有幾句詩“魯連黃鷂績溪鬍,獨為神州惜大儒。學院遂聞傳絕業,園林差喜適幽居”,講的就是這一件事。現在卻輪到適之先生再一次“獨為神州惜大儒”瞭,而這個“大儒”不是彆人,竟是寅恪先生本人。適之先生想贈寅恪先生一筆數目頗大的美元。但是,寅恪先生卻拒不接受。後寅恪先生決定用賣掉藏書的辦法來取得適之先生的美元。於是適之先生就派他自己的汽車——順便說一句,當時北京汽車極為罕見,北大隻有校長的一輛——讓我到清華陳先生傢裝瞭一車西文關於佛教和中亞古代語言的極為珍貴的書。陳先生隻收二韆美元。這個數目在當時雖不算少,然而同書比起來,還是微不足道的。在這一批書中,僅一部《聖彼得堡梵德大詞典》市價就遠遠超過這個數目瞭。這一批書實際上帶有捐贈的性質。而寅恪師對於金錢的一介不取的狷介性格,由此也可見一斑瞭。

在這三年內,我同寅恪師往來頗頻繁。我寫瞭一篇論文《浮屠與佛》,首先讀給他聽,想聽聽他的批評意見。不意竟得到他的贊賞。他把此文介紹給《中央研究院曆史語言研究所集刊》發錶。這個刊物在當時是具性的刊物,簡直有點“一登龍門,聲價十倍”的威風。我自然感到受寵若驚。差幸我的結論並沒有瞎說八道,幾十年以後,我又寫瞭一篇《再談浮屠與佛》,用大量的新材料,重申前說,頗得到學界同行們的贊許。

在我同先生來往的幾年中,我們當然會談到很多話題。談治學時多,政治也並非不談但極少。寅恪先生決不是一個“閉門隻讀聖賢書”的書呆子。他繼承瞭中國“士”的優良傳統:天下興亡,匹夫有責。從他的著作中也可以看齣,他非常關心政治。他研究隋唐史,錶麵上似乎是滿篇考證,骨子裏談的都是成敗興衰的政治問題,可惜難得解人。我們談到當代學術,他當然會對每一個學者都有自己的看法。但是,除瞭對一位明史專傢外,他沒有對任何人說過貶低的話。對青年學人,隻談優點,一片愛護青年學者的熱忱。真令人肅然起敬。就連那一位由於誤會而對他專門攻擊,甚至說些難聽的話的學者,陳師也從來沒有說過半句褒貶的話。先生的盛德由此可見。魯迅先生從來不攻擊年輕人,差堪媲美。

時光如電,人事滄桑,轉眼就到瞭1948年年底。解放軍把北京城團團包圍住。鬍適校長從南京派來瞭專機,想接幾個教授到南京去,有一個名單。名單上有名的人,大多數都沒有走,陳寅恪先生走瞭。這又成瞭某一些人探討研究的題目:陳先生是否對共産黨有看法?他是否對國民黨留戀?根據後來齣版的浦江清先生的日記,寅恪先生並不反對共産主義,他反對的僅是蘇聯牌的共産主義。在當時,這也許是一個怪想法,甚至是一個大逆不道的想法。然而到瞭今天,真相已大白於天下,難道不應該對先生的睿智錶示敬佩嗎?至於他對國民黨的態度,明顯地錶現在他對蔣介石的態度上。1940年,他在《庚辰暮春重慶夜宴歸作》這一首詩中寫道:“食蛤那知天下事,看花愁近高樓。”吳宓先生對此詩作注說:“寅恪赴渝,齣席中央研究院會議,寓俞大維妹丈宅。已而蔣公宴請中央研究院到會諸先生。寅恪於座中初次見蔣公,深覺其人不足為,有負厥職,故有此詩第六句。”按即“看花愁近高樓”這一句。寅恪師對蔣介石,也可以說是對國民黨的態度錶達得不能再清楚明白瞭。然而,幾年前,一位颱灣學者偏偏尋章摘句,說寅恪先生早有意到颱灣去。這真是天下一大怪事。

到瞭南京以後,寅恪先生又輾轉到瞭廣州,從此就留在那裏沒有動。他在颱灣有很多親友,動員他去颱灣者,恐怕大有人在,然而他卻巋然不為所動。其中詳細情況,我不得而知。我們國傢許多領導人,包括周恩來、陳毅、陶鑄、郭沫若等等,對陳師禮敬備至。他同陶鑄和老革命傢兼學者的杜國庠,成瞭私交極深的朋友。在他晚年的詩中,不能說沒有歡快之情,然而更多的卻是抑鬱之感。現在迴想起來,他這種抑鬱之感能說沒有根據嗎?能說不是查實有據嗎?我們這一批老知識分子,到瞭今天,都已成瞭過來人。如果不昧良心說句真話,同陳師比較起來,隻能說我們愚鈍,我們麻木,此外還有什麼話好說呢?

1951年,我奉命隨中國文化代錶團,訪問印度和緬甸。在廣州停留瞭相當長的時間,準備將所有的重要發言稿都譯為英文,我當然不會放過這個機會的,我到嶺南大學寅恪先生傢中去拜謁。相見極歡,陳師母也殷勤招待。陳師此時目疾雖日益嚴重,仍能看到眼前的白色的東西。有關領導,據說就是陳毅和陶鑄,命人在先生樓前草地上鋪成瞭一條白色的路,路旁全是綠草,碧綠與雪白相映照,供先生散步之用。從這一件小事中,也可以看到我們國傢對陳師尊敬之真誠瞭。陳師是極富於感情的人,他對此能無所感嗎?

然而,世事如白雲蒼狗,變幻莫測。解放後不久,正當眾多的老知識分子興高采烈、激情未熄的時候,華蓋運便臨到頭上。運動一個接著一個,針對的全是知識分子。批完瞭《武訓傳》,批俞平伯,批完瞭俞平伯,批鬍適,一路批,批,批,鬥,鬥,鬥,後批到瞭陳寅恪頭上。此時極大規模的、遍及全國的反右鬥爭還沒有開始。老年反思,我在政治上是個蠢纔。對這一係列的批和鬥,我是心悅誠服的,一點沒有感到其中有什麼問題。我雖然沒有明確地意識到,在我靈魂深處,我真認為中國老知識分子就是“原罪”的化身,批是天經地義的。但是,一旦批到瞭陳寅恪先生頭上,我心裏卻感到不是味。雖然經人再三動員,我卻始終沒有參加到這一場鬧劇式的大閤唱中去。我不願意厚著麵皮,充當事後的諸葛亮,我當時的認識也是十分模糊的;但是,我畢竟沒有行動。現在時過境遷,在四十年之後,想到我沒有齣賣我的良心,差堪自慰,能夠對得起老師在天之靈瞭。

可是,從那以後,直到老師於1969年在空前浩劫中被摺磨得離開瞭人世,將近二十年中,我沒能再見到他。現在我的年齡已經超過瞭他在世的年齡五年,算是壽登耄耋瞭。現在我時常翻讀先生的詩文。每讀一次,都覺得有新的收獲。我明確意識到,我還未能登他的堂奧。哲人其萎,空餘著述。我卻是進取有心,請益無人,因此更增加瞭對他的懷念。我們雖非親屬,我卻時有風木之悲。這恐怕也是非常自然的吧。

我已經到瞭望九之年,雖然看樣子離開為自己的生命畫句號的時候還會有一段距離,現在還不能就作總結;但是,自己畢竟已經到瞭日薄西山、人命危淺之際,不想到這一點也是不可能的。我身曆幾個朝代,忍受過韆辛萬苦。現在隻覺得身後的路漫長無邊,眼前的路卻是越來越短,已經是很有限瞭。我並沒有倚老賣老,苟且偷安;然而我卻明確地意識到,我成瞭一個“悲劇”人物。我的悲劇不在於我不想“不用揚鞭自奮蹄”,不想“老驥伏櫪,誌在韆裏”,而是在“老驥伏櫪,誌在萬裏”。自己現在承擔的或者被迫承擔的工作,頭緒繁多,五花八門,紛紜復雜,有時還矛盾重重,早已遠遠超過瞭自己的負荷量,超過瞭自己的年齡。這裏麵,有外在原因,但主要是內在原因。清夜捫心自問:自己患瞭老來瘋瞭嗎?你眼前還有一百年的壽命嗎?可是,一到瞭白天,一接觸實際,件件事情都想推掉,但是件件事情都推不掉,真仿佛京劇中的一句話:“馬行在夾道內,難以迴馬。”此中滋味,隻有自己一人能瞭解,實不足為外人道也。

在這樣的情況下,我有時會情不自禁地迴想自己的一生。自己究竟應該怎樣來評價自己的一生呢?我雖遭逢過大大小小的災難,像“十年浩劫”那樣中國人民空前的愚蠢到野蠻到令人無法理解的災難,我也不幸——也可以說是有“幸”身逢其盛,幾乎把一條老命搭上;然而我仍然覺得自己是幸運的,自己趕上瞭許多意外的機遇。我隻舉一個小例子。自從盤古開天地,不知從哪裏吹來瞭一股神風,吹齣瞭知識分子這個特殊的族類。知識分子有很多特點。在經濟和物質方麵是一個“窮”字,自古已然,於今為烈。在精神方麵,是考試多如牛毛。在這裏也是自古已然,於今為烈。例子俯拾即是,不必多論。我自己考瞭一輩子,自小學、中學、大學,一直到留學,月有月考,季有季考,還有什麼全國通考,考得一塌糊塗。可是我自己在上百場國內外的考試中,從來沒有名落孫山。你能說這不是機遇好嗎?

但是,俗話說:“一個籬笆三個樁,一個好漢三個幫。”如果沒有人幫助,一個人會是一事無成的。在這方麵,我也遇到瞭極幸運的機遇。生平幫過我的人無慮數百。要我舉齣人名的話,我首先要舉齣的,在國外有兩個人,一個是我的博士論文導師瓦爾德施密特教授,另一個是教吐火羅語的老師西剋教授。在國內的有四個人:一個是馮友蘭先生,如果沒有他同德國簽訂德國清華交換研究生的話,我根本到不瞭德國。一個是鬍適之先生,一個是湯用彤先生,如果沒有他們的提攜的話,我根本來不到北大。後但不是少,是陳寅恪先生。如果沒有他的影響的話,我不會走上現在走的這一條治學的道路,也同樣是來不瞭北大。至於他為什麼不把我介紹給我的母校清華,而介紹給北大,我從來沒有問過他,至今恐怕永遠也是一個謎,我們不去談它瞭。

我不是一個忘恩負義的人。我一嚮認為,感恩圖報是做人的根本準則之一。但是,我對他們四位,以及許許多多幫助過我的師友怎樣“報”呢?專就寅恪師而論,我隻有努力學習他的著作,努力宣揚他的學術成就,努力幫助齣版社把他的全集齣全、齣好。我深深地感激廣州中山大學的校領導和曆史係的領導,他們再三舉辦寅恪先生學術研討會,包括國外學者在內,群賢畢至。中大還特彆創辦瞭陳寅恪紀念館。所有這一切,我這個寅恪師的弟子都看在眼中,感在心中,感到很大的慰藉。國內外研究陳寅恪先生的學者日益增多,先生的道德文章必將日益發揚光大,這是毫無問題的。這是我在垂暮之年所能得到的大的愉快。

然而,我仍然有我個人的思想問題和感情問題。我現在是“後已見來者”,然而卻是“前不見古人”,再也不會見到寅恪先生瞭。我心中感到無限的空漠,這個空漠是無論如何也填充不起來瞭。擲筆長嘆,不禁老淚縱橫矣。

1995年12月1日

用戶評價

讀季羨林先生的文字,總有一種穿越時空般的靜謐感。他的人生清話係列,仿佛是一扇扇打開的窗,讓我得以窺見一位智者寜靜而深邃的內心世界。這一次,我拜讀瞭《遠去的精神擔當》,字裏行間流淌著先生對那個時代知識分子的深深眷戀與惋惜。他筆下的那些名字,那些故事,都帶著一種理想主義的光輝,即使在風雨飄搖的年代,依然堅守著自己的精神陣地。讀著讀著,我仿佛看到瞭他們在一個個孤寂的夜晚,在昏黃的燈光下,用筆尖書寫著對民族命運的憂思,對文化傳承的責任。這種“精神擔當”的力量,在如今這個信息爆炸、節奏飛快的時代,顯得尤為珍貴。先生用平實而充滿感情的語言,喚醒瞭我內心深處對理想、對責任的思考。他沒有刻意渲染苦難,也沒有煽情歌頌,而是以一種淡淡的敘述,將那些偉岸的身影定格在曆史的長河中,讓我們在浮躁的世界裏,重新審視何為真正的“擔當”,以及這份擔當在個體生命與民族命運中所承載的重量。這是一種無聲的呐喊,一種沉甸甸的期許,也讓我對當下社會中那些默默付齣、不求迴報的精神先行者們,充滿瞭敬意。

評分讀季羨林先生的這套《人生清話》係列,如同在品味一杯陳年的佳釀,越品越有味。每一本書都像是一扇心靈的窗戶,讓我得以窺見一位偉大智者的人生智慧與人格魅力。這次我最想分享的是,先生在字裏行間透露齣的那種超然物外的“豁達”與“通透”。他的人生經曆,跌宕起伏,卻始終能保持一種平和與淡定。在《遠去的精神擔當》裏,他為那個時代的知識分子唱挽歌,卻不帶一絲怨尤,而是帶著對他們堅守的深深敬意;在《孤獨與容忍》裏,他將孤獨化為一種藝術,將容忍視為一種境界,教我們如何在復雜的社會中找到內心的平靜;在《存信仰而安寜》裏,他以“信仰”為引,點撥我們尋覓心靈的歸宿,獲得真正的安寜;而在《不默而生》裏,他則以一種更為激昂的語調,呼喚我們勇敢地活著,活齣屬於自己的精彩。先生的文字,沒有華麗的辭藻,卻有著直抵人心的力量。他讓我們明白,人生的價值,不在於擁有多少,而在於內心的豐盈;人生的意義,不在於追逐多少,而在於活齣怎樣的自己。讀完這套書,我仿佛與一位長者促膝長談,獲得瞭一種難以言喻的精神滋養,對人生有瞭更深刻的理解和更美好的期許。

評分《不默而生》這本書,給我帶來瞭一種前所未有的“覺醒”感。季羨林先生在這本書中,以一種更為直接和深刻的方式,探討瞭生命存在的意義,以及我們如何在有限的生命中活齣無限的價值。他不再是娓娓道來,而是用一種更具力量感的文字,呼喚我們“不默而生”。“默而生”或許是許多人渾渾噩噩地度過一生,沒有留下印記,沒有發齣自己的聲音。而先生則鼓勵我們要勇敢地錶達自己,要有所作為,要讓生命綻放齣獨特的光彩。他分享瞭許多關於學習、關於創造、關於貢獻的思考,這些都不僅僅是理論的探討,更是他對人生深刻的洞察和實踐。我尤其被他關於“熱愛”的論述所打動。他說,唯有熱愛,纔能讓你在平凡的生命中,創造齣不平凡的奇跡。這種熱愛,可以是對於事業的投入,可以是對於生活的激情,也可以是對真理的永恒追尋。這本書讓我重新審視瞭自己的人生,開始思考,我的人生,是“默而生”還是“不默而生”?我是否足夠勇敢地去錶達,去創造,去留下屬於自己的痕跡?它像一聲響亮的號角,激勵著我去打破 complacency,去追求更有意義的人生。

評分《孤獨與容忍》這本書,簡直是為我量身定做的“心靈雞湯”。我一直是個不太能獨處的人,總覺得一個人待著就渾身不自在,但讀瞭季羨林先生的這本小書,我纔明白,孤獨並非可怕的洪水猛獸,而是通往內心深處的一條必經之路。先生用他豐富的人生閱曆,將孤獨描繪成一種境界,一種能讓你看清自己、看清世界的機會。他分享瞭自己留學海外的經曆,那些遠離故土、舉目無親的日子,他如何學會與孤獨為伴,如何在寂靜中尋找內心的力量。更讓我動容的是他對“容忍”的解讀。他認為,容忍不是軟弱,也不是妥協,而是一種智慧,一種看待世界、看待他人的豁達。在人際交往中,我們常常因為一點小事而耿耿於懷,殊不知,多一份容忍,就能少一份煩惱。先生的文字,如同一股清泉,滌蕩瞭我內心那些不必要的焦慮和浮躁,讓我學會靜下心來,擁抱孤獨,也學會以更寬廣的心胸去包容他人。讀完之後,我竟然開始期待獨處的時光,享受那種不被打擾的寜靜,感覺自己變得更加平和與從容瞭。

評分《存信仰而安寜》這本小書,是我近來讀到的最能觸動靈魂的作品。在紛繁復雜的現代社會,我們常常感到迷失,追逐著名利,卻丟失瞭內心的安寜。季羨林先生在這本書裏,用他一貫的質樸語言,為我們點亮瞭一盞明燈。他探討瞭“信仰”的意義,不是那種宗教式的虔誠,而是對某種價值、某種精神的堅守。他認為,無論是在學術研究上,還是在人生道路上,擁有自己的信仰,就像擁有瞭一個錨,讓你在風浪中不至於漂泊不定。先生分享瞭他對學術的“信仰”,那種對真理的執著追求,對知識的無限熱愛,即使在最艱難的歲月裏,也從未放棄。他筆下的那些治學故事,讓我看到瞭一個學者真正的風骨。而“安寜”,則是信仰所帶來的饋贈。當一個人有瞭堅定的信仰,便不再會被外界的喧囂所擾,內心的波瀾也會漸漸平息。他用自身經曆告訴我們,真正的安寜,源於內心的強大,源於對生命意義的深刻體悟。讀完這本書,我仿佛卸下瞭許多不必要的包袱,開始思考自己真正珍視的是什麼,並努力去尋覓屬於自己的那份“信仰”,渴望獲得內心的那份寜靜。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有