具体描述

| 图书基本信息 | |||

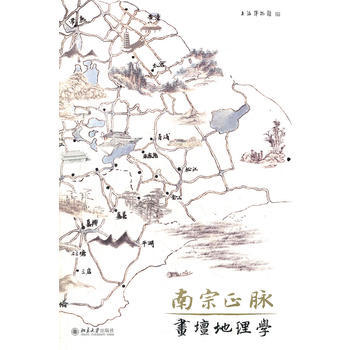

| 图书名称 | 南宗正脉——画坛地理学 | 作者 | 上海博物馆 |

| 定价 | 78.00元 | 出版社 | 北京大学出版社 |

| ISBN | 9787301202685 | 出版日期 | 2012-07-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 大16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

《南宗正脉:画坛地理学》由陈燮君主编。17世纪中叶,中国社会经历了天崩地裂的鼎革,清王朝取代了明王朝,建立了统一中国的新政权。出身于仕宦世家的王时敏,入清以后不思为官,退身乡里,,潜心于书画创作。他和同里王鉴一起,继承了董其昌“画家以古人为师”的思想,开辟出以摹古、仿古为宗旨的绘画风气。他们师承的古人是以董其昌所推崇的董源、巨然和“元四家”为主的南宗传系,王时敏尤其倾心于元黄公望,从而将文人山水画的发展推向了新的进程。在清初,王时敏被誉为“画坛”。王时敏之孙王原祁,走的是正规的仕途,他继承家学,并获得康熙皇帝的欣赏……《南宗正脉:画坛地理学》由艺术史领域重要的研究学者多角度地呈现了四王研究的当代视野,也邀请了历史、地理、思想史、民俗等领域的学者,从不同的角度对其时代和地区予以观察,撷取标注“17世纪江南”的历史切片,置于文化之“显微镜”下,探寻娄东画派的文化价值。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 前言 陈燮君“二王”绘画艺术与王时敏代笔问题例证 单国霖龙脉——“四王”之研究 李维琨奉常祖孙——“二王”的艺术蹊径 薛永年王时敏的生活经历 余辉王时敏、王原祁绘画真伪例说 王连起“金刚杵”——“四王”的笔墨功夫 徐建融阀阅江南家——“娄东画派”研究三则 凌利中宗师——“二王”与黄公望 傅申“书画船”——中国文人的“流动画室” 傅申娄水东注 葛剑雄地杰人灵的娄东 樊树志晚明政治与人文主义 商传风物闲美——明代的江南及其文化生活 陈宝良思旧赋——嘉定侯氏 冯贤亮娄东寻古 杭侃另一种维度下的“四王” 陈曾路 |

| 编辑推荐 | |

| 陈燮君主编的《南宗正脉:画坛地理学》从美术史角度解析了明末清初二王为代表的南宗山水画的笔墨技法、构图意蕴,并解析了二王的时代背景、生活交游以特色的书画船等内容,进一步探讨了明末的社会背景和人文精神,展现了解读“南宗正脉”绘画的广阔历史空间。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

拿到《南宗正脉——画坛地理学》这本书,我的第一感觉是它似乎要以一种全新的视角来解读中国绘画史,特别是“南宗”这一重要的绘画流派。我脑海中浮现的画面是,作者可能并不是简单地按照时间顺序或画家生平来叙述,而是将中国的山川地理、人文风貌、甚至气候条件,作为影响绘画创作和发展的关键因素来加以分析。我设想,书中可能会重点探讨,特定地理环境是如何塑造了“南宗”绘画的精神内核和美学特征。例如,江南水乡的秀美灵动,是否孕育了“南宗”画注重诗情画意、笔墨韵味的特点?而不同地区的自然景观,如山峦、河流、植被,又如何成为“南宗”画家笔下的主要描绘对象,并最终形成了各具特色的地域性山水画风格?我特别期待书中能有对“南宗”画家群体在地理空间上的流动与聚合的详细分析,他们是如何在一个个特定的地理区域内形成师承关系,交流心得,从而将“南宗”的精神和技法一代代传承和发展下去。这种将艺术创作与生存环境紧密结合的解读方式,无疑会为我理解“南宗”绘画提供一个全新的、更具深度的视角,让我能够更清晰地看到艺术与土地之间千丝万缕的联系。

评分《南宗正脉——画坛地理学》这个书名,让我脑海中迅速勾勒出一幅宏大的图景:中国画的“南宗”一脉,并非是孤立存在的,而是深深地根植于特定的地理环境之中。我期待这本书能够颠覆我对传统绘画史的认知,不再是单纯的人物、流派的梳理,而是将绘画的发展置于广阔的地理空间中进行考察。或许,作者会将“地理”的概念延伸至更为广义的范围,比如不同地区在历史上的文化交流、交通便利程度、经济发展水平,甚至是气候变化,都可能成为影响绘画风格和技法形成的重要因素。我尤其好奇,书中会不会详细剖析“南宗”这一概念本身,它在地理上的起源和扩散路径,以及不同地域的“南宗”画家是如何在继承传统的同时,又融入了当地的地域特色,从而形成各自独特的艺术面貌。书中是否会着重探讨,当艺术家离开熟悉的地域,进入陌生的环境时,他们的创作会发生怎样的变化?例如,一位江南画师来到北方,他的笔墨是否会变得更加雄浑?而一位北派画师定居江南,他的作品是否会增添几分婉约?我对书中关于“南宗”画家群体的“迁徙”与“在地化”过程的论述充满兴趣,以及这些过程如何塑造了中国绘画史上重要的流派和风格。

评分《南宗正脉——画坛地理学》这个书名,直接点燃了我对其中“地理”元素的强烈好奇。我一直觉得,艺术创作并非空中楼阁,而是深深植根于艺术家所处的社会环境和自然环境中。这本书,似乎就提供了这样一个将绘画史的宏大叙事与具体的地理空间联系起来的契机。我期待作者能够通过细致的研究,揭示中国画,“特别是南宗”一脉,是如何被不同的地理环境所塑造和影响的。比如,南方温润的气候和丰富的水系,是否催生了南宗画细腻、婉转、注重写意的笔墨风格?而北方苍茫的地域和壮丽的山河,又是否在潜移默化中影响着画家的审美取向和表现手法?我脑海中浮现的场景是,书中可能会以某个具体的地域,比如江西景德镇,或者苏州的某个园林,作为分析的切入点,来解读当地的自然风光、人文传统、甚至是当地的经济发展状况,如何共同作用,孕育出独特的绘画风格和艺术流派。我更希望看到,书中能够将“地理”的概念进一步延伸,不仅仅是自然地理,还包括交通网络的分布,甚至是学术思想在地理空间上的传播路径,这些都可能成为影响“南宗”绘画发展的重要因素。这种跨学科的、立足于空间维度的解读方式,无疑会为我打开一扇新的大门,让我从一个前所未有的角度去理解中国绘画的丰富性和复杂性。

评分初翻开《南宗正脉——画坛地理学》这本书,我首先想到的是它可能要打破传统绘画史的叙述模式。传统的绘画史研究,往往侧重于画家生平、作品流派、风格演变等,而“画坛地理学”这个概念,则预示着一种全新的维度——空间。我设想着,作者大概率是把中国广阔的疆域,比如蜀地、江南、岭南、燕赵等地,看作是孕育不同绘画风格的“土壤”,通过对这些地域自然风光、气候条件、民俗文化、社会经济等要素的分析,来解释为何某些画派会在特定地区兴盛,为何某些画家的艺术风格会打上鲜明的地域烙印。例如,江南水乡的温润细腻,是否催生了更加柔和、写意的笔墨?而塞北的风沙、峻岭,又是否锻造出更加雄浑、奔放的画风?我尤其期待书中能够具体展开,比如分析唐代长安城的繁华与包容,对当时宫廷画和佛教艺术的影响;抑或是宋代文人阶层在江南的聚集,如何推动了山水画和花鸟画的精致化与意境化。这种“地理决定论”的视角,虽然不能完全解释一切,但无疑能为我们理解绘画作品的成因提供一个有力的切入点。我希望书中不仅有理论阐述,更能辅以大量的图例和具体的历史文献考证,让读者能够直观地感受到地域与艺术之间的微妙联系,从而更深刻地理解中国绘画的多元性和丰富性。

评分这本书的书名《南宗正脉——画坛地理学》着实吸引了我,让人忍不住联想到其中或许蕴含着对中国绘画史上“南宗”一脉的深入梳理,特别是将其与“地理学”这一更为宏观的视角结合,着实激起了我的好奇心。我脑海中浮现出的画面是,作者可能并非仅仅罗列历史事实,而是通过对不同地域的山川景致、气候人文、甚至社会经济状况的细致描摹,来解读中国画,尤其是文人画,是如何在特定的地理环境中孕育、发展并形成其独特的风格与精神的。我猜想,书中或许会详细探讨不同地域的画家如何受到当地自然风貌的影响,比如江南的温婉水乡如何催生出细腻秀丽的山水画,而北方苍茫雄浑的山河又如何塑造了画家更为大气磅礴的笔触。又或者,作者会将“地理”的概念引申至更广阔的维度,包括学术流派的地理分布,师徒传承的网络在地理空间上的蔓延,甚至是一些绘画技法在特定地域的生根发芽。我非常期待书中能有精彩的案例分析,比如将某位画家置于他所生活的具体环境中,剖析环境因素如何影响了他的创作理念、题材选择,乃至具体的皴法和色彩运用。这种跨学科的解读方式,将绘画史的宏大叙事与具体的地理空间紧密结合,无疑会带来全新的阅读体验,让我能够从一个前所未有的角度去理解中国绘画的演变和发展脉络。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有