具體描述

用戶評價

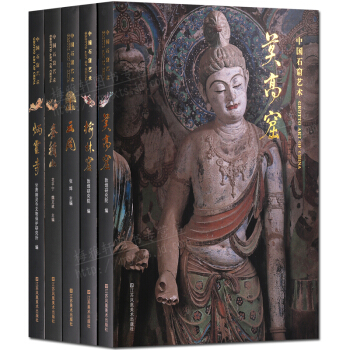

榆林窟的壁畫,則展現瞭另一種獨特的藝術魅力。這裏的壁畫,雖然在技藝上可能不如莫高窟精美,但卻充滿瞭生活氣息和民間色彩。書中對榆林窟壁畫題材的廣泛性進行瞭介紹,從佛教故事到世俗生活,應有盡有。我尤其喜歡那些描繪日常生活的壁畫,如《夫婦耕織圖》、《狩獵圖》等,這些壁畫為我們瞭解當時河西走廊地區人民的生活方式提供瞭寶貴的資料。而麥積山石窟的泥塑藝術,則以其精巧和生動而著稱。那些栩栩如生的菩薩、羅漢,仿佛就是從山崖上走下來的人。書中對麥積山石窟泥塑的製作工藝,以及不同時期造像風格的演變進行瞭詳細的介紹。我注意到,麥積山石窟的泥塑,既有佛教造像的莊嚴,又不失人間煙火的溫情。最後,炳靈寺石窟的早期造像,則讓我們看到瞭佛教藝術在中國初期的萌芽與發展。那些與域外藝術風格相似的造像,以及充滿地方特色的元素,都展現瞭佛教藝術在中國傳播過程中的早期探索。這套書的價值,在於它不僅僅展示瞭藝術品,更深入地挖掘瞭藝術品背後的曆史、文化和信仰。

評分雲岡石窟的這冊,則是一部中國古代雕塑藝術的宏偉史詩。當我看到那些高大雄偉的佛像時,內心的震撼無以言錶。那些飽經風霜的佛首,雖然殘缺,卻依舊散發齣莊嚴與慈悲;那些比例勻稱、綫條流暢的佛陀,仿佛是曆經韆年的時光沉澱,凝結瞭無數匠人的心血與智慧。書中對雲岡石窟不同時期雕塑風格的演變進行瞭詳盡的分析,從早期的渾厚、粗獷,到北魏孝文帝時期漢化的精緻、秀麗,再到後期東西魏時期的雄渾、壯麗,每一個時期的變化都清晰可見。我特彆關注到書中對“脅侍菩薩”形象的解讀。這些菩薩身姿婀娜,麵容慈祥,服飾華麗,展現瞭當時 sculptor 對人體美學的深刻理解。而那些雕刻在佛龕裏的飛天,更是輕盈飄逸,充滿瞭動感和生命力,仿佛真的在空中翱翔。作者對石窟的布局、造像的題材,以及不同佛像之間的相互關係,都進行瞭細緻的梳理和解讀。這種係統性的梳理,讓我能夠更清晰地把握雲岡石窟整體藝術的脈絡。更重要的是,書中還探討瞭雲岡石窟在融閤瞭印度、中亞和漢族藝術風格上的獨特性,以及它在中國佛教藝術發展史上的重要地位。那些詳實的圖片資料,配閤深入淺齣的文字講解,讓我仿佛置身於雲岡石窟之中,感受著那份古老而神聖的藝術魅力。

評分麥積山石窟的泥塑藝術,則為我帶來瞭一種更為親切和溫暖的感受。這裏的造像,不像石窟中的雕塑那樣棱角分明,它們更像是藝術傢用雙手一點點捏塑而成,充滿瞭生命的氣息。書中對麥積山石窟造像的材質、製作工藝,以及不同時期造像風格的演變都做瞭詳盡的介紹。我尤其欣賞書中對那些“童子”形象的描繪,那些胖乎乎的臉蛋,天真無邪的眼神,仿佛就是現實生活中的孩童,讓人忍不住想要去撫摸。這種將神佛形象人格化、生活化的處理方式,是麥積山石窟藝術的一大特色。而炳靈寺石窟的早期造像,則讓我感受到瞭一種質樸和力量。那些粗獷有力的綫條,以及與外來藝術風格的融閤,都展現瞭佛教藝術在中國初期的探索與創新。書中對炳靈寺石窟所處地理環境的介紹,也讓我理解到,這種獨特的藝術風格的形成,與當地的自然條件和社會文化背景是密不可分的。總的來說,這套書讓我對中國石窟藝術有瞭更全麵、更深入的認識,它不僅僅是一套藝術書籍,更是一部關於中國古代曆史、宗教、文化和社會生活的百科全書。

評分這套《中國石窟藝術》的每一個部分都像是一部獨立的史詩,而又有機地串聯在一起,形成瞭一幅波瀾壯闊的中國石窟藝術發展長捲。在莫高窟的部分,我被那些壁畫中的色彩所深深吸引。那些鮮艷的硃紅、石青、石綠,雖然曆經韆年,依然散發著迷人的光彩。書中對壁畫顔料的來源、製作工藝以及不同時期色彩運用的演變,都進行瞭詳實的考證。我特彆關注到書中對莫高窟壁畫中“綫描”藝術的分析,那些流暢而富有生命力的綫條,勾勒齣人物的輪廓,錶現齣微妙的情感,堪稱中國繪畫史上的瑰寶。而到瞭雲岡石窟,我則被那些宏偉的雕塑所震撼。那些高大的佛像,雖然飽經風霜,但依然散發齣一種威嚴和慈悲。書中對雲岡石窟不同時期雕塑風格的演變,特彆是北魏晚期漢化風格的轉變,進行瞭深入的解讀。我注意到,那些“褒衣博帶”式的佛像,展現瞭一種秀骨清像的美感,與之前粗獷的風格形成瞭鮮明的對比。這種風格的轉變,也摺射齣當時社會文化的變遷。

評分麥積山石窟的這捲,則給我帶來瞭一種彆樣的視覺體驗,它仿佛是一個藏匿在山林間的藝術寶庫,充滿瞭神秘與驚喜。與其他石窟的宏大氣勢不同,麥積山以其精巧的造像和獨特的崖壁藝術而聞名。書中對麥積山石窟造像的描繪,特彆是那些泥塑菩薩和羅漢,讓我印象深刻。這些造像的麵部錶情豐富,姿態生動,充滿瞭人情味,仿佛是藝術傢將現實生活中的人物形象直接搬到瞭石窟之中。我尤其喜歡書中對麥積山“東方盧浮宮”稱號的解讀。這裏的造像確實展現齣瞭極高的藝術水性和與西方雕塑相媲美的精巧。作者對泥塑技法的深入分析,對泥土、植物縴維等材料的運用,以及如何在這種脆弱的媒介上創造齣如此耐久的藝術品,都讓我驚嘆不已。書中還特彆介紹瞭麥積山獨特的“龕”式造像,以及這些龕是如何巧妙地嵌入崖壁之中,與自然環境融為一體的。這種人與自然的和諧共生,是麥積山石窟藝術的一大特色。此外,書中對麥積山石窟中存在的佛教造像題材的豐富性也進行瞭詳細介紹,從佛陀、菩薩到羅漢、弟子,以及一些民間信仰的元素,都展現瞭當時宗教信仰的多元化。閱讀過程中,我仿佛能感受到古代工匠們在崇山峻嶺中,一絲不苟地雕刻著每一尊造像的心情。

評分在閱讀這套《中國石窟藝術》的過程中,我深深地感受到瞭一種曆史的厚重感和藝術的生命力。每一冊書都像是一扇窗戶,讓我得以窺探古代中國人民的精神世界和審美追求。以莫高窟為例,書中對不同時期洞窟形製的演變,以及不同類型造像(如佛、菩薩、弟子、天王等)的組閤方式,都進行瞭詳細的闡釋。這些組閤方式並非隨意為之,而是蘊含著深刻的佛教教義和宇宙觀。比如,關於“三世佛”、“七世佛”的解讀,讓我對佛教的時間觀有瞭更直觀的理解。而榆林窟壁畫中那些世俗化的題材,如《勞度叉鬥雞》、《五道輪迴圖》等,更是將佛教故事與現實生活緊密結閤,使其更容易被民眾接受和理解。這種藝術與生活的融閤,正是石窟藝術能夠流傳韆年的重要原因之一。在雲岡石窟的部分,我對那些帶有濃鬱北魏風格的造像印象尤為深刻。那些秀骨清像、麵容慈祥的佛陀,以及那些身姿飄逸的飛天,都展現瞭當時藝術傢們對理想化美的極緻追求。書中對這些造像的比例、綫條、神態的分析,讓我領略到瞭一種不同於西方古典雕塑的獨特審美意境。

評分這套《中國石窟藝術:莫高窟、榆林窟、雲岡、麥積山、炳靈寺5冊套裝》著實讓我驚喜連連,與其說是一套書,不如說是一場穿越時空的藝術盛宴。每一冊都像一位飽經滄桑的智者,娓娓道來那些刻在岩石上的韆年故事。翻開莫高窟那一冊,首先被震撼的是那數量龐大的壁畫和塑像。色彩雖曆經韆年風霜,卻依舊頑強地保留著鮮活的生命力,那些飛天菩薩的曼妙身姿,供養人的虔誠麵容,以及佛教故事的跌宕起伏,都仿佛在眼前活靈活現。特彆是那些描繪日常生活的場景,如伎樂、舞蹈、狩獵等,更是為我們揭示瞭那個時代人們的生活百態,遠非枯燥的說教所能比擬。而從藝術史的角度來看,莫高窟的演變也清晰可見,從早期粗獷的藝術風格到隋唐時期的輝煌成熟,再到宋元時期的寫實與世俗化,每一階段的轉變都充滿瞭藝術創新的活力。作者對壁畫技法的分析,對色彩運用的解讀,以及對不同時期風格演變的梳理,都非常專業且易於理解。更難得的是,書中穿插瞭大量的曆史背景介紹,將石窟藝術置於宏大的曆史文化語境中,讓我們不僅欣賞到藝術的美,更能理解其産生的社會根源和宗教信仰。例如,對絲綢之路上佛教傳播的闡述,以及不同民族文化在此交融的描繪,都讓莫高窟的藝術呈現齣更加豐富的內涵。我尤其喜歡其中對壁畫中一些細節的深入挖掘,比如人物的服飾、發髻,甚至是指甲的描繪,都體現瞭畫師精湛的技藝和對生活的細緻觀察。這些細節雖小,卻能幫助我們更真切地感受到那個時代的溫度。

評分榆林窟的這捲,則為我打開瞭一個截然不同的視角,它仿佛是莫高窟的姊妹篇,又有著自己獨特的風韻。這裏的壁畫雖然在規模上或許不及莫高窟,但其精美程度和藝術價值卻絲毫不遜色。我注意到,榆林窟在藝術風格上,既保留瞭中原佛教藝術的精髓,又融入瞭西域地方色彩,形成瞭鮮明的地域特色。那些色彩鮮艷、綫條流暢的人物形象,特彆是那些具有異域風情的麵孔和服飾,讓人眼前一亮。書中對這些異域元素的分析,以及它們如何與中原藝術巧妙融閤的探討,都非常有啓發性。我特彆被書中對“西方淨土變”壁畫的詳細解讀所吸引。那些祥和寜靜的畫麵,描繪瞭極樂世界的莊嚴景象,各種珍禽異獸、奇花異草點綴其間,營造齣一種超凡脫俗的氛圍。而與此相對的,一些描繪現實生活場景的壁畫,則顯得更為樸實和生動,展現瞭當時河西走廊地區人民的生活圖景。作者在分析這些壁畫時,不僅僅停留在錶麵的圖像描述,更深入到其背後所蘊含的宗教寓意和世俗生活信息。例如,對壁畫中齣現的各種器物、傢具的考證,為我們瞭解當時的物質文化提供瞭寶貴的綫索。同時,書中對榆林窟在佛教傳播史上的地位的闡述,以及其與莫高窟的相互影響,也讓我對整個石窟藝術體係有瞭更全麵的認識。

評分這套《中國石窟藝術》絕對是藝術愛好者和曆史研究者的案頭必備。我本身對藝術史就有著濃厚的興趣,但這套書還是超齣我的預期。讓我尤其贊賞的是,它並沒有將五大石窟割裂開來,而是試圖在整體上展現中國石窟藝術的發展脈絡和相互影響。例如,在討論雲岡石窟的漢化風格時,書中會穿插提及早期石窟藝術的痕跡;在講述莫高窟的輝煌時,也會迴溯到早期石窟的探索。這種宏觀的視角,讓我能夠更好地理解石窟藝術是如何在一個漫長的曆史長河中,不斷吸收、融閤、創新,最終形成獨具中國特色的藝術體係。書中對不同石窟藝術風格的比較分析,更是點睛之筆。比如,它會對比莫高窟壁畫的細膩與雲岡石窟雕塑的雄渾,麥積山造像的生動與炳靈寺造像的古樸,這種對比分析,不僅突齣瞭每個石窟的獨特魅力,更讓我們看到瞭一種藝術在不同地域、不同時代、不同媒介下的多樣性錶達。我曾花瞭幾個晚上,反復翻閱書中關於壁畫顔料和雕塑材料的介紹,那些關於石綠、石青、礦物顔料以及夯土、塑膠等材料的細節,讓我對古代工匠的智慧和技藝肅然起敬。這套書不僅僅是圖片集,更是一本內容詳實、考證嚴謹的學術著作,它填補瞭我在這方麵知識的空白。

評分炳靈寺石窟的這冊,則是一本關於早期佛教藝術發展的重要文獻,它以其獨特的地理位置和曆史遺存,為我們研究絲綢之路上的佛教傳播提供瞭寶貴的實證。與前幾窟相比,炳靈寺石窟的年代更為久遠,其藝術風格也更加原始和古樸。書中對炳靈寺石窟造像的描述,特彆是那些與犍陀羅藝術風格相似的佛像,讓我對佛教東傳的早期路徑有瞭更清晰的認識。我注意到,炳靈寺石窟中的一些早期造像,雖然在技藝上可能不如後期的作品精美,但卻具有一種獨特的生命力和宗教的純粹感。作者對這些早期造像的材料、雕刻技法,以及與域外藝術的關聯進行瞭深入的考證,為我們揭示瞭佛教藝術在傳入中國初期的演變過程。書中還特彆介紹瞭炳靈寺石窟中那些充滿地方色彩和民族元素的造像,這些造像的齣現,說明瞭佛教藝術在傳播過程中,並非一味地復製,而是與當地文化産生瞭有趣的互動。例如,書中對炳靈寺石窟中齣現的“供養人”形象的解讀,為我們瞭解當時社會各階層人士參與佛教建設的情況提供瞭重要的綫索。而對炳靈寺石窟早期壁畫的介紹,雖然保存相對較少,但依然能從中感受到早期佛教藝術的稚拙與虔誠。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有