具体描述

用户评价

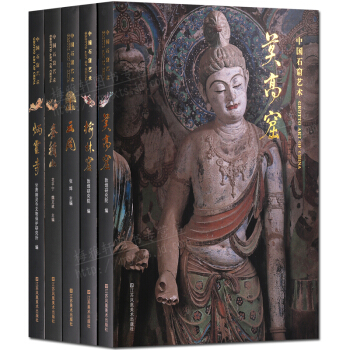

这套《中国石窟艺术:莫高窟、榆林窟、云冈、麦积山、炳灵寺5册套装》着实让我惊喜连连,与其说是一套书,不如说是一场穿越时空的艺术盛宴。每一册都像一位饱经沧桑的智者,娓娓道来那些刻在岩石上的千年故事。翻开莫高窟那一册,首先被震撼的是那数量庞大的壁画和塑像。色彩虽历经千年风霜,却依旧顽强地保留着鲜活的生命力,那些飞天菩萨的曼妙身姿,供养人的虔诚面容,以及佛教故事的跌宕起伏,都仿佛在眼前活灵活现。特别是那些描绘日常生活的场景,如伎乐、舞蹈、狩猎等,更是为我们揭示了那个时代人们的生活百态,远非枯燥的说教所能比拟。而从艺术史的角度来看,莫高窟的演变也清晰可见,从早期粗犷的艺术风格到隋唐时期的辉煌成熟,再到宋元时期的写实与世俗化,每一阶段的转变都充满了艺术创新的活力。作者对壁画技法的分析,对色彩运用的解读,以及对不同时期风格演变的梳理,都非常专业且易于理解。更难得的是,书中穿插了大量的历史背景介绍,将石窟艺术置于宏大的历史文化语境中,让我们不仅欣赏到艺术的美,更能理解其产生的社会根源和宗教信仰。例如,对丝绸之路上佛教传播的阐述,以及不同民族文化在此交融的描绘,都让莫高窟的艺术呈现出更加丰富的内涵。我尤其喜欢其中对壁画中一些细节的深入挖掘,比如人物的服饰、发髻,甚至是指甲的描绘,都体现了画师精湛的技艺和对生活的细致观察。这些细节虽小,却能帮助我们更真切地感受到那个时代的温度。

评分榆林窟的这卷,则为我打开了一个截然不同的视角,它仿佛是莫高窟的姊妹篇,又有着自己独特的风韵。这里的壁画虽然在规模上或许不及莫高窟,但其精美程度和艺术价值却丝毫不逊色。我注意到,榆林窟在艺术风格上,既保留了中原佛教艺术的精髓,又融入了西域地方色彩,形成了鲜明的地域特色。那些色彩鲜艳、线条流畅的人物形象,特别是那些具有异域风情的面孔和服饰,让人眼前一亮。书中对这些异域元素的分析,以及它们如何与中原艺术巧妙融合的探讨,都非常有启发性。我特别被书中对“西方净土变”壁画的详细解读所吸引。那些祥和宁静的画面,描绘了极乐世界的庄严景象,各种珍禽异兽、奇花异草点缀其间,营造出一种超凡脱俗的氛围。而与此相对的,一些描绘现实生活场景的壁画,则显得更为朴实和生动,展现了当时河西走廊地区人民的生活图景。作者在分析这些壁画时,不仅仅停留在表面的图像描述,更深入到其背后所蕴含的宗教寓意和世俗生活信息。例如,对壁画中出现的各种器物、家具的考证,为我们了解当时的物质文化提供了宝贵的线索。同时,书中对榆林窟在佛教传播史上的地位的阐述,以及其与莫高窟的相互影响,也让我对整个石窟艺术体系有了更全面的认识。

评分麦积山石窟的泥塑艺术,则为我带来了一种更为亲切和温暖的感受。这里的造像,不像石窟中的雕塑那样棱角分明,它们更像是艺术家用双手一点点捏塑而成,充满了生命的气息。书中对麦积山石窟造像的材质、制作工艺,以及不同时期造像风格的演变都做了详尽的介绍。我尤其欣赏书中对那些“童子”形象的描绘,那些胖乎乎的脸蛋,天真无邪的眼神,仿佛就是现实生活中的孩童,让人忍不住想要去抚摸。这种将神佛形象人格化、生活化的处理方式,是麦积山石窟艺术的一大特色。而炳灵寺石窟的早期造像,则让我感受到了一种质朴和力量。那些粗犷有力的线条,以及与外来艺术风格的融合,都展现了佛教艺术在中国初期的探索与创新。书中对炳灵寺石窟所处地理环境的介绍,也让我理解到,这种独特的艺术风格的形成,与当地的自然条件和社会文化背景是密不可分的。总的来说,这套书让我对中国石窟艺术有了更全面、更深入的认识,它不仅仅是一套艺术书籍,更是一部关于中国古代历史、宗教、文化和社会生活的百科全书。

评分这套《中国石窟艺术》绝对是艺术爱好者和历史研究者的案头必备。我本身对艺术史就有着浓厚的兴趣,但这套书还是超出我的预期。让我尤其赞赏的是,它并没有将五大石窟割裂开来,而是试图在整体上展现中国石窟艺术的发展脉络和相互影响。例如,在讨论云冈石窟的汉化风格时,书中会穿插提及早期石窟艺术的痕迹;在讲述莫高窟的辉煌时,也会回溯到早期石窟的探索。这种宏观的视角,让我能够更好地理解石窟艺术是如何在一个漫长的历史长河中,不断吸收、融合、创新,最终形成独具中国特色的艺术体系。书中对不同石窟艺术风格的比较分析,更是点睛之笔。比如,它会对比莫高窟壁画的细腻与云冈石窟雕塑的雄浑,麦积山造像的生动与炳灵寺造像的古朴,这种对比分析,不仅突出了每个石窟的独特魅力,更让我们看到了一种艺术在不同地域、不同时代、不同媒介下的多样性表达。我曾花了几个晚上,反复翻阅书中关于壁画颜料和雕塑材料的介绍,那些关于石绿、石青、矿物颜料以及夯土、塑胶等材料的细节,让我对古代工匠的智慧和技艺肃然起敬。这套书不仅仅是图片集,更是一本内容详实、考证严谨的学术著作,它填补了我在这方面知识的空白。

评分这套《中国石窟艺术》的每一个部分都像是一部独立的史诗,而又有机地串联在一起,形成了一幅波澜壮阔的中国石窟艺术发展长卷。在莫高窟的部分,我被那些壁画中的色彩所深深吸引。那些鲜艳的朱红、石青、石绿,虽然历经千年,依然散发着迷人的光彩。书中对壁画颜料的来源、制作工艺以及不同时期色彩运用的演变,都进行了详实的考证。我特别关注到书中对莫高窟壁画中“线描”艺术的分析,那些流畅而富有生命力的线条,勾勒出人物的轮廓,表现出微妙的情感,堪称中国绘画史上的瑰宝。而到了云冈石窟,我则被那些宏伟的雕塑所震撼。那些高大的佛像,虽然饱经风霜,但依然散发出一种威严和慈悲。书中对云冈石窟不同时期雕塑风格的演变,特别是北魏晚期汉化风格的转变,进行了深入的解读。我注意到,那些“褒衣博带”式的佛像,展现了一种秀骨清像的美感,与之前粗犷的风格形成了鲜明的对比。这种风格的转变,也折射出当时社会文化的变迁。

评分榆林窟的壁画,则展现了另一种独特的艺术魅力。这里的壁画,虽然在技艺上可能不如莫高窟精美,但却充满了生活气息和民间色彩。书中对榆林窟壁画题材的广泛性进行了介绍,从佛教故事到世俗生活,应有尽有。我尤其喜欢那些描绘日常生活的壁画,如《夫妇耕织图》、《狩猎图》等,这些壁画为我们了解当时河西走廊地区人民的生活方式提供了宝贵的资料。而麦积山石窟的泥塑艺术,则以其精巧和生动而著称。那些栩栩如生的菩萨、罗汉,仿佛就是从山崖上走下来的人。书中对麦积山石窟泥塑的制作工艺,以及不同时期造像风格的演变进行了详细的介绍。我注意到,麦积山石窟的泥塑,既有佛教造像的庄严,又不失人间烟火的温情。最后,炳灵寺石窟的早期造像,则让我们看到了佛教艺术在中国初期的萌芽与发展。那些与域外艺术风格相似的造像,以及充满地方特色的元素,都展现了佛教艺术在中国传播过程中的早期探索。这套书的价值,在于它不仅仅展示了艺术品,更深入地挖掘了艺术品背后的历史、文化和信仰。

评分在阅读这套《中国石窟艺术》的过程中,我深深地感受到了一种历史的厚重感和艺术的生命力。每一册书都像是一扇窗户,让我得以窥探古代中国人民的精神世界和审美追求。以莫高窟为例,书中对不同时期洞窟形制的演变,以及不同类型造像(如佛、菩萨、弟子、天王等)的组合方式,都进行了详细的阐释。这些组合方式并非随意为之,而是蕴含着深刻的佛教教义和宇宙观。比如,关于“三世佛”、“七世佛”的解读,让我对佛教的时间观有了更直观的理解。而榆林窟壁画中那些世俗化的题材,如《劳度叉斗鸡》、《五道轮回图》等,更是将佛教故事与现实生活紧密结合,使其更容易被民众接受和理解。这种艺术与生活的融合,正是石窟艺术能够流传千年的重要原因之一。在云冈石窟的部分,我对那些带有浓郁北魏风格的造像印象尤为深刻。那些秀骨清像、面容慈祥的佛陀,以及那些身姿飘逸的飞天,都展现了当时艺术家们对理想化美的极致追求。书中对这些造像的比例、线条、神态的分析,让我领略到了一种不同于西方古典雕塑的独特审美意境。

评分云冈石窟的这册,则是一部中国古代雕塑艺术的宏伟史诗。当我看到那些高大雄伟的佛像时,内心的震撼无以言表。那些饱经风霜的佛首,虽然残缺,却依旧散发出庄严与慈悲;那些比例匀称、线条流畅的佛陀,仿佛是历经千年的时光沉淀,凝结了无数匠人的心血与智慧。书中对云冈石窟不同时期雕塑风格的演变进行了详尽的分析,从早期的浑厚、粗犷,到北魏孝文帝时期汉化的精致、秀丽,再到后期东西魏时期的雄浑、壮丽,每一个时期的变化都清晰可见。我特别关注到书中对“胁侍菩萨”形象的解读。这些菩萨身姿婀娜,面容慈祥,服饰华丽,展现了当时 sculptor 对人体美学的深刻理解。而那些雕刻在佛龛里的飞天,更是轻盈飘逸,充满了动感和生命力,仿佛真的在空中翱翔。作者对石窟的布局、造像的题材,以及不同佛像之间的相互关系,都进行了细致的梳理和解读。这种系统性的梳理,让我能够更清晰地把握云冈石窟整体艺术的脉络。更重要的是,书中还探讨了云冈石窟在融合了印度、中亚和汉族艺术风格上的独特性,以及它在中国佛教艺术发展史上的重要地位。那些详实的图片资料,配合深入浅出的文字讲解,让我仿佛置身于云冈石窟之中,感受着那份古老而神圣的艺术魅力。

评分麦积山石窟的这卷,则给我带来了一种别样的视觉体验,它仿佛是一个藏匿在山林间的艺术宝库,充满了神秘与惊喜。与其他石窟的宏大气势不同,麦积山以其精巧的造像和独特的崖壁艺术而闻名。书中对麦积山石窟造像的描绘,特别是那些泥塑菩萨和罗汉,让我印象深刻。这些造像的面部表情丰富,姿态生动,充满了人情味,仿佛是艺术家将现实生活中的人物形象直接搬到了石窟之中。我尤其喜欢书中对麦积山“东方卢浮宫”称号的解读。这里的造像确实展现出了极高的艺术水性和与西方雕塑相媲美的精巧。作者对泥塑技法的深入分析,对泥土、植物纤维等材料的运用,以及如何在这种脆弱的媒介上创造出如此耐久的艺术品,都让我惊叹不已。书中还特别介绍了麦积山独特的“龛”式造像,以及这些龛是如何巧妙地嵌入崖壁之中,与自然环境融为一体的。这种人与自然的和谐共生,是麦积山石窟艺术的一大特色。此外,书中对麦积山石窟中存在的佛教造像题材的丰富性也进行了详细介绍,从佛陀、菩萨到罗汉、弟子,以及一些民间信仰的元素,都展现了当时宗教信仰的多元化。阅读过程中,我仿佛能感受到古代工匠们在崇山峻岭中,一丝不苟地雕刻着每一尊造像的心情。

评分炳灵寺石窟的这册,则是一本关于早期佛教艺术发展的重要文献,它以其独特的地理位置和历史遗存,为我们研究丝绸之路上的佛教传播提供了宝贵的实证。与前几窟相比,炳灵寺石窟的年代更为久远,其艺术风格也更加原始和古朴。书中对炳灵寺石窟造像的描述,特别是那些与犍陀罗艺术风格相似的佛像,让我对佛教东传的早期路径有了更清晰的认识。我注意到,炳灵寺石窟中的一些早期造像,虽然在技艺上可能不如后期的作品精美,但却具有一种独特的生命力和宗教的纯粹感。作者对这些早期造像的材料、雕刻技法,以及与域外艺术的关联进行了深入的考证,为我们揭示了佛教艺术在传入中国初期的演变过程。书中还特别介绍了炳灵寺石窟中那些充满地方色彩和民族元素的造像,这些造像的出现,说明了佛教艺术在传播过程中,并非一味地复制,而是与当地文化产生了有趣的互动。例如,书中对炳灵寺石窟中出现的“供养人”形象的解读,为我们了解当时社会各阶层人士参与佛教建设的情况提供了重要的线索。而对炳灵寺石窟早期壁画的介绍,虽然保存相对较少,但依然能从中感受到早期佛教艺术的稚拙与虔诚。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有