具体描述

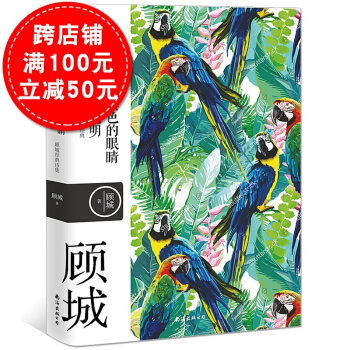

基本信息

书 名:《黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明》

系 列 名:名诗名画系列

作者/译者:顾城/著

类 别:诗歌/书

出版时间:2017年11月

装 帧:平装

定 价:36. 80元

开 本:32开 印 张:9 页 码:288

书 号:978-7-5442-6327-6

CIP分类:Ⅳ.①I227

出 版 社:南海出版公司

目标读者:18-30岁大众读者,文艺、小资女性读者为主。

内容简介

《黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明》——一本哲思、浪漫、具童话情怀的诗集经典。特别收录《一代人》《我会像青草一样呼吸》《无名的小花》等经典名篇。

作者简介

顾城(1956—1993):被称为当代的“唯灵浪漫主义”诗人。中国朦胧诗派的重要代表,和北岛、舒婷等人推动了当代新诗的革新。顾城1962年开始写诗,1987年应邀出访欧美国家,进行文化交流、讲学活动。1988年赴新西兰,讲授中国古典文学,被聘为奥克兰大学亚语系研究员。后辞职隐居激流岛。1992年重访欧美并创作。1993年离世。其代表诗作有《一代人》《我会像青草一样呼吸》《无名的小花》。

透纳(1775—1851):英国浪漫主义风景画家,的水彩画家和版画家。他善于描绘光与空气的微妙关系,其笔下的画作被赋予了生命,或宁静祥和,或暗潮涌动,或激烈汹涌。其代表画作有《被拖去解体的战舰无畏号》《海上渔夫》《迦太基帝国的衰落》。

目录

第一辑:我会像青草一样呼吸

雨 夜

起 步

星星与生命

在这里河流转弯

蝉 声

中秋漫笔(三)

噩 梦

我会像青草一样呼吸

小 树

小树(二)

在这宽大明亮的世界上

正 午

结 束

夜 归

昨天,像黑色的蛇

洼 地

河(三)

我喜欢在路上走

第二辑:在戈壁,我成了游牧者

时 代

情 景

一代人

别了,渔村

骑士的使命

也许,我不该写信

路 景

给一颗没有的星星

平 原

山 村

树 影

泊

山 影

忧 天

在戈壁,我成了游牧者

我 问

关于卷发

你的心,是一座属于太阳的城市

第三辑:在大风暴来临的时候

答 应

祭

田 埂

泡 影

在大风暴来临的时候

征 服

我的眼睛混浊了

消 逝

浅 沼

溶 雪

瞬 间

在淡淡的秋季

我的信念

规 避

空 隙

为什么这样

请拿起这枝花

第四辑:假如歌曲再也不重复

我的墓地

命运在向我示意

临近

假如歌曲再也不重复

美

夜 海

雨 后

爱的日记

小春天的谣曲

猿人之猎

佛 语

旗 帜

有时,我真想

猎 神

分 离

这个世界上的人

在尘土之上

第五辑:我曾是火中zui小的花朵

订 婚

梦幻录像(五)

梦幻录像(六)

都 市

土 地

走向浴场

转入静物

我曾是火中zui小的花朵

城里淅淅沥沥

延 伸

楼厦间,有风吹来

夜 航

我承认

浅色的影子

一切很好

许多时间,像烟

外 象

第六辑:我仰望过这里的葡萄

分 布

剥开石榴

诗从我心中走出

定 律

隔着广场

在村外走着

我仰望过这里的葡萄

我们用什么看守呢

熔 点

我不愿与人重逢

失 明

小时候

我们带着肢体前进

裂 痕

行 动

一 步

请 假

第七辑:我的心爱着世界

复有笑容

往 世

译

字典

花就这样开了

鉴

时 辰

我的心爱着世界

疼 痛

青 果

曼

无名的小花

我赞美世界

幻想与梦

中秋漫笔(一)

河

ju 星

第八辑:我们去寻找一盏灯

小 鹿

种子的梦想

山 城

石 壁

别

新的耕耘

喀布尔河畔

水泡的想象

我们去寻找一盏灯

我总觉得

豆 荚

睡 莲

我的诗

羽 化

高 尚

在梦海边

简 历

第九辑:在这里,我们不能相认

我唱自己的歌

街 景

那条小路

寂寞的情歌

蚯 蚓

土地是弯曲的

雪下大了

病

初 夏

我残废了

自 信

不要在那里踱步

在这里,我们不能相认

草原上的远行者

我要走啦

童年的河滨

来 临

第十辑:的确,这就是世界

南国之秋(一)

南国之秋(二)

曾 经

净 土

的确,这就是世界

万 物

就是这样的人

天 堑

有 天

树也有脚心

要用光芒抚摸

生命幻想曲

在淡淡的秋季

我的诗

留 学

雪的微笑

思想之树

波浪推送着你

用户评价

从文学史的角度来看,这本书显然承载了一种对既有浪漫主义范式的某种“挪用”和“反叛”。它继承了浪漫主义对个体情感的极致推崇,对自然和宇宙的宏大想象,但同时又注入了一种后现代的、自我解构的清醒。那种对“光明”的渴求,绝不是田园牧歌式的向往,而是一种带着清醒的痛楚的、明知不可为而为之的挣扎。这种复杂性,使得诗歌的基调保持了一种微妙的平衡,既不至于完全沉沦于虚无,又不至于盲目乐观。诗人的语言风格,时而跳脱得像孩童的涂鸦,天真烂漫,下一秒却又陡然转为哲思的冷峻,如同冰冷的刀锋划过温暖的皮肤。这种对风格的自由驾驭,体现了作者极高的艺术自觉性。它要求读者具备一种开放的心态,去接纳这种形式上的不稳定,因为正是这种不稳定,构建了“黑夜”与“光明”之间永恒的张力。

评分这本书的封面设计,初看之下,就带着一种难以言喻的忧郁和深邃。那种墨黑的底色,仿佛真的捕捉到了夜的质地,粗粝、沉默,却又蕴含着无穷的力量。装帧的质感很特别,不是那种光滑的现代印刷品,更像带着一些年代感的纸张,让人忍不住想用指尖去摩挲,去感受那种时间沉淀下来的气息。我是在一个安静的午后,阳光斜斜地打在书页上时翻开它的,那一刻,文字尚未完全映入眼帘,那种氛围感就已经把我拉入了一个特定的情绪场域。它不只是印刷品,更像是一个精心布置的剧场,等待着阅读者扮演那个“用黑色眼睛寻找光明”的角色。我特别留意了字体和版式的选择,它们很克制,没有炫技的排版,反而让诗歌本身获得了呼吸的空间,像一根根独立的、脆弱而坚韧的线条,在空白中勾勒出那些稍纵即逝的意象。这本诗集的选材和编排,显然是经过了深思熟虑的,它不像是一份简单的作品合集,更像是一部作者精心构建的心灵地图,引领我们走向那片由光影、迷失和追寻构成的旷野。每次合上书页,那种挥之不去的静谧感,就像是耳边残留的微弱回音,久久不散。

评分阅读这本诗集的过程,与其说是“阅读”,不如说是进行了一场深入的“内心考古”。我发现,很多时候,作者捕捉到的那种边缘化的、近乎透明的情感,竟然与我生命中那些被忽略的、潜藏的片段产生了奇妙的共振。比如那种对“童年”的描绘,它不是怀旧的温情,而是一种带着疏离感的、近乎神谕般的预言,让我回想起自己曾经对某些简单事物产生的巨大、无法言说的敬畏。这让我意识到,这本书的魅力并不在于它提供了多少明确的答案,而在于它精准地描述了“追问”本身的状态。它像一面高精度镜子,映照出的不是我们想成为的样子,而是我们此刻正努力挣脱却又无法完全摆脱的内在困境。每一次翻阅,都有新的细节浮现出来,像是沙子被冲刷后露出的贝壳,它们一直都在那里,只是需要特定的光线和心境才能被发现。这是一种非常私密的体验,我甚至不愿意与人分享太多具体的诗句,因为一旦说出口,那种微妙的私密连接感就会被削弱。

评分这本书的整体氛围,让人联想到在极寒之地的黎明前夕。空气是凝固的,万物都处于一种静止的、等待爆发的状态。它没有提供任何关于“如何获得光明”的实用指南,这也是它最宝贵的地方。它只是忠实地记录了“寻找”这个行为本身的全部重量——包括迷失方向的焦躁、每一次微小进步带来的近乎眩晕的喜悦,以及对自身局限性的深刻洞察。我读完后,合上书,久久凝视着天花板,脑海中不再是具体的句子,而是一种被重新校准了的世界观——世界依然复杂、黑暗重重,但那种向着光明的、本能的倾斜姿态,似乎被重新肯定和强化了。这本书像是一剂药引,它不是治愈,而是激活了你内心深处原本就存在的、对于美好和真理的原始渴望。它需要的不是被“读懂”,而是被“感受”和“内化”,最终成为你自身生命体验的一部分,一份带着墨香的、深刻的私藏。

评分这本书的叙事节奏,或者说,它的“流动性”,是极其独特的。它不遵循传统文学作品那种清晰的起承转合,更像是一连串的梦境碎片被随机地拼接在一起,但奇怪的是,当你沉浸其中时,却又能感受到一股强大的内在逻辑在牵引着你。有些诗篇的长度极短,如同电光火石,瞬间点亮一个画面,然后迅速熄灭,留给你满口的余味和空白让你去填补。而另一些,则像是一段悠长的独白,句子之间留白很多,仿佛作者在字里行间故意设置了停顿,让你不得不放慢呼吸,去体会那种刻意的、近乎窒息的缓慢。这种张弛有度的节奏感,让我觉得作者不仅仅是在“写”东西,而是在“呼吸”文字。我试着大声朗读了几篇,效果惊人,那些原本在纸上显得轻盈的词句,一旦被赋予了声带的震动,立刻就获得了重量和质感,那些晦涩的意象也仿佛被注入了生命力,开始在空气中游走。这本书迫使我放弃了惯常的阅读习惯,不再急于理解每一个词语的本意,而是学会了去感受它们相互碰撞时产生的火花和温度。

评分封面很精致,不过暑假才有时间看。

评分书籍看着很不错,值得购买,商家发货速度也很快!

评分此用户未填写评价内容

评分包装挺好,物流挺快,非常满意。

评分此用户未填写评价内容

评分包装挺好,物流挺快,非常满意。

评分封面很精致,不过暑假才有时间看。

评分质量不错 书挺好

评分质量不错 书挺好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有