具体描述

内容简介

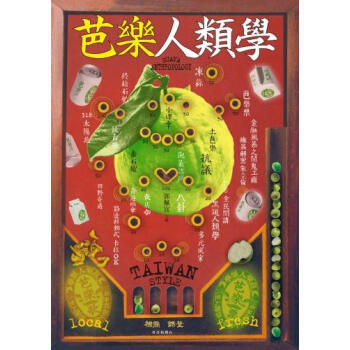

2009年,一群人類學家,成立台灣第一個學術共筆網站,

在網路種下第一顆芭樂開始,芭樂力從此爆發。

帶動學術部落格的興起,

(例如:「巷仔口社會學」、「歷史學柑仔店」、「菜市場政治學」等,)

成為學術人與社會接軌的新模式。

什麼是芭樂力呢?

芭樂力是種「白目的透視力」,能直指沒穿衣服的國王。

@芭樂果語:

多數台灣人會唸成Bala,是種熱帶水果。因多籽,故不能拜神,難登大雅之堂。蘋果可以拿來送禮,但沒人會送Bala當禮物。Bala富含維生素,自用得宜,但要當心,以免「食bala放銃子」。政治場合不能出現Bala,因為芭樂票,就是空頭支票,雖然在鬼島見怪不怪。宴會辦桌,綠洲bala汁特殊的人工甜味,則是座上賓的共同記憶。

@什麼是芭樂人類學?

人類學擅長從日常經驗出發,開展多重視角的對話,以求更全貌地理解地方與世界。但是有趣又深刻的心得,若只對學院發表就太可惜了。於是,2009年,台灣人類學家在網路開設第一個學術部落格,將人類學推向社會大眾,又因為擔心「俗擱有力」的人類學太過直接,讀者會招架不住,所以用有點不正經的態度,直指事物的核心。

你可能會覺得人類學不就是研究人的學科嘛?所以擅長觀察人類行為的人類學家,出現在《決定未來的十種人》名單裡,自然不覺得奇怪,對企業來說,行銷人才需要的正是對人性的理解。但事實上,真正的人類學是門多疑的學問,擅長提出問題,切換觀點,而非給個斬釘截鐵的答案。

人類學如何展現懷疑態度呢?例如,當經濟學家說這樣種稻可以增加年生產量,大大改善當地的生活水準時,人類學家很可能在旁邊嘀咕著「稻種發下去,搞不好肥了當地的庄頭」。當社會學家說地方派系是寄生在既有的政治結構裡,尋找利益的共生,人類學家又暗暗咕噥著:「搞不好地方派系維持了地方上群體競爭的張力,讓地方人活得帶勁…」。當某位村長在廟會裡忙得汗流浹背,虔誠禱告時,人類學家暗暗揣想他是誰的樁腳,他如何分配宗教虔誠和政治利益在內心的份量?當全球知名的環保人士到世界各地宣揚環境正義理念時,人類學家開始注意他的「聽眾」的屬性,暗暗猜測在這樣的場合真正交流的是什麼?

這次,人類學家不在廚房裡用料理安撫人生,也不在大賣場分析消費者心理學,而是遍地開花,在國會、網路、黑社會、農地、南方島嶼、夜店、工廠……蹲點伏擊,共同特色就是挺著芭樂精神,照看人間,真正的人類學就在「芭樂人類學」。

《芭樂人類學》精選共筆網站31篇人類學式生活探察,分為「芭樂人生」、「飄洋過海的芭樂」、「芭樂歌」、「芭樂票」和「芭樂的異想世界」五個單元,從你我共通的生活經驗,用人類學視角吃芭樂、看芭樂。套句人類學大師李維史陀的名言:「好吃,又好思!」(good to eat, and good to think)

作者简介

郭佩宜/主編中研院民族學研究所副研究員

郭佩宜

中研院民族學研究所副研究員

林秀幸

交通大學客家學院人文社會學系教授

羅素玫

台灣大學人類學系助理教授

彭仁郁

中研院民族學研究所助研究員

方怡潔

清華大學人類學研究所助理教授

邱韻芳

暨南大學東南亞學系副教授

宋世祥

中山大學企管系博士後研究員

潘美玲

交通大學客家學院人文社會學系副教授

陳伯楨

台灣大學人類學系副教授

陳玉苹

台灣大學人類學博士

徐雨村

交通大學客家學院博士後研究員

何撒娜

東吳大學社會系助理教授

趙恩潔

中山大學社會系助理教授

呂心純

中研院民族學研究所副研究員

劉正元

高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所副教授

胡正恆

文化大學森林暨自然保育學系助理教授

林子晴

國立臺北大學通識教育中心助理教授

林浩立

匹茲堡大學人類學博士

趙綺芳

台北藝術大學舞蹈學系副教授

莊雅仲

交通大學客家學院人文社會學系教授

容邵武

暨南大學東南亞學系副教授

呂欣怡

台灣大學人類學系副教授

鄭瑋寧

中研院民族學研究所助研究員

江芝華

台灣大學人類學系助理教授

李宜澤

東華大學族群關係與文化學系助理教授

蔡晏霖

交通大學客家學院人文社會學系副教授

目录

導論 「好吃,又好思」的芭樂人類學(郭佩宜)part1 芭樂人生

1.1從菜市場到廚房——一種日常生活的「微物論」(林秀幸)

1.2人類學家的餐桌:蝸牛、野菜與cekiw(羅素玫)

1.3八卦,不簡單!(郭佩宜)

1.4黑道人類學(講古)

1.5「夜店咖」,性/情慾解放為了抵達真愛?(彭仁郁)

1.6金融風暴與鬧鬼的工廠(方怡潔)

1.7當人類學家「進入」大專山地服務團(邱韻芳)

1.8「真命天子」與「買不起的風水」(宋世祥)

part 2 飄洋過海的芭樂

2.1進入田野,「使命必達」(潘美玲)

2.2Z縣的聖誕節(陳伯楨)

2.3「傳統」可以外包嗎?(陳玉苹)

2.4馬來西亞天鵝城華人的「大中國主義」(徐雨村)

2.5韓劇裡的泡菜戰爭(何撒娜)

2.6人,是怎麼死的(趙恩潔)

part 3 芭樂歌

3.1為什麼胎教要聽莫札特?(呂心純)

3.2「時間都停了,他們都回來了」:高雄市移動卡拉OK(劉正元)

3.3曼德拉的身影,非洲音樂地景的啟應(胡正恆、林子晴)

3.4饒舌、革命與伊斯蘭(林浩立)

3.5誰和你一起牽手跳舞?:人類學者的一門舞蹈課(趙綺芳)

part 4 芭樂票

4.1「政治的隱喻」更政治——當修辭做為方法(林秀幸)

4.2大聲民主(莊雅仲)

4.3我所遇到的那些離散人群(陳伯楨)

4.4死刑戰爭(容邵武)

4.5橘色夜空下的社運記事(呂欣怡)

4.6災難是一面照妖鏡(郭佩宜)

part 5 芭樂的異想世界

5.1台灣vs.香港。雙城記!一個故事?(容邵武)

5.2自由市場與個人自由的兩難情愫(鄭瑋寧)

5.3關於一個社會的想像:全新的帢塔胡予克社會(江芝華)

5.4家,安身寓居的所在?(鄭瑋寧)

5.5農業活動背後的環境倫理(李宜澤)

5.6重返土地,是最基進的革命(蔡晏霖)

用户评价

这本书的结构设计非常巧妙,我很少看到有哪本书能将非线性叙事运用得如此自然流畅。它像一个精密的钟表,不同的时间线索、不同的视角,看似独立散落,但最终汇聚在一个意想不到的交点上,产生巨大的信息密度和情感冲击力。作者似乎对叙事工具的掌握达到了炉火纯青的地步,他知道何时该给予读者足够的线索,何时又该适当地设置悬念,这种对读者的“引导”艺术令人赞叹。此外,书中所涉及的背景知识的铺陈也做得十分高明,那些专业的术语或历史背景,都被巧妙地融入到对话和情境之中,而非生硬地进行说明,使得即便是初涉该领域的读者也能轻松理解,这体现了作者极高的专业素养和转化能力。总的来说,这是一部需要用智力去解构,用心灵去感受的佳作。

评分这部书的封面设计着实引人注目,带着一种复古的、略显斑驳的质感,仿佛是从某个尘封已久的图书馆角落里被重新发掘出来。内页的排版也很有心思,字体选择和行距处理都透露出对阅读体验的尊重。我尤其喜欢它在章节间的过渡处理,往往会穿插一些精心挑选的、与主题相关的插画或旧照片,这些视觉元素不仅仅是点缀,更是对文字内容的有力补充,引导读者进入更深层次的思考。故事的叙事节奏掌握得相当到位,张弛有度,既有娓娓道来的细腻描述,也有高潮迭起的紧张时刻,让人在阅读过程中能够始终保持高度的专注。作者在构建世界观和人物关系方面展现了深厚的功力,角色的塑造立体而复杂,他们的动机和挣扎都显得真实可信,仿佛是我们身边真实存在的人物。这种精心的打磨,使得整本书读起来不仅仅是信息的接收,更像是一次沉浸式的体验。

评分我向来不太容易被书中的“宏大叙事”所打动,更倾向于那些能从小处着眼,折射出时代侧影的作品。这部作品恰恰在这方面做得非常出色。它没有宏大的口号,而是通过描绘几个普通人在特定环境下的细微选择和情感波动,勾勒出了一个时代背景下个体的生存图景。作者对人物内心世界的刻画入木三分,那种微妙的、难以言喻的心理活动被捕捉得极其精准,读起来让人产生强烈的共鸣,甚至会不自觉地反思自己过往的一些决定。语言风格上,它带有一种老派的、克制的优雅,没有过多的情绪外露,但字里行间流淌出的那种深沉的情感张力,却比直接的宣泄更有力量。阅读的过程像是在和一位睿智的长者进行一次深入而真诚的对话,让人感到平静而充实。

评分读完这本书,我有一种强烈的“意犹未尽”之感,这并非是因为情节戛然而止,而是因为作者抛出的每一个观点都像一颗石子投入平静的湖面,激起的涟漪久久无法平息。它探讨了许多当代社会中被我们习以为常却从未深究的现象,用一种近乎解剖刀般冷静而精准的笔触,剖开了那些隐藏在日常表象之下的运作逻辑。文风上,作者的语言功底极为扎实,用词考究而不失鲜活,既有学术性的严谨,又不乏文学性的美感。尤其是一些长句的构建,逻辑严密,层层递进,初读或许需要放慢速度细细品味,但一旦跟上作者的思路,便会为那种洞察力的深度而折服。它不像那种快餐式的读物,适合静下心来,带着笔记本去细读、去标记,每一次重读都会有新的发现和领悟,这才是真正有价值的“好书”的标准。

评分初翻开这本书时,我有些担心其题材的严肃性会导致阅读体验过于沉闷,但事实证明我的顾虑是多余的。作者成功地在探讨严肃议题的同时,注入了非常人性化和幽默的元素。那些偶尔出现的、略带讽刺意味的笔触,如同黑夜中的微光,恰到好处地缓解了文本的厚重感,让阅读变得轻松而不失深度。这种平衡的艺术,在当代文学作品中是相当难得的。尤其值得称赞的是,作者在处理跨文化交流的部分,展现了令人尊敬的同理心和广阔的视野,避免了常见的文化偏见,用一种近乎人类学的客观视角去观察和记录,既保持了批判性,又不失温暖的关怀。阅读它,就像进行了一次长途旅行,见识了新的风景,也重新审视了出发地的一切,让人心胸为之开阔。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有