具体描述

内容简介

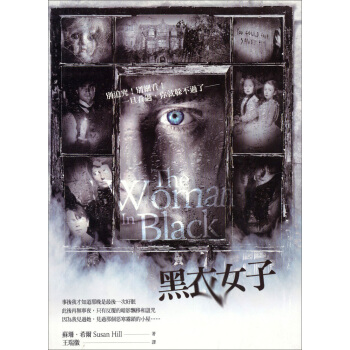

即便事過境遷,我也無法安睡,因為凡是見過她的人,都逃不過那個詛咒──黑影出現,必要帶走一個孩子!

轉身回頭之間,別追究、別細看、因為一旦看過,你就躲不過了──

一個無人聞問的葬禮,一間遺世獨立的小屋,一片風侵霧襲的沼澤,是詛咒的起點,也是永無寧日的頭一天。

聖誕夜晚,一個家族團聚、親人圍繞的溫暖時刻。亞瑟.基浦斯在孩子們的嬉鬧起鬨下,隨著火光搖曳想起了埋在心中最深處、最想忘卻但又始終拋不開的恐怖回憶。

内页插图

目录

圣誕夜倫敦黃霧

北方的旅程

杜蕾布洛女士的葬禮

九命堤道

小馬車的呼救

傑洛米先生的恐慌

小蜘蛛

育兒室

吹聲口哨,我將奔向你

一捆書信

黑衣女子

用户评价

这本书的美术设计和装帧工艺,可以说与内容本身相得益彰,共同营造了一种极具仪式感的阅读体验。封面设计简洁到近乎冷酷,大面积的留白和锐利的几何线条,传递出一种压抑而有序的美感。内页的排版也十分讲究,字距和行距的微小调整,都似乎是为了配合文本的情绪起伏而精心计算过的。特别是,书中偶尔穿插的几幅手绘插图,其风格极为写意,笔触粗犷,与其说是对情节的具象化,不如说是对某种心境的捕捉。翻阅时,纸张的质感和油墨散发出的淡淡气味,都强化了这种与外部世界隔绝的沉浸感。这让我感觉,这不是一本可以随意对待的书,它要求你以一种近乎敬畏的态度去对待它,去触摸、去感受,让物理媒介的体验也成为理解文本深层含义的一部分。这绝对是近年来在装帧设计上,最能体现匠人精神的一部作品。

评分这本书的语言风格,老实说,初读时有些门槛,像一块未经打磨的璞玉,带着某种粗粝却又蕴含着巨大能量的质感。它大量运用了非传统的句式结构和生僻的意象,初看之下,仿佛在解码一篇古老的文献。但一旦你适应了这种独特的韵律和节奏,就会发现其中蕴含着惊人的力量。特别是作者处理情感冲突的方式,摒弃了所有华丽的辞藻和煽情的桥段,而是用极其克制、近乎冰冷的文字,描绘出人物内心深处翻江倒海的情绪。这种反差制造了一种极强的张力,让那些潜藏的情感爆发时,更具有穿透力。我感觉自己不是在阅读一个故事,而是在旁观一场心理学的深度实验。它不迎合读者的习惯,反而要求读者主动去适应它的世界观和表达逻辑,这种挑战性恰恰是它最吸引我的地方。它不是用来“打发时间”的,而是用来“消耗心神”的,读完后需要时间去消化其中的晦涩与深刻。

评分我必须承认,这本书的后半部分,其结构处理简直是神来之笔。它打破了传统的线性叙事,采用了多重视角交错、时间碎片化重组的手法。起初,这种跳跃让我感到些许的眩晕,像是观看一场慢动作回放和快进镜头混合播放的电影。然而,随着故事的深入,我渐渐理解了作者的意图——他并非想简单地告知发生了什么,而是想展现“发生”的本质,即记忆的不可靠性和个体经验的相对性。每一个角色的叙述都带有强烈的个人偏见和信息过滤,真相像水晶一样,从不同的角度折射出不同的光芒。这种叙事上的精妙设计,使得读者必须扮演一个侦探和仲裁者的双重角色,不断地在这些相互矛盾的陈述中寻找某种平衡点。这种对阅读体验的颠覆,使得这本书的重读价值极高,每一次重温,都会因为新的视角而发现之前被忽略的微妙之处。

评分从主题的深度来看,这本书毫不留情地撕开了某些社会表象的遮羞布,其批判的锋芒直指人性中最根深蒂固的虚伪与怯懦。它探讨的议题,比如权力结构下个体意志的消解、集体无意识的盲从,都具有强烈的现实关照性,但作者处理得极其高明,没有陷入说教的泥潭。他选择了一种更具象征意义的方式来呈现这些宏大命题,将它们内化到人物的日常选择和微不足道的对话之中。最让我震撼的是,它展示了“好人”在极端压力下,是如何一步步滑向道德灰色地带的,这个过程描绘得极其细腻和真实,让人不寒而栗。它迫使你审视自己,思考在相似的情境下,自己是否能保持那份所谓的“清白”。这本书的伟大之处,在于它不提供廉价的答案或安慰,而是留下一个让人坐立不安的、关于人性的永恒拷问。

评分这本书的叙事节奏简直像一场精心编排的古典音乐会,开场低回婉转,慢慢酝酿出一种令人不安的氛围。作者对环境的描摹细致入微,光影的流转、空气中弥漫的气味,都如同触手可及的真实。我尤其欣赏主角在面对困境时,那种近乎本能的挣扎与反思,那种将内心最幽微的恐惧坦诚布公的勇气。情节的推进并不急于求成,而是耐心地铺陈着一张错综复杂的关系网,每当我觉得自己已经洞悉了真相时,总有那么一两个不起眼的细节被重新拾起,推翻我所有的预设。这种智力上的交锋,带来的阅读快感是无与伦比的。读到一半时,我不得不合上书,花了好久时间整理脑中的线索,生怕遗漏了任何一个可能指向关键的伏笔。它需要的不仅仅是阅读,更是一种沉浸式的解谜体验,让人心甘情愿地迷失在作者构建的迷宫之中,只为追逐那转瞬即逝的灵光一现。那种智力上的满足感,远超一般的消遣读物。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有