具体描述

基本信息

书名:中国画论史

定价:25.00元

作者:葛路

出版社:北京大学出版社

出版日期:2009-01-01

ISBN:9787301147313

字数:166000

页码:216

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.341kg

编辑推荐

全书止于郑板桥论画,作为一本中国绘画理论发展史,下限为什么在乾隆年间呢?我是以某一画家或某一文艺批评者,凡能增益前人的理论,对于探讨中国美术理论的演变与发展有所启发,即使是一句话,也要沙里淘金,勾寻出来;或者理论虽然错误,而其影响颇大,也都予以评介。相反,重复前人之见,平庸之谈,即使议论成册,一概不取。当然这只是就我所掌握的材料和我的看法作取舍的。我以为“扬州八怪”的作品及其画论,是中国古代独放异彩的“夕阳”,自此以下,有价值的理论没有多少了。晚于郑板桥的清人,其中有可取的见解,比如谈题跋、印章,已经与同类问题集中到一起,提前插入明代有关的章节。倘若硬要续写到中国古代史下限的1851年,其结果,一是有伤《中国画论史》著论的宗旨,一是让读者兴味索然,所以还是到此结束为好。

内容提要

庄子的“解衣般礴”、欧阳修“画意不画形”,倪云林所强调的“逸气”与“逸笔”,其本义何解?本书按史的次序,在浩如烟海的古代画论中,披沙淘金,分类整理,还原中国古代绘画理论的历史真面貌,是一部简明而生动的古代画论史。

目录

作者介绍

葛路,1926年生,原名葛光植,北京大学哲学系教授。2005年被中国美术家协会表彰为“卓有成就的美术史论家”。一主要研究领域为中国美学史及中国书画美学。出版专著有《中国画论史》(原名《中国古代绘画理论发展史》)、《中国绘画美学范畴体系》。与克地合著《中国艺术神韵

文摘

序言

用户评价

《中国画论史》这本书,仿佛是一本打开了中国古代绘画奥秘的密信。我原本以为,中国画不过是山水、花鸟、人物的简单描绘,但这本书让我看到了,在这些表象之下,隐藏着如此深邃的哲学思考和严谨的美学理论。作者将历代画论大师的思想,如同串珠般地串联起来,让我看到了中国画理论发展的清晰脉络。我特别喜欢书中对“笔墨”的解读,不再是单纯的技术层面,而是将其上升到了精神、哲学的高度,让我明白了为何“笔”和“墨”在中国画中拥有如此重要的地位。那些关于“线条的性格”、“墨色的变化”的论述,让我对这些看似简单的元素,有了全新的认识。我曾对“留白”这个概念感到好奇,不知道为何在画面中留下大片的空白,竟能产生如此丰富的意境。这本书为我解答了疑惑,让我理解了“虚实相生”的哲学思想是如何体现在绘画中的,以及留白如何能够引发观者的无限想象。它让我明白了,中国画的魅力,不仅仅在于“有”,更在于“无”,在于那些未被描绘却能被感知的空间。这本书让我对中国画的欣赏,从“看热闹”变成了“看门道”,是一种深刻的文化启蒙。

评分《中国画论史》这本书,就像一扇窗,让我得以窥见中国画那深邃而迷人的精神世界。我一直以来对中国画有着朦胧的喜爱,但始终未能真正理解其精髓。这本书的出现,如同一盏明灯,照亮了我前进的道路。作者在梳理画论史时,非常注重理论与实践的结合,用大量的绘画作品作为例证,将那些看似抽象的理论,转化为鲜活的视觉语言。我印象最深刻的是关于“写意”的论述,它不再是一个模糊的概念,而是被具体地解析为艺术家如何通过简练的笔墨,捕捉对象的精神,如何通过“似与不似之间”来引发观者的想象。书中对“五代”和“宋代”画论的侧重,让我看到了中国画从注重“形”向注重“神”的转变,以及这种转变背后所蕴含的时代精神。我曾以为,“意境”只是文人雅士的浪漫情怀,但这本书让我看到了“意境”是如何通过具体的绘画语言来实现的,如何通过留白、笔触、色彩来营造一种能够引发观者无限遐想的空间。它让我对中国画的欣赏,从“看热闹”变成了“看门道”,是一种深刻的文化体验。

评分这本《中国画论史》真是让我大开眼界,我原本以为中国画不过是笔墨丹青的堆砌,没想到背后竟蕴藏着如此深厚的哲学思考和美学体系。从一开始对“意境”的模糊概念,到后来逐渐理解古人如何通过“气韵生动”来捕捉对象的精神,再到“骨法用笔”和“应物象形”这些看似抽象的词语所承载的具体技法和观察方式,我才恍然大悟,原来中国画不仅仅是“画”,更是一种“论”,一种关于宇宙、人生、艺术的深刻对话。书中对历代画论大家的思想梳理得非常清晰,从顾恺之的“形神兼备”到宗炳的“山水之境”,再到张彦远的“六法”,每一个理论都像一颗颗明珠,串联起中国绘画发展的脉络。我尤其喜欢作者对这些理论在具体画作中的体现进行的分析,那些案例讲解就像是为我打开了一扇扇窗户,让我得以窥见那些传世名作背后隐藏的智慧。比如,对于《洛神赋图》的解读,让我看到了顾恺之如何用线条去“抒情”,而不仅仅是“写实”。读完之后,我对中国画的欣赏能力仿佛一下子提升了好几个level,再看那些山水画,不再只是觉得“好看”,而是能体会到其中蕴含的“诗意”和“哲思”。这本书不仅仅是学术性的研究,更是一种文化的启蒙,让我对自己的民族文化有了更深的认同感和自豪感。

评分对于《中国画论史》这本书,我只能说,它彻底颠覆了我过去对中国画的一些固有认知。我曾以为,中国画的理论就是那些古板的条条框框,没想到,它竟是一门充满活力的哲学和美学体系。作者在梳理画论史时,非常注重理论与实践的结合,用大量的绘画作品作为例证,将那些看似抽象的理论,转化为鲜活的视觉语言。我印象最深刻的是关于“气韵生动”的论述,它不再是一个模糊的概念,而是被具体地解析为艺术家如何通过笔墨来传达对象的生命力,如何营造一种“生气”。书中对“五代”和“宋代”画论的侧重,让我看到了中国画从注重“形”向注重“神”的转变,以及这种转变背后所蕴含的时代精神。我一直对中国文人画的“写意”精神感到好奇,这本书让我明白了,这种“写意”并非随心所欲,而是建立在深厚的理论基础和对客观世界的深刻洞察之上。它是一种高度概括和提炼,是对对象精神的高度浓缩。阅读的过程中,我时常会停下来,反思自己过去的欣赏方式,觉得过去真是“囫囵吞枣”,未能真正领略到中国画的精髓。这本书让我明白,欣赏艺术,需要“懂”,需要“悟”,而这本书,就是我领悟的绝佳向导。

评分读完《中国画论史》,我最大的感受就是,原来我们眼中的“艺术”,在过去竟然是如此系统化、理论化的存在。这本书并非枯燥的学术堆砌,而是将中国画发展过程中那些闪耀的思想火花,巧妙地呈现在读者面前。我最欣赏的是作者对于不同时期画论焦点的把握,比如从早期对“形”的强调,到后来对“神”的追求,再到宋代之后对“理”与“意”的融合,这种历史的演进逻辑被梳理得非常清晰。书中对“胸有成竹”这个成语的文化溯源,以及它如何体现中国画在创作前的精神准备,让我对这个耳熟能详的词语有了全新的认识。我一直对中国山水画情有独钟,这本书中关于山水画论的章节,更是让我如获至宝。我开始理解为何古人描绘的山水,不仅仅是简单的景物堆砌,而是蕴含着“天人合一”的哲学思想,是如何通过“皴法”来表现山石的质感和力量,如何通过“点苔”来增加画面的生机。作者并没有回避那些复杂的术语,而是用生动形象的语言进行解释,让我这个门外汉也能领略到其中的精髓。这本书让我明白,欣赏中国画,不能仅仅停留在表面的色彩和线条,更要理解其背后的文化积淀和哲学思考。它让我对中国传统艺术的理解,从“看热闹”变成了“看门道”,是一种深刻的文化体验。

评分《中国画论史》这本书,就像一位博学的长者,娓娓道来中国画背后那厚重的文化积淀。我原本对画论的概念感到生疏,但这本书以一种极其平易近人的方式,将那些复杂的理论,化繁为简,呈现出来。作者在梳理画论史时,非常注重理论与实践的结合,用大量的绘画作品作为例证,将那些看似抽象的理论,转化为鲜活的视觉语言。我印象最深刻的是关于“山水画”的论述,它不再是简单的景物描写,而是蕴含着“天人合一”的哲学思想,是如何通过“皴法”来表现山石的质感和力量,如何通过“点苔”来增加画面的生机。书中对“留白”的解读,更是让我茅塞顿开,明白了“虚实相生”的哲学思想是如何体现在绘画中的,以及留白如何能够引发观者的无限想象。它让我对中国画的认识,不再是零散的片段,而是一个有机整体,一个由哲学、美学、技术交织而成的宏大体系。这本书让我明白了,欣赏中国画,不能仅仅停留在表面的色彩和线条,更要理解其背后的文化积淀和哲学思考。它是一种深刻的文化体验,让我对中华民族的智慧和审美情趣有了更深的敬意。

评分当我翻开这本《中国画论史》,内心是带着几分忐忑和好奇的。我一直对中国传统艺术有着浓厚的兴趣,但坦白说,对于“画论”这个概念,我总觉得它高深莫测,遥不可及。然而,这本书以一种非常接地气的方式,将那些曾经让我望而却步的理论,一一剖析得淋漓尽致。作者在开篇就点出了“画”与“论”之间密不可分的关系,让我意识到,没有理论的指导,绘画就如同无源之水,无本之木。书中对于早期画论的梳理,如“三远法”、“五色论”,虽然听起来有些年代感,但在作者的引导下,我能够清晰地感受到古人对于观察世界、表现世界的独特方式。尤其让我印象深刻的是关于“笔墨”的论述,不再是简单的技术层面的介绍,而是上升到了精神、哲学的高度,让我明白为何“笔”和“墨”在中国画中拥有如此重要的地位。我曾以为,“意境”只是文人雅士的浪漫情怀,但这本书让我看到了“意境”是如何通过具体的绘画语言来实现的,如何通过留白、笔触、色彩来营造一种能够引发观者无限遐想的空间。阅读的过程中,我时常会停下来,翻阅一些相关的画作,将书中的理论与实际的视觉体验相结合,那种豁然开朗的感觉,是任何其他方式都无法替代的。这本书就像一位循循善诱的老师,带领我一步步走进中国画的殿堂,让我不再是那个站在门外看热闹的旁观者,而是能够真正品味其中奥妙的鉴赏者。

评分《中国画论史》这本书,就像一本开启中国画宝藏的钥匙,让我得以一窥其深邃而迷人的内在世界。我一直以为,中国画的魅力在于它飘逸洒脱的笔墨,在于它引人遐想的意境,但这本书让我看到了,这些表象之下,是何等精妙绝伦的理论体系在支撑。作者对历代画论的梳理,不是简单的罗列,而是带着历史的纵深感,将那些散落在历史长河中的智慧珍珠,一颗颗串联起来。我尤其佩服作者对于“道”与“画”之间关系的阐释,让我明白了为何中国画讲究“师法造化”,为何强调“游于艺”。书中对“神似”的探讨,让我看到了古人是如何超越简单的形似,去捕捉对象的内在生命力的,这种对精神层面的追求,是西方绘画所不曾有的独特之处。我曾对“飞白”这种技法感到不解,总觉得不够“饱满”,但在书中看到它被赋予的“苍劲”、“古拙”的含义,并联系到实际画作中的表现,才明白了其中的妙处。这本书让我对中国画的认识,不再是零散的片段,而是一个有机整体,一个由哲学、美学、技术交织而成的宏大体系。它不仅让我更加热爱中国画,也让我对中华民族的智慧和审美情趣有了更深的敬意。

评分当我捧起《中国画论史》这本书,心中既有期待,也有一丝对知识的敬畏。我一直认为,中国画有着独特的魅力,但究竟这种魅力从何而来,我却说不出个所以然。这本书,为我打开了一扇通往中国画理论殿堂的大门。作者并非只是简单地罗列历代画论,而是将这些理论置于历史的语境中,分析其产生的背景、发展脉络以及相互影响。我尤其惊叹于书中对“笔墨”的深入剖析,它不再仅仅是绘画的工具,而是被赋予了生命、精神和哲学的内涵。那些关于“枯笔”、“湿笔”、“飞白”的论述,让我看到了笔墨在不同情境下所能传达的丰富情感和意蕴。我曾对中国山水画中那些看似简单的线条和墨块感到不解,但读完这本书,我才明白,这些元素并非随意为之,而是蕴含着古人对自然、对宇宙的深刻理解。它让我看到了中国画不仅仅是一种技艺,更是一种人生观、一种世界观的体现。这本书让我对中国画的欣赏,不再是停留在表面,而是能够深入其内在的精神世界,感受到其中蕴含的东方智慧。

评分翻阅《中国画论史》,我仿佛穿越了时光的长河,亲历了中国画论从萌芽到成熟的漫长历程。这本书并非枯燥的学术报告,而是以一种生动而富有洞察力的方式,揭示了中国画背后所承载的智慧与哲学。作者对历代画论大家的思想,进行了深入浅出的解读,让我看到了不同时代、不同流派的绘画理念是如何相互影响、不断演进的。我尤其欣赏书中对“神似”与“形似”的辨析,让我明白了为何中国画更注重捕捉对象的内在精神,而非简单的外在描摹。那些关于“气韵”、“意境”、“笔墨”的论述,不再是遥不可及的术语,而是被作者用生动形象的语言,结合具体的绘画案例,解释得淋漓尽致。我曾对“皴法”感到困惑,不知道为何要用各种不同的笔触去表现山石。这本书让我明白了,皴法是中国画表现物象质感和体积的独特语言,它不仅是技术的体现,更是艺术家对自然观察和理解的结晶。它让我对中国画的认识,从“看山是山,看水是水”,上升到了“看山不是山,看水不是水”,是一种对艺术本质的深刻理解。

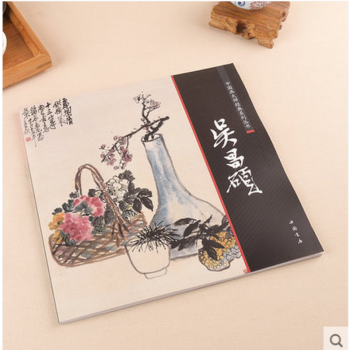

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有