具体描述

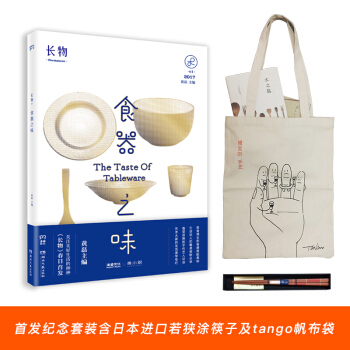

书名:《长物01:食器之味》 首发纪念套装

作者:黄磊

出版时间:2017年05月

定价:198.00元

出版社:湖南文艺出版社

ISBN:9787540479237

开本:16开

成品尺寸:180*250mm

印张:11.75

装帧:平装

◎美食博主的食器搭配奥秘

那些在微博和自媒体拥有众多拥趸的美食家们,烹饪技巧与摆盘心得缺一不可,美食要靠美器衬托,让餐桌变美的捷径并不神秘,

书中呈现出的各种搭配技巧,可供读者参考学习,从而创造出属于自己家餐厅的独特美学和风格,让生活充满艺术感并非一桩难事。

◎生活达人的餐桌美物分享

悉心留意、收集器物的达人们分享各自最为钟爱或有特别来历的食器单品,由器物引领,一窥不同生活方式的美妙之处,令读者忍

不住也会开启属于自己的食器搜寻之旅,并有北欧中古食器和西洋古董食器的收藏攻略一并奉上!

◎备受追捧的手作艺人访谈

来自不同国家、在不同领域深耕的手作艺人们于访谈中陈述各自对于器物的理解,为使读者对于食器从无到有的创造过程,有更加

直观的感知,深入了解手作的不同材质食器的特性和背后蕴含的技艺。

[艺术生活家推荐]

[美食博主推荐] 生活就是艺术,人人都可以是艺术家。——赖声川

中国人从古至今对器物的美契而不舍的追求,注满了生活的艺术性。——吴湘云

品尝美食,五味之中海纳百川,何尝不是一次游历?品鉴人生,至味收纳沧海桑田,怎么不是一场逍遥戏呢?

——田沁鑫

生活的各个细节,都该合于风雅之道,合于自然,合于时令。——张佳玮

食器与食材配合季节,用心搭配出的美感,深深打动了我。——@河马食堂

食器,就是让餐桌上的一切变美的捷径。——@丹丹朱的青年厨房

购买、使用、搭配餐具,是一件只要留心,就会为生活增添美好的小事。——@田螺姑娘_hhhaze

[编者介绍]

黄磊

当了很多年演员、很多年北京电影学院的老师,多年前也曾是歌手,唱过一些到了现在自己还是挺喜欢的歌,演过不少让一些人难

忘的戏。至今还在演,还在讲,仍然精力无限,无限好奇,无限地热爱着工作,热爱着朋友和家人,还有美食,认为它们就是人生

之中最能让人感觉活得质地丰满、滋味美妙的一些存在。

2015年将爱好变成创业,创立生活方式品牌“黄小厨”,“黄小厨”致力于发现有关美食、美器、美好厨房、美好生活的一切美意,用

爱心订制幸福厨房的美好日常。

[作者介绍]

⊙ 毛晓雯,文字工作者,曾出版独著作品《唐诗风物志:唐人的世俗生活》,以及合著作品《唐诗的唯美主义:写给时代的情书》

《纳兰容若词传》等。

⊙ 河马, “河马食堂”主人,生活家,食器收藏家。为了衬托食器的美,总要认真研究怎样的料理才配得上它们。

⊙ 丹丹朱,传统媒体资深记者,拥有数万粉丝的自媒体人,kol,美食书作家,日本北欧食器美学推广者,生活方式、生活态度研究

者。食器和生活方式公众号:丹丹朱的青年厨房。

⊙ Zulu,本名曲炜。杂货店“荃二”的主理人之一,前媒体从业人员,2016年开始以Freelancer的身份独立工作。旅日多年,至今仍以

一年10次以上的频率往返两地。

⊙ 邱觅,出生于景德镇陶瓷世家。2008年赴日留学,曾就职于东京涩谷GALERIE AZUR画廊,并前往日本各陶瓷产地进行长期调研。

⊙ 田螺姑娘,本名陈宇慧。现为全职美食作家,和三联书店合作出版了关于生活方式的书籍《日出之食》。

……

[受访者介绍]

⊙ 三谷龙二(Ryuji Mitani),知名木艺家、木工设计师。1952年出生于日本福井县,1981年移居长野县松本开设工作室,提倡将

木质器皿作为日常餐具,并经常在各地举办个展,另有立体和平面作品问世。自“松本工艺祭”发起后便持续参与相关运营工作,后

担任“濑户内生活工艺祭”(高松市)的总体指导。

⊙老白、方圆,一起毕业于北京工业大学的工艺美术系,共同度过四年的工艺之旅。曾学习漆艺、陶瓷、染织、古物修复、金属工

艺以及多种材料运用。2012年创立漆工作室——丘壑庐。2013年开始经营北京箭厂胡同20号的土氣生活道具店。制作的漆器主要

是日用器皿。

⊙ 赤木明登 (Akito Akagi),日本轮岛著名漆艺家。被德国国立美术馆列为“日本现代漆器12人”之一。1962年生于冈山县。毕业

于中央大学文学部哲学系。早年从事杂志编辑工作,后因为对传统漆器工艺的着迷,于1988年举家前往日本最知名的漆器产地轮

岛,开始漆器的创作。他独创将和纸贴于木器再上漆的技法,使漆器变得更耐用,更生活化,在传统的工艺领域掀起一阵旋风。

⊙ 黄强,广东茂名人,现居深圳。职业摄影师,90年代毕业于上海师范大学美术学院,一直从事平面设计、摄影和独立艺术创作。

2013年初开始玩木头。现以独立设计师身份研究开发以“彁”为商标的艺术与生活类手工木器。

⊙ 刘其弈,2011年毕业于景德镇陶瓷大学雕塑专业,2009年9月在景德镇湘湖村创立“其弈工作室”,2014年将工作室搬到了更山

里的地方。工作室主要以柴烧为媒介,从事艺术和设计创作。希望以最朴素和自然的方式为使用者呈现兼具“美”和“用”的器物。

……

[套装推荐]

日本手工艺制造,若狭涂筷子礼盒

若狭涂是日本传统工艺,始于日本庆长年间,即西历1600年,是地方藩主的御用职人松浦三十郎发明的一种技艺。其主要产地是

日本福井县。

若狭涂工艺特色:在桧木、栎木等天然木材上,利用蛋壳或者若狭海底的贝壳磨成的粉,与金银箔、漆混合后,涂装研磨好几道

工序加工而成的。纹样独具创意,是日本工艺的瑰宝。若狭箸曾经作为过重要礼品被赠送与访日的前美国总统奥巴马。

此款筷子,命名为【结】,选日本的天然木材为原材料,通过匠人之手将朱漆、黑漆、金银箔等,一件一件研磨出竹结纹样。筷

子底部的螺纹设计,顶部的光泽漆都突显出细节上的巧思。传统工艺与简洁大方的现代审美结合,为餐桌增添亮点与美。

《食器之味》书中作者之一邱觅,出生于景德镇陶瓷世家,现定居于日本。2008年赴日留学,曾就职于东京涩谷GALERIE AZUR

画廊,并前往日本各陶瓷产地进行长期调研。邱觅在书中分享了一些在日本生活的日常,对比在中日两国生活的体验,近距离感

知日式的餐桌美学,在书中诚恳推介给读者在日本“淘器”的一些经验和导引。

邱觅怀着食器为餐桌增添美的心愿,为这本书的读者优选此款半手工制造、秉承古老工艺的小小木筷“结”套装,借由一双优质筷子

的使用体验,为读者开启食器之美的感知之旅。就从一双筷子入手,跟随《食器之味》中的“生活家”们,探索更为丰富的食器挑选

、采买、搭配的有趣体验。

《长物01:食器之味》关注餐桌上的日常美学——美好的食器让食物有更好的呈现方式,更让饮食这一重要的生活事务更具美感。

主要内容包括——

识器:从三百万年前出发,追踪觅迹,寻找中国食器功用和审美的历史演进;

藏器:食器收集达人打开自家橱柜,与你分享来自五洲四洋的私藏美器;

日用:让食物看起来更美味的食器搭配宝典,让日常生活更有韵味;

造物:专访中外手作艺人,探讨食器内凝聚的创造美学和生活哲学。

⊙Prelude 前奏:生活的滋味

⊙Clue线索

食器进化史

食器即礼仪(青铜时代)

金樽清酒,玉盘珍馐(唐)

满酌青瓷杯,醉卧白石枕(宋)

走向雍容的时代(元明清)

⊙Daily 日用

再有名的食器,不断被使用才有意义

与器物一起成长

北欧的中古器之味

我只是想和器物们**相处

中古厨房里的旧食光

皿之味 日本古窑之旅

在日本“淘器”

一只碟,一个碗,一口锅

餐桌上的的日用艺术

寻找随时间流逝依然历久弥新的食器

相看两不厌的食器

*适合自己生活的器物

老物新用的古董食器

形而下为器

美物抵心的手作

器是人与人交流的媒介

发现器物,发现自己

⊙Creator造物

三谷龙二·生活的轮廓

老白、方圆夫妇·漆器的无限可能

史哲·创造,是*高级的事

赤木明登·漆“涂物”丰富了生活

浦谷兵刚·做可以吃的筷子

黄强·器物的服务之心

刘其弈、陈知音·器物,等待被发现

⊙Column专栏

赖声川:生活与艺术

吴湘云:物的审美生活

田沁鑫:美食如戏

张佳玮:北大路鲁山人—为料理而艺术的人

日用- 一只碟,一个碗,一口锅

田螺姑娘

餐具,经过搭配使用,使得所盛装的食物在色香味之外,显示出美感,成为餐桌上的一道风景,饮食过程也变得可爱起来。购买、

使用、搭配餐具,这是一件只要留心,就会为生活增添美好的小事。每个家庭,厨房的空间总是有限的,如何将每一只购买回家

的盛装器皿做到物尽其用,经过合理搭配凸显出食物最合适的美感呢?

采买餐具,应该从何开始?

确定你喜爱烹饪的菜系,菜系是决定餐具选择的最重要因素之一,这会直接决定菜肴摆在碗盘里是否和谐。

有些餐具自带菜式的标记,如果你热爱吃意面,那么家里一定要准备一只“草帽碗”,这样意面能够稳妥地被安置在碗盘中央,而

草帽碗向外伸展的碗沿,则可以充分发挥想象做一些喜欢的装饰,例如不经意撒上的现磨黑胡椒、帕玛森芝士碎,或者更复杂的

盘饰,都能够在这宽广的空间上游刃有余地伸展。而如果这个时候是用一只中式汤碗来盛装意面,就会略显不足。

草帽碗还可以装炖饭、西式浓汤,但无论如何,它身上标志着西餐的一种丰盛和完满。

最近几年流行起来的木板也是非常有自我意识的餐具。很多人喜欢用木板来装面包或小点心,搭配简洁的家装风格尤其好看。你

无法想象用木板来装一份蓑衣黄瓜或者小炒肉,它一定会盛放着比较整洁干净的、不需要经过太重料理的食材。

当然,你有可能也在美式餐厅看到过豪迈的牛排摆放在木板上,粗粗地垫着一片油纸,流出一些牛排的汁水。在装潢热闹的美式

餐厅,或是七八个好友围坐的大餐桌上,这样的餐具和场景也是很搭的。而如果只是普通的住家场景,这样装盘就难免显得有点

儿“过”。

还有一些餐具即使买来也会束之高阁,因为它不符合大部分中国人的饮食习惯。详见知生的《日日之器》一书中,推荐大家在购

买餐具的时候从小碟子入手,“碟子因为价格亲民,容易收集,因此在购买陌生创作者的作品时,碟子是很好的入门款。”这话虽

然是不错,不过要知道作者指的“小碟子”,一般是直径在10cm以内的。甚至还有更小的,尺寸在6cm、4cm左右的所谓“豆皿”。

日本人喜欢用豆皿来盛装一些渍菜、一小颗腌梅子,甚至是一小撮盐。而我能想到的中国人利用这种豆皿的场景,大概就是喝粥

的时候装一小块儿腐乳吧。如果真搜集了一大堆豆皿,一定会有不知道什么时候使用、也无法好好收纳的苦恼。

万事不离“百搭”二字

大概大部分人会觉得自己没有特别的菜式喜好,多数时候烹煮的都是一些家常菜。不过摆在面前的餐具选择琳琅满目,国内的骨

瓷、日本作家的手作餐具、欧美各种高端品牌,会觉得无从下手。买其中一种,又会担心和之后再买入的餐具风格不搭。我的餐

具购买建议第二条,就是从“百搭款”入手。

有些餐具色彩缤纷,例如wedgewood之类的品牌,但是使用这种花色的餐具,一定要摆上整套,否则,与其他品类、色彩的餐具

结合使用,会显得过于杂乱。

还有一类餐具太有棱角,有鲜明个性,如果你无法保证同桌的其它菜肴甚至整体的家居环境能够“镇得住”它们,那就宁愿舍弃吧。

所谓太有个性的餐具指的是什么呢?颜色太浓烈、造型太奇特、烧制的手法过于粗犷,都有可能会令人觉得这个餐具作为独立的

存在大过用来盛装菜肴。

我喜欢的百搭餐具,首选是白色的陶瓷器。我有一只柳原照弘的菊皿,堪称家中利用率最高的盘子之一。这只盘子中西皆宜,盛

装任何食物都很漂亮。只要在使用的时候留心把菊花瓣形状的器皿边缘多留出一点空间——其实这也是所有餐具使用时的第一准

则——就能很完美地凸显食物本身了。

悉心找找看,你在生活中一定会发现许多这样百搭的餐具。一旦选中了心头好,它就能常常出现在餐桌上,完全发挥出自己的作

用,很好地衬托不同风格的食物。等百搭的款式完全驾驭之后,再购入一些更有特色的餐具也不迟。

“不用自己的钱体验成功或失败,便无法了解事物的本质”

服饰有四季,菜肴有四季,餐桌也有四季。在餐桌上呈现季节的更迭变化,除了时令的食物之外,餐具也应该应景地使用。尤其

是夏冬两季,一热一冷,人对餐具和菜肴的温度愈发敏感。我曾经试过在冬天的早餐桌上用一只玻璃杯装了几颗草莓,但是看起

来总觉得有点凉嗖嗖的,后来就乖乖地换成了普通的瓷器。玻璃的凉爽通透,更适合夏天。

我喜欢在冬天的时候用锅子盛装食物直接上桌,铸铁锅、日本土锅、中国砂锅、时髦的塔吉锅都很合适。我曾经在酒店用品市场

淘到过一枚黑色的干锅,下面配上固体酒精,冬天摆上桌时就会很安心——今天吃饭不着急,菜不会凉掉。

一口保温性能不错的锅子,特别适合在冬天的时候装上主菜,“装上”这个词似乎不太准确,应该是用它烹饪菜肴之后直接“连锅端

”上桌。这一大锅连汤带水的“紫苏鱼杂烧千页豆腐”,用土锅煮好了端上桌,比起盛入汤碗,感觉更加丰裕和温暖。

当了然了挑选餐具的基本准则后,涉及价格这个问题时,我从来不会劝别人要买或者不要买太过昂贵的餐具。借用我比较喜欢

的一位日本作家堀井和子的话:“不用自己的钱体验成功或失败,便无法了解事物的本质”。买或者不买,买什么样的餐具,就好

像小马过河,自己试试水才知道。

造物-赤木明登?漆“涂物”丰富了生活

轮岛漆,在世人印象中一直是个高级漆器,但赤木明登却希望人们把其作为日常品来使用,反而称之为“涂物”。他在古作中抓住

了美的基因,这种美延续着未来。在赤木先生绿荫环绕的工坊里,我们就漆器带给生活的充实对他进行了采访。

问:为什么会想成为一名漆艺师呢?

答:我在成为编辑之前,曾想从事写文章之类能亲手做出实实在在成果的工作。至于素材,金属、玻璃或陶器,都可以。而和漆

相遇,是很偶然的。另外,在我23岁的时候和角伟三郎先生的漆器相遇,也成了我走上漆艺师之路很大的一个原因。我发现“原来

有人做的东西能如此充满生命力,如此生机盎然而强韧有力”,为了拜访角先生,我来到了轮岛,在与他喝酒聊天的过程中,就这

么决定要成为一名漆艺师了。在此之前我对漆一无所知,也从没见过漆。仅仅是被漆的魅力牵引到了这里。

问:漆 “涂物”魅力究竟是什么?

答:碗的形状是在平安时代确定的。从那时期起人们的生活发生了很大的转变,器具也随之变化。但是,器具的制作方式,形状

以及使用方式却一直没有变,贯穿于日本人最普遍的生活中。日本是以手执器,端到嘴边的饮食文化。在中国和韩国,漆器的使

用已经不常见了,但因为日本有着这么一种触摸的文化,漆器依旧盛行。其实,生漆是一种非常神奇的原料,即有着如玻璃一样

的硬度又不失温润与轻盈。这是有科学根据的,漆膜是分子结构,把水分子聚拢而成。由于人的手和嘴唇很敏感,接触到和自己

所含水分接近的物体时就会感到很舒服。因为漆的这个特点,使用漆“涂物”作为餐具会感到食物很美味,让人心情愉悦。

问:想请教一下赤木先生制作“漆器”的主题是什么?

答:我觉得我值得骄傲的地方,就是没有任何原创。近年来,有个性和新意经常受好评,有人对我说“要重视原创”。所谓原创就

是源头。人们认为手作中能感受到源头这一点很重要。但我却不这么认为。漆器有着一万年的历史。我制作的漆器里有没有我的

源头并不重要,重要的是如何把自古以来就存在的美融进自己的作品中。近年来,人们似乎不再去认真玩味器物中“形”的含义,

“形”这一概念渐渐被淡化了。近代设计的主流着重强调器的功能和用途,而舍弃了器所具有的历史和意义。但器物的本质在于其

精神内在,美感以及带给人的向往。这些特质从未消失。相同形状的器物,仅仅是一点微小的变化,也会使其形状无限变化下去。

所以我一边模仿古作一遍思考着器物形状的意义和由来,并且非常重视表现器物的最佳形态。至于器的颜色,我追求的黑是黑中

有白。我一直在寻找黑色中最美的一种。这个工程,就像探究宇宙中微小的一点那么自由,虽然自由,却也十分混沌,让人恐惧。

而我就在这其中不断摸索着器物的色与形。我认为只有抓住器物的基因,将它的历史与现在联系在一起,才能将漆器的美延续到

未来。

问:这些精美的漆器和物品给生活带来了怎样的价值?

答:提起漆器,通常会联想到一种叫莳绘的绚烂技法,同时漆器也给人以保养起来十分费时的印象,而我所制作的漆器,就是一

般日常使用的“涂物”。为了让它能耐用长达十年,我下了不少功夫。并且,我设法让它在保留传统形状的同时,被摆放在现代家

庭中也能看起来十分优美。如果是过去的日本房屋,阴翳礼赞式的空间适合映衬亮丽的漆器。但对于偏亮堂的现代房屋来说,就

能展现漆本来的魅力。虽然说“一个器具能改变世界”有点夸张,但我觉得一个器具的确能丰富生活,使食物变得更美味。过去,

街道上有各种各样的手艺人根据顾客的需求量身打造出合适的器具。但最近,却已渐渐看不到手艺人的身影。尽管没有强求的必

要,但我认为如果身边有着知道制作者为何人的,能触动心弦的物品,哪怕只有一件,也能使生活会变得丰富起来。

专栏-生活与艺术

赖声川

现在文明里有一个越来越鲜明的分界,把“艺术”与“生活”分开了,当作两件事情。“艺术”是属于一个固定时间、定点发生的事

情,如在美术馆、剧场、音乐厅等空间举办的各种活动。在现代社会的约定俗成之下,人们穿着整齐,算好时间,买好票,来到

这些场所观赏所谓的“艺术”。

这些活动本身其实没什么不好,因为任何人有机会接触到艺术总是一件好事。但是,我们应该想一想,在不同的历史时代,不

同的文明里,事情未必是这样的。举一个例子,在今日巴厘岛我们还能看到生活与艺术融合在一起的感觉:舞蹈不是为了艺术,

甚至都不是为了装饰或美感,它就是生活中为了庆典或习俗所需要的一件事情。巴厘岛人人能歌能舞,几乎所有人手工巧,并不

是为了做出可以在市场上贩卖的工艺品,而是制造生活中生、老、病、死时所需要的一切祭祀道具。在巴厘岛,艺术与生活没有

界线,也没有对立。生活就是艺术,人人都可以是艺术家。于是更有趣的事情发生了:因为人人是艺术家,所以就没有必要有

“艺术家”的称呼,甚至都没有“艺术”这种概念。老百姓在生活中自然地做着我们称为“艺术”的事情,但他们并不认为那有什么特

别,也不需要有特别的名称来称呼它。这是什么样的一个社会?是一个离艺术很近的社会,离自然很近的社会,是人离自己很近

的社会。今日的我们,离这一切都似乎很遥远,于是我们会创造各种不同的领域,发明各种不同的名称,分别许多或许本来不该

被分别的事情。

今日我们会带着一种知识分子的渴望游欧洲,到各大教堂朝圣,学习其建筑、雕塑、绘画、工艺品等的种种风格与美学。事实

上,这些教堂在当时生活中并不是奢侈品,也不是旅游者的观光景点,它们并不是与生活分隔开的场所,而是与日常生活息息相

关的,属于生活的必需品。因为必需,于是有那样的建筑设计,有那样的都市规划,有那样的广场,那样的艺术品存在于教堂的

四周及内部。当时教堂不是一个需要买票进去参观的景点,也不需要带着耳机聆听专家的介绍,它就是生活中人们自然会来到的

地方,属于生活的核心。

如果艺术与生活是紧密联系在一起的,那生活中什么样的题材才是艺术所能采用的?当然,就是生活中的一切。什么是美?这

也要重新检视。记得1983年的12月,我刚从美国加州伯克利大学拿到博士学位回到台湾,已经开始在新成立的艺术学院任教。有

一天中午,我开车到台北东区的“顶好”附近,停了车,在顶好广场吃了一碗路边的面。坐在面摊边,突然之间,不知道是阳光的

角度,或是面摊的位置,还是面锅里的蒸气,一切感官上的气味,让我顿时进入一种特殊的状态。我很难解释那个状态,但是,

抬头一看面摊老板,再转头看到忠孝东路上为数不多的车子,感觉那一刹那的画面完美无缺,一切都在它行进的轨道上。再转头

一看,附近经过的人们都在最完美的节奏中经过我面前,连角落里的一只野狗,也是在一种完美的节奏中划过我的视线。头再回,

向下看我面前的那一碗面,更是感觉到一切的圆满。吃完,上车,开进台北的车阵,很奇妙,我还在那个状态里,甩不掉,也不

想甩掉。看到路上的交通状态,心中不似平日的烦躁、焦急,而是感受到一种原始的完美的韵律,一切都是那么圆满地在我面前

飘过。

后来我听说,在各种不同的心灵修行和神秘学体系中,对这种状态有不同的称呼与说明。对我来说,就是一种特殊的状态,让

我安然地活在宇宙之中,无所谓美丑、好坏、善恶,那一切都属于相对的世界,分别的世界。在那个状态里,甚至时间都不存在。

那不是艺术,那是生活。那个状态持续了一两天,然后就消退了。虽然我后来很少有机会回到那个地方,但是至少我去过,我了

解到它的一种神圣性,又是平凡性,可以说是平凡中的神圣,让我对艺术与生活有一种重要的新体认。之后,我不需要再进美术

馆,也可以看到圆满的美感,甚至都不需要进剧场,就能看到好看的戏,展现在我的四周。

一切就在自然之中展现。生活、艺术,没有分别,也不需要分别。

用户评价

这套《长物01:食器之味》的组合,完全是为我这种对生活细节有追求,但又不太会自己找寻灵感的人量身定做的。我收到货的那一刻,简直是惊喜连连。首先,那个日本进口的若狭涂筷子礼盒,它的包装就非常有质感,打开后,筷子本身那种温润的触感,细腻的纹理,还有那低调而华丽的色彩,都让我觉得这是一件值得珍藏的物品。我一直认为,筷子是东方饮食文化中最具代表性的餐具之一,如果能用一双充满匠心的筷子用餐,哪怕是最家常的菜肴,也会瞬间变得不一样。而tango的帆布袋,我一直都很喜欢他笔下那种治愈人心的画面,这个帆布袋的设计也很简洁大方,平时出去买菜或者随身携带一些小物件,都显得很有品味。更重要的是,黄磊老师的名字出现在这套组合里,这让我对《长物01:食器之味》这本书的内容充满了信心。他总能把生活中的小事讲得生动有趣,而且充满智慧,我相信这本书一定会带给我关于食器方面的新认知,让我懂得如何挑选、使用和欣赏餐具,让我的日常生活增添更多的仪式感和美感。

评分我最近沉迷于探索各种与食物和家居相关的知识,当我看到这套《长物01:食器之味》的时候,就觉得它是我一直在寻找的。尤其是那个日本进口的若狭涂筷子礼盒,光是名字就透着一股子高级感。我之前对日本的漆器工艺有所了解,知道若狭涂是一种非常传统且精美的工艺,每一双筷子都凝聚了匠人的心血。想象一下,在品尝美味佳肴时,能握着这样一双精致的筷子,那份仪式感和对食物的尊重,是何等的美妙。tango的帆布袋也让我眼前一亮,我一直很欣赏tango简洁又充满生活气息的画风,这个帆布袋的设计,一看就是日常生活中都能派上用场又彰显个性的单品。而黄磊老师的参与,更是让我对这本书的内容充满了期待。他总是能从平凡的生活中发现不平凡的意义,并且用一种非常温暖的方式分享出来,我相信《长物01:食器之味》这本书一定能带给我许多关于餐具的独特见解,让我学会如何通过器物来更好地感受食物的味道,提升整体的生活品质。

评分这套《长物01:食器之味》的组合,光是名字就透着一股子精致的生活气息。我拿到手的时候,首先被那个日本进口的若狭涂筷子礼盒吸引住了,包装素雅,打开后,筷子本身温润的光泽和细腻的纹理,让人爱不释手,仿佛能感受到匠人的温度。这不仅仅是一双筷子,更像是一件可以日常使用的艺术品。我一直对日本的传统工艺很感兴趣,特别是那些与饮食文化紧密相连的物件,总觉得它们承载着一种仪式感,让简单的用餐过程也变得格外郑重。搭配上那个帆布袋,上面印着我喜欢的tango的插画,简洁而有设计感,无论是出门买菜还是去咖啡馆,都显得十分有品位。黄磊老师的名字作为背书,更是让人对这本书的内容充满了期待,他总能在生活细节中找到乐趣,并且乐于分享,我相信这本“食器之味”一定也会带给我不一样的感悟,让我重新审视餐桌上的器物,它们不仅仅是承载食物的容器,更是连接我们与食物、与生活、与情感的媒介。这次购买的整体体验非常好,包装严实,物流也很快,收到货的时候心情就像拆礼物一样愉悦,迫不及待地想开始探索这本书和这些精致的器物了。

评分我一直对那些能提升生活幸福感的小物件情有独钟,所以当看到这套《长物01:食器之味》的组合时,立刻就心动了。首先映入眼帘的是那个日本进口的若狭涂筷子礼盒,包装非常精美,拆开后,筷子本身那种温润的手感和细腻的纹理,让我爱不释手。我一直觉得,筷子不仅是用来夹菜的工具,更是连接食物与口舌的桥梁,如果能有一双特别的筷子,用餐的体验也会截然不同。tango的帆布袋也是我非常喜欢的,tango那种轻松愉快的插画风格,总能给生活带来一些小小的乐趣,这个帆布袋的设计也很实用,无论是在家做饭需要出门采购,还是日常通勤,都能派上用场。而黄磊老师的名字,更是让我对这本书的内容充满好奇。他总能在日常生活中挖掘出不一样的精彩,并乐于分享,我相信这本《长物01:食器之味》一定能让我对食器有更深的理解,不仅是关于美学,更是关于如何让食物的味道在合适的器皿中得到升华,从而让我们的每一餐都变得更加有意义和享受。

评分我最近在思考如何提升居家生活的品质,尤其是在“吃”这件事上。以前总是觉得,吃饱就好,对餐具的要求并不高,但自从接触了一些关于生活美学的文章和视频后,才发现原来器物的选择对用餐体验有着如此大的影响。当我在网上看到这套《长物01:食器之味》的组合时,我立刻被它所传达的理念打动了。尤其是那个若狭涂的筷子礼盒,我特意去了解了一下若狭涂,那是一种非常古老的日本漆器工艺,需要经过几十道复杂的工序才能完成,其色彩丰富,图案精美,且非常耐用。想象一下,用这样一双筷子夹起热腾腾的饭菜,那种触感和视觉上的享受,是普通筷子无法比拟的。而tango帆布袋,我一直都很喜欢tango那种温暖而富有童趣的插画风格,把它们融入到日常用品中,总能带来一些小小的惊喜和愉悦。黄磊老师作为主导,他的生活哲学一直让我觉得很接地气,但又不失对品质的追求,相信这本书一定能给我带来很多实用的建议和启发,让我从器物的角度去理解“味道”的真谛,让我的餐桌变得更有温度和故事感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有