具体描述

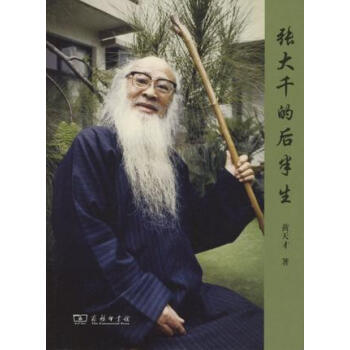

内容简介

本书以张大千进军海外艺坛的艰辛努力及光辉成就为主轴,记述他的艺术活动及重要创作、古书画藏品的聚集和流散;并提到交游亲情及感情生活等等。作者在驻日采访的二十四年间,经常与寄迹海外的张大千结伴出游,谈古论今。以一手翔实生动的记录,书写了大千大师后半生的身影。

目录

自序第一章 张大千的海外游踪

第二章 大千生前身后三知己

第三章 厮守后半生的夫人徐雯波

第四章 张大千生前故后三大展

第五章 张大千的海外财源

第六章 大千珍藏六大国宝名迹的来龙去脉

第七章 张大千与《溪岸图》

第八章 黄山谷书卷遭窃没入侯爷府

第九章 大千捐画秘辛·一段委屈遗事

第十章 张大千、谢稚柳敦煌石窟闹双包

编后记

精彩书摘

《张大千的后半生》:他只能借工作来排遣寂寞,每天从早到晚,不是作画,就是作诗。多年之后,他在台北接受为他作传的谢家孝访问时,曾说:“在大吉岭时期,是我画多、诗多,工作精力最旺盛的阶段,目力当时最佳,绘的也多精细工笔……。”①画得多、画得好,却无处卖画,大千逐渐感到经济压力,他是挥霍惯了的人,没有钱花,对他来说,比什么都难受。他很愁苦,不作画,就作诗,古人所谓诗穷而后工;擅写历史小说的高阳(许晏骈)也曾说:“张大干的诗,以在此穷愁的困境中,做得最好。” 心情不佳,日子难过,一次爬山不慎失足,伤了腿,又遇上糖尿病发作,痛苦不堪。他费尽心思,想突破经济困境,计划到华人众多的泰国曼谷去办展览卖画,还曾经独自去了一趟曼谷,了解当地情况,结果铩羽而归。画展开不成,画也不能卖,更是令他沮丧万分。

这段时问,唯一让他感到高兴的事,是某一天傍晚,徐雯波喜滋滋地告诉他:她怀孕了。大千更为雯波高兴。他觉得,雯波在海外,有了自己的孩子,应该可以弥补她从成都离家时,大干让她抱了黄凝素所生的幼女心沛上车,却未能带走她亲生的幼女心碧和婴儿心健的遗憾了。

到了那年(一九五。年)深秋,大干在印度居住了六个多月,苦多乐少,他不堪再忍受。加之雯波临盆期近,考虑到大吉岭医院设备很差,他遂带着徐雯波、心沛回香港待产。

回到香港,朋友多了,生活马上热闹起来。大干随即忙着筹办画展,大吉岭风光的山水画极获好评,展品全部被人订购,经济困境立马解除了,大干心情也为之一快。

年底,雯波入院生产,大干的第九个儿子——也是最小的儿子出生,取名心印。在热闹忙碌中,日子似乎过得特别快,一转眼,心印满月了,大千又得面对何去何从的问题。

他无意在香港久住,此地环境复杂,华洋杂处,不是理想的安身立命之处。台湾有出入境管制,不便于自由旅行。日本,只能短暂歇脚,不堪长期居留。

看来,未来的去处,还得从长计议。至于他曾住过半年的印度,虽然有一百个不好,但至少还清幽安静,不受干扰,而且,大吉岭距中国近,他可以通过通邮而获知成都家人的信息,也便于和港澳及台湾各地的友人保持联络,相互照应。思前顾后,真是一动不如一静。万般无奈,也只好再回印度大吉岭去吧! 一九五一年暮春,心印三个月大的时候,大干带着家小,离香港,又回到了印度。回到大吉岭,生活环境无大变化,大千依旧每天画画、作诗,过着平淡无聊的日子。

过了三五个月,大干又憋不住了。除了孤寂无聊之外,他更是不甘心这样穷混着虚度自己的大好年华。回想当年十八九岁拜在曾(熙、农髯)、李(瑞清、梅庵)两师门下,学书法,练绘画,夜以继日地刻苦用功三十多年,把中国千余年的一部美术发展史,从清、明上溯元、宋,更进探隋、唐、五代之堂奥,尽心尽力摹临历朝历代的名家杰作,练就了一身“集大成”的卓越功夫,正待纵笔发挥,全力创作,却为局势所迫,来到海外,屈居于印度大吉岭乡野之间,一筹莫展。他当时不过五十二三岁,正是年富力强,创作欲、企图心极端旺盛之际,焉能自囿于此,虚度大好时光?更不能让自己的后半生,平平庸庸地度过。

他决计克服万难,突围脱困,不想再在这些邻近国家或华人地区兜圈子了,索性远走天涯,找到一处完全陌生的新原野,远离尘世烦嚣,避免故土人情的无谓纷扰,让自己享有随意挥洒的自由空间,好好经营自己的后半生,开创出一个足可媲美,甚至超越自己前半生的大好天地来。

有了这一番新构想,静极思动的张大干十分振奋。他忆及在香港时曾听到友人谈起移民中南美洲的计划,当时他未特别注意,如今想来,移民南美也许正是他所企求的“新天地”吧。

他特地独自去了一趟香港,和几位好友切实讨论过一番,并搜集了一些有关中南美各国的资料。回到印度,经过慎重考虑,他选择了南美洲最南端的阿根廷。

计划既定,急性子的张大干恨不得马上就执行。

但如此庞杂远程的大规模行动,必须具备两个不可或缺的条件:一是巨额的经费,一是充足的人力。

在大干看来,经费问题不难解决,他手上那支画笔有如印钞机器,随时可以换成现金备用。而且,必要的时候,还有他从成都带来的“富可敌国’,的中国古书画收藏品,可以脱手应急。

倒是人手问题,让他颇感棘手。想当年对日抗战期间,他远征西陲,到敦煌临摹石窟壁画,在那荒漠石洞中苦修三年,有两位夫人——二夫人黄凝素、三夫人杨宛君轮流随侍陪伴,照应他的生活起居;在工作上更有他的得意门生及子侄帮忙,还雇用了青海喇嘛作为帮手,从未感到人力不足之苦。如今远离故国,寄居海外,身边只有徐雯波一人,带着一个幼女、一个男婴,人手如此单薄,居家生活已经不易,哪里还有能力万里长征,到南半球安家立户!眼前的如此困境,使得在国内习惯于呼风唤雨的张大干,感到一筹莫展。

他原打算在阿根廷那边有了确切回应之后,再回香港去寻访是否有他的门生故旧也已到了港澳,或者在香港设帐收徒,看是否有人愿随同他到南美去拓荒立户。不料,一场天灾,让他提早搬回香港。

原来,那一年(一九五一年)夏天,大吉岭天气异常恶劣,狂风骤雨,来势惊人。七月里的一天午后,突然发生大地震,地动天摇,一块方形桌面一般大的巨石,从山顶砸落下来,坠压在大干住屋的门口。

……

用户评价

我一直觉得,一个人的“后半生”,才是其人生价值最深沉的体现。张大千,这位被誉为“五百年一遇”的艺术巨匠,他的前半生已经足够辉煌,充满了传奇色彩。然而,我更想深入了解的是,在他生命步入成熟期,甚至步入晚年之后,他的人生轨迹和艺术追求又呈现出怎样的变化。是更加沉静内敛,还是更加豪放不羁?他对艺术的理解是否更加深刻,对生活的感悟是否更加通透?我希望这本书能够为我揭示这些,不仅仅是关于他的作品,更是关于他作为一个人的心路历程。那些岁月的沉淀,那些经历的风雨,一定在他的内心留下了深刻的烙印,并且这些烙印,定然会以某种形式,反映在他的艺术创作之中。我对他的“后半生”充满了浓厚的兴趣,渴望从中读出更多关于人生与艺术的智慧。

评分在我的认知里,张大千是一个充满传奇色彩的人物,他的艺术成就斐然,更有着跌宕起伏的人生经历。我了解他从少年成名,到遍访名师,再到游历世界,所到之处无不引起轰动。但很多时候,我们看到的只是他艺术舞台上的光鲜亮丽,或者是一些坊间流传的趣闻轶事。我真正好奇的是,在他步入人生的中老年之后,当繁华落尽,当名声达到顶峰,他又是如何看待自己,看待艺术,看待这个世界?艺术家的灵感往往与人生阅历息息相关,而“后半生”往往是人生经验最为丰富的阶段。我想象着,那段时光里的他,一定有着更为深沉的思考,更为成熟的感悟。这本书,如果能触及到他晚年的心境,他对于艺术的理解是否有所变化,他是否有过对过往的某种反思,亦或是对未来艺术走向的某种期许,这些都是我非常期待的内容。

评分一直以来,张大千的名字在我脑海中都仿佛是一个遥不可及的传奇,他的泼墨写意,他的工笔仕女,都给我留下了深刻的印象。读过不少关于他艺术生涯的书籍,了解了他的早期经历,他的拜师学艺,他如何师法古人又如何自成一家。但总觉得,那些作品中的灵动与不羁,背后一定有着更深邃的故事,有他不为人知的挣扎与热爱。我渴望能更深入地去理解,这位在画坛上光芒万丈的艺术家,在褪去“少年得志”的青涩,走过风雨飘摇的岁月后,他的内心世界是如何继续燃烧,又是如何将生命的厚重感与艺术的淬炼融为一体的。那些流传下来的墨迹,不仅仅是技法的展示,更是他灵魂的刻画,而我深信,一个人的“后半生”,往往才是其人生最真实、最动人的篇章,是智慧与阅历沉淀后的精华所在。所以,我对这本书充满了期待,希望它能带领我走进张大千更为成熟、也更为复杂的艺术与人生旅程。

评分张大千这位名字,对我来说,一直都带着一种光环,一种对艺术无限的崇敬。我读过不少关于他的传记,了解了他的早年经历,他的学艺过程,他的艺术风格演变。但是,总觉得在他辉煌的艺术生涯中,那些关于他“后半生”的叙述,似乎总是带着一丝朦胧,一丝意犹未尽。我渴望能够更深入地了解,当他经历了人生中的种种起伏,当他积累了丰富的阅历,他的艺术创作又会呈现出怎样的面貌?是更加的炉火纯青,还是在技法之外,多了更深沉的思考与感悟?我想象着,那段岁月里的他,一定对艺术有了更独到的见解,对人生也有了更深刻的体悟。这本书,如果能带我走进他晚年的艺术世界,感受他生命中的沉淀与升华,这将是一次非常宝贵的精神之旅。

评分每次翻阅画册,看到张大千晚年的作品,总会有一种莫名的震撼。那些泼墨淋漓的山水,浓烈奔放的色彩,仿佛是将积攒了一生的情感与对自然的敬畏,一次性倾泻而出。我想象着,在那个岁月的沉淀下,他的笔触背后,必定承载了多少人间烟火,多少悲欢离合。我曾读过一些零散的记载,提到他在海外漂泊的艰辛,提到他对故土的思念,但这些都只是碎片,不足以构建起一个完整的内心图景。我希望通过阅读,能够窥见他晚年创作的源泉,理解他在艺术上的不断探索与突破,尤其是那些在风格上更加大胆、更具实验性的作品,是如何孕育而生的。艺术的生命力,往往体现在艺术家不断挑战自我的过程中,而张大千的“后半生”,无疑是艺术生命力最强劲的绽放期之一。我对这本书充满了好奇,想要知道在他生命的后半程,究竟经历了怎样的心路历程,又从中汲取了怎样的艺术养分。

评分好书好书好书,重要的事情说三遍!

评分很好,

评分好书好书好书,重要的事情说三遍!

评分制作精良,内容详细,资料真实,值得一读!

评分好看 正版。

评分制作精良,内容详细,资料真实,值得一读!

评分很好,

评分制作精良,内容详细,资料真实,值得一读!

评分制作精良,内容详细,资料真实,值得一读!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有