具体描述

内容简介

宋克(1327—1387),明代书家。字仲温,号南宫生。长洲(今江苏苏州)人。深得“钟王”之法,遒劲清雅。尤善以《急就章》笔意入行草,故能入妙。宋克章草能正入奇出,他将“章草味”拓展至大草、狂草书中,气势雄强而古意盎然,一洗宋后草书浮弱之风。本册所选其《急就章》《草书唐宋歌行卷》《真草书谱残卷》皆为其代表作。内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的学术价值也同样不容小觑,对于那些致力于研究宋代书风变迁的学者来说,它无疑是一份重要的参考资料。我注意到,书中对宋克与同时代几位重要书家的互动关系进行了梳理,尤其是在“尚意”与“尚法”的拉扯中,宋克的定位究竟是偏向哪一方。书中引用了多处宋人的批语,甚至包括一些敌对书家的侧面评价,使得对宋克的形象塑造更为立体和真实。它不仅仅是一本字帖,更像是一份档案,详尽地记录了这位艺术家在历史长河中的位置和影响力。我特别欣赏它在引用文献时的严谨性,每一处考证的结论都有据可查,这极大地增强了本书的可信度。阅读过程中,我感觉自己就像是跟随一位经验丰富的策展人,在历史的画廊中,细致入微地品鉴一件件跨越时空的艺术珍品,从中汲取到的不仅是笔墨的技巧,更是对那个时代文人精神世界的深刻共鸣。

评分作为一个业余的书法爱好者,我最大的困扰常常是,光是临摹还不够,如何才能将古人的精髓融入自己的创作,形成自己的“味道”?这本书的最后几章,恰恰解决了这个世纪难题。它详细收录了宋克晚年的一些“应酬书札”,这些作品虽然在艺术成就上或许不如那些精装的尺牍,但它们最大的价值在于展现了一个书法家在日常生活中如何自然地运用自己的笔法。书里有一篇长篇的“用笔心法刍议”,虽然是后人根据其书信推断和总结的,但逻辑清晰地梳理了宋克如何处理“急就章”时的笔墨关系。我发现,很多时候我们追求的“险绝”,其实是建立在极其扎实的“平稳”基础之上的。书中对宋克在长篇大论中如何控制气息的连贯性,以及如何在字形变化中保持整体章法的平衡,进行了极为细致的剖析,这些都是教科书里鲜有提及的“实战经验”。

评分这本书的编排逻辑非常具有启发性,它巧妙地避开了传统碑帖集那种堆砌式的展示,而是采用了“主题式”的章节划分。比如,其中一章专门探讨了宋克在不同材质载体上的表现差异——在熟宣上的沉稳,与在略带粗糙的信笺上的飞扬,这两种状态下的笔法侧重是截然不同的。我发现自己过去只专注于模仿他行书的连带感,而忽略了他在楷书创作中那种“寓方于圆”的内敛气质。书中有一段对宋克楷书的评论尤其触动我:“其楷书不求森严法度,而以行书之气运笔,故不板滞而多姿态。”读完这段话,再去看他那些看似随意却处处是法度的楷书作品,豁然开朗。这本书不光是给我提供了一堆可以抄写的字,更重要的是,它提供了一种看待和理解宋代文人书法的全新视角和方法论,是真正的“授人以渔”。

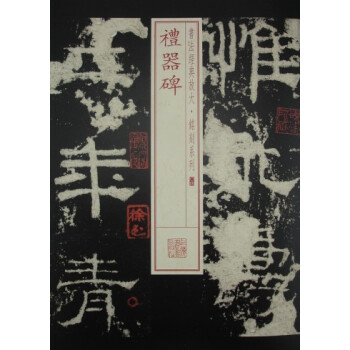

评分这本厚重的《中国碑帖名品》系列,这次聚焦到了宋代书坛的一颗璀璨新星——宋克。我原以为它会是一本循规蹈矩的碑帖影印集,但翻开后才发现,它更像是一部深入人心的书法人物志兼创作指南。开篇的绪论部分,作者并未急于展示字帖,而是花了大量篇幅考据了宋克所处的时代背景,详述了南宋末年社会动荡对文人审美情趣的影响,以及他师从哪些前人,如何吸收了米芾、赵孟頫等大家的神韵,最终形成自己那种“瘦劲多姿,骨力内含”的独特风格。书中对一些关键拓本的流传脉络进行了细致的梳理,甚至对比了不同时期的拓片在细节上的微小差异,这对于我们这些痴迷于考据的爱好者来说,简直是如获至宝。更令人称道的是,书中收录的不仅仅是那些广为人知的《研山铭》或《蜀素帖》的影印本,还包括了大量相对罕见的题跋和尺牍,每一个墨迹都配有专业的研究人员对手法的精细分析,比如对“提按顿挫”在特定笔画中的应用,讲解得极其到位,让我对宋克的“筋骨”有了更深一层的理解,不再是走马观花地临摹表面形态。

评分拿到这本《宋克书法名品》时,我首先被它的装帧和印刷质量所震撼。要知道,古代碑帖的影印工作,稍微有一点瑕疵都会影响到学习者的判断,但这本书的呈现,简直达到了博物馆级的标准。墨色的浓淡、纸张的纹理,甚至能依稀感受到几百年前的笔触在宣纸上留下的那种呼吸感。我特地对照了自己收藏的一本早期拓本,书中收录的这几件核心作品的清晰度,完全能捕捉到宋克行笔时那种收放自如的节奏感。尤其是一些细节,比如中锋行笔时那种内敛的“润”,和侧锋扫出时的那种“涩”,在高清的图像下无所遁形。我试着模仿了几次他那种斜势取妍的结构,效果立竿见影,这得益于书中附带的“精细局部放大图”。它不是简单地把字放大,而是用现代的制图技术,标注了起笔、行笔、收笔的精确方向和力度变化,这比单纯对着原帖死磕要高效得多,对于提高临摹的准确性和神韵把握,起到了决定性的作用。

评分正版图书,物有所值

评分京东正品,物流迅速,值得信赖

评分非常好,很满意,相信京东

评分习惯性好评,习惯性好评。

评分有损伤

评分没说的,直接给五星吧。代书友下的单。或问歌曲所起,曰:天地始分,而人生焉,人莫不有心,此歌曲所以起也。《舜典》曰:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”《诗》序曰:“在心为志,发言为诗,情动于中,而形于言。言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之足之蹈之。”《乐记》曰:“诗言其志,歌咏其声,舞动其容,三者本于心,然後乐器从之。”故有心则有诗,有诗则有歌,有歌则有声律,有声律则有乐歌。永言即诗也,非于诗外求歌也。今先定音节,乃制词从之,倒置甚矣。而士大夫又分诗与乐府作两科。古诗或名曰乐府,谓诗之可歌也。故乐府中有歌有谣,有吟有引,有行有曲。今人于古乐府,特指为诗之流,而以词就音,始名乐府,非古也。舜命夔教胄子,诗歌声律,率有次第。又语禹曰:“予欲闻六律、五声、八音,在治忽,以出纳五言。”其君臣赓歌《九功》、《南风》、《卿云》之歌,必声律随具。古者采诗,命太师为乐章,祭祀、宴射、乡饮皆用之。故曰正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。诗至于动天地,感鬼神,移风俗,何也。正谓播诸乐歌,有此效耳。然中世亦有因弦金石,造歌以被之,若汉文帝使慎夫人鼓瑟,自倚瑟而歌。汉魏作三调歌辞,终非古法。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分物流很快,服务很好,书也不错!

评分不可多得的好字帖 不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有