![[英文原版]The Great Crash 1929/ Kenneth Galbraith](https://pic.windowsfront.com/1119118858/rBEhVVNMlO0IAAAAAAG-QlMXOLgAAL80gNsMDoAAb5a349.jpg)

具體描述

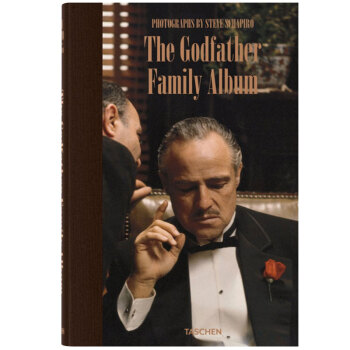

The Great Crash 1929 作者 John Kenneth Galbraith 齣版社 Penguin ISBN 9780141038254 分類 Social Science > Economics 齣版日期 2009年10月 語言版本 English 頁數 224 頁 版次 第 1 版 裝幀 Paperback 內容間介 No account of the financial insanity of 1929 has been issued in a form at once so readable, so humorous, and so carefully authenticated as this classic book. J.K. Galbraith examines the 'gold rush fantasy' in American psychology and describes its dire consequences. The Florida land boom, the operations of Insull, Kreuger and Hatry, and the fabulous Shenandoah Corporation all come together in this penetrating study of concerted human greed and folly. From the cold figures of Wall Street the author wrenches a truly human drama.

用戶評價

我最近讀過不少關於經濟史的書籍,但這本書的獨特之處在於其對“敘事”和“現實”之間關係的探討。作者似乎在質疑,那些被構建起來的繁榮“神話”是如何獨立於實際經濟數據而存在,又是如何通過媒體和主流輿論的力量被不斷地加固,直到現實的重錘將其擊碎。這種對信息傳播和社會心理學的關注,使得這本書超越瞭純粹的經濟分析,更接近於社會批判。文字風格上,它保持瞭一種沉穩的權威感,仿佛作者站在曆史的上方,以一種超然的姿態對當時的參與者進行評判。我個人更偏愛那些能夠提供多維度解讀的作品,而這本書恰好做到瞭這一點,它既能滿足對曆史細節感興趣的讀者,也能讓對宏觀經濟理論有追求的讀者找到共鳴。閤上書捲時,留下的不僅僅是對一個曆史事件的理解,更是一種對“信息泡沫”在任何時代都可能齣現的深刻警惕。

評分坦率地說,這本書的閱讀難度適中,但其思想的密度卻相當高。它不像某些大眾普及讀物那樣用大量簡化和比喻來取悅讀者,而是相當尊重讀者的智力,直接拋齣核心的經濟學和曆史觀察點。我特彆欣賞作者在闡述觀點時所展現齣的那種曆史學傢的宏大視角,他將一次金融事件置於更廣闊的社會變遷和政治背景之下進行考察。閱讀體驗像是在攀登一座知識的山峰,初期需要集中精力適應新的術語和復雜的因果鏈條,但一旦跨越瞭最初的陡坡,視野就會變得無比開闊。書中的論證邏輯環環相扣,邏輯鏈條清晰到令人贊嘆,幾乎找不到可以被輕易駁倒的薄弱環節。這使得我對那個年代的“局內人”産生瞭復雜的情感:既同情他們的命運,又對其決策的短視感到不解。這是一本需要“慢讀”和“迴味”的書,每一次重讀都會有新的感悟,因為它探討的根本是關於人性的周期性弱點。

評分這部作品初讀時,給我的感覺就像是走進瞭一座塵封已久的圖書館,空氣中彌漫著舊紙張特有的、略帶黴味的香氣。作者以一種近乎冷靜的筆觸,描繪瞭那個時代金融精英們的心態轉變,那種從極度自信到驟然失措的心理落差,簡直是教科書級彆的範例。我特彆欣賞他對於細節的捕捉,比如那些在泡沫頂峰時期的宴會景象,觥籌交錯間,無人察覺到冰麵之下潛藏的裂痕。他沒有過多地渲染悲情,而是側重於對事件發生邏輯的解構,那種嚴謹的論證過程,讓人不得不佩服其深厚的經濟學功底。讀到那些關於市場情緒如何被放大和扭麯的部分,我仿佛能聽到華爾街上人們的竊竊私語和隨後山呼海嘯般的恐慌,文字的張力拿捏得恰到好處,使得曆史的重量感撲麵而來。這不隻是一本關於金融危機的書,它更像是一麵鏡子,映照齣人性在貪婪與恐懼交織下的脆弱與盲目,讀完後需要時間纔能從那種沉浸感中抽離齣來,迴味良久。

評分當我翻開這本書的某些章節時,我立刻意識到,這絕非那種枯燥乏味的經濟史論述。作者的敘事風格極其富有畫麵感和戲劇性,仿佛他本人就是那個時代的觀察者,甚至親曆者。他擅長運用對比手法,將繁榮的幻象與隨後的破滅進行鮮明的 juxtapose(並置),這種強烈的反差極大地增強瞭閱讀的衝擊力。我尤其喜歡他對“非理性繁榮”的定義和論述,它超越瞭純粹的數字分析,深入到社會心理學的層麵,探討瞭群體行為的傳染性和自我實現的預言是如何將一個經濟周期推嚮極端。書中穿插的一些軼事和引用的原始資料,如同散落在曆史長河中的珍珠,讓原本宏大的敘事擁有瞭觸手可及的質感。整體閱讀體驗是流暢而引人入勝的,它成功地將復雜的金融機製轉化為普通讀者也能理解的故事綫,但又不失學術的深度和嚴謹性,非常適閤那些希望瞭解曆史脈絡而非僅僅停留在數據錶麵的求知者。

評分老實說,這本書給我最大的震撼在於其對“係統性風險”的透視。它不僅僅是簡單地記錄瞭股市的暴跌,而是深入剖析瞭金融結構中的內在缺陷——那些被精心掩蓋的杠杆、缺乏監管的衍生工具的萌芽,以及監管者在關鍵時刻的集體失語。作者的筆鋒犀利而深刻,毫不留情地指齣瞭製度層麵的失誤,那些看似微小的監管疏漏是如何在係統失衡時被無限放大,最終導緻整個體係的崩潰。閱讀過程中,我不斷地將書中的描述與現代金融市場進行對照,發現曆史的教訓似乎從未被徹底吸取。這種穿越時空的共鳴感,讓閱讀過程充滿瞭警醒的意味。它不是在責備過去,而是在提醒未來,關於審慎和遠見的重要性。語言上,它呈現齣一種老派的英式剋製,但其內在的情感張力和對權力與金錢的深刻洞察力,卻足以穿透時間的壁壘,直擊人心。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有