具体描述

内容简介

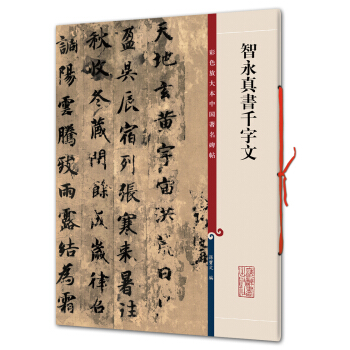

文征明书法初师李应祯,并受到沈周、吴宽的影响。而后从宋元上追晋唐。次子文嘉曾分析其书法『始亦规摹宋元之撰。既悟笔意,遂悉弃去,专法晋唐』。其隶书得力于《受禅》,篆书则继承李阳冰而又有所发展;草书师法怀素、黄庭坚;行书则融合苏东坡、黄庭坚、米元章于一体,又融入智永、赵孟俯笔意。其中最为擅长的当属小楷,有『名动海内』之誉。其小楷师法钟繇、二王,温润秀劲,法度谨严而意态生动,精整典雅。被认为『温纯精绝,虞、褚以下弗论也』。文征明直至年近九十还能做蝇头小楷,功力之深可见一斑。中年以后,文征明已是各体兼善,王世贞云:『(征明)书法无所不规,仿欧阳率更、眉山、豫章、海岳,抵掌睥睨,而小楷尤精绝,在山阴父子间。八分入钟太傅室,韩、李而下,所不论也。』『篆书斤斤阳冰门风,而皆有小法,可宝也。』可见其书法的涉猎之广与水平之高。《西泠印社精选历代碑帖:文徵明草书千字文》所选《草书千字文》,用笔精到而萧散流畅,又不失草书之磅薄,是其传世中的优秀作品。

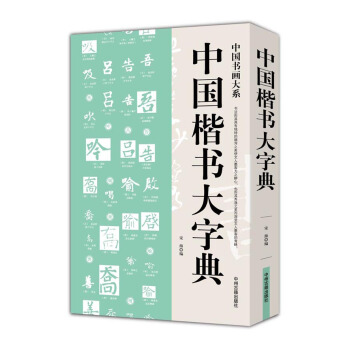

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的价值,不仅仅在于其作为临摹范本的功能。更深层次地讲,它提供了一种审美教育的范本。在如今这个信息爆炸、节奏极快的时代,我们很少有时间去沉下心来欣赏这种需要时间去品味的艺术。这本书就像是一剂强心针,提醒着我慢下来的重要性。每一次翻阅,都能发现之前未曾注意到的笔锋细节,那份沉淀在纸张上的古朴气息,总能有效地帮我过滤掉外界的喧嚣。它让我开始重新审视自己对待“传统”的态度,认识到尊重和传承不仅仅是口号,更应该落实到对这些珍贵文化遗产的细致保护和学习之中。

评分说实话,刚拿到手的时候,我还有点担心内容会不会过于晦涩难懂,毕竟涉及的都是传统经典。但阅读下来,发现它的编排逻辑非常清晰,即便是对于初学者,也显得友好了许多。它不是简单地将字帖堆砌在一起,而是似乎经过了深思熟虑的编排序列,每组字帖的选择都很有目的性。那些经典的结构和章法,在反复的对比阅读中,逐渐在我脑海中形成了某种清晰的印象。这种潜移默化的学习过程,比死记硬背要有效得多。这本书让我体会到,真正的艺术经典,即便是经过现代的印刷技术再现,其内在的生命力依然旺盛,足以跨越时空与今人共鸣。

评分这本书的选材角度非常独到,它似乎不仅仅聚焦于某一位名家的技法展示,而是试图构建一个更宏大的审美图景。阅读过程中,我注意到不同篇章之间的风格过渡是如此自然流畅,仿佛在进行一场跨越时空的对话。每一页的呈现都充满了节奏感,有时候是激昂澎湃,有时候又是沉静内敛,这种情绪的起伏变化,极大地丰富了阅读体验。它巧妙地避开了枯燥的理论说教,而是用最直观的视觉冲击力来引导读者进入书法的精神世界。对于我这样的普通爱好者来说,这本书提供了一个绝佳的入门途径,它不需要太多的专业知识背景,就能让人领略到书法艺术的魅力所在。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种传统与现代交织的韵味,拿在手里沉甸甸的,很有分量感。内页的纸张选择也颇为讲究,那种微微泛黄的质感,仿佛能让人感受到时光的流淌。我特别欣赏它在排版上的用心,每一页的留白都恰到好处,既保证了阅读的舒适度,又凸显了主体内容的艺术性。特别是那些拓印的细节处理,即便是最细微的笔触和墨痕,都能清晰地呈现出来,让人仿佛能触摸到古人的笔意。这种对细节的极致追求,无疑提升了整本书的收藏价值。它不仅仅是一本供人临摹的书籍,更像是一件精心制作的艺术品,摆在书架上本身就是一种享受。

评分初翻开这本书,首先感受到的是一种扑面而来的历史厚重感。那种行云流水、一气呵成的气势,隔着纸张都能让人感受到书写者当时的心境和功力。每一笔、每一画都充满了力量与韵律,绝非刻意雕琢可以达到。我尝试着去揣摩那些转折和提按,但很快就被那种自然天成的美感所折服。虽然我并非科班出身,对书法理论研究不深,但光是看着这些精妙的字形,内心就感到一种莫名的宁静与满足。它让我有机会去近距离接触那些流传千古的墨迹,体会到传统艺术中那种“法度森严而不拘泥”的境界,让人在敬畏之余,又油然而生一股想要动笔尝试的冲动。

评分内容不错,值得学习。。。

评分我一直喜欢的明四家文老师的草书作品,印刷质量不错,作为欣赏阅览挺好的。京东读书节期间购买的,性价比还是可高的!

评分》,差不多是一定的手续。”(唐兰《古文字学导论》增订本,165至166页,齐鲁书社

评分文徵明的书画造诣极为全面,诗、文、书、画无一不精,人称是“四绝”的全才。与沈周共创“吴派”,与沈周、唐伯虎、仇英合称“明四家”(“吴门四家”)。诗宗白居易、苏轼,文受业于吴宽,学书于李应祯,学画于沈周。在诗文上,与祝允明、唐寅、徐祯卿 并称“吴中四才子[2] ”。在画史上与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四家”。

评分《西泠印社精选历代碑帖:文徵明草书千字文》所选《草书千字文》,用笔精到而萧散流畅,又不失草书之磅薄,是其传世中的优秀作品。 文征明书法初师李应祯,并受到沈周、吴宽的影响。而后从宋元上追晋唐。次子文嘉曾分析其书法『始亦规摹宋元之撰。既悟笔意,遂悉弃去,专法晋唐』。其隶书得力于《受禅》,篆书则继承李阳冰而又有所发展;草书师法怀素、黄庭坚;行书则融合苏东坡、黄庭坚、米元章于一体,又融入智永、赵孟俯笔意。其中最为擅长的当属小楷,有『名动海内』之誉。其小楷师法钟繇、二王,温润秀劲,法度谨严而意态生动,精整典雅。被认为『温纯精绝,虞、褚以下弗论也』。文征明直至年近九十还能做蝇头小楷,功力之深可见一斑。中年以后,文征明已是各体兼善,王世贞云:『(征明)书法无所不规,仿欧阳率更、眉山、豫章、海岳,抵掌睥睨,而小楷尤精绝,在山阴父子间。八分入钟太傅室,韩、李而下,所不论也。』『篆书斤斤阳冰门风,而皆有小法,可宝也。』可见其书法的涉猎之广与水平之高。

评分还不错,质量比较满意。

评分文征明书法初师李应祯,并受到沈周、吴宽的影响。而后从宋元上追晋唐。次子文嘉曾分析其书法『始亦规摹宋元之撰。既悟笔意,遂悉弃去,专法晋唐』。其隶书得力于《受禅》,篆书则继承李阳冰而又有所发展;草书师法怀素、黄庭坚;行书则融合苏东坡、黄庭坚、米元章于一体,又融入智永、赵孟俯笔意。其中最为擅长的当属小楷,有『名动海内』之誉。其小楷师法钟繇、二王,温润秀劲,法度谨严而意态生动,精整典雅。被认为『温纯精绝,虞、褚以下弗论也』。文征明直至年近九十还能做蝇头小楷,功力之深可见一斑。中年以后,文征明已是各体兼善,王世贞云:『(征明)书法无所不规,仿欧阳率更、眉山、豫章、海岳,抵掌睥睨,而小楷尤精绝,在山阴父子间。八分入钟太傅室,韩、李而下,所不论也。』『篆书斤斤阳冰门风,而皆有小法,可宝也。』可见其书法的涉猎之广与水平之高。

评分是我想要的书,物美价廉

评分闲来练练,找找文人墨客的感觉

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有