具体描述

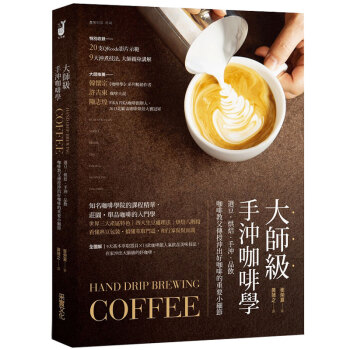

咖啡學院教父的課程精華版,在家就能速成的咖啡師訓練。

世界三大產區特色、四大生豆處理法和烘焙八階段,教你看懂熟豆包裝說明

搞懂萃取門道,和能與行家侃侃而談咖啡經。

9大基本萃取器具╳13款咖啡館人氣飲品美味技法,在家沖出大師級的好咖啡

特別收錄:20支大師示範影片QRcode。

買了昂貴的莊園豆,為何沖不出精品咖啡的質感?

濾杯、法壓、Chemex,不同工具萃取,味道差在哪?

濾杯的形狀和濾孔數,會怎樣影響風味?

生豆用日曬法、水洗法,喝起來有何不同?該選哪種?

選豆.烘焙.手沖.品飲,一杯好咖啡,來自到位的小細節,

咖啡學院教父傳授,成為優秀咖啡師的種種關鍵訣竅。

◎擁抱第三波咖啡浪潮,和咖啡大師學選豆.萃取.鑑賞的入門訣竅

當咖啡浪潮演進至今,單品和莊園咖啡成為這一波的主流,你一定要知道:產區、莊園、海拔、氣候、土壤、水質、處理方式和烘焙,都是影響一支咖啡風味的重要元素。

◎學風土——掌握產區特色,分辨風味差異

想喝酸味明亮的咖啡,要選哥倫比亞或衣索比亞耶加雪夫?

中南美洲、非洲、亞洲不同產區,到底哪種適合我的口味?

產區相同,各莊園豆還是會有差異?

◎學賞味——搞懂生豆處理法與烘焙,對口感的影響

日曬法的豆子會回甘、水洗法的豆子則有花果香?

半水洗法和半日曬法,味道又偏向哪一種?

烘豆除了淺焙、中焙、深焙,其實共有八個階段?

法式和義式烘焙都是深焙,差別在哪?

購買生豆自家烘焙,有沒有zui好的配方比例?

◎學萃取——駕馭沖煮器具、份量、水溫、時間的完美精準度

Melitta、Kalita、KONO、HARIO,該選哪一種?為什麼?

濾杯的溝紋、濾孔數會如何影響口感?

一次注滿水和分次注水效果差在哪?

法蘭絨濾布也有分正反面,該用哪一面萃取、味道zui好?

同樣濾泡式萃取,不同廠牌濾杯,水溫會有不同?

zui常見的濾杯、虹吸壺、摩卡壺……等九種萃取器具,分別有哪些關鍵技巧?

【精選收錄】

(1)20支示範影片,練習沖煮步驟之間到位的小細節。

(2)全球11大咖啡名豆清單,速查風土和味道。

(3)3大產區特色表,了解精品豆口感的diyi步。

(4)9種萃取工具介紹,清晰步驟圖解,輕鬆學基本技法。

(5)6種濾杯特色.用法比較,揭開影響咖啡複雜度的科學原理。

(6)12種咖啡店人氣飲品,學會業界標準製作順序和比例。

【本書特色】

特別專欄收錄不失敗的配豆原則,並教你在家就能烘焙生豆和不用花錢的冰滴咖啡器材製作!

分解步驟詳盡清楚:手法、技巧、順序、器材零件,達人不藏私,全彩照片步驟大公開。

台灣版dujia!全台冠軍級自家烘焙咖啡館簡介,品嘗大師們的獨特美味祕訣

目錄

【前言】 用一杯熱咖啡,傳達幸福的香味

【WARMING UP】 咖啡師培訓專家的精選課程

【LESSON 1】 咖啡品飲史——咖啡的歷史與知識

1 咖啡的魅力

2 咖啡的誕生

3 韓國咖啡的演變史

.專欄1:韓國的咖啡品牌一覽

4 咖啡與健康

5 世界各國咖啡的特色

.專欄 2:不同國家的咖啡生產與消費比率

【LESSON 2】認識咖啡豆——掌握咖啡的風味基調

1 關於生豆

2 認識原豆

3 認識咖啡的品種

4 十一種知名咖啡的風味特徵

.專欄 3:dujia的綜合豆美味配方

5 讓咖啡美味加分的副原料

6 決定咖啡味道的烘焙

.專欄 4:自家烘焙

【LESSON 3】萃取實作——不同的萃取工具,味道也會不同

1 手沖

?法蘭絨濾布過濾

?濾紙過濾

Melitta濾杯 / Kalita濾杯 / Kono濾杯 / Hario濾杯

Clever聰明濾杯 / Chemex咖啡濾壺

2 土耳其銅壺

3 法式濾壓壺

4 虹吸壺

5 摩卡壺

6 冰滴咖啡壺

7 膠囊咖啡機

8 美式咖啡機

9 義式咖啡機

.專欄5:在家享用冰滴咖啡

【LESSON 4】咖啡食譜——經典的人氣咖啡飲品

1 美式咖啡

2 濃縮瑪奇朵

3 咖啡拿鐵

4 卡布奇諾

5 咖啡摩卡

6 焦糖瑪奇朵

7 阿法奇朵

8 冰美式咖啡

9 冰咖啡拿鐵

10 冰卡布奇諾

11 冰咖啡摩卡

12 摩卡奇諾

.專欄6:特殊風味的柳橙拿鐵

【LESSON 5】拿鐵藝術——基本款咖啡拉花、立體造型

1 雲朵卡布奇諾

2立體貓咪造型拉花

3 巧克力花朵

4基本款愛心型拉花

5基本款Rosetta葉片拉花

.專欄6:特製拿鐵食譜

【附錄】享受手沖咖啡

1嚴選職人級自家烘焙咖啡名店

2 購買生豆和單品咖啡

3 咖啡師培訓課程與單位

4 咖啡創業重點提示

內文試閱

◎咖啡品飲史——咖啡的歷史與知識

.咖啡的語源

「咖啡」,是咖啡樹結果之後,將果肉去除,只留下生豆(種子),並經過一定時間的炒豆烘焙過程製成熟豆,再將熟豆磨碎,加水萃取出咖啡成分飲用的飲料。

根據「Omar 傳說」的內容,在咖啡果實於全世界普及之前,阿拉伯人早已將這種飲料命名為「Qahwa」。之後,因其特有的興奮作用,就以阿拉伯語中有「力量」之意,同時也是咖啡起源地衣索比亞的「Kaffa」來稱呼它。之後再傳到英國,就演變成「Coffee」這個名字。

.咖啡的傳播

衣索比亞原產地的咖啡樹,zui早是先傳到衣索比亞的鄰國葉門。以紅海相隔的衣索比亞與葉門,兩國之間只須靠小船就能輕鬆的往來,也因此流傳了不少的說法。其中zui有說服力的一種,是西元五百年左右,衣索比亞與葉門發生戰爭,當時衣索比亞的軍人將咖啡果實作為軍糧,在葉門的土地上戰敗後,撤退時就將軍糧留在當地。葉門人便把這些咖啡果實拿來種植,就開始了咖啡樹的栽種。由於衣索比亞是咖啡原產地,在當地就像野生的一般,和栽種方式相比,咖啡樹不但隨處可見,咖啡果實的收穫量也較多;不過,葉門不止種植咖啡樹,也一邊學習栽培的技術,將生產的咖啡從葉門的「摩卡」港輸出至歐洲,之後中東及衣索比亞的地區的咖啡都被稱為「摩卡咖啡」。

根據記載,飲用咖啡的起源就是在阿拉伯半島南端葉門的亞丁,人們為了治療疾病使用咖啡果實,因而流傳開來,之後就以亞丁為中心迅速地傳遞出去;十五世紀末期,傳播至伊斯蘭教的聖地麥加(Mecca),再透過麥加傳到歐洲東南部、非洲、西班牙、印度等地。十五世紀從埃及、印度和敘利亞開始,到十七世紀時,已經廣泛擴散至土耳其到羅馬帝國。到了十八世紀發現新大陸之後,咖啡也隨著傳到歐洲。

「咖啡屋」(Coffee House)是讓咖啡廣受人們喜愛的重要角色,也就是現在咖啡專賣店。西元一五○○年左右,君士坦丁堡開設了diyi家咖啡屋,因為華麗並充滿異國風情,吸引了許多觀光客來此品嘗咖啡,並開始將咖啡帶到自己的國家。

一六六四年,法國的路易十四世首次喝了咖啡之後,每年都要輸入王室專用的咖啡。而英國則是一位名叫雅各布(Jacob)的人,於一六五○年的牛津開設咖啡屋,此後到十七世紀末,倫敦已經有超過兩千家的咖啡屋。不過,咖啡正式傳入歐洲,則是透過戰爭才開始的,因為應戰的土耳其戰士們的必需品就是咖啡。由於咖啡有振奮精神的效果,拿破侖在戰場上也會飲用。

一六九一年,美國diyi家咖啡屋在波士頓開始營業,到了十八世紀初,波士頓以有著世界zui大、zui豪華的咖啡屋,迎來其全盛時期。一六九六年,紐約開了diyi家咖啡屋,一七三○年甚至還建立了一間扮演貿易中心角色的咖啡屋。再加上美國獨立戰爭爆發,「波士頓傾茶事件」(Boston Tea Party)之後,咖啡變得更加普及化。

亞洲國家中,日本是zui早接觸咖啡文化的國家,一八七八年開始出現咖啡專賣店的概念;一八八八年,日本diyi間咖啡館在東京開設(開設者是鄭成功弟弟的後代子孫)。

◎認識咖啡豆——掌握咖啡的風味基調

.關於生豆:產地和加工,決定生豆的基本風味

我們zui常見到的是已經烘焙完成,等待研磨萃取的咖啡豆,但對「生豆」這個名詞仍有些陌生。生豆就是指咖啡豆還沒炒成深褐色之前的狀態。烘焙過的咖啡豆雖然常見,但很少有人親自看過咖啡樹果實中的種子,也就是生豆。或許就算看到了生豆,也未必猜得出來這就是咖啡的原料吧。其實不是只有我們不知道,即使在咖啡生產國,還是有運輸工人或海關人員以為只是一般的豆子。可能是因為生豆又稱為Green Bean,包含了Bean(豆子)這個單字,才會有這種誤解。

咖啡樹雖然能長到五至十公尺高,但為了便於收成或是改良品種,會剪枝至一到二公尺左右栽種。咖啡樹開花之後,就會開始結出紅色或黃色的果實,在酸甜的薄薄果肉(Pulp)中,有兩顆以堅硬的外皮包覆的種子,以互相面對面的模樣貼在一起。堅硬的種子外皮,也就是內果皮,又叫做Parchment。以我們較熟悉的銀杏構造來聯想,應該就比較容易理解。在Parchment 外皮內,還有一層非常薄的銀皮(Silver Skin),裡面就是生豆了。兩顆生豆相對平坦的那一面,中間有長長一道,被稱做中央線(Center Cut)的凹陷處。

裡面大部分多為兩顆種子(平豆或母豆),只有一顆的稱為圓豆(或公豆,Peaberry),也有三顆的稱為Triangular(三角豆)。咖啡樹的果實也和水果一樣有收成的時節,韓國是春、秋兩季,根據不同國家,大約會在四、五月間或是十一月收成。

.十五~二十℃的赤道高原,能栽培出zui好的生豆

就像用炙熱的火源才能適當地炒出好味道的咖啡豆一般,咖啡樹唯有長在長期日照、不會寒冷且整年度都保持溫暖的地區,才能栽種。以赤道為基準,北緯二十五度至南緯二十五度之間的地區,咖啡樹生長得zui好。這個栽培咖啡的區域又叫做「咖啡帶」(Coffee Zone或Coffee Belt),平均溫度在五℃以上才適合栽種咖啡樹。

咖啡樹喜歡的生長環境為十五至二十℃的氣溫,在這樣的溫度中,光合作用zui強,容易結果實,而赤道地區的高原正是這樣的環境。氣溫為十七至十八℃左右的適溫,日夜溫差大且密度高,少病蟲害,咖啡因含量不高且有豐富的油脂,因此赤道地區的高原能生產出品質zui好的生豆。

.從火山土壤中孕育的香氣迷人咖啡

為了種出好的咖啡,就需要好的土壤。火山土有豐富養分,zui具代表性的就是日緒土(Terra Rosa),水分容易排出,含有許多優質的養分,帶有火山土的香氣,zui容易栽種出香氣迷人的咖啡。此外,咖啡樹的樹齡也是影響能否生產出好生豆的條件之一。生長得宜的咖啡樹,大約從第三年就能開始收成,直到第二十年結束生命週期為止。三年的咖啡樹由於還太小,收穫量不多,樹齡七至十年的咖啡樹則可以結出較好的果實。

.烘炒加熱後的化學變化

我們常常可以在咖啡專賣店和自家烘焙咖啡店的手沖飲品菜單上,看到「衣索比亞耶加雪夫」、「哥倫比亞Supremo」等咖啡名稱,這就是產地和品種,意指產地的地名與生豆的名稱。生豆是咖啡樹果實的種子,在未經烘炒前,聞起來有青草、水果或蔬菜香氣,顏色為綠色或黃色,含有豐富的水分。

用手觸摸起來就像硬硬的豆子一般,這個狀態還不是研磨用的咖啡豆,完全沒有咖啡的香氣。將生豆加熱烘炒後,就是我們所期待的那個有著迷人香氣的咖啡原料。當生豆中的水分幾乎完全蒸發,從裡面開始產生化學變化,才能呈現咖啡本身的迷人香氣。一旦生豆中的糖分產生變化時,就會散發出焦糖般甜甜的香氣與味道。外觀會轉變成有許多小孔的蜂巢構造,用手就能壓碎,方便進行研磨或萃取咖啡的成分。

.不同的加工法,生豆的味道也會不同

稻米隨著不同的碾穀方式,煮出來的米飯味道也會跟著不同,咖啡也是如此。隨著不同的咖啡豆脫殼、乾燥方式,味道與香氣也會產生差異。

【日曬法】連果肉果皮一起曬乾,保留甘醇甜味

要將果實中的種子取出的話,需要一定的步驟,為了取得咖啡果實(Coffee Cherry)中種子,也需要加工的過程。zui簡單的方式就是日曬法,讓生豆自然乾燥;在咖啡果實收成後,放在庭院(Patio,類似運動場寬闊的空間)裡均勻攤開並乾燥的方法。由於咖啡果實含有許多水分,放置太久的話,朝下的一側就會發霉或腐敗,因此要經常翻動。

日曬法處理生豆時,大約每隔二十分鐘就需要翻動。待日曬乾燥後,果實與種子都呈現乾燥皺縮的樣子後,再用脫穀機去皮。還有另一種乾式加工法稱為半日曬法,是指先去掉咖啡果實的外果皮和果肉,保留酸甜的果膠,再進行日曬乾燥的方法。和連同果肉一起乾燥的方式相比,半日曬法更容易乾燥,由於咖啡果實的糖度高,還能保留甜味,加上用水量少,可減少污染,是很不錯的方法。

【水洗法】發酵後,呈現清爽明亮的酸味

水洗法是將果實的果皮去除,以及種子上附著的果肉也一併去除後,泡入水中約十二小時使其發酵,再以強力的水流清洗後乾燥的方法。發酵的時候釋放出的酸味,能加強咖啡清爽的風味,加上果實的糖度不會影響咖啡的風味,常用來作為高級咖啡豆的加工方式。缺點是,在去除果肉的過程以及處理時,會使用大量的水,可能會造成環境的污染,而水資源不足的地區也難以使用。

水洗法還有另一個改良後的處理方式,稱為半水洗法,省略了一般水洗法中的發酵過程,去除咖啡果實的果肉、直接清洗後就進入乾燥步驟。由於不用發酵,能節省時間與勞力,但缺點是也同時降低了酸味、果肉的甜味或天然的香氣。

不同加工方式,產生的風味變化日曬法、半日曬法、水洗法和半水洗法中,以哪種方式處理過的咖啡生豆風味好呢?不同的生豆在處理的過程中,風味產生的偏差也大,此外,味道也會隨著不同的包裝產生差異。簡單來說,裝在同一個箱子裡的蘋果或橘子,裡面每顆水果各自的味道就不盡相同。不同的生豆,風味偏差也大,可能某一年的甜味較重、某一年的酸味較重、或某一年特別淡,甚至同一年生產的咖啡豆,味道的差異也會很大。因此,能維持咖啡一貫的味道,在發酵過程中增添清爽酸味的水洗法,算是比較高級的做法。當我們喝到品質好的咖啡時,產生清爽酸味的zui大原因,就是在水洗法的處理過程中經過發酵、增添了酸味的緣故。

這麼說來,日曬法就是不好的加工法嗎?當然不是,在農事順利的年度,日曬法處理後,生豆的天然香氣,更是難以形容的迷人。整理四種生豆處理法對咖啡豆口感的影響,日曬法的豆子口味甘醇,甜味明顯;水洗法則因經過發酵過程,豆子有顯著的清爽酸味;半水洗法則是跳過發酵過程,用機器烘乾,產生酸甜平衡的風味;半日曬法則是因為先去除果肉再自然曬乾,避免日曬法連同果肉一起曬乾而發霉腐壞的風險,風味平衡,同時保留了日曬法的甘醇甜味優點。

◎不同的萃取工具,味道也會不同

咖啡萃取的方式大致上可分為手沖、法式濾壓壺、義式濃縮等。若將手沖歸類為手動的話,咖啡機就算是電動了。法式濾壓壺是將研磨後的咖啡粉放入圓筒狀的容器,倒入熱水、再壓下金屬濾網,以浸泡的方式萃取咖啡。義式濃縮是使用專門的機器,將熱水以高壓通過研磨得很細的咖啡粉,短時間內萃取出濃郁咖啡。此外還有虹吸、冰滴等各種萃取咖啡的方法。將不同風味特色的咖啡,使用合適的萃取工具,就能天天享用到不同的咖啡風味。

即使是相同的咖啡豆,也會因為選用的萃取工具不同,而有不同的味道,因此一定要事先了解基本的萃取技法。一旦熟悉了工具之後,就能將手邊的咖啡豆和工具做出適當搭配,品飲出更多元的風味。

◎手沖:不同濾杯帶來的多變樂趣

手沖是享用咖啡時zui常使用的方式,只要有簡單的工具、知道基本技法,就能輕鬆沖泡出符合自己口味的咖啡。使用不同的濾杯,咖啡的味道和香氣也會有所不同,這樣多變的樂趣,只要熟悉了基本的萃取法之後,馬上就會陷入手沖咖啡的世界。這種用濾紙盛裝咖啡粉,再以水壺注水的方式,稱為沖煮(Manual Brewing)或是濾滴(PourOver)。

至於我們常說的手沖(Hand Drip),則是日本將沖煮(Manual Brewing)咖啡時,用手沖壺精細地調整注水速度、水柱粗細來萃取咖啡。手沖是指用法蘭絨濾布過濾法,或使用Melitta、Kalita 濾杯時的濾紙過濾法。

.萃取出一杯美味的滴漏式咖啡

萃取滴漏式咖啡時,咖啡粉的分量、研磨的顆粒粗細、萃取時間、水溫等影響咖啡味道和香氣的因素,都要做適當的組合。所謂美味的咖啡是很主觀的,依照個人的喜好,可以是淡的,也可以很濃郁。不過,美味咖啡的共同點,就是好喝、有優雅爽口的酸與苦味、不混濁、沒有令人不舒服的後味。只要仔細顧及這些部分,一定就能萃取出美味的咖啡。

【適量的咖啡粉】一般來說,以一杯咖啡為基準,是將十克的咖啡粉用一百五十毫升的水萃取(也可以嘗試不同的水量)。想要濃一點的話,增加咖啡粉或減少水量即可。雖然粉量可依自己喜好增減,但若量太少會增加萃取的難度。

【調整研磨顆粒的粗細】研磨過的咖啡粉顆粒越細,則越能附著在濾紙上,因此使萃取的速度變慢,就會沖煮出既濃又酸的咖啡。相反的,顆粒越粗,萃取的速度就越快,無法完全萃取出咖啡的成分,味道就會變淡。

【適當的水溫】水溫越高時,咖啡粉內的成分就越快被萃取出來,水溫越低、萃取時間就會拉長,因此要根據不同的溫度來調整適當的時間。一般手沖時,主要使用九十℃的熱水,如果以較低的溫度來萃取時,就要稍微將時間拉長。水溫高的話,咖啡的味道會變重;水溫低的話,萃取出較少可溶性的成分,咖啡的味道就會較淡。

【調整萃取時間】萃取的時間越長,會萃取出越多的咖啡成分,就會是濃郁並帶強烈酸味的咖啡。相反地,萃取時間短的話,香味就會變淡。請記得一旦萃取的時間變長,在厚重的口感中,好的味道也可能會消失。符合口味的濾杯選擇能萃取出符合自己口味的工具。想要享用柔和風味的話,就用Kalita 濾杯;想要濃郁風味的話,就用Kono 濾杯或法蘭絨濾布來萃取。

【選擇咖啡杯】喝風味柔和的咖啡時,使用杯口較寬的杯子或杯緣較薄的杯子,喝下滿滿一口咖啡,就能充分感受到溫和的味道。相反地,喝濃郁或強烈風味的咖啡時,請挑選杯緣較厚的杯子。不會一口喝下太多,就能無負擔地享用咖啡。

.認識濾杯的基本構造

溝槽(rib)是指濾杯裡面紋路的部分,讓空氣在倒入水時能排出的通道。溝槽的英文「rib」有肋骨的意思,因為模樣就像肋骨一樣,便以此命名。不同濾杯會有不同的溝槽大小、長度或形狀,溝槽越多的濾杯,水通過的速度就越快。因此,濾杯也是影響咖啡味道很重要的因素。

濾孔是水排出的孔,根據濾孔的形狀、大小和數量,咖啡流出的速度也會不同,這也是影響咖啡味道的重要元素。

作者資料

崔榮夏

曾任國際企業的IT顧問,憑藉一股對咖啡的熱情,毅然轉行投身咖啡文化事業。現為知名咖啡師學院「咖啡MBA學院」與咖啡創業及流通專門企業「Dream coffee」的代表,同時擔任韓國料理專門學校食飲料部門的外聘教授。接受咖啡館開業咨詢並講授超過數百回的咖啡師課程,也為首爾市政府、三星電子、現代汽車等大企業開設特別講堂。目前亦於中國、印尼、俄羅斯、蒙古、尼泊爾等地做咖啡教學和接受咖啡館咨詢。

希望能在落後的咖啡產地國家創辦學校,為了實現這個夢想目前正勤奮地出差往來於產地間。2011年,位於衣索比亞的「diyi號夢想咖啡學校」正式成立。

基本資料

作者:崔榮夏譯者:黃薇之

出版社:采實

出版日期:2016-08-04

ISBN:9789869331968

規格:平裝 / 全彩 / 256頁 / 17cm×23cm

用户评价

这本书的写作风格非常沉稳、内敛,有一种老派学者的风范。它的语言表达精确且富有张力,没有时下流行的网络热词或过度煽情的描述,完全依赖扎实的知识体系和严谨的逻辑链条来吸引读者。我尤其欣赏作者在讨论冲泡工具时的态度——他没有陷入“哪种手冲壶最好”的无谓争论中。相反,他强调了工具的“局限性”和“可替代性”。例如,在谈到滤杯的结构对流速的影响时,他详细对比了不同底孔形状的工作原理,并提出了一个非常实用的观点:一个工具的优缺点,只有在特定的冲煮参数组合下才会显现出来。这鼓励读者去探索现有工具的边界,而不是盲目追求最新款设备。书中关于“手冲中的等待艺术”的章节令我印象深刻,作者认为萃取过程中的“闷蒸”不仅仅是为了排气,更是一种与咖啡粉的“心灵对话”时间,这种对流程中“非物质性”环节的重视,体现了作者深厚的文化底蕴。这本书更像是一本关于如何“慢下来”品味生活的哲学书。

评分整体而言,这本书的价值在于它提供了一个非常高级且自洽的知识框架,它解决的不是“怎么做”,而是“为什么这么做”。对于那些已经掌握了基础操作,渴望从“熟练工”迈向“创作者”的咖啡爱好者来说,这本书是无可替代的。我发现在阅读过程中,我不再纠结于某个特定品牌的咖啡豆是否适合手冲,而是转而思考,我希望通过这款咖啡豆,最终呈现出什么样的风味轮廓,然后反推我需要调整研磨度、水温和注水手法。这种“倒推法”的思维模式,是很多速成指南无法给予的。此外,作者在书的末尾关于“咖啡与健康”的探讨,也相当有深度,他没有停留在简单的营养成分罗列上,而是探讨了咖啡中的生物活性物质在人体内的代谢路径,给予了我们更科学的饮用建议。读完后,我感觉自己像是一个学徒,刚刚接受了师傅的真传,掌握了打开咖啡世界大门的钥匙,接下来的一切探索都将基于更坚实的基础之上。这本书无疑是我的咖啡书架上最厚重的一笔收藏。

评分这本书的封面设计得非常典雅,色调沉稳,一看就知道不是那种哗众取宠的快餐式指南。初翻阅时,我最直观的感受是作者对咖啡的理解已经上升到了近乎哲学的层面。他似乎并不急于教你一套固定的“完美”冲泡公式,而是更侧重于引导读者去理解每一颗咖啡豆背后的风土人情和烘焙师的意图。比如,他对不同产区的水文地质差异如何影响咖啡的酸度和醇厚度的剖析,简直可以拿去当地理学案例来看。我尤其欣赏他花费大量篇幅去探讨“水”这个常常被忽视的元素。他没有简单地说“用过滤水”,而是深入讲解了矿物质含量(TDS值)对咖啡风味提取的细微影响,甚至提到了不同水温下,水分子与咖啡油脂的相互作用机制。这使得即便是最基础的冲煮步骤,读起来也充满了探究的乐趣。阅读过程更像是一场深入咖啡世界的“考古发掘”,而非简单的操作手册学习。对于那些已经冲泡多年,但总感觉离“一杯好咖啡”还有距离的资深爱好者来说,这本书提供的思路是极具启发性的,它帮助你跳出技巧的窠臼,直达风味的本源。我发现自己开始带着一种全新的视角去看待水壶里的热水,那种感觉非常奇妙。

评分真正让我眼前一亮的是作者对“烘焙”这一环节的深入探讨,这一点远超我预期,它几乎可以单独成为一本烘焙入门指南。我一直以为,对于非烘焙师的读者来说,这部分内容会过于晦涩。然而,作者成功地用非常直观的比喻,将复杂的化学反应过程可视化了。他没有堆砌复杂的卡尔数值或反应动力学公式,而是将烘焙过程比拟为一场时间的艺术创作。比如,他用“烘焙曲线的爬升速度”来比喻咖啡师的心情起伏,用“一爆结束后的停顿时间”来形容烘焙师的呼吸节奏。这种拟人化的叙事手法,极大地降低了理解门槛。更重要的是,他将烘焙的“结果”——即不同的风味特征——与“过程中的关键节点”做了清晰的对应。读完后,我再去品尝任何一款单品豆时,我都能隐约感觉到烘焙师在哪个阶段是“保守”了,哪个阶段是“激进”了。这使得“品饮”不再是单纯的感官享受,而变成了一种对烘焙师思想的解码过程。这种跨维度的理解,极大地丰富了我对咖啡的整体认知。

评分这本书的排版和插图处理手法,可以说是业界的一股清流。很多咖啡书为了追求视觉冲击力,会堆砌大量高饱和度的照片,但这本书的图片选择非常克制且精准。它们多采用黑白或低饱和度的彩色照片,主要用于辅助说明那些极其精微的操作细节,比如粉碗的平整度、手冲壶水流的切入角度,甚至是研磨颗粒的微观形态。文字的密度适中,但每一个段落都信息量饱和,几乎没有可供跳过的冗余句式。我特别留意到作者在阐述“研磨度”这一核心概念时所采用的逻辑结构。他不是简单地给出“意式用细、手冲用中”的教条,而是构建了一个三维模型,将研磨度、萃取时间、水粉比以及咖啡豆的新鲜度互相联系起来,形成一个动态平衡系统。他花了大量篇幅来描述如何通过“听”研磨机的声音来判断刀盘状态,如何通过观察粉末的静态分布来预判萃取问题。这种将感官经验与科学原理紧密结合的叙述方式,让原本抽象的知识变得触手可及。这本书真正做到了“授人以渔”,它教会我们如何自己去“诊断”问题,而不是仅仅照搬别人的“药方”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有