具体描述

内容简介

《张黑女墓志》全称《魏故南阳太守张玄墓志》,又称《张玄墓志》。张玄,字黑女(音贺汝),因避清康熙帝爱新觉罗-玄烨名讳,故清人通俗称《张黑女墓志》。此志简单介绍了南阳太守张玄(462~493)及其祖辈、配偶的生平,后附赞词。原碑刻于北魏普泰元年(531)十月,正书,二十行,行二十字。根据志中记载的“葬于蒲坂城”五字考证,原碑应在现陕西省永济县境内。原石久佚不存。清道光五年(1825)何绍基得旧拓本于山东济南历下书市,乃著世至今,拓本共十二页,每页四行,满行八字。出土地不详。目前传世只此一孤本。此本有清初王玙、鲁珍跋,后又有包世臣、陈介祺及何绍基自跋,后归用户评价

这本书的装帧设计真是深得我心,那种沉稳中又不失古朴典雅的气质,光是捧在手里摩挲,就能感受到制作者的用心。尤其是纸张的选择,那种微微泛黄、带着岁月痕迹的质感,仿佛能让人瞬间穿越回那个遥远的时代,去触摸那些刀刻的痕迹。打开书页,那排版布局的精妙之处更是让人赞叹不已。留白的处理恰到好处,既不会让人觉得拥挤,又能让每一个字、每一笔墨的细节都清晰可见。即便是对书法不太懂的门外汉,也能从中感受到那种独特的韵味和力量。装帧设计绝不仅仅是形式上的东西,它构建了一种阅读的氛围,让我在翻阅的过程中,仿佛置身于一个安静的古老书房,与千年前的匠人进行着无声的对话。这种对细节的极致追求,无疑提升了整本书的收藏价值,让人心甘情愿地将它郑重地收藏起来。

评分这本书的插图和印刷质量,简直是教科书级别的典范。对于这种以艺术品为载体的书籍来说,图像的还原度至关重要,而这本书在这方面做得近乎完美。色彩的把握精准到位,墨色的浓淡干湿,那种特有的层次感和肌理感,即便是通过现代印刷技术重现,依然能感受到原碑帖那种独特的“精、气、神”。细节放大图的运用更是点睛之笔,那些细微的飞白、入笔的顿挫,都得到了清晰的呈现,这对于深入研究笔法的人来说,简直是无价之宝。我甚至可以透过这些高清的图像,想象出刻碑者当时运刀的力度和角度。优质的印刷不仅仅是视觉上的享受,它更是对原作最大的尊重,确保了学习者能够基于最准确的视觉信息进行模仿和揣摩。

评分我对这本书的整体内容结构安排感到非常满意,它并非简单地罗列资料,而是构建了一个层层递进、逻辑严密的知识体系。初读时,能感受到作者在基础知识的铺陈上做得非常扎实,从宏观的历史背景到具体的艺术流派,都有清晰的脉络。随着阅读深入,会发现作者对于核心内容的解析极为独到和深刻。那些看似寻常的笔画和结构,在作者的引导下,展现出了令人惊叹的内在逻辑和美学意蕴。更难得的是,作者在讲解过程中,常常能将复杂的理论用生动、直观的方式表达出来,比如通过具体的范例进行对比分析,使得原本晦涩难懂的技法变得易于理解和掌握。这种兼顾深度与广度、理论与实践的编排方式,极大地提升了阅读的效率和体验,让人在获取知识的同时,也能享受到探索的乐趣。

评分阅读这本书的过程中,我深深体会到了一种跨越时空的文化连接感。作者的文字功底极其深厚,行文流畅而不失古韵,那种娓娓道来的叙述方式,让人感觉像是在听一位学识渊博的长者讲述一段尘封的历史。书中对相关时代背景、书家生平的梳理,做到了详略得当,既能为我们提供必要的参照系,又不会喧宾夺主,冲淡了对主体艺术的研究。尤其是一些文化典故和时代精神的阐释,使得那些冰冷的文字和符号瞬间拥有了鲜活的生命力。这不仅仅是一本关于“如何写”的书,更是一本关于“为什么这样写”的文化探源之作。它成功地将艺术鉴赏与人文历史融为一体,让人在学习技艺的同时,也更深刻地理解了中国传统文化那博大精深的底蕴。

评分我个人特别欣赏这本书在学术严谨性与可读性之间找到的绝妙平衡点。很多专业性的书籍往往因为过于追求学术的精准,导致语言晦涩难懂,让普通爱好者望而却步。然而,这本书的编辑和作者显然意识到了这一点,他们巧妙地在专业的注释和考证旁边,穿插了大量引人入胜的解读。比如,对于一些碑刻文字的释读争议,作者没有采用武断的结论,而是列举了不同的观点和支持的证据,让读者自己去权衡和思考,这体现了一种非常开放和科学的研究态度。这种“授人以渔”的教学方法,极大地激发了我的学习主动性,而不是被动地接受既定答案。对于想要系统性学习和深入钻研的读者来说,这本书无疑提供了一个既可靠又充满启发性的学习平台。

评分这个系列的字帖都很好

评分“头,人都走远了,不用装了。”阴霾的天气和我的心情一样悲凉。

评分那一刻我是多么羡慕他,羡慕他沉沉的满满的担子,羡慕他那可以让人心安的肩膀。

评分一本临摹学习的好帖。

评分希达就像没事一样,吃饱喝足躺下就睡了。而我却肚子里闹起了革命,在洗手间里长期驻扎。

评分“好吧,下次注意。”老大做到我这样的基本就是没救了,“对了今天有死老头的课,我的作业你帮我搞定了没?”

评分很好的字帖,价廉物美我喜欢。

评分印刷清晰,纸张厚实,价格低廉,尤其是趁活动购买

评分“所以我们做小弟的很悲催好不好。”死胖子往身上喷了一堆的古龙水,就像去相亲似的。

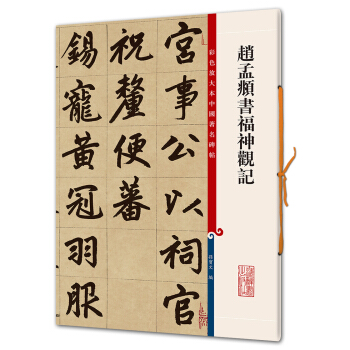

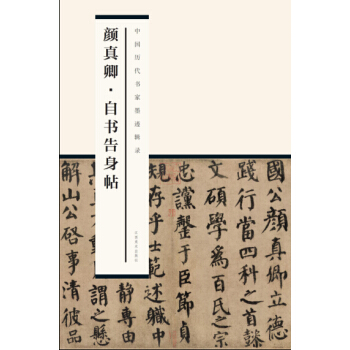

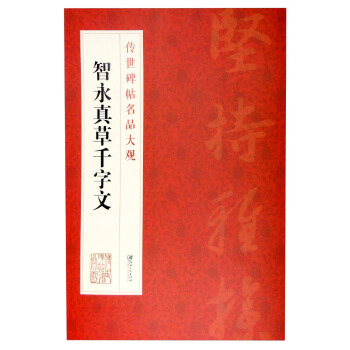

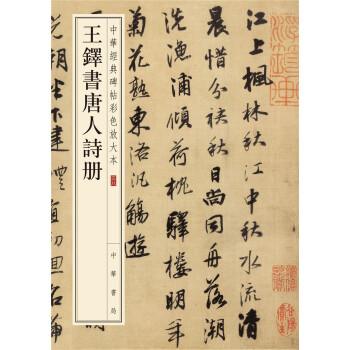

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有