具体描述

[编辑推荐]

●日本知名美术史家宫下规久朗畅销力作

三得利文艺奖获得者、日本“卡拉瓦乔研究第1人”宫下规久朗代表作品。日本艺术类白金现象级畅销书,人手一本的艺术入门读物。日本、中国台湾加印60次,畅销近百万册,雄踞日本 、诚品、博客来、金石堂畅销榜榜首。

●前所有未的解读角度,绝不一样的绘画史

猿猴、蝴蝶、葡萄、向日葵、月亮、镜子、书信、铁路、性爱、梦……从看似平凡的日常主题轻松解读绘画史。不用依循历史脉络,无需知识背景,零基础也能读懂凡·高、伦勃朗。全书收录150多幅画作,兼具欧美、中日名画。图文对应,普及知识与实物鉴赏并行。

●66种熟悉的日常事物,隐藏着你不知道的名画秘密

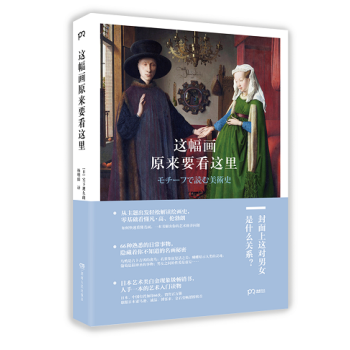

众多有关“ zui后的晚餐”的画作里,为什么餐桌上摆放的总是鱼?老虎在东方被公认为是勇猛的野兽,为什么却鲜少出现在西方名画中?如何从画作背景里远航的帆船来断定妇人的手中拿的是情书?本书封面上的《阿诺芬尼夫妇像》中,墙壁中央悬挂的镜子里映出的是谁的身影?你所熟悉的日常事物,在画作中都有着你所不知道的秘密和内涵。

[内容简介]

众多有关“ zui后的晚餐”的画作里,为什么餐桌上摆放的总是鱼?

老虎在东方被公认为是勇猛的野兽,为什么却鲜少出现在西方名画中?

如何从画作背景里远航的帆船来断定妇人的手中拿的是情书?

本书封面上的《阿诺芬尼夫妇像》中,墙壁中央悬挂的镜子里映出的是谁的身影?

日本知名美术史家宫下规久朗在代表作《这幅画原来要看这里》中,以一种前所未有的角度,通过猿猴、蝴蝶、葡萄、向日葵、月亮、镜子、书信、铁路、性爱、梦……这些我们日常所熟悉的事物,这些在名画中反复出现的主题,轻松解读各个时期中外名画的秘密。

这是一本绝不一样的入门级绘画读物。再也不用依循历史脉络,无需知识背景,零基础就能读懂凡·高、伦勃朗。

全书收录150多幅画作,图文简单对应,普及知识与实物鉴赏并行。

[作者介绍]

宫下规久朗

日本知名美术史家,神户大学教授。以《卡拉瓦乔:灵性与观点》获三得利文艺奖,被称为日本卡拉瓦桥研究第1人。另著有《欲望的美术史》《饮食西洋美术史》《安迪·沃霍尔的艺术》等多部作品。《这幅画原来要看这里》是他 为畅销的作品之一。

[译者介绍]

杨明绮

东吴大学(中国台湾)日文系毕业,曾赴日本上智大学新闻学研究所进修,目前专事翻译。译有《在世界的中心呼唤爱》《一个人的老后》《接受不完美的勇气》等多部作品。

[评论]

日本、台湾读者五星好评推荐:

1.很多到美术馆看展览的人,都是像我这种缺乏美术知识的门外汉,对于艺术鉴赏,充其量只是看过、知道某幅画而已!但只要读过这本书,就能用与以往不同的眼光欣赏绘画。

2.对美术、西洋史、基督教不熟悉的读者也能充分理解,是本非常棒的美

3.大多数人不精通历史,也没有相应的审美力,在与朋友讨论名家名画时,不知道“该怎么办才好”。本书提供了新的视野,分主题来诠释高雅、难以理解的绘画,为像我这样不懂艺术的人提供了聊天时的谈资。

4.除了伦勃朗、波提切利、凡·高等绘画巨匠之外,也介绍了日本、中国的名画,令人欣喜。能长时间品味的一本好书。

5.将绘画中常见的象征做了梳理,是很方便的一本书。作为一本入门绘画读物,我非常推荐。书中收录的画作,印刷也极为精美。

6.阅读绘画评论的书常常会有不晓得那篇文章对应哪幅画的困扰,这本书完全没有这个问题。四页一个单元,整齐明了。

即使没有美术知识的一般人,也能通过本书快速具备专业视野,触类旁通,像解谜一样愉快地欣赏画作。——香港《文汇报》

[目录]

狗001

扬·凡·艾克《阿诺芬尼夫妇像》

猪004

丢勒《浪子》

猿猴008

牧溪《观音猿鹤图》

鸡012

拉图尔《圣彼得的忏悔》

猫016

尼古拉斯·玛斯《祈祷的老妇人》

老鼠020

尼可洛《圣女的死亡告知》

鸽子024

埃尔·格列柯《受胎告知》

兔子028

提香《圣母与小兔羊032

巴朗《上帝的羔羊》

狮子036

扬·凡·艾克《书房中的圣哲罗姆》

牛040

提香《劫夺欧罗巴》

老鹰044

柯雷乔《盖尼米得被劫持》

蜥蜴048

卡拉瓦乔《被蜥蜴咬伤的男孩》

蛇052

卡拉瓦乔《圣马利亚与蛇》

龙056狩野探幽《云龙图》

虎060

卡拉奇《巴克斯与阿里阿德涅的凯旋》

马064

提香《查理五世骑马像》

驴子068

杜奇欧《基督进入耶路撒冷》

乌鸦072

委拉斯凯兹《圣安东尼与隐修士保禄》

孔雀076

伦勃朗《和莎斯姬亚一起的自画像》

蝴蝶080

热拉尔《丘比特与赛姬》

鱼084

保罗·克利《鱼的循环》

鲑鱼088

高桥由一《鲑》

肉092

皮耶特·埃特森《肉店》

水果096

卡拉瓦乔《水果篮》

葡萄100

杨·戴维茨·德·希姆《水果花圈》

面包104

丹尼尔·克雷斯皮《圣嘉禄用餐》

奶酪108

文森佐·卡姆匹《吃里科塔奶酪的人》

豆子112

拉奇《吃豆子的人》

马铃薯116

凡·高《吃马铃薯的人》

向日葵120

安东尼·凡·戴克《自画像》

玫瑰124

提香《圣爱与俗爱》

芦苇128

安东尼·凡·戴克《加戴荆冠》

种子132

米勒《播种者》

月亮136

牟利罗《无玷成胎》

星星140

用户评价

说实话,我之前对艺术史的印象总是停留在枯燥的年代划分和名人轶事上,总觉得那些抽象的画作离我的生活太遥远,难以产生共鸣。《这幅画原来要看这里》这本书,彻底颠覆了我之前的看法。它收录了150多幅画作,而且每一幅的呈现方式都让我眼前一亮。最让我赞叹的是它的“图文简单对应”的处理手法。以往的书籍,要么是密密麻麻的文字介绍,要么是纯粹的图片展示,让我难以建立起文字和画面之间的有效连接。而这本书,通过精准的图示,将文字介绍与画面中的具体部分直接关联起来,就像是有人在旁边耐心为你讲解:“你看这里,这个细节很关键。”这种方式,极大地提高了我的阅读效率和理解深度。比如,在介绍一幅洛可可风格的风景画时,它会用小图框圈出画面中一些被我忽略的、极其精巧的装饰细节,并用简短的文字解释这些细节所体现的时代审美趣味,以及画家是如何运用细腻的笔触来表现轻盈、华丽的质感。这种“化繁为简”的处理,让我瞬间就捕捉到了画作的精髓。更难能可贵的是,它“普及知识与实物鉴赏并行”的理念。它不是让你死记硬背那些晦涩的艺术理论,而是将知识点巧妙地融入到具体的画作赏析中,并且教你如何在真实的艺术品面前运用这些知识。例如,在讲解一幅古典主义风景画时,它会提醒你注意画面中对称的构图和清晰的线条,并解释这些元素是如何体现那个时代的理性主义精神。这种将理论与实践相结合的教学方式,让我觉得这本书非常实用,我不仅能够更好地理解书中的画作,还能将这种鉴赏能力迁移到我未来的观展经历中。我感觉这本书像是一位亲切的艺术向导,带我一步步地走近艺术,让我对艺术的理解不再是浮光掠影,而是有了更深刻的触感和洞察力。

评分我一直觉得艺术品是高高在上的存在,普通人很难真正接近和理解。每次去博物馆,我总是被那些宏伟的画作所震撼,但更多的是一种“我好像应该懂点什么”的模糊感觉,难以深入。《这幅画原来要看这里》这本书,简直是艺术鉴赏的“破冰神器”!它收录了150多幅画作,数量庞大,但其精妙之处在于它的呈现方式。我最欣赏的是它“图文简单对应”的设计。以往我看艺术书籍,常常是文字和图片分得太开,我需要来回切换注意力,很容易就失去耐心。但这本书,它直接在画面上用醒目的标识,指出我应该关注的细节,然后用简洁的文字进行解释。这种“点对点”的讲解方式,让我能够瞬间抓住画面的重点,理解它的核心内涵。例如,在一幅描绘日常生活的现实主义画作中,它会圈出人物脸上细微的表情,然后解释这个表情所传递出的深层情感,或者指出画面角落里的某个不起眼的小物件,然后揭示它在那个时代所代表的社会意义。这种“原来是这样”的恍然大悟,贯穿了我的整个阅读过程。更让我感到惊喜的是,这本书的“普及知识与实物鉴赏并行”的理念。它不仅仅是简单地介绍画作,更是教我如何去“看”画,如何去“读”画。它会告诉你,在面对一幅真实的画作时,应该从哪些角度去审视,需要关注哪些元素,才能更深入地理解画家的意图。例如,它会教我如何辨别不同时期的绘画风格,如何理解色彩和构图在画作中起到的作用,甚至会提醒我注意画面的材质和尺寸对整体感受的影响。这种将理论知识与实际观展技巧相结合的方式,让我觉得这本书的实用性非常强。我不再仅仅是被动地接受信息,而是学会了主动地去探索和发现。我非常期待带着这本书的知识,去美术馆,用全新的视角去欣赏那些曾经让我感到遥不可及的艺术品。

评分我一直对油画的世界充满向往,但苦于没有专业的指导,每次去画廊都像是在迷宫里打转,那些复杂的色彩、技巧和背景故事,都让我望而却步。直到我遇到了《这幅画原来要看这里》,我的艺术鉴赏之旅才算是真正有了方向。《这幅画原来要看这里》这本书,最让我印象深刻的是它那150多幅精选画作,每一幅都仿佛经过了精心的考量,既有耳熟能详的名作,也有一些我之前从未留意过的瑰宝。它所采取的“图文简单对应”的模式,简直是为我这样的“小白”量身打造。以往阅读艺术鉴赏类的书籍,往往是文字冗长,信息量过载,我常常抓不住重点,不知道该看哪里,该注意什么。但这本书,非常聪明地将画面分解,用清晰的图示引导读者关注画面的关键细节,然后用简洁明了的语言进行阐释。比如,它会用箭头指示出某个人物的眼神,解释这个眼神在画中传递的情感;或者圈出某个物体的纹理,说明画家是如何通过笔触来模拟质感的。这种“手把手”的教学方式,让我不再感到迷茫,而是能沉浸在画面本身,一点点地挖掘出它的奥秘。而且,它“普及知识与实物鉴赏并行”的理念,让我觉得这本书不仅仅是一本图册,更是一本实用的“观展指南”。它不仅仅是告诉你画的是什么,更重要的是告诉你“为什么这么画”,以及“看到什么才算真正看懂”。例如,在介绍一幅巴洛克时期的戏剧性肖像画时,它会详细解析光线的运用,如何通过强烈的明暗对比来营造出画面的张力,还会解释人物的表情和姿态所蕴含的权力象征。这种深入浅出的讲解,让我能够更主动地去思考,而不是被动地接受信息。我非常期待用这本书武装自己,下次再去美术馆,我将不再是那个只会“看热闹”的观众,而是能够真正“品味”艺术的鉴赏者。这本书的价值,远不止于那些精美的图片,它提供的是一种全新的、更有效的艺术学习方法,让我觉得自己的艺术视野得到了极大的拓展。

评分这本《这幅画原来要看这里》就像是一把神奇的钥匙,打开了我对艺术世界一直紧闭的大门。我一直是个对艺术有感觉,但又常常不知从何下手的人,面对浩如烟海的画作,往往只能望而却步。《这幅画原来要看这里》收录了150多幅画作,数量可观,但它的精妙之处在于它的呈现方式。我最欣赏的是它的“图文简单对应”的设计。以往我看艺术类书籍,常常是文字和图片分得很开,我需要来回切换注意力,很容易就失去耐心。但这本书,它会直接在画面上用醒目的标识,指出我应该关注的细节,然后用简短的文字进行解释。这种“点对点”的讲解方式,让我能够瞬间抓住画面的重点,理解它的核心内涵。例如,在一幅描绘日常生活的现实主义画作中,它会圈出人物脸上细微的表情,然后解释这个表情所传递出的深层情感,或者指出画面角落里的某个不起眼的小物件,然后揭示它在那个时代所代表的社会意义。这种“原来是这样”的恍然大悟,贯穿了我的整个阅读过程。更让我感到惊喜的是,这本书的“普及知识与实物鉴赏并行”的理念。它不仅仅是简单地介绍画作,更是教我如何去“看”画,如何去“读”画。它会告诉你,在面对一幅真实的画作时,应该从哪些角度去审视,需要关注哪些元素,才能更深入地理解画家的意图。例如,它会教我如何辨别不同时期的绘画风格,如何理解色彩和构图在画作中起到的作用,甚至会提醒我注意画面的材质和尺寸对整体感受的影响。这种将理论知识与实际观展技巧相结合的方式,让我觉得这本书的实用性非常强。我不再仅仅是被动地接受信息,而是学会了主动地去探索和发现。我非常期待带着这本书的知识,去美术馆,用全新的视角去欣赏那些曾经让我感到遥不可及的艺术品。

评分这本《这幅画原来要看这里》简直是我近期最惊喜的阅读体验!我一直是个对艺术充满好奇但又常常感到无从下手的人,面对博物馆里那些宏伟的画作,常常只能匆匆一瞥,然后带着一种“我好像应该懂点什么”的模糊感觉离开。这本书,就像是给我打开了一扇扇窗户,让我真正“看懂”了画作。它收录了150多幅画作,数量庞大,但绝不是堆砌,而是精心挑选的。最让我欣赏的是它的“图文简单对应”这个核心理念。以往我翻阅艺术书籍,常常是看着文字介绍,再抬头寻找画面上的对应之处,一来二去,思路就断了,画面的细节也容易被忽略。但这本书,仿佛是为我量身定做,它会清晰地指出画面的某个局部,然后用简练的文字解释这个局部的重要性,或者它所代表的历史背景、象征意义。这种“指哪打哪”的学习方式,极大地降低了理解门槛。比如,我之前看过一幅印象派大师的画,总觉得色彩浓烈却又模糊不清,看了这本书,它用红圈圈出了笔触的走向,解释了画家如何通过短促、跳跃的笔触来捕捉光影的瞬间变化,以及这种技巧如何创造出视觉上的“模糊感”。我恍然大悟,原来我看到的“模糊”并非技法失败,而是艺术家刻意为之的表现方式。这种“原来如此”的感觉,在阅读过程中反复出现,每一次都让我充满成就感。而且,它不仅仅是“讲”画面,还很注重“普及知识与实物鉴赏并行”。这让我觉得这本书的实用性非常强。它不会只停留在理论层面,而是会告诉我,当你站在真实的画作前,应该关注什么,如何去“读”一幅画。比如,在介绍文艺复兴时期的一幅圣经故事画时,它会解释画面中人物的服饰、手势所蕴含的宗教寓意,还会提醒你留意画面的构图,比如黄金分割点的运用,以及色彩的对比如何营造出戏剧性的氛围。这种结合了知识性和实践性的指导,让我觉得即使是零基础的读者,也能在看完这本书后,更有信心地走进美术馆,欣赏艺术品。我迫不及待地想带着这本书,去亲眼看看那些我“读”过的画作,相信我的感受会截然不同。

评分我一直是个对艺术充满热情,但又苦于缺乏专业指导的普通爱好者。每次逛画展,看到那些精美绝伦的画作,我总是能感受到它们的美,但却很难深入理解其背后的故事和艺术价值。《这幅画原来要看这里》这本书,就像是为我打开了一扇通往艺术殿堂的秘密通道。它收录了150多幅画作,而且每一幅的呈现都恰到好处。最让我惊艳的是它“图文简单对应”的处理方式。以往我阅读艺术鉴赏类书籍,常常是文字信息和画面内容“各自为政”,需要我花费大量的精力去对照,而且很容易顾此失彼。但这本书,它巧妙地将画面分解,用醒目的标识直接指向画面的关键细节,并配以简洁明了的文字说明。这种“直击要害”的学习方式,极大地提高了我的理解效率和学习乐趣。例如,在一幅描绘古代战争场面的画作中,它会圈出画面中的几位主要人物,然后简要介绍他们的身份和在战争中所扮演的角色,让我能够快速理解画面的叙事内容;或者会指出画面中某个不起眼的细节,然后解释它所象征的某种意义,让我恍然大悟。这种“抽丝剥茧”的讲解方式,让我觉得学习艺术不再是枯燥的记忆,而是充满发现的乐趣。更让我觉得这本书弥足珍贵的是它“普及知识与实物鉴赏并行”的理念。它不仅仅是简单的介绍画作,更是教我如何“看懂”一幅画,如何运用这些知识去提升自己的观展体验。它会引导我去关注画面的构图、色彩的运用,甚至画家的笔触和技法,这些都是我以前从未深究过的方面。例如,在介绍一幅古典主义肖像画时,它会详细解析画家是如何运用明暗对比来突出人物的面部特征,以及这种技巧如何增强画面的戏剧性。这种将理论知识与实践赏析技巧相结合的方式,让我觉得这本书的实用价值非常高。我不再只是一个被动的欣赏者,而是学会了如何主动地去分析和解读艺术作品,我非常期待带着这本书的“鉴赏力”,去美术馆,用一种全新的、更深入的方式去体验那些伟大的艺术品。

评分我一直对艺术博物馆充满向往,但每次进去,面对那些琳琅满目的画作,总是感到一种无力感,不知道该看什么,该注意什么,最终只能匆匆一瞥,带着遗憾离开。《这幅画原来要看这里》这本书,简直是为我这样的“艺术小白”量身定制的!它收录了150多幅画作,而且每一幅的呈现方式都让我惊喜。最让我欣赏的是它的“图文简单对应”的设计。以往的书籍,要么文字太学术,要么图片太孤立,让我很难将二者关联起来。但这本书,它就像一位耐心细致的老师,直接在画面上用醒目的标识,指出我应该关注的细节,然后用通俗易懂的语言进行解释。这种“指引式”的学习方式,让我能够轻松地抓住画作的重点,理解它的内涵。例如,在一幅描绘人物肖像的画作中,它会圈出人物的眼神,然后解释这个眼神所传达出的情绪,或者指出人物手中拿着的物品,然后说明这个物品所代表的社会地位或象征意义。这种“原来是这样!”的瞬间理解,让我充满了学习的乐趣。更让我觉得这本书价值非凡的是它“普及知识与实物鉴赏并行”的理念。它不仅仅是告诉你画的是什么,更重要的是教你如何去“看”一幅画,如何在真实的艺术品面前运用这些知识。它会引导我去关注画面的色彩搭配,构图布局,甚至画家的笔触特点,这些都是我以前从未留意过的方面。例如,在介绍一幅印象派的风景画时,它会提醒我注意画家是如何用短促、跳跃的笔触来捕捉光影的变化,以及这种技巧如何营造出画面的动感和氛围。这种将理论知识与实践观赏技巧相结合的方式,让我觉得这本书非常实用。我不再只是一个被动的观众,而是学会了如何主动地去探索和发现画作的魅力,我非常期待带着这本书的“火眼金睛”去美术馆,用一种全新的、更深入的方式去感受艺术。

评分我一直是个对艺术充满好奇,但又常常因为知识储备不足而感到局限的人。面对那些精美的画作,我常常只能停留在“好看”的层面,却无法深入理解其背后的文化、历史和艺术价值。《这幅画原来要看这里》这本书,就如同及时雨一般,给了我极大的启发。它收录了150多幅画作,而且每幅画的呈现都别具匠心。最让我赞赏的是它“图文简单对应”的理念。以往的书籍,要么文字过多,要么图片孤立,让我难以将文字信息和画面内容有机地结合起来。但这本书,它巧妙地将画面分解,用清晰的标识直接指向画面的关键区域,并配以简练易懂的文字说明。这种“一目了然”的学习方式,极大地提高了我的理解效率。例如,在一幅描绘历史事件的油画中,它会用圆圈标注出画面中几个重要人物,然后简要介绍他们的身份和在历史事件中的作用;或者会圈出画面中某个特定场景,然后解释这个场景在当时的历史背景下的重要性。这种“化抽象为具体”的讲解,让我能够迅速抓住画作的核心信息,并建立起对画作的初步认知。更重要的是,这本书“普及知识与实物鉴赏并行”的宗旨,让我觉得它不仅仅是一本欣赏画册,更是一本实用的“艺术通识”指南。它不仅仅是讲解画作本身,还会引导我去思考画作的创作背景、艺术家的创作意图,以及这些画作在艺术史上的地位。例如,在介绍一幅印象派画作时,它会解释当时社会变革对艺术风格产生的影响,以及画家们如何打破传统,用全新的视角去描绘世界。这种将知识普及与鉴赏方法相结合的方式,让我觉得这本书的学习价值非常高。我不仅能够理解书中的画作,更能将这种理解能力应用到未来的实际观展中,让我对艺术的欣赏不再是浮于表面,而是有了更深刻的洞察力。

评分我一直认为艺术是一门非常高雅的学问,普通人很难真正入门,尤其是面对那些历史悠久、风格迥异的画作,更是感到无所适从。《这幅画原来要看这里》这本书,彻底改变了我的想法。它收录了150多幅画作,而且每一幅的呈现都非常用心。最让我惊艳的是它“图文简单对应”的设计。以往我看艺术类书籍,常常是文字和图片分开,需要花费大量精力去对照,而且很容易顾此失彼。但这本书,它直接在画面上进行标注,用箭头、框选等方式,清晰地指向画面中的重点,然后用简洁的语言进行解释。这种“有针对性”的讲解,让我能够迅速抓住画作的精髓,不再被复杂的细节所困扰。例如,在一幅描绘神话故事的画作中,它会圈出画面中几个关键的神祇,然后简要介绍他们的身份和在故事中的角色,让我立刻就理解了画面的主题;或者会指出画面中某个具有象征意义的物体,然后解释它的文化内涵。这种“点破天机”的感觉,让我觉得学习艺术原来可以如此轻松有趣。更让我觉得这本书弥足珍贵的是它“普及知识与实物鉴赏并行”的理念。它不仅仅是简单的介绍画作,更是教我如何“看懂”一幅画。它会引导我去关注画面的构图,色彩的运用,以及画家的笔触所传达的情感。例如,在介绍一幅风景画时,它会分析画家是如何利用线条和色彩来营造空间感和氛围感,以及这些技巧如何影响观者的感受。这种将理论知识与实践赏析技巧相结合的方式,让我觉得这本书具有很高的实用价值。我不再是那个只会“看热闹”的普通观众,而是能够带着更专业的眼光去欣赏艺术,去感受艺术家的情感和思想。

评分我一直认为自己是个“艺术绝缘体”,对那些名画总是感觉高深莫测,难以接近。《这幅画原来要看这里》这本书,却让我彻底改变了这个看法。它收录了150多幅画作,从古典到现代,几乎涵盖了艺术史上的重要时期和风格,而且每一幅画的呈现都恰到好处。最让我感到惊喜的是它“图文简单对应”的处理方式。以往我看艺术书籍,总是被大量的文字和图片搞得晕头转向,不知道哪个部分对应哪个解释。但这本书,就像是请了一位私人导游,它会直接在画面上用箭头、圆圈等方式,精准地指出你需要注意的细节,然后用简洁明了的语言进行阐释。这种“指引式”的学习方法,让我不再感到迷茫,而是能够轻松地理解画作中的奥秘。比如,在一幅宗教题材的画作中,它会圈出某个手势,然后解释这个手势所代表的宗教含义,或者指出画面中某个动物的象征意义,让我瞬间就能领会画作背后深层的寓意。这种“原来如此”的顿悟感,在阅读过程中屡次出现,让我充满了学习的乐趣。更难得的是,这本书的“普及知识与实物鉴赏并行”的理念。它不是空谈理论,而是告诉你如何将这些知识应用到实际的观赏体验中。它会教我如何去解读画面的构图,如何理解色彩的运用,甚至会提醒我注意画家的笔触和材料对作品整体风格的影响。这种将理论学习与实践技巧相结合的方式,让我觉得这本书非常有价值。我不再只是一个被动的接受者,而是学会了如何主动地去分析和欣赏艺术品。我迫不及待地想带着这本书的“火眼金睛”,去美术馆,用一种全新的、更深入的方式去体验那些伟大的艺术作品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有