具体描述

基本信息

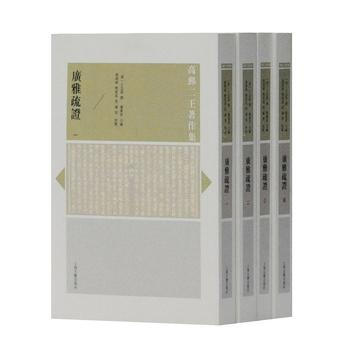

书名:广雅疏证.全4册

:308.00元

作者:王念孙 撰,虞万里,张靖伟,樊波成,马涛

出版社:上海古籍出版社

出版日期:2018-02-01

ISBN:9787532586974

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:大32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

戴震疏证《方言》,念孙困于回护乃师之误;段玉裁注释《说文》,怀祖不欲与同门争锋,故转而撰著《广雅疏证》,看似无奈之举,实则成为日后王氏父子二人学术成就的基点。

内容提要

《广雅疏证》是一部系统整理、阐述《广雅》的著作。实际上,《广雅疏证》乃是王念孙借《广雅》一书以畅述其音韵、文字、训诂之学识的集大成之作,更是清代语言学史上成就较高的小学要籍。《广雅疏证》之篇章次序一仍《广雅》,对其训释,逐条加以疏证,内容主要有“补正《广雅》文字”、“辨证张揖误采”、“纠正先儒误说”、“揭示《广雅》体例”、“疏证《广雅》的训释”、“兼涉同源探求”、“校正曹宪音释”。《广雅疏证》还有两个优点,一是博考典籍,取证宏富。二是实事求是,态度严谨。但仍然少不了有些缺点,一是体例不尽完善,二是使用术语不尽,三是疏证校订或有失误,四是徵引典籍或有疏漏。

目录

高邮二王著作集出版说明

《广雅疏证》整理本序

广雅疏证序

自序

上广雅表

卷上 释诂

卷下 释诂

卷第二上 释诂

卷第二下 释诂

卷第三上 释诂

卷第三下 释诂

卷第四上 释诂

卷第四下 释诂

卷第五上 释言

卷第五下 释言

卷第六上 释训

卷第六下 释亲

卷第七上 释宫

卷第七下 释器

卷第八上 释器

卷第八下 释乐

卷第九上 释天

卷第九下 释地 释邱 释山 释水

卷第十上 释草 释木

卷第十下 释虫 释鱼 释鸟 释兽 释兽

作者介绍

王念孙(1744年 ——1832年),字怀祖,生而清羸,故自号石臞。江苏 高邮人。王引之之父。自幼聪慧,八岁读完十三经,旁涉史鉴。乾隆四十年(1775年)进士,历任翰林院庶吉士、工部主事、工部郎中、陕西道御史、吏科给事中、山东运河道、直隶永定河道。王念孙平生笃守经训,个性正直,好古精审,剖析入微,时与钱大昕、卢文弨、邵晋涵、刘台拱有“五君子”之称誉。

文摘

序言

用户评价

我最近在整理关于古代服饰仪轨的资料,偶然翻到了这部书中的相关论述。说实话,在学术圈子里,这部著作的名头一直响亮,但真正静下心来细看,才体会到它在细节处理上的极致。比如,对于某个特定服饰部件的称谓在不同朝代的细微差别,书中不仅给出了明确的界定,还追溯了其词源,甚至附上了不同版本之间的差异比较。这种层层深入的挖掘,简直就是一场语言考古。我发现自己之前对某些概念的理解,都停留在表面,这本书像一把锋利的手术刀,将模糊的概念剖析得清晰透彻。对于从事专业研究的人来说,这套书与其说是参考资料,不如说是必须拥有的“原典”,因为很多后世的讹误和附会,都能在原典的严密考证中得到纠正。它提供的不是结论,而是通往结论的严谨路径。

评分说实话,我对这套书的初印象是“厚重”。这种厚重不仅是物理上的(纸张、装帧都透着一股子老派的讲究),更是精神层面的。阅读它,需要极大的耐心和沉下心来的劲头。我不是科班出身,读起来难免有些吃力,很多地方需要反复揣摩其引用的典故和引申的义理。然而,正是这种“啃硬骨头”的过程,带来的满足感是空前的。它不像现代流行的快餐读物,读完后留下的是转瞬即逝的印象,而是如同雕刻一般,深深地印刻在脑海里。它强迫你慢下来,去体会语言是如何随着时代流转而生根发芽、枝蔓滋长的。那些看似枯燥的训诂对比,背后隐藏着古代社会生活方式的侧影,让人在不知不觉中,对古人的智慧产生了由衷的敬佩。这是一本真正需要“品”而不是“读”的书,值得反复把玩。

评分最近迷上了清代学者的那种“咬定青山不放松”的研究精神。读这套书,能真切感受到那种非要穷尽其源流不可的执着。它不是那种为了凑字数而堆砌辞藻的文字,每一个字、每一个引文,都有其不可替代的价值和不可或缺的支撑点。我特别欣赏作者在处理那些模棱两可的词条时所展现出的审慎态度——他不会武断地下结论,而是会列举所有可能的解释,并权衡利弊,最终给出最符合逻辑的推断。这种“存疑兼证”的治学风格,体现了极高的学术操守。对于我们这些在信息爆炸时代习惯了快速获取答案的人来说,重温这种踏实严谨的求学态度,本身就是一种净化心灵的体验。它教会我,真正的学问,需要时间去沉淀,去打磨。

评分坦白讲,我是一个对传统文化抱着敬畏但又常常感到遥不可及的普通读者。这套书的难度是毋庸置疑的,但它美妙之处恰恰在于,即便是不能完全领会其中所有的专业术语和繁复的论证链条,光是欣赏其结构和气韵,也已是一种享受。我有时会随机翻开某一页,读上几段,那些古奥的词句在现代汉语的语境下,偶尔会跳跃出一些令人会心一笑的关联。它像一座巨大的、雕刻着无数历史细节的迷宫,即便只是在边缘徘徊,也能感受到其内部宏大而精密的构造。它成功地将那些沉睡在故纸堆里的知识,以一种系统化的、极富体系感的方式呈现出来,让遥远的古代文化拥有了清晰的轮廓。这套书,是连接当代人与传统学术巅峰的坚实桥梁。

评分这部鸿篇巨制,初翻卷首,便觉一股沛然莫之能御的书卷气扑面而来,仿佛穿越了时空,直接与先贤对话。我向来对清代考据学大家倾注心力之作怀有敬畏之心,而此书的体例之严谨、考证之精微,着实令人叹为观止。它并非那种泛泛而谈的综述,而是字斟句酌,将古籍中的只言片语都视为珍宝,层层剥茧,力求还原其本真面貌。那些看似寻常的词义变迁,在作者的笔下,都成了一部生动的历史演义。尤其是一些涉及古代地理、物产的阐释,往往引经据典,旁征博引,其学问之渊博,令人在阅读时不得不时常停下来,深思良久。全书的脉络梳理得井井有条,虽内容浩瀚,却不显芜杂,足见作者驾驭复杂材料的高超功力。对于任何一个醉心于传统小学的人来说,这套书无疑是一座需要攀登的学术高峰,每一步向上,都能带来知识和认知的提升。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有