具体描述

基本信息

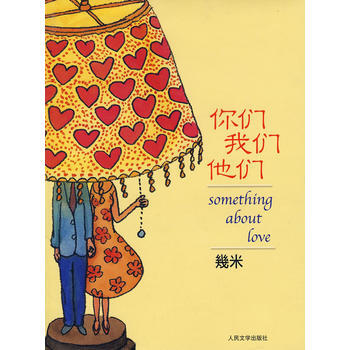

书名:你们 我们 他们

定价:27.00元

作者:幾米

出版社:人民文学出版社

出版日期:2007-12-01

ISBN:9787020062904

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

幾米**爱情图文书,全球同步发行,引爆今夏*为浪漫曲折爱情大讨论!幾米一针见血的论调,辛辣讽刺的文字,配上精美细腻的图画撩拨了你们我们他们的爱情观。

所有的小孩都知道,每当午夜钟声响起,游乐场里的旋转木马,就会开始在星空下喧闹嬉戏,他们随着神秘的乐音,绕着圈圈忽高忽低相互追逐,直到天渐渐亮起时,才会慢慢慢慢地停下来……小朋友们说,因为他们在谈恋爱嘛……

内容提要

自古以来排列在爱情行伍中的骚人墨客不可胜数,歌颂爱情的文学创作也络绎不绝,但是《你们我们他们》这本书,对于爱情的态度,却是质疑居多,虽然书中人物双双对对,但是幾米在复数的对称中却安排了矛盾,于是抒情的畿米不见了,小小甜蜜的爱情只是穿插点缀;辛辣讽刺的文字,一针见血的论调,恋人朝天喷火的画面,情侣相对却不相望的窘境,让人心生警惕,这是一本掺杂了人生百味的爱情图文书。

目录

作者介绍

幾米,一九九八年开始创作。作品风靡两岸三地,美、法、德、希腊、韩、日、泰等国皆有译本。学界和媒体多次以“幾米现象”为主题分析讨论。Studio Voice杂志选为亚洲有创意的五十五人之一。

文摘

序言

用户评价

《围城》:婚姻的围城,人生的围城 钱钟书的《围城》,初读时以为是关于婚姻的那些鸡毛蒜皮,细品之后才发现,它简直是一部洞察人性的百科全书。方鸿渐这个人物,简直就是那个时代,甚至可以说是任何时代里,那些迷茫、软弱、又带着一丝自以为是知识分子的典型缩影。他对爱情有着朦胧的向往,对婚姻有着不切实际的幻想,最终却一步步跌入“围城”。而苏小姐、孙小姐,鲍小姐……每一个出现在方鸿渐生活中的女性,也都带着她们各自的色彩和命运。书中对人物的刻画,那种冷峻的幽默,简直是技惊四座。你看不到作者在直白的评判,却能在字里行间感受到他对这些人物的洞察和嘲讽。婚姻的围城,人生的围城,它不仅仅是肉体上的束缚,更是精神上的枷锁。人们渴望进入,又想逃离,这种矛盾贯穿始终。我尤其喜欢书中对细节的描写,那些看似不经意间的对话,却道出了人生的无奈和世事的荒谬。它让我意识到,我们每个人,或许都在某种程度上,把自己困在了自己的“围城”里,却浑然不觉。读《围城》,就像是在照镜子,你会看到自己,也会看到身边人的影子,那种对现实的精准捕捉,让我拍案叫绝,也让我陷入了沉思。

评分《白夜行》:黑暗中的一丝微光 《白夜行》这本书,读完之后,整个人都陷入了一种莫名的压抑感,但又难以自拔。东野圭吾就是有这种魔力,他能把最黑暗的人性,描绘得如此淋漓尽致,却又让你在绝望中寻找一丝希望。雪穗和亮司,这两个名字,仿佛自带悲剧色彩。他们从年少时就背负着沉重的罪孽,为了生存,为了不被命运打败,他们走上了一条不归路。故事以一种“旁观者”的视角,冷静地记录着他们的人生轨迹,从最初的相遇,到后来的各自独立,再到他们之间若有若无的联系,一切都显得如此自然,又如此令人心惊。我最佩服的是作者对人物心理的刻画,雪穗的冷静、隐忍,亮司的决绝、守护,他们为了彼此,付出了太多,也改变了太多。那种“白夜行”的比喻,简直是神来之笔,他们就像是在永恒的黑夜中行走,看不到尽头,也无法停歇。我常常会思考,如果他们当初的选择不同,命运又会如何?书中每一个案件,每一个细节,都像一块拼图,将他们的命运一点点展现在读者面前。即使他们做了那么多错事,但他们之间那种超越一切的羁绊,却又让人心生怜悯。这本书让我看到了人性的复杂,看到了环境对一个人的影响,也让我对“善”与“恶”的界限产生了深深的思考。它不是一本轻松的读物,但它绝对是一本能够让你在黑暗中思考,并在绝望中寻找微光的作品。

评分《活着》:苦难中的人性光辉 《活着》这本书,读起来每一个字都带着重量。余华用最朴素的语言,讲述了一个最令人心碎的故事。福贵的一生,简直就是一部浓缩的苦难史,他经历了太多,失去了太多,但每一次被打倒,他都能顽强地“活着”。从大地主到赤贫,从儿子到女儿,再到妻子,他生命中最重要的亲人一个个离他而去,留给他的只剩下无尽的孤寂和那个他赖以生存的黄牛。但是,最让我动容的是,即便经历了如此多的磨难,福贵身上依然没有被绝望吞噬。他依然在努力地生活,依然在努力地耕作,他依然能够平静地回忆过去,用一种近乎麻木的平静接受眼前的现实。这种“活着”的姿态,不是对苦难的屈服,而是一种超越苦难的力量。它让我思考,到底是什么支撑着一个人在生命的洪流中不被淹没?是希望吗?还是某种更深层的东西?书中的每一个人物,哪怕是短暂出现,都带着深刻的印记。家珍的善良,凤霞的乖巧,有庆的纯真,以及那些在时代洪流中被牺牲的生命,都构成了一幅幅令人难以忘怀的画面。读这本书,我几度哽咽,但更多的是一种震撼。它让我看到了人性的坚韧,看到了生命最原始的求生欲望,也让我更加珍惜现在拥有的一切。

评分《繁花》:一座时代的百科全书 《繁花》的阅读体验,简直像是在品尝一杯陈年的老酒,入口微涩,回味却甘醇悠长。金宇澄的语言,有一种不动声色的力量,他用上海话的韵味,编织出那个时代特有的风情画卷。这本书的魅力在于它的“散”,它不像许多小说那样有清晰的主线和明确的结局,而是像人生本身一样,充满了偶然和断裂。你可以看到一群上海人在改革开放初期,如何在时代的浪潮中抓住机遇,又如何被命运裹挟。阿宝、强、汪小姐,这些人物的名字,听起来就带着那个年代特有的腔调。他们经历的起起伏伏,有对金钱的追逐,有对情感的纠葛,有对未来的迷茫,也有对过去的怀念。书中大量的细节描写,比如穿着打扮,饮食习惯,甚至是一句一句的上海话对白,都让我感觉无比真实,仿佛穿越回了那个年代,看到了那些穿着喇叭裤、留着披肩发的年轻人,在街头巷尾忙碌的身影。我尤其喜欢书中对上海这座城市的描绘,它不仅仅是一个背景,更是一个有生命的个体,它见证了历史的变迁,也承载了无数人的悲欢离合。读《繁花》,与其说是在读一个故事,不如说是在感受一种氛围,一种时代的气息。它让我重新审视了那个时代,也让我对生活有了更深的理解。

评分读《人生海海》有感 这本《人生海海》真的让我久久不能平静。初读时,我以为只是一个关于小人物在大时代洪流中的挣扎与生存故事,然而随着情节的深入,我才发现它远不止于此。作者以一种不动声色的笔触,勾勒出那个特定时代下,个体命运的曲折与坚韧。主人公“我”作为故事的叙述者,他的视角纯净而敏锐,带领读者一步步走进一个充满谜团和变迁的人生。书中的人物塑造尤其令人印象深刻,无论是那个神秘的“瞎子”爷爷,还是周边形形色色的人物,他们都带着那个时代的烙印,活得那么真实,那么有血有肉。特别是“瞎子”爷爷,他沉默寡言,却用自己独特的方式影响着“我”的成长,他的过去仿佛一个巨大的谜团,牵引着“我”去探索,也牵引着读者去思考。故事的推进不是那种跌宕起伏的惊险,而是如同细水长流,在看似平淡的日子里,却暗藏着汹涌的情感和深刻的哲思。我常常在阅读时停下来,回味那些对话,那些场景,仿佛自己也置身于那个小镇,感受着空气中弥漫的尘土味和人情味。这本书让我明白,即使是在最艰难的环境下,生命依然有着顽强的力量,而那些看似微不足道的个体,他们的故事同样可以如此震撼人心。它不是一本轻松愉快的读物,但它一定是一本能够触及灵魂的书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有