具体描述

基本信息

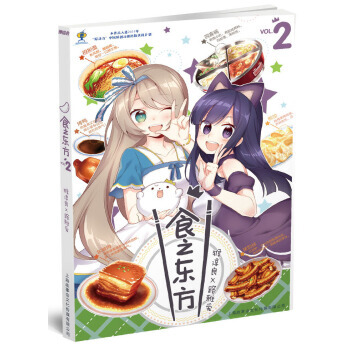

书名:食之东方(第二卷)

定价:15.00元

作者:猴淳良,路雅爱

出版社:世纪出版集团

出版日期:2016-07-01

ISBN:9787553505701

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

口味不同,食法各异,来自天南地北的四个妹子齐聚一堂,因为吃文化的碰撞而引发的各种温馨好玩又爆笑的故事。不仅有美食可以看,还有神奇的魔法少女、恶魔。

目录

作者介绍

猴淳良,糖人动漫签约漫画作者,中国知名漫画家,作品风格清新有趣.代表作《猫之茗》曾获得中国动漫金龙奖提名。

路雅爱,漫画家,糖人动漫签约漫画作者,擅长描绘美食,在《食之东方》这个作品中担任美食绘画。

文摘

序言

用户评价

初读《食之东方(第二卷)》,便被其独特的视角所吸引。市面上关于美食的书籍琳琅满目,但大多流于表面,要么是冷冰冰的食谱,要么是夸张的赞美。而这本书,却以一种近乎散文的笔触,将食物与生活、与情感、与哲学巧妙地融合在一起。作者并没有刻意去追求华丽的辞藻,而是用朴实而真诚的语言,讲述着那些关于食物的动人故事。我记得书中有一段关于北方饺子的描写,它不仅仅是面皮包裹馅料的简单过程,更是对家庭团聚、辞旧迎新的一种仪式感。那些在寒冷冬夜里,一家人围坐在一起包饺子的场景,仿佛就在眼前,温暖而治愈。作者对于食材的理解,也远超常人。他不仅仅关注食材的口感和味道,更关注食材的生长环境、它的生命力,以及它在不同地域所承载的文化符号。例如,书中对某种稀有菌菇的介绍,不仅仅是描述了它的珍贵和美味,更讲述了它在当地少数民族生活中的重要地位,以及它所代表的敬畏自然、和谐共生的理念。这本书,让我重新认识了食物,也让我重新审视了自己的生活。它让我明白,即使是最平凡的食物,也蕴藏着不平凡的故事和智慧。

评分总而言之,《食之东方(第二卷)》是一本让我惊喜连连的书。我以为它只是一本介绍各地美食的书,但当我翻开它,才发现它远不止于此。作者的文字有一种魔力,能够将那些平凡的食物,赋予灵魂,让它们变得鲜活起来。我最欣赏的是书中对食物的情感连接的描绘。例如,关于家乡的某一碗面,作者用细腻的笔触,写出了那种跨越时空、深入骨髓的眷恋。它不仅仅是一碗面,更是童年的记忆,是母亲的爱,是家的味道。这种情感的渗透,让这本书变得格外有温度。而且,作者在书中对于一些濒临失传的传统烹饪技艺和古老食材的记录,也让我觉得意义非凡。在现代社会,很多传统的东西正在被遗忘,而这本书,就像一位忠实的记录者,将这些宝贵的财富保存了下来。读到这些内容,我既感到欣慰,也感受到一种责任,希望这些美好的东西能够被更多人看到和传承。这本书,不仅仅是关于吃的,更是关于如何去生活,如何去感受生活,如何去尊重和传承文化。它让我对“食”有了更深刻的理解,让我觉得,每一餐,都值得被认真对待。

评分《食之东方(第二卷)》给我的感觉,更像是一本精心编织的文化织锦,每一根丝线都代表着一种食材,每一次穿插都诉说着一段历史。我一直认为,食物不仅仅是满足口腹之欲的必需品,更是承载着地域特色、民族文化和历史变迁的载体。这本书恰恰做到了这一点,它用最生动、最接地气的方式,将那些隐藏在寻常巷陌、山野田间的珍馐美味,以及它们背后的传奇故事,一一呈现在读者面前。作者对食材的溯源考究,对烹饪技艺的细致描摹,都让我叹为观止。例如,书中对川菜麻辣的由来,对粤菜“鲜”的追求,对鲁菜的醇厚,都进行了深入浅出的解读。那些听起来就让人垂涎欲滴的菜肴,在作者的笔下,仿佛拥有了生命,跃然纸上。更让我惊喜的是,书中还穿插了一些关于古籍中记载的食谱,虽然有些已经难以复原,但光是想象,就足以让人回味无穷。我特别欣赏作者对于季节性的强调,春生夏长秋收冬藏,不同的时节,自然会有不同的馈赠,而我们的饮食也应顺应自然,达到天人合一的境界。这本书,不仅仅是给热爱美食的人准备的,更是给所有对中华文化感兴趣的读者,一份不可多得的礼物。它让我意识到,我们所吃的,不仅仅是食物本身,更是历史的回响,是文化的传承。

评分读完《食之东方(第二卷)》,我仿佛经历了一场穿越时空的味觉盛宴。从第一页开始,作者就以一种极其细腻且充满人文关怀的笔触,将我们带入了一个充满烟火气的东方饮食世界。不再是简单罗列菜谱,而是将每一种食物背后的故事、节气、甚至是情感都娓娓道来。我尤其喜欢关于江南水乡的篇章,作者描绘的春日腌笃鲜,不仅仅是食材的简单组合,更是对春天生机勃勃的赞美,对家人团聚的温情回忆。那些文字,仿佛带着清晨的露水和泥土的芬芳,瞬间就能勾起我内心深处对家乡食物的眷恋。书中的插画也恰到好处,既有写实的精致,又不失写意的韵味,与文字相得益彰,让画面感十足。当我读到关于中秋月饼的章节时,脑海中不禁浮现出小时候全家围坐在一起,一边赏月一边分享月饼的温馨场景。作者没有停留在物质层面,而是深入挖掘了食物与人、食物与节庆、食物与习俗之间的深层联系。这不仅仅是一本关于吃的书,更是一部关于生活、关于情感、关于文化的百科全书。看完这本书,我不仅对中华美食有了更深的理解,也对那些蕴藏在食物中的东方智慧和情感有了更深刻的体会。它让我重新审视了自己与食物的关系,让我更加珍惜每一餐,更加感恩那些为我们奉上美味的双手。

评分《食之东方(第二卷)》这本书,带给我的感受是一种沉浸式的体验。它不是那种可以速读的书,而需要你慢慢地品味,细细地咀嚼。作者就像一位经验丰富的导游,带领着我们在中华大地上进行一场别开生面的美食之旅。从北到南,从东到西,书中描绘的不仅仅是各地的特色菜肴,更是那些隐藏在菜肴背后的地理环境、气候特征、历史文化以及民俗风情。我特别喜欢书中关于西南地区民族美食的篇章,那些独特的香料、大胆的搭配,以及充满生命力的烹饪方式,都让我对这片土地充满了好奇和向往。作者在描述时,总是能捕捉到最细微之处,比如当地人吃辣的习惯是如何形成的,为什么他们喜欢用某种特定的香料,这些细节的描写,让整个叙述更加立体和真实。而且,书中还穿插了一些关于民间传说和历史典故,这些故事为原本就充满魅力的美食,增添了更多的文化底蕴和神秘色彩。阅读这本书,仿佛置身于当地的市场,能够闻到空气中弥漫的各种香料味,听到小贩们的叫卖声,感受到浓厚的生活气息。它让我明白,我们所吃的,不仅仅是舌尖上的味道,更是对一个地方、一个民族的深度感知。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有