具体描述

| 图书基本信息 | |||

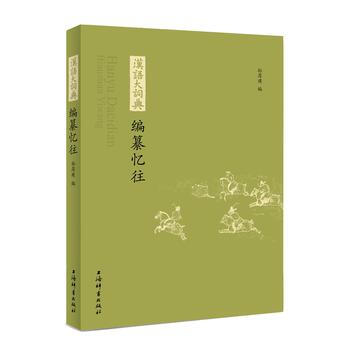

| 图书名称 | 《汉语大词典》编纂忆往 | 作者 | 孙厚璞 |

| 定价 | 48.00元 | 出版社 | 上海辞书出版社 |

| ISBN | 9787532650224 | 出版日期 | 2017-12-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 32开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 《<汉语大词典>编纂忆往》,由《汉语大词典》*版的回忆性文章组成,主编为原《汉语大词典》编写领导小组办公室主任、汉语大词典编纂处办公室主任,作者均为参加*版编纂的编写者或编辑,孙厚璞等回顾了《汉语大词典》1986年出版*卷,1994年全书出齐。这在我国辞书编纂史上,是一个空前的盛举。它对我国迅速发展的汉语辞书编纂事业,起到了继往开来、承先启后的作用。《汉语大词典》是一部既收今词,又收古词,也收“不古不今”的语词,具有汉语词语的总汇那样性质的词典,供人查阅和参考。全书编写方针是“古今兼收,源流并重”。所谓“源流并重”,是说每一条词语的解释都应尽可能依据历史原则,理清词义的来源和演变,发生和发展。在处理词的词汇意义和语法意义的关系时,又以词汇意义为主。同时,考虑到辞书的实用性,为了帮助读者解决在语文学习和运用、研究中遇到的各种问题,对词语的用法也要适当注意,把历史性词典和记录性详解词典的特点结合起来。 《<汉语大词典>编纂忆往》一书则由关于编纂《汉语大词典》*版的回忆性文章组成,作者均为参加*版编纂的编写者或编辑,回顾了*版编纂过程中诸多鲜为人知的逸闻旧事;还展示了一版《汉大》珍贵的图片资料,如关于关于汉大编纂的中央办公厅文件,有当时领导批示,还有学者的手写信件。以及当时编发的编纂手册、引书格式、收词原则、工作简报等珍贵资料。*版编纂过程中的诸多逸闻旧事,具有较高的史料价值。 |

| 作者简介 | |

| 孙厚璞,原《汉语大词典》编写领导小组办公室主任,汉语大词典编纂处办公室主任,于1975—1984年承担《汉语大词典》编纂的组织、沟通、协调、领导工作,为《汉语大词典》版出版做出了突出贡献。 |

| 目录 | |

| 孙厚璞:梅花香自苦寒来——《汉语大词典》编纂前十载工作纪事 吴琦幸:编纂《汉语大词典》的那些日子、那些人 陈增杰:《汉语大词典》:一个老兵的回顾 张如元:《汉语大词典》:一个小兵的回忆 赵恩柱:参加《汉语大词典》编纂工作杂记 吴连生:我与《汉语大词典》 黄金许:雪泥鸿爪忆《汉大》 李鸿褔:《汉语大词典》审音纪实 陆锡兴:在“汉大”古今字争论中的喜悦与烦恼 郭忠新:分卷主编负责制能出好书快出书 虞万里:《汉语大词典》编纂琐忆——兼谈“夺情 ”与“邺架”义项之缺失缘由 徐文堪:略论《汉语大词典》的特点和学术价值《汉语大词典订补》后记 马君骅:回答?解惑?信息量——从《汉语大词典》编纂实践说释义 刘俊一:话说《汉语大词典》审音及其他 章锡良:一部高水准的精神产品 赵应铎:我们的业务汇报会——《汉语大词典》编写中的几个小故事 钱玉林:汉语古典文学语词的宝库 李明权:佛教语与《汉语大词典》 孙立群:《汉语大词典》插图的特点与工艺流程 |

| 编辑推荐 | |

| 本书由《汉语大词典》*版的回忆性文章组成,作者均为参加*版编纂的编写者或编辑,回顾了*版编纂过程中的诸多鲜为人知的逸闻旧事,读起来较有趣味性。书中还展示了一版《汉大》珍贵的图片资料,如关于关于汉大编纂的中央办公厅文件,有当时领导批示,还有学者的手写信件。以及当时编发的编纂手册、引书格式、收词原则、工作简报等珍贵资料。 本书的出版作为本次汉大二版修订的周边性产品,有的纪念意义,也具有较高的史料价值,其中的一些编纂过程的描述、学术问题的经验探讨对我们本次修订也有的指导意义。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的整体观感,传递出一种非常严肃且可信赖的专业态度。它没有采用时下流行的花哨设计,而是选择了最经典、最经得起时间考验的视觉语言。封面的色彩选择,即便历经数年光阴的摆放,想必也能保持其原有的沉稳格调,不易过时。这反映出设计者对作品生命周期的深远考量,他们明白,这类具有长久学术价值的作品,其外部包装也必须具备持久的生命力。每一次从书架上取下它,都能感受到一种被精心对待的感觉,这对于真正热爱书籍,并希望与知识进行长期对话的读者来说,是最重要的心理满足感来源。

评分我必须得提一下这本书在细节处理上的匠心独运。很多大部头书籍,在细节上总是容易出现瑕疵,比如烫金或压印的工艺不够精细,边缘裁切不齐等等。但这一本,无论是侧边切口的平滑度,还是封面文字边缘的清晰锐利,都达到了印刷制作的顶尖水准。特别是当光线以特定角度照射在封面上时,那种微妙的光影变化,更增添了几分立体感和层次感。它不仅仅是一本工具书或研究资料,更是出版界工艺水平的一个标杆。这种对“完美主义”的追求,让人在阅读之外,也能享受到一次高质量的物质接触体验,实属难得。

评分这部书的装帧设计真是令人眼前一亮,那种沉稳又不失典雅的气质,让人一上手就感觉到了它背后蕴含的厚重历史感。封面选用的材质触感温润,油墨的色彩搭配得恰到好处,即便是摆在书架上,也像是一件精心雕琢的艺术品。我尤其欣赏它在细节上的处理,比如字体排版的考究,字号和行距的拿捏,都体现出一种对阅读体验近乎苛刻的追求。初次翻阅时,我就被那种清晰、舒展的版式所吸引,长时间阅读下来,眼睛也不会感到过分的疲劳,这对于一本可能需要反复查阅和细细品味的著作来说,简直是太重要了。可以说,这本书的外在美感,已经为接下来的精神探索打下了坚实而美好的基础,让人充满了对内在文字的期待。这种从外到内的用心,是如今许多快餐式出版物中越来越少见的了。

评分这本书的开本和整体重量,在实际携带和使用中展现出一种微妙的平衡。它足够厚实,以至于让人能感受到内容量的丰富与充盈,但同时又在尺寸设计上做到了合理的控制,即便需要随身携带去图书馆或者会议室,也并不会显得过于笨重累赘。每一次将其从书包中取出,那种沉甸甸的质感,都像是在无声地宣告着其内容的价值不凡。更值得称赞的是,扉页和版权页的设计布局极为精炼,没有多余的装饰,所有必要的信息都以最简洁明了的方式呈现出来,这对于追求效率和准确性的读者而言,是极其友好的设计。它在“实用性”和“纪念性”之间找到了一个非常高明的结合点。

评分拿到这本书后,我立刻被那种扑面而来的学术气息所震撼。它给我的感觉,与其说是一本“书”,不如说是一份精心整理的文化遗产档案。内页纸张的克重和白度选择得非常专业,既保证了墨色的显现效果,又避免了反光带来的阅读障碍。装订工艺的扎实程度也令人放心,即使是经常翻动某些跨页或者需要摊开阅读的部分,也能保持得非常平整,完全不用担心书脊的损坏问题。这种对物理载体的极致尊重,让我不禁联想到那些老一辈学者在整理典籍时所抱有的敬畏之心。它不仅仅是知识的载体,更是一种对文化传承的庄严承诺,让人在捧读时油然而生一种责任感,仿佛自己也成了这场文化接力中的一员。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有