具体描述

基本信息

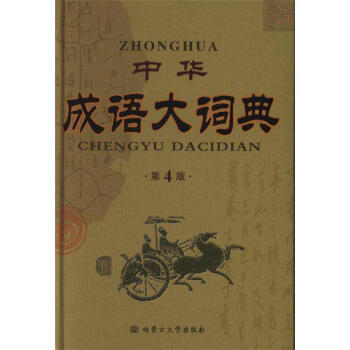

| 商品名称: 中华成语大词典-第4版 | 出版社: 内蒙古大学出版社 | 出版时间:2018-03-01 |

| 作者:林刚 | 译者: | 开本: 32开 |

| 定价: 99.00 | 页数:1962 | 印次: 4 |

| ISBN号:9787811155709 | 商品类型:图书 | 版次: 4 |

用户评价

作为一位退休的语文教师,我陪伴过无数学生走过他们求学生涯中最重要的阶段,深知成语学习对打基础的重要性。一本好的词典,必须能够适应不同年龄段读者的需求。我惊喜地发现,这本新版的成语词典在这一点上做得尤为出色。对于初学者而言,它的释义清晰简洁,例句选取贴近现代生活,易于理解和记忆;而对于我这样深耕多年的老教师来说,它在典故溯源和版本比较上展现出的学术严谨性,完全可以作为研究参考。特别是它对一些历史变迁中意义发生微妙变化的成语的注释,提供了非常专业的对比分析。这说明编纂团队真正做到了“老少咸宜,雅俗共赏”,既能服务于课堂教学,也能满足专业研究的深度需求,这种广博性是许多单一用途工具书难以企及的。

评分我一直认为,工具书的价值不仅仅在于“查阅”,更在于“学习”和“启发”。很多工具书读起来枯燥乏味,像是在啃一块硬邦邦的石头,但《中华成语大词典-第4版》却有着令人意想不到的“阅读乐趣”。我发现它在收录成语时,对一些具有文化象征意义的词汇,会专门设置一个文化背景解析的小栏目。比如,关于“梅兰竹菊”的介绍,它不仅仅是解释了字面意思,还深入剖析了它们在中国传统文人精神中的象征意义,这种跨学科的知识融合,让阅读过程充满了惊喜。它不再是一本冷冰冰的字典,而更像是一位博学的长者在娓娓道来,引导读者从成语的小世界窥见中国文化的宏大图景。这种潜移默化的熏陶作用,对于提升个人的文化素养,远比死记硬背要有效得多。

评分对于一个需要经常进行文字创作的自由撰稿人来说,准确和生动的语言是我的生命线。有时候,在构思一个段落时,我可能脑海里有一个模糊的意象,但苦于找不到那个“最恰当”的成语来点睛。以往的经历是,要么用了一个意思相近但韵味不足的词,要么就不得不放弃使用成语,导致文章气势不足。这本书简直就是我的“灵感宝库”和“语言矫正师”。它的检索系统设计得极其人性化,不仅支持按拼音和笔画查找,更令人惊喜的是它还提供了一种基于“近义/反义”的联想查询功能。我试着用几个相关的词语进行反查,竟然一下子找到了几个我从未听闻但用在这里却能瞬间提升表达效果的成语。这种知识网络化的呈现方式,极大地激发了我的创作潜能,让我在追求语言精确性的路上多了一位得力的助手。

评分我是一个对语言学习有着近乎偏执追求的人,尤其对成语的精妙之处情有独钟。在我看来,成语不仅仅是词汇的积累,更是中国历史、哲学和生活智慧的浓缩。我之前收藏过好几本号称权威的成语词典,但总觉得各有各的遗憾,要么释义过于简略,无法深入理解其典故的来龙去脉;要么收录过于陈旧,对当代常用成语的补充不够及时。我非常希望找到一本既能涵盖经典,又能与时俱进的工具书。这本书的出现,在我看来填补了这个空白。我随手翻开其中一页,随便选取了几个不甚常见的成语,发现其对每一个成语的解释都做到了多维度覆盖——从字面意思到引申义,从出处典故到例句的细致锤炼,甚至连不同语境下的使用禁忌都有所提及。这种详实而又深入的讲解方式,无疑极大地提升了我对成语的掌握深度,不再是简单的“知其然而不知其所以然”了。

评分这本书的装帧设计实在是太棒了!拿到手里沉甸甸的,纸张的质感也非常好,拿在手上有一种沉稳厚重的感觉,一看就知道是下了功夫的精品。封面设计得大气又不失古朴,那种淡淡的墨香仿佛都能透过纸面传过来,让人立刻就能感受到中华传统文化的底蕴。书脊的字体排版清晰醒目,无论是放在书架上还是随身携带,都显得非常有档次。内页的印刷更是无可挑剔,字迹清晰锐利,排版疏密得当,即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。这种对细节的极致追求,真的让我对这本书的内容充满了期待。我常常翻阅一些工具书,很多时候排版混乱或者纸张粗糙的设计都会让人望而却步,但《中华成语大词典-第4版》完全没有这个问题,它在物理呈现上就已经达到了收藏级的标准,绝对是物超所值的一次购书体验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有