具体描述

内容介绍

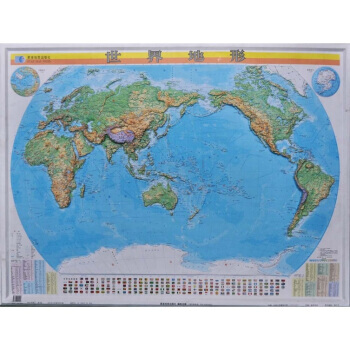

本图人口数不是同1年度的统计数。

《世界地形》比例尺为1:3250万。印有世界各guo家和地区面积、人口表的详细数字。还有亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲五大洲中各个guo家的guo家标志。

暂时没有目录,请见谅!

用户评价

这本关于世界自然景观的百科全书,简直是一场视觉与知识的盛宴!我原本以为,仅仅是看看那些山脉、河流、沙漠的图片,就能满足我对“世界地形”的好奇心,但这本书的深度远超我的想象。它不仅仅罗列了地理名词,而是用一种近乎文学的笔触,描绘了每一处地貌的形成过程。比如,书中对喜马拉雅山脉的板块构造运动的阐述,细致到让人仿佛能感受到地壳挤压时的那份沉重与力量。接着,它又优雅地转向了那些宁静的、由冰川雕刻而成的峡湾,那些蓝得深邃、冷得刺骨的水域,文字间充满了对大自然鬼斧神工的敬畏。最让我惊喜的是,作者没有止步于纯粹的自然科学,还巧妙地融入了人文历史的线索——例如,古代文明如何依傍着大河三角洲兴起,以及不同地形如何塑造了当地居民的文化习俗和生活方式。这种跨学科的叙事方式,让阅读过程充满了发现的乐趣,绝非枯燥的教科书可以比拟。如果说有什么小小的遗憾,那就是如此丰富的细节,着实需要我反复翻阅、细细品味,否则一不小心就会错过某个精彩的细节描述。

评分说实话,我原本是想找一本可以随时翻阅、了解世界奇观的“图册”,没想到捧到的竟是一部需要静下心来啃读的“史诗”。这本书的文字密度相当高,但其叙事节奏掌控得非常到位,使得阅读体验既有挑战性,又不至于让人感到疲惫。它对特定地理区域的案例分析,达到了近乎田野调查的细致程度。比如,关于南美洲安第斯山脉的章节,作者不仅仅介绍了它的走向和高度,更深入剖析了其两侧气候的巨大差异,以及这种气候分化如何催生了迥异的生态系统。我尤其欣赏它对“侵蚀”这一概念的多元解读,河流的切割、风的打磨、冰雪的雕刻,每一种力量都被赋予了独特的“性格”和“手法”,读起来仿佛在看一场持续了千万年的慢动作大片。如果你只是想快速了解几个地名,这本书可能会让你觉得有些“慢热”,但如果你渴望真正理解地球表面是如何被持续塑造、不断重构的,那么这本书的深度和广度绝对能满足你的求知欲。

评分我用了近两个月的时间才断断续续地读完这本书,它带来的冲击感是持续性的。它远超出了普通地理读物的范畴,更像是一部关于“地球形变史”的编年史。作者的语言风格时而磅礴大气,描述大陆漂移的宏大叙事时,能让人感受到宇宙尺度的变迁;时而又变得异常细腻,比如对特定沙漠地区风成地貌的微观分析,连沙丘的纹理和移动速度都有所提及。我特别欣赏它对“构造地貌”的全新解读,它不是简单地堆砌公式,而是通过大量的实例分析,展示了地壳运动是如何直接影响了人类文明的分布与冲突的。读完这本书,我感觉自己的世界观都被重塑了——那些看似永恒不变的山脉,其实不过是地质时间尺度上暂时的“暂停键”。它要求读者具备一定的耐心和基础知识背景,但一旦你沉浸进去,就会发现它为你打开了一扇通往地球深层秘密的大门,那种知识带来的满足感,是无可替代的。

评分我必须承认,在翻开这本厚厚的著作之前,我对“地形”的理解仅停留在中学地理课本的平面地图上。然而,这本书彻底颠覆了我的认知,它更像是一部关于地球“骨骼”的传记。它没有采用那种平铺直叙的编年史写法,而是像一位经验老到的地质学家,带着我们进行了一次跨越亿万年的时空探险。开篇对火山喷发和岩浆冷却的描绘,简直是教科书级别的精彩案例解析,那些关于岩石类型的分类和它们在不同压力、温度下的转变,被解释得逻辑清晰又引人入胜,完全没有普通专业书籍那种拒人于千里之外的晦涩感。其中,对海底洋中脊的描述尤其震撼,那种持续不断的、板块分离的动态过程,让我对脚下这片看似坚实的土地产生了全新的敬畏。更不用提那些详尽的剖面图和等高线图的解读指南,它们不再是让人头疼的符号,而是被赋予了生命和故事的线索。这本书的价值,在于它将宏大的地质尺度与我们日常可见的微小地貌变化完美地结合起来,让读者真正理解“山川”二字的深远含义。

评分这是一本结构严谨、内容详实的地理学著作,但它的优秀之处在于,它成功地将冰冷的地质学知识“软化”了。作者似乎深知,读者的耐心是有限的,因此在叙述复杂的地质年代和沉积岩理论时,总是穿插着大量生动的实景描述和历史典故。比如,在探讨石灰岩洞穴的形成时,书中对地下水溶解作用的解释,配上了欧洲某个著名洞穴的奇特钟乳石奇观的描摹,一下子就把抽象的化学反应拉到了具体的、可感知的层面。我个人对水文地理部分印象尤其深刻,书中对河流的“生命周期”——从源头到入海口的演变过程,描述得极富画面感。它让我开始关注脚下小溪的走向,思考它最终会汇入哪片海洋,这种由宏观到微观的思维转换,是很多同类书籍未能达到的境界。总而言之,这本书不仅是知识的载体,更是一把引导我们重新审视我们所处星球的钥匙。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有