具体描述

基本信息

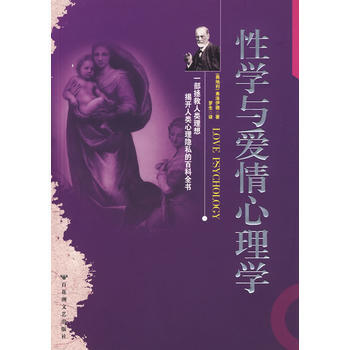

书名:与爱情心理学 love psychology:一部揭开人类心理隐私的百科全书

定价:22.80元

作者:(奥地利)弗洛伊德

出版社:百花洲文艺出版社

出版日期:2009-09-01

ISBN:9787805797199

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.281kg

编辑推荐

《与爱情心理学》是对于性和爱情以及两者关系的*系统科学的分析和研究,是弗洛伊德精神分析学说的经典著作之一,它与《三论》、《文明的性道德与现代人的不安》三者构成了“泛性论”的核心。所谓“泛性论”就是一切从性谈起,一切归结于性。但是,当我们把弗氏的大部分著作阅读之后,就不难得到一个印象,他所指的“性”,除狭义的男女之事外,实具有更深远的含义。★★★★★欢迎购买更多心理学大师经典作品:《马斯洛精选集》★★★★★欢迎购买更多心理学大师经典作品:《弗洛伊德代表作品精选集》

内容提要

《三论》是弗洛伊德对人性了解*创意、永恒的贡献之一,其革命性与重要性足与《梦的解析》等量齐观。在本书中弗氏道出了对人性与人类行为动机的主要看法。篇《性》详论同性恋、性错乱、及心理症患者的性冲动。第二篇详细分析幼儿的来源、目的及其表达方式。第三篇《青春期的改变》饮食弗氏的原欲理论。弗洛伊德的《三论》是的理论的经典。它不但是心理学学者们的瑰宝,而且,由于它对人性发展作了有系统和完整的探讨,也是心理学家、人类家、社会学家以及一般知识分子所不可不读的名著。

《爱情心理学》包含三篇文章,其中对男人恋爱的畸形心理,性无能的原因,以及处女的谜样的含意,都有极精辟的分析,读来令人回味无穷。

目录

前言

原序一:第二版序

原序二:第三版序

原序三:第四版序

致福斯特的公开信——儿童的性启蒙

一 三论

篇 性

第二篇 幼儿

第三篇 青春期的改变

二 儿童的性理论

三 诗人与白日梦

四 本能的蜕变

五 爱情心理学

篇 男人的对象选择

第二篇 阳痿——退化现象

第三篇 处女禁忌

六 性道德文明与现代人的不安

七 无意识

篇 “无意识”概念的合理性

第二篇 “无意识”的不同含义

第三篇 无意识情绪

第四篇 压抑的动力学与解剖学

第五篇 Ucs(无意识)系统的特征

第六篇 两种系统之间的交流

第七篇 无意识的识别

附录 名词解释

作者介绍

西格蒙德·弗洛伊德,犹太人,奥地精神病医生及精神分析学家。精神分析学派的创始人。他认为被压抑的欲望绝大部分是属于性的,性的扰乱是精神病的根本原因。著有《三论》、《梦的释义》、《精神分析引论》、《精神分析引论新编》等。

文摘

序言

用户评价

读完第一部分后,我感觉自己的世界观被悄悄地重塑了一遍。我原本以为爱情心理学无非就是些如何吸引异性、如何维持热恋期的老套技巧,但这本书完全颠覆了我的预期。它更像是一部人性的田野调查报告,充满了扎实的案例和令人信服的理论支撑。我尤其对其中关于“冲突管理与沟通模式”的那一章印象深刻。作者没有简单地告诉我们“要多沟通”,而是详细拆解了不同文化背景下,人们处理分歧时的潜意识触发点。那种对细节的关注度,简直是教科书级别的。举个例子,书中提到的一些非语言信号的解读,我过去经常会错意,导致不必要的误会。读完之后,我尝试在一次小小的争执中运用书中提到的技巧,效果立竿见影,气氛立刻缓和了下来。这让我意识到,真正的亲密关系,其维护成本远高于我们想象的“感觉”,它需要学习,需要科学的方法论来支撑,而不是仅仅依靠荷尔蒙的冲动。 这本书的价值就在于,它把这些复杂的底层逻辑,用一种清晰易懂的方式呈现了出来,让理论不再高高在上,而是立刻可以投入实践。

评分这本《与爱情心理学 love psychology:一部揭开人类心理隐私的百科全书》的封面设计简直让人眼前一亮,那种沉稳又不失神秘感的蓝色调,配上略带手绘感的字体,立刻就抓住了我的眼球。我是一个对人际关系和情感世界充满好奇的人,所以当我在书店看到这本书时,几乎是毫不犹豫地就拿起来翻阅了。我最欣赏的是它那种想要深入挖掘“为什么”的探索精神。它不像很多通俗读物那样停留在表面现象,而是试图去解构那些在爱情中看似复杂难懂的行为模式。比如,它对依恋类型的分析,那种细致入微的描述,让我仿佛在看一张精准的心理地图,一下子就理清了自己和身边一些重要人物的情感脉络。我特别喜欢它在处理那些“灰色地带”时的态度,既不苛责,也不美化,而是用一种近乎科学的冷静,去观察和解释人类在亲密关系中的挣扎与升华。那种感觉,就像是终于有了一把钥匙,可以打开那些曾经紧锁的心门,去理解那些我们羞于启齿的、最真实的内心需求。这本书给我的第一印象是:这是一本值得反复咀嚼的深度阅读材料,它提供的不是速效药,而是长效的理解力。

评分总的来说,这本书的阅读体验是层次分明的,不是一次性的快餐消费品。它需要时间去消化,去对照自身的生活去印证。随着阅读的深入,我发现自己不仅仅是在学习知识,更像是在进行一场深刻的自我对话。那些原本以为是“个人特质”的缺陷,现在看来,都可以在更宏大的心理学框架下找到源头和出口。这本书的贡献在于,它提供了一套严谨的、可操作的工具箱,去应对情感生活中的不可预测性。它教会了我,面对爱情,与其被动地等待命运的安排,不如主动地去理解背后的机制。我强烈推荐给那些寻求深刻自我认知和希望提升关系质量的读者,它所揭示的“隐私”,最终都指向了我们内心最深处的真实需求和最宝贵的成长机会。 它的价值,远远超出了“一本关于爱情的书”这个简单的标签。

评分这本书的广度也令人赞叹。它不仅仅聚焦于浪漫爱情,还延伸到了友谊中的权力动态、家庭关系中的代际影响,甚至是对“孤独感”的深入剖析。这让我意识到,爱情心理学其实是人类社会心理学的一个缩影。我特别喜欢它在引用研究数据和经典心理学实验时的谨慎和准确,这无疑增强了全书的说服力。它让我对“幸福”这个概念有了更务实的理解——幸福不是一个终点,而是一系列高质量互动和自我接纳的持续过程。书中提到的一些关于“脆弱性”的讨论,对我触动很大。我们总是在关系中努力扮演完美的角色,生怕暴露自己的弱点,但这本书却旗帜鲜明地指出,真正的联结恰恰建立在被看见的脆弱之上。它是一本鼓励我们放下盔甲、坦诚面对自我的“心理自救指南”,读完后,我感觉自己对“真实”的追求变得更加坚定和清晰了。

评分这本书的排版和装帧设计也做得非常考究,拿在手里很有分量感,纸张的质感很好,即便长时间阅读也不会觉得眼睛疲劳。但真正让我沉迷的,是它那种近乎“无情”的客观性。在探讨“嫉妒”和“背叛”这些沉重话题时,它没有陷入道德审判的泥潭,而是将其视为一种复杂的生存策略和情感防御机制。这种冷静的剖析,反而让我更容易接受那些残酷的真相。我发现自己开始以一种全新的视角去审视过去的一些感情经历,那些曾经让我耿耿于怀、夜不能寐的片段,在作者的梳理下,似乎都找到了合理的心理学解释,情绪的冲击力大大减弱了。它给予读者的不是廉价的安慰,而是一种强大的“去情绪化”的能力,让你能从一个更高的维度去俯瞰自己的情感世界。 这对于我这种容易陷入情绪漩涡的人来说,简直是久旱逢甘霖。我推荐给所有经历过深刻情感波动的朋友,它能帮你把碎片化的痛苦经验,系统化地整合起来。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有