具体描述

不蒙纸 防近视 先描红 在临写 练好字 更科学

用户评价

这本书的“版本可靠性”是我选择它的最主要原因之一。能够明确标出是“人教版”的配套用书,这本身就给出了一个强烈的信号——它是在主流教学体系框架内进行设计的。这意味着它的字库选择、难易程度划分,以及对汉字结构的强调点,都与学校课堂的教学进度是高度契合的,最大程度地避免了“超前学习”或“偏离重点”的问题。我对比了一些非官方的版本,很多字帖在笔顺上存在争议或使用了一些比较陈旧的字体规范,这对于正在形成肌肉记忆的孩子来说,是非常有害的。而这本“基石文化”出品的书籍,显然在内容审核和专业背书方面下足了功夫,它提供的范字完全符合当前教育部门推广的规范用字要求。这对于我来说,意味着我可以完全信任它所教授的每一个细节,无需再花额外的精力去核对它与学校课本的差异性。它就像是课堂教学的一个完美延伸和加强版,提供了一个稳定、权威且高质量的书写训练平台,让我在教育孩子写字这件事上,可以完全放下心来,专注于培养他们的学习习惯和审美情趣。

评分这本书,拿到手的时候,那种纸张的触感就让人心头一震,很扎实,不是那种轻飘飘的塑料感。我特别关注的是它的装帧设计,封面图案虽然是传统的书法元素,但配色上却用了很现代的撞色,一下子就把“经典”和“活力”结合起来了。内页的排版简直是教科书级别的用心,字体的选择非常清晰,对于正在学习写字的三年级孩子来说,每一个笔画的起收都能看得一清二楚。而且,我注意到它在版式设计上,非常注重“留白”,这在书法教材中尤为重要,能让孩子在临摹时,眼睛不会被过多的信息干扰,而是能聚焦在正在学习的那个字或那个字组上。更让我欣赏的是,它似乎不仅仅是一本单纯的练习册,它更像是一个引人入胜的“汉字美学入门指南”。每一课的开始,总有那么一小段关于某个汉字起源或者某种书体特点的介绍,虽然简短,但那种润物细无声的文化熏陶效果,远胜过死记硬背。孩子拿到后,甚至不是急着去写,而是先好奇地翻阅那些关于“墨香”和“笔法”的插图,这说明它的引导性非常成功,成功地激发了学习者内在的兴趣,而不是单纯依赖外部的强制要求。这对于培养孩子对传统文化的长期热爱,我觉得至关重要,远比一次考试的成绩来得有价值。

评分从一个长期关注儿童教育的家长角度来看,这本书在“趣味性”和“专注力培养”之间找到了一个绝妙的平衡点。现在的孩子注意力很容易被电子产品分散,让他们长时间专注于一笔一画的精细动作是件挑战。但这本书的巧妙之处在于,它把每一个练习单元设计得都很“短小精悍”。它不会让你一次性写完一整页密密麻麻的字,而是将任务切分成几个小模块,每个模块都有一个明确的“小目标”,比如“今天掌握三类横画的写法”。这种“颗粒化”的学习设计,让孩子在完成每一个小目标时,都能立刻获得一种“我做到了”的成就感,从而激励他们进行下一个挑战。此外,书中的插图和边框设计也很有心思,它们采用了大量中国传统纹饰的简化版本,比如祥云、回形纹等,这些图案虽然低调,但为沉闷的练习过程增添了一抹艺术气息,让孩子在写字的同时,潜移默化地接触到传统审美。这不仅仅是写字,更像是参与了一场与古人对话的“精细手工作坊”,让枯燥的练习变得像解谜一样引人入胜,极大地延长了孩子的有效学习时间。

评分这本书的实用性,坦白说,超出了我原本的预期。我之前买过几本市面上的同类产品,很多都是内容陈旧,要么是过时的字体,要么就是练习格子的比例不合时宜,写起来总是别扭。但这本教材的练习格子简直是为当代三年级学生的书写习惯量身定做的。它的米字格和九宫格的区分度很高,而且格线粗细适中,既能清晰地界定空间,又不会喧宾夺主,抢了学生自己写字的“风头”。另外,它的配套资源——如果算作配套的话——就是它提供的那些“书写要点提示”栏。这些提示非常精炼,比如“提笔要轻,中锋行笔”,这些看似老生常谈的口诀,却被巧妙地安插在最需要它们的位置上,比如在学习“撇”画时,旁边就会提醒“撇要似卧弓,收笔要果断”。这种即时性的反馈和指导,极大地减少了家长辅导时的专业门槛。我不需要自己是书法家,只需要引导孩子对照书上的提示去自我修正。这使得家庭教育的连贯性和有效性大大增强了,它赋予了家长一个清晰的指导框架,而不是让家长自己去摸索如何纠正孩子的执笔姿势和运笔力度。

评分我发现这本书在内容编排上的逻辑性简直是严丝合缝,完全体现了“循序渐进”的教育哲学。它没有一开始就扔给孩子一些高难度的复杂结构字,而是从最基础、最核心的“横、竖、撇、捺”这些基本笔画开始,而且每一组笔画的练习,都会搭配一个结构相对简单的范字进行巩固。这种设计的好处是,孩子能够先掌握好“点、线、面”的支撑结构,再往上盖楼,这样打下来的基础才会稳固。最让我感到惊喜的是,它对间架结构的处理。比如,在教授“左右结构”的字时,它不仅给出了范例,还非常细致地解释了“左窄右宽”或“主笔的呼应”这些书法的关键点,用非常直白的比喻,比如“像一座房子,左边是墙,右边是门廊”,让抽象的结构概念变得具体可感。而且,练习册的后半部分,开始引入一些经典的、寓意美好的古诗词句进行整篇练习,这一下子就把枯燥的写字训练提升到了“文化传承”的层面。孩子在写“春风又绿江南岸”这样的句子时,他的心境和手感是完全不一样的,这是一种带着情感的输出,而不是机械的复制。这种从“技术训练”到“艺术表达”的过渡,处理得非常自然流畅,可见编写团队对小学阶段的认知发展规律有着深刻的理解和把握。

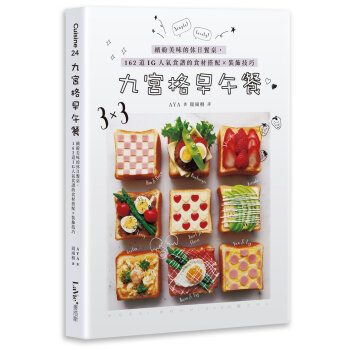

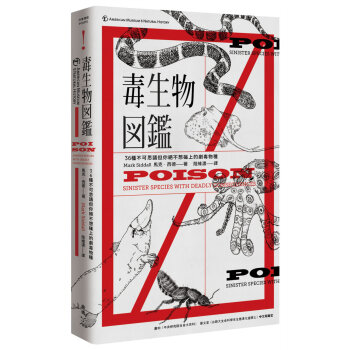

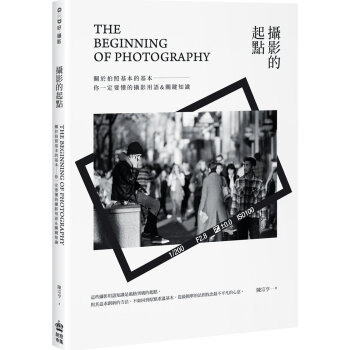

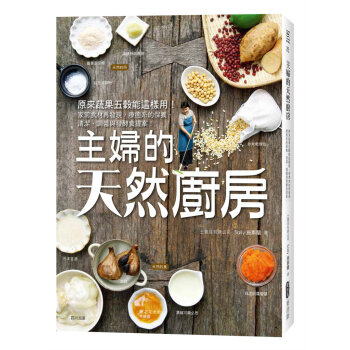

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[A322] 大地蒼茫(上下冊)世紀文庫 文學010 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29805330759/5b36f1d8N69559a75.jpg)