具体描述

基本信息

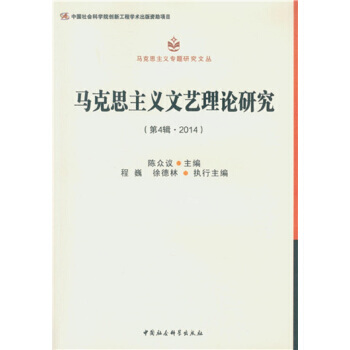

书名:马克思主义文艺理论研究(第4辑 2014)

定价:98.00元

作者:陈众议

出版社:中国社会科学出版社

出版日期:2015-12-01

ISBN:9787516156018

字数:

页码:422

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

该书的主题是马克思主义文艺理论研究,收录的文章从不同面向呈现出马克思主义文艺理论的内涵与新发展,其中包括“习主席文艺工作座谈会讲话”学习专题,“马克思主义文论基本问题研究”、“马克思主义文论的中国化研究”、“国外马克思主义研究”等四个单元,为系统深入地了解马克思主义文艺理论提供了很好的参照。

目录

中国马克思主义文论研究:历史与反思

对我国马克思主义文艺理论研究的哲学反思

马克思文艺批评方法的本质特征

回到马克思:脱离现代文学理论框架的解读

鲁迅与列宁主义的几个问题

左翼文学学术话语特征的批判性考察

左联时期国际路线下的马克思主义文论译介

抗战时期中国化语境中的马克思主义文论译介

新中国成立后俄苏马克思主义文论在中国的基本走向

《手稿》与中国马克思主义美学研究的历史、经验与方法

马克思主义文论与中国当代文艺批评实践

毛《在延安文艺座谈会上的讲话》在20世纪80年代

韩国的译介

马克思之后的马克思主义文学理论

无产阶级左翼文学理论体系的雏形——高尔基1909年《俄国文学史》索微

论东欧新马克思主义对反映论美学模式的批判

文学国际政治学:战后苏联的文学格局和“冷战”

克里斯托弗·考德威尔与西方马克思主义文论的先声

本雅明对当代马克思主义文论建设的启示

国外马克思主义的日常生活转向及启示——以卢卡奇、葛兰西和赫勒的日常生活理论为例

接合:作为实践的理论与方法

奇异性美学

西方文论与中国文论

理论的脚步——新时期文艺学乱弹

我国文学研究的新收获和前瞻

新世纪西方美学新潮对西方美学冲击和对中国美学的影响

当代中西文论“向外转”的理论异质探析

文本、语境与批评

当代诗歌的断裂与成长:从“诵读”到“视读”

评莫言

对“红色经典”做文化研究——从《(红岩)是怎样炼成的》一书说开去

作者介绍

陈众议,1957年10月5日出生于浙江省绍兴市,1977年入复旦大学,1978年被选派留学,先后就读于墨西哥学院和墨西哥国立自治大学文哲系研究生部,1989年7月归国,获文学博士学位。1982年回国,供职于中国社会科学院外国文学研究所。先后发表专著六部,论文数十篇。其著《魔幻现实主义大师》获中国社会科学院首届青年成果奖,论文《魔幻现实主义与印第安文化》获中央机关首届青年论文奖,论文《科塔萨尔》获第十四届香港青年文学奖。1996年中国社会科学院授予他青年称号。

文摘

序言

用户评价

对我来说,这套书代表着一种学术的坚持和对理论深度的不懈追求。我欣赏它在保持自身理论立场坚定的同时,展现出的开放性与包容性。它并没有将自己局限在“经典阐释”的狭小圈子里,而是积极地回应了当代艺术实践中涌现出的新问题,比如数字媒介对主体性的重构,或者虚拟现实技术对“真实体验”的颠覆。其中对媒介物质性与意识形态建构关系的探讨,非常精妙,它将技术媒介的“硬性存在”与文化意义的“软性渗透”联系起来进行考察,提供了一个非常辩证的分析模型。总而言之,这本书更像是一份邀请函,邀请读者加入到这场严肃的理论对话中来,去挑战自己的既有认知,去挖掘艺术现象背后更深层次的社会动力。它不是终点,而是通往更复杂、更深刻理解的起点。

评分这本书的装帧和设计,虽然是学术出版物的标准配置,但内页的排版却显得相当沉稳大气,这对于长时间的阅读来说至关重要。我个人特别关注的是它对“审美范畴”的重新界定部分。在后现代美学泛滥的今天,许多曾经稳定的概念都变得模糊不清,而这部辑刊似乎在努力为马克思主义美学中的一些核心概念(比如“崇高”、“悲剧性”)注入新的时代内涵。它没有试图将这些概念“复古化”,而是以一种极具批判性的姿态,去考察它们在当前全球化和技术异化背景下所呈现出的新的表现形式。阅读这些章节时,我常常会联想到一些近期的艺术展览或电影作品,试图用书中的理论框架去套用分析,这种知行合一的阅读体验,极大地提升了阅读的趣味性和实用价值。它让我们意识到,马克思主义文艺理论并非僵死的教条,而是可以成为我们理解当下文化世界的锐利工具。

评分我必须承认,这本书对读者是有一定门槛的。它不是一本轻松的下午茶读物,更像是进行一场严肃的智力攀登。我阅读过程中,多次停下来,查阅那些被频繁引用的西方哲学和美学名词的原始出处,这反而成了一种意外的收获,它引导我跳出了单一的阅读圈子,向更广阔的知识领域延伸。尤其让我印象深刻的是关于“意识形态批判”那几篇的论述,它没有停留在批判的表象,而是深入探讨了当代文化产品如何巧妙地内化和再生产意识形态,尤其是在新自由主义背景下,这种批判更显得迫切和尖锐。那种对当代文化消费现象的深层剖析,让人读后会不自觉地审视自己日常接触的媒介内容,产生一种审美的警惕性。这本书的价值,某种程度上就在于它迫使你思考:我们是如何被观看的,以及我们所认为的“美”和“真”,究竟来自何方。

评分说实话,我购买它的时候,是抱着寻找一些“新颖视角”的期待的。这套辑刊的特质就在于它汇聚了不同学者的研究成果,所以阅读体验上呈现出一种微妙的“拼图感”。有些篇章如同精雕细琢的微缩景观,专注于对某一特定历史时期或某一位被忽视的理论家的细致考据,那种工匠般的精神令人敬佩。比如,其中一篇关于早期苏维埃美学运动中“形式主义”与“无产阶级文化”之间复杂博弈的论述,就展现了极强的史料支撑和辩证分析能力,让我对那个时代的文化冲突有了更细致的认知,而不是简单地套用“左或右”的标签来概括。然而,也正因为是辑刊,不同作者的笔法和侧重点差异较大,有时候会感觉阅读的连贯性稍有中断,需要读者自己去构建内在的逻辑桥梁。但这或许也是它的魅力所在吧,它提供的是一个思想的“素材库”和“试验场”,而不是一条预设好的高速公路,它鼓励读者自己去驾驶和探索。

评分这本厚重的书册,光是捧在手里,就能感受到一种沉甸甸的学术气息。我记得当时是抱着一种近乎朝圣的心态把它带回家的,毕竟是探讨马克思主义文艺理论这个宏大而又时常被误解的领域。初翻阅时,首先吸引我的是那种严谨的逻辑推演,它不是那种浮于表面的口号式的阐述,而是深入到文本肌理之中,试图挖掘其思想的底层结构。我尤其欣赏其中对历史唯物主义视角下,艺术生产力与生产关系之间动态张力的分析,那种将艺术现象置于社会经济基础之上进行审视的穿透力,让人耳目一新。它不像一些学院派的著作那样枯燥乏味,反而在对经典文本的梳理过程中,展现出一种与当代文化现象对话的勃勃生机。虽然有些章节的理论密度极高,需要反复咀嚼,但每一次回过头来重新审视,总能发现新的理解层次,仿佛拨开了层层迷雾,看到了理论的精髓所在。这本书无疑为我理解二十世纪以来,尤其是在后结构主义思潮冲击下,马克思主义文艺理论如何自我革新与坚守,提供了一个非常扎实的参照系。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有