具体描述

| 图书基本信息 | |||

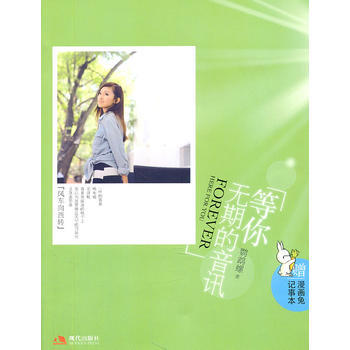

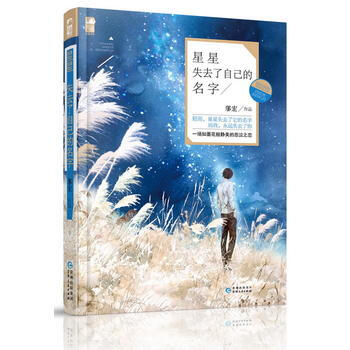

| 图书名称 | 星星失去了自己的名字 | 作者 | 邬宏 |

| 定价 | 23.80元 | 出版社 | 贵州人民出版社 |

| ISBN | 9787221129536 | 出版日期 | 2016-03-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 32开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 十几年后,他回到了曾经居住的这片弄堂,陆晨光不再是那个任人欺凌的小男孩,而是娱乐传媒公司老总,集团少东家。一次不起眼的相遇,让他的视线中出现了一位哑人老师,不知道是什么原因,他的心里始终被她充斥。是因为她身上有着已经死去的轻雨姐姐的影子吗?儿时相识的绿笙也万般巧合地出现,偶然发现了这个陆晨光就是她一直心心念的曾经的小男孩。十六年的思念好不容易化为现实,命运的齿轮却再次走偏……当青春里遭遇悲戚的意外,我们只能站在彼岸,在时间的纠葛中无奈挣扎…… |

| 作者简介 | |

| 邬宏:新生代虐恋教主。善于制造“悬恋”的故事情节,她的故事里有一种魔力,让人不由自主的跟着她的情节一步步走向结局,后被深深打动。热爱之物的她,梦想成为一个“植物猎人”。 |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 轻雨,星星失去了它的名字;而我,永远失去了你。一场如蔷花般静美的悲泣之恋 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的视觉呈现,散发出一种令人心神宁静的古朴气质。书脊的压纹处理,非常细腻,触感温暖而富有韧性,仿佛能感受到纸浆纤维的生命力。在光线下观察,封面的主色调并非单一的平面色块,而是通过复杂的印刷工艺,呈现出微妙的肌理变化,那种类似矿物或陈旧织物的质感,立刻将人带入一种远离喧嚣的氛围。这种对工艺美学的坚持,体现了出版方对于“阅读体验”的全面考量,他们明白,书籍的价值不仅在于文字,也在于它作为物质载体的完整性。我发现自己会不由自主地拿起它,在光线不同的地方转动,欣赏那种微妙的光影变化,这已然超出了阅读本身,更像是一种对媒介本身的膜拜。 这部作品的叙事节奏感,展现出一种老派而优雅的沉稳。它拒绝了现代叙事中常见的快速剪辑和频繁的视角切换,而是倾向于一种更具“流动性”的长段落和连贯的场景铺陈。这种处理方式,需要读者投入极高的专注力,才能捕捉到那些潜藏在漫长句子背后的微小情绪波动。作者如同一个耐心的织工,缓慢而精确地编织着经纬线,你必须保持耐心,才能看到最终图案的全貌。对于习惯了碎片化信息的当代读者来说,这无疑是一种挑战,但同时也是一种宝贵的“沉浸式训练”,它强迫你暂时切断外界的干扰,全身心地投入到作者精心构筑的时间流速中,享受那种逐渐深入的仪式感。 书中对于语言的运用,达到了出神入化的地步,尤其是在表现环境和氛围的描摹上。作者似乎拥有从普通事物中提炼出不凡意境的魔力。例如,他能将一段简单的天气描写,转化为对人物内心状态的精准映射,词语的选择充满了象征意义,却又避免了刻板的教条化解读。那些描绘场景的片段,往往篇幅不长,但画面感极强,仿佛透过文字就能闻到空气中的气味,感受到温度的变化。这种“以小见大”的写作技巧,让整本书的语感保持在一种高度凝练的状态,没有一句废话,每一个词汇都像是经过了严格的筛选,最终被赋予了不可替代的重量。 该书在探讨人性主题时,采取了一种极其内敛、间接的策略。它很少直接给出结论或进行道德评判,而是通过人物之间那些看似寻常的互动、那些未尽的言语和沉默,来揭示深刻的社会和心理议题。作者更像是一位客观的记录者,冷静地记录下生活这出无声的戏剧,而将最终的解读权完全交给了读者。这种留白的处理方式,极大地激发了读者的主体意识,我们不再是故事的旁观者,而是必须填补那些未写尽的空白,通过自身经验去完成作品的意义构建。这种互动性极强的阅读体验,使得这本书的内涵随着读者的成长而不断深化。 品读完这部作品,我感受到一种强烈的“被净化”的效果。它没有提供廉价的慰藉或戏剧性的高潮,而是引导读者直面生活中的复杂性与模糊性,并从中发现一种超越性的秩序。这本书的“耐读性”极高,它并非一次性消费品,而是可以反复研磨的陈年佳酿。每次重温,都会因为自身阅历的变化,而捕捉到之前忽略的细节,或是对既有情节产生新的理解。这种持续的对话能力,是衡量一部作品是否具有长久生命力的重要标志,它成功地在读者的心灵深处,留下了一片可以长期驻足思考的宁静之地。

评分这本图书的纸张选择,给我一种非常特别的触感,它似乎介于传统的亚光纸和轻微的涂布纸之间,既有书籍的厚实感,又保证了油墨色彩的鲜活度。翻动书页时发出的那种轻微的“沙沙”声,是数字阅读永远无法模拟的听觉享受。而且,排版上清晰地划分了正文与批注或引文的区域,这种结构感让阅读思路保持清爽,眼睛不容易疲劳,长时间阅读也不会产生那种粘稠的疲惫感。整体来看,从书脊的固定到内文的展开角度,都体现了对“人体工学”的细致关怀,让人感觉这本书是为舒适阅读而生的。 这本书的叙事结构,展现了一种精密的、近乎建筑学的美感。它不是简单的线性发展,而是像一个多层次的迷宫,作者在不同的时间维度和叙事层面之间进行着巧妙的穿梭。这种跳跃并非混乱,而是精心编排的,每一次回到主线,都会因为之前侧面信息的补充而带来新的理解维度。读到一些关键的转折点时,你会恍然大悟,原来之前看似无关紧要的片段,都是为了此刻的爆发而进行的铺垫,这种层层递进、伏笔深远的布局,极大地增强了阅读的智力参与度,让人忍不住去分析作者的时间线设计。 作者在文本中对情感的描绘,采取了一种极其微妙的“点到为止”的艺术。他很少使用强烈的、外显的情绪词汇来直抒胸臆,而是通过人物的肢体语言、细微的眼神交流,甚至是场景中光线的变化,来暗示角色的内心活动。这种内敛的处理方式,反而营造出一种强大的张力,迫使读者必须调动自己的同理心和想象力去“解码”人物的真实情感。这种写作风格,避免了情感的廉价化和戏剧化,让人物的情感表达显得更加真实、更具普遍性,仿佛我们是在偷窥真实生活中的片段,而非阅读虚构的故事。 全书的基调是极其统一且连贯的,它构建了一个自洽的逻辑宇宙。作者似乎对自己的叙事目标有着绝对清晰的认知,因此,即便是处理那些跳跃性的片段,整体上依然能感受到一种强大的内在凝聚力。这种“主题一致性”使得读者在阅读过程中,能够轻易地跟随作者的思路,不至于在复杂的细节中迷失方向。它提供了一种坚实的精神依托,让你确信,无论情节如何曲折,最终都会导向一个意义明确的终点,这种确定性本身,就是一种强大的心理安慰,它肯定了阅读行为的价值。 读完后,心中留下的是一种深沉的、略带忧伤却又无比清晰的感悟。这本书的价值不在于它提供了多少娱乐性,而在于它深刻地拓宽了我们理解“何为生活”的边界。它不会轻易被遗忘,因为它在你的内在世界里留下了一片需要不断回访的“精神领地”。这种作品,更像是文学长廊中的一座雕塑,需要时间去感受其细节和轮廓,它所散发出的那种恒久不变的力量,远胜过那些转瞬即逝的潮流,让人愿意将其纳入精神食粮的行列,时时取用。

评分这本书的装帧设计,简直是匠心独运的体现。那种厚重的纸张质感,拿在手上沉甸甸的,让人油然而生一种庄重感,仿佛捧着的不是一本书,而是一块经过时间打磨的古玉。内页的留白处理极其考究,疏朗有致,使得密集的文字排版也不会显得压抑,真正做到了“呼吸感”十足。尤其是那些或许是插画或许是设计元素的点缀,它们在页面的角落里若隐若现,如同遥远的星光,不抢戏,却默默地烘托着整体的氛围。这种对物理媒介的尊重,让人不禁感叹,在电子阅读日益普及的今天,依然有出版社愿意在细节上投入如此巨大的成本和心力,这本身就是对阅读艺术的一种坚守。每次翻阅,指尖轻拂过微凸的油墨,都能感受到一种踏实和可靠,这是一种纯粹的感官愉悦。 这部作品的叙事节奏,犹如一位技艺精湛的指挥家在掌控一支庞大的交响乐团。它并非一味地猛烈或持续的低沉,而是充满了对“休止符”的精妙运用。有些章节读来,你会觉得时间仿佛被拉长了,每一个词语都像被单独悬挂在空中,供你仔细审视其结构和意图。接着,作者会用一段疾速的、信息密集的叙述,将你猛地拽回现实的洪流中。这种起伏跌宕的阅读体验,极大地避免了长篇叙事中常见的审美疲劳。它挑战了现代人对于“快速获取信息”的习惯性需求,迫使读者学会慢下来,去品味那份酝酿与爆发之间的微妙张力,这对于培养深层次的专注力非常有益,可以说是一种对“耐心”的文学训练。 作者在文字的雕琢上,呈现出一种令人惊叹的“去芜存菁”的能力。他似乎摈弃了所有不必要的华丽辞藻和故作深沉的陈述,转而追求一种直抵事物核心的语言效率。但这种高效绝非扁平化,恰恰相反,它像是一柄打磨到极致的单刃刀,在极简的形态下蕴含着巨大的切割力量。阅读那些描写人物内心挣扎的段落时,你会感到那种情绪的爆发是如此的内在和克制,没有歇斯底里的呐喊,却有着山崩地裂的内在力量。这种“克制的表达”比任何夸张的修辞都更具穿透力,它让你相信,文字已经达到了它所能达到的最纯粹、最有效的状态,如同数学公式般精确而无可辩驳。 贯穿全书的,是一种对存在意义的恒久追问,但它处理这些宏大主题的方式却充满了人情味和烟火气。作者没有将哲学思辨架空于云端,而是巧妙地将它们嵌入到最寻常的日常场景之中——或许是一场突如其来的雨,或许是一次不期而遇的交谈。这些事件成为了触发读者反思的引信,让你在不经意间,开始审视自己生命中的那些“未命名”的角落。这本书的高明之处在于,它提供了一个思考的框架,而不是直接给出答案。它像一位睿智的向导,在你面前展开了一张复杂的地图,然后放手让你自己去探索那些关于时间流逝、身份认同等永恒命题的路径,阅读的过程变成了一场私密的哲学探险。 合上书页的那一刻,心中涌起的是一种久违的、近乎朝圣般的满足感。它带来的不是短暂的刺激,而是一种持续的、温和的滋养。这本书仿佛拥有了一种特殊的“场域效应”,它让你在合上它之后,看待周围的世界都产生了一种微妙的视角转换。那种被重新校准的感知力,让你对日常中的光影、声音、乃至人与人之间眼神的交流,都产生了更深层次的体察。它成功地在故事的表层结构之下,埋设了一张复杂的情感和认知网络,需要时间去消化和沉淀。这本书的价值,在于它不仅仅讲述了一个故事,更重要的是,它在读者的内心深处,播下了一颗关于“如何看待自身存在”的种子,值得反复回味和珍藏。

评分这本书的装帧设计,成功地营造了一种“时间的厚度感”。封面材质摸上去,有一种微微粗糙的质感,仿佛是经过了多年时光洗礼的羊皮纸,但同时印刷的清晰度又表明了现代工艺的精准。这种新旧元素的奇妙融合,本身就构成了一种视觉上的哲学探讨。我特别欣赏其封底的设计,往往是整本书中最容易被忽略的部分,但这本书的封底信息排布得简洁有力,没有多余的宣传语,留给读者的想象空间巨大,像是一扇为深入探索者准备的侧门,低调得恰到好处。 叙事的推进,展现出一种极其罕见的、对“时间观”的独特处理。作者似乎并不被传统的线性时间所束缚,而是将过去、现在和潜在的未来,像多条河流般并行或交织在一起。这种非线性的叙述,迫使读者必须主动地进行时间线索的整理和记忆的重构,这本身就是一种高度集中的脑力锻炼。每一次时间的切换,都不是为了炫技,而是为了揭示不同时间点上同一事件或情感所蕴含的不同侧面,从而构建出一个更加立体和多维的人物或事件全景。 这本书的文字,给我一种强烈的“空气感”。它不是厚重的、油腻的描述,而是轻盈、透明的,仿佛作者使用了一种高度精炼的“蒸馏”技术,只保留了情感和意义中最纯净的部分。这种干净利落的笔触,让人在阅读时感到无比的轻松和通透,没有被冗余的文字所拖拽。尤其在描绘那些稍纵即逝的灵感和瞬间的领悟时,作者那种近乎诗意的精准度,让人忍不住要停下来,去感受那种文字在舌尖和心头留下的清冽回甘。 书中对人性的挖掘,达到了外科手术般的精确,但其态度却是充满悲悯的。作者毫不留情地揭示了角色内心的矛盾、虚伪与脆弱,但这种揭露并非为了批判,而更像是一种理解的尝试。他通过细致入微的心理侧写,让我们看到了每个人行为背后那复杂交错的动机链条。这种深度的共情能力,使得书中的人物不再是纸面上的符号,而是活生生、有缺陷、值得被理解的存在。读完全书,你会对自己和他人的复杂性产生一种更宽容、更深刻的认知。 这本书的整体阅读感受,如同经历了一场精心策划的“心灵漫步”。它没有提供明确的目的地,但沿途的风景和思考的路径本身就构成了收获。它并非那种读完后就急于讨论情节高潮的作品,而是那种需要在安静的角落里,独自回味和消化的“内省读物”。它的力量是慢性的,是逐渐渗入生活肌理的,每一次重读,都会发现新的共鸣点,证明了其作为一部深度文学作品的永恒魅力。

评分这本书的封面设计和排版,简直是视觉的享受。那种素雅中带着几分深邃的色彩搭配,让人一拿到手就忍不住想要细细品味。尤其是字体选择,既有古典的韵味,又不失现代的清晰度,阅读起来非常舒服。装帧的质感也做得恰到好处,拿在手里沉甸甸的,能感受到出版社在细节上的用心。光是摆在书架上,它本身就是一件艺术品,那种低调的奢华感,瞬间提升了整个空间的格调。我常常会花上几分钟时间,仅仅是摩挲着书脊和封面纹理,想象着作者在创作过程中投入的心血。这种对实体书的尊重和对工艺的追求,在现在的快餐阅读时代,显得尤为珍贵。好的内容需要好的载体来承载,而这本书无疑找到了最完美的平衡点,让人在捧读之前,就已经对即将展开的故事充满了敬畏与期待。 这本书的开篇叙事手法,像是一股清新的山泉,悄无声息地渗入读者的心田。它没有采用那种直白、强硬的切入点,而是用一种近乎梦呓般的笔触,构建了一个疏离而又充满引力的世界观。作者似乎对节奏的把控有着近乎本能的直觉,时而舒缓如慢板乐章,让你有足够的时间去咀嚼每一个词语背后的潜台词;时而又陡然加速,将你抛入情节的漩涡之中,让你屏住呼吸,生怕错过任何一个关键的转折。这种张弛有度的叙事节奏,极大地锻炼了读者的耐心和专注力,迫使我们放慢脚步,真正进入到作者构建的那个时空维度里去。它不是那种一目十里的故事,更像是一幅需要走近、再后退,反复审视才能体会其全貌的壁画,层次感极其丰富,每一次重读,都会有新的发现。 阅读过程中,我深刻体会到作者在语言运用上展现出的那种近乎偏执的精准度。每一个形容词和动词的选择,都不是随意的堆砌,而是经过了千锤百炼的打磨,像宝石切割般锋利而又光彩夺目。特别是一些描绘情绪波动的段落,作者总能找到那个最贴切、最难以言喻的表达方式,让你瞬间产生强烈的共鸣,仿佛那些晦涩难懂的内心挣扎,一下子被清晰地剖析在了光天化日之下。这种文字的力量,是能穿透屏幕、跨越纸张,直接触碰到灵魂深处的。它不像某些文学作品那样,故作高深,用生僻词汇来营造门槛,而是用最纯粹、最精炼的中文,构建起一座逻辑严密、情感充沛的语言迷宫,让人甘愿沉溺其中,享受被精准文字“捕获”的美妙。 这本书的行文气质中,流淌着一种沉静的哲学思考,但它绝不是那种枯燥的说教。作者非常高明地将宏大的主题融入到极其细微的生活场景和人物的日常互动之中。你不会感觉自己是在阅读一篇“论文”,而更像是在观察一群真实的人,在面临生活中的永恒困境时,他们是如何挣扎、如何和解的。那些看似不经意的对话和场景切换,背后往往蕴藏着对时间、记忆乃至存在本质的深刻叩问。每次读到关键的转折点,我都会停下来,放下书,望向窗外,思考作者抛出的那个问题在自己的生活中意味着什么。这种“引导式思考”的写作方式,让阅读体验从被动接受信息,转变为主动参与构建意义的过程,极大地拓展了阅读的边界和深度。 最让我印象深刻的是,这本书整体散发出的那种独特的“气场”,它几乎不被当下任何流行的写作风潮所裹挟。它有着自己的时间轴和价值判断体系,不迎合大众的口味,也不刻意追求猎奇。这种“独立精神”在当今的出版市场中尤为稀有。它要求读者放下预设的期待,用一种近乎虔诚的心态去接近它。读完之后,它留下的不是一个简单的故事结局,而是一种萦绕心头的余韵,像是一首在夜深人静时分才会清晰听见的远方汽笛声,带着一丝惆怅,更多的却是对未来道路的某种坚韧信念。这本书仿佛是一面镜子,映照出的不是你希望看到的自己,而是需要面对的真实自我,那种经历洗礼后的宁静和坦然,是任何浮华的赞美词都无法概括的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有