具体描述

基本信息

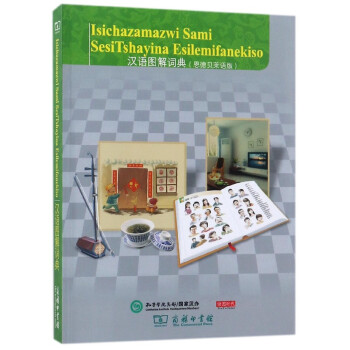

- 商品名称:汉语图解词典(恩德贝莱语版)

- 作者:编者:(美)吴月梅|译者:(津巴)库德扎伊·穆聂德兹姆威

- 定价:598

- 出版社:商务印书馆

- ISBN号:9787100155335

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-12-01

- 印刷时间:2017-12-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:

- 页数:0

用户评价

这本书的重量和厚度,坦白说,初次捧起时确实让我有点犹豫要不要随身携带,它显然不是那种轻薄的小册子。然而,这种“分量感”恰恰反映了其内容的广度和深度。我对比了几个我手头已有的其他词典,明显感觉到它在收录词汇的全面性上更胜一筹,尤其是在那些新兴的网络用语和专业术语的收录上,显示出极强的时效性和与时俱进的能力。虽然这意味着它在便携性上做出了一些牺牲,但我很快就释怀了。因为这么一本内容如此扎实、信息量如此丰富的工具书,更适合在案头作为主要的参考和学习资源,而不是匆忙的旅途中的速查本。它鼓励你沉下心来,进行系统的、深度的学习和钻研,而不是浮光掠影地应付考试或日常交流需求。

评分这本书的排版逻辑清晰得近乎严苛,这对于需要快速检索和交叉参考的学习者来说简直是福音。我试着查找了一些比较生僻的词汇,它的索引系统非常高效,无论是按照拼音顺序,还是按照词条的笔画数查找,都能在极短的时间内定位到目标位置。更值得称赞的是,它在词条的组织上采取了一种非常人性化的分层结构。主词条下面,不仅列出了不同义项的清晰界定,还体贴地为每个义项配上了不同场景下的例句,这些例句的选取角度非常刁钻,覆盖了日常对话、正式书面语乃至一些文化特定语境,避免了死记硬背的枯燥。这种结构设计,充分体现了编纂者对学习者认知习惯的深刻理解,让知识的获取路径变得极其流畅自然,仿佛有一位耐心的老师在旁边随时指导你如何理解和运用这个词汇。

评分从试用体验来看,这本书的创新点在于它似乎不满足于仅仅提供“对等词汇”,而更侧重于“语境下的功能对应”。举个例子,在处理动词的选择上,它不像很多工具书那样只给出一个最常见的翻译,而是会根据不同的介词搭配或者句子结构,提供一系列在目标语言中最自然、最地道的表达方式。这种对“地道性”的追求,是区分一本优秀工具书和平庸工具书的关键。我注意到,很多日常的口语表达,那些教科书里常常被忽略的“小词”和固定搭配,在这本书里都得到了很好的体现,而且配的例句活灵活现,仿佛就是刚刚在街头听到的对话。这种对语言生命力的捕捉和还原,让学习者在实际应用时,能够更加自信地开口,减少“翻译腔”的尴尬,真正做到学以致用。

评分作为一本需要跨文化交流的工具书,这本书在文化背景的融入方面做得极其到位,这绝不是简单地把A语言的词汇对应到B语言那么机械。我发现它在解释一些具有深厚文化意蕴的汉字或成语时,并没有直接给出生硬的翻译,而是会附带一小段精炼的文化注解。例如,在解释“孝”这个概念时,它没有止步于字面意思,而是简要地阐述了其在中国社会结构中的核心地位,这对于非本土文化背景的学习者来说,是建立起真正理解的桥梁,避免了因文化差异导致的误解。这种“知其然,更要知其所以然”的编纂理念,极大地提升了本书的价值,让它超越了单纯的词典范畴,成为了一部迷你型的中华文化导览手册。我敢说,没有这些深入的文化铺垫,单纯的词汇记忆是极其空洞和脆弱的。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮。封面那种温润的米白色调,配上烫金的字体,显得既古典又现代,拿在手里就有一种沉甸甸的质感,一看就知道是花了不少心思的精品。内页的纸张选择也挺讲究,不是那种廉价的、反光的纸张,阅读起来眼睛非常舒服,即便是长时间对着小字号的释义,也不会感到明显的疲劳。我特别喜欢它那种留白的处理方式,页面布局疏朗有致,不会让人觉得信息量过载,这对于学习工具书来说至关重要。而且,书脊的装订似乎也做得非常扎实,我用力翻看了好几次,都没有听到任何异响或者看到松动的迹象,感觉这本书可以伴随我度过很长一段时间的学习旅程。光是拿到手,这种对细节的打磨,就已经让人对接下来的学习内容充满了期待。它不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的艺术品,那种实体书独有的温度感,是电子设备无法替代的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有