具体描述

基本信息

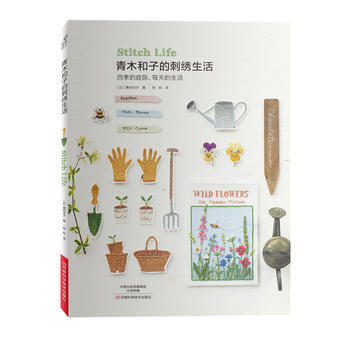

书名:青木和子的刺绣生活

定价:45.00元

作者:〔日〕青木和子 郑均

出版社:河南科学技术出版社

出版日期:2017-03-01

ISBN:9787534986093

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

青木和子,这个早庭院已为中国手工爱好者熟悉的名字,又再次倾力推出了其*版的四季刺绣,本书中作者以简单优雅的文字,通俗易懂的做法,为广大刺绣爱好者介绍了她*的庭院刺绣作品。

内容提要

《青木和子的刺绣生活》为蜚声全球的日本刺绣大师青木和子老师的又一本力作。全书介绍了青木老师在其美丽的庭园中种植、修剪玫瑰和和花草,并用刺绣这一高雅的方式记录下这些植物的生长和变化,以及青木老师的心路历程。作品优雅唯美,制作方法十分简单,完成后的作品即可装点美化您的生活空间,也可使生活更加方便。

目录

ChapterI

有庭院相伴的日子 5

从播种开始 6

装种子袋的小包 6

刺绣贴花/种子袋 7

紫花地丁笔记本 9

玫瑰拼贴 10

拼贴装饰板 10

玫瑰拼贴卡 11

开满花葱的庭院 12

小树枝刺绣样本 15

树叶刺绣样本 15

蜜蜂刺绣样本 16

线绳宽口瓶 17

春天的庭院小垫布 18

春天的书信 19

紫花地丁信封 19

光临庭院的小鸟 20

知更鸟与田鸫 21

秋天的标本箱 22

坚果棒针 23

有香草陪伴的旅行 24

药草袋/小物袋 24

芸香刺绣贴花 25

关于我的庭院 26

喜爱的花、喜爱的其他 28

ChapterII

我的每一天 31

每天爱用的Teema 32

餐垫 32

环保包 33

蓝花器皿 34

面包的刺绣样本 36

面包布巾 37

生活中的小手作 38

菜谱袋 38

锅盖隔热罩 39

ChapterIII

手艺活的原点 41

达拉木马贴布绣 42

玻璃圆碗上的花 44

茶壶套 45

3个小故事—— 46

摘花 46

咖啡杯 47

拾苹果 47

我工作的地方 48

制作的幕后工作 50

青木和子风刺绣教程 52

书形针包 52

针插 52

材料和工具 53

基本技法 54

制作方法 57

刺绣针法说明 58

作者介绍

青木和子,蜚声全球的日本的刺绣大师和设计师,其作品多以玫瑰和花草为主题,根据不同季节的不同变化,把玫瑰庭园用美丽的刺绣作品表现出来。

文摘

序言

用户评价

对于“刺绣生活”这四个字,我总会联想到一种温润而宁静的氛围。这不是那种张扬的、追求轰轰烈烈的生活,而是一种细水长流、润物无声的精致。我试图去想象青木和子女士的生活场景,或许是在一个充满阳光的小房间,桌上摆满了各色丝线,空气中弥漫着淡淡的布料和植物的芬芳。她不是在“工作”,而是在“生活”——用一种最直接、最古老的方式,将内心的情感和对外在世界的感悟,一点一滴地凝聚在绣针之下。我很好奇,她是如何从日常生活中汲取灵感的?是窗外一棵树的剪影?是餐桌上一盘鲜艳的水果?亦或是,一次不经意的梦境?我猜想,书中一定蕴含着一种哲学,一种关于“耐心”与“专注”的哲学。在这个一切追求速成的时代,刺绣显得尤为可贵,它需要时间,需要沉浸,需要将琐碎的时间碎片,串联成一件件充满生命力的作品。我期待着,从这本书中,不仅仅学到技巧,更能领悟到一种关于“慢生活”的智慧,一种在“手作”中找到“心安”的秘诀。它或许能教会我,如何用一双灵巧的手,去雕刻自己的人生,去描绘属于自己的,独一无二的“刺绣生活”。

评分想象一下,当窗外的雨丝淅沥,室内却是温暖明亮,茶杯的香气袅袅升腾,而手中,是一片等待被赋予生命的画布。青木和子的刺绣生活,在我看来,绝不仅仅是关于针法和线料的堆砌,它更像是一种生活态度的宣言,一种对物质洪流的反抗,一种对内心声音的倾听。我猜测,她一定是一位对自然有着无比热爱的人,否则,如何能将那山野间的风,那晨露中的花,那枝头上的鸟,如此生动地呈现在布帛之上?我脑海中浮现出无数的画面:她或许在一个阳光斑驳的午后,对着一株野草细细端详,捕捉它最细微的纹理;又或者,在一个宁静的夜晚,聆听着虫鸣,将那夏夜的静谧,化作点点星光,绣入布匹。我坚信,这本书所传递的,是一种“看见”的力量。看见寻常之中的不凡,看见平凡生活之中的诗意,看见那被我们忽略了无数遍的,却又无比珍贵的点点滴滴。我期待着,在这本书的字里行间,找到共鸣,找到一种重新审视生活的方式,找到一种让心灵慢下来的,切实可行的路径。它不仅仅是关于“做什么”,更是关于“如何感受”,如何用双手,与世界建立一种更深层的连接。

评分在我看来,一个人的“生活”能够被冠以“刺绣”二字,本身就具有极强的吸引力。它暗示了一种将精巧、细致、耐心与情感注入日常的艺术。我脑海中构筑的青木和子,并非是那种高高在上的艺术家,更像是一位邻家女子,将她对生活的爱,对美好的追求,通过手中的针线,温暖地传递出来。我好奇她是否会分享她的创作过程,那些灵感闪现的瞬间,那些克服困难的喜悦,以及那些看似平凡却蕴含深意的设计理念。我推测,这本书绝非仅仅是关于“如何绣”,更侧重于“为何而绣”,以及“绣出什么”。它可能探讨的是一种“看见”的能力,看见植物的脉络,看见昆虫的翅膀,看见光影的变幻,并将这些“看见”转化为绣布上的生命。我期待着,在这本书中,找到一种能够点燃我内心创造欲望的力量,找到一种让我在纷繁复杂的世界里,能够静下心来,用双手去“表达”的方式。它或许能引导我,去重新审视那些被我们匆匆掠过的日常,去发现其中蕴含的,不被定义的,属于我自己的“刺绣生活”的可能性。

评分“青木和子的刺绣生活”,这个书名本身就充满了画面感,仿佛一股清流,能瞬间涤荡心灵的尘埃。我能想象,在一个悠闲的午后,捧着这本书,仿佛与青木和子女士一同坐在温暖的窗边,她的指尖轻柔地舞动着丝线,她的眼中闪烁着对生活的热爱。我并非专业刺绣者,但对于那些能够将平凡的材料,经过双手转化为具有独特生命力的作品的过程,总是充满了由衷的敬意。我猜测,这本书定然充满了对自然的细腻描绘,对四季变化的感悟,以及对生活细节的捕捉。或许,书中会分享她如何从一朵小野花,一片落叶,甚至是一段童年记忆中,汲取创作的灵感。我期待着,在这本书里,不仅仅是学习到具体的刺绣技巧,更能体会到一种“慢下来”的生活哲学,一种“专注当下”的智慧。它或许能教会我,如何在快节奏的生活中,找到属于自己的心灵栖息地,如何用一种温和而有力量的方式,去感受生活,去创造生活。我希望,这本书能成为我重新认识生活,重新认识“手作”意义的一扇窗口,让我在字里行间,找到那份属于自己的,简单而纯粹的“刺绣生活”的启迪。

评分一直以来,我都对那些能够将生活中的细微之处转化为艺术的作品充满好奇。青木和子这个名字,在我脑海中逐渐勾勒出一个画面:一位女性,在宁静的午后,用丝线与针尖,编织着属于自己的诗意栖居。我无法想象她的具体生活,但从“刺绣生活”这个词组中,我能感受到一种回归本真的渴望,一种在快节奏现代社会中难得的沉静与专注。我曾几何时也想过,是否能够找到一种方式,让双手也参与到精神的建造中来,而不是仅仅停留在键盘和屏幕的敲击。或许,刺绣就是那样一种奇妙的媒介,它不需要华丽的辞藻,也不需要复杂的理论,仅仅是依靠指尖的触碰,就能让枯燥的布料焕发出生机。我猜测,书中一定描绘了许多关于“为什么”选择刺绣,以及“如何”在日常生活中寻觅灵感的篇章。或许有对四季变换的细致观察,对花鸟虫鱼的深情凝视,亦或是对童年回忆的温柔拾起。我期待着,在这本书中,能够找到一些关于“慢下来”的哲学,一些关于“看见”的艺术,一些关于“创造”的喜悦。它不仅仅是一本关于刺绣技法的书,更像是一扇窗,让我得以窥探一个与众不同的精神世界,一个在针线下绽放的,充满温度和力量的生活。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有