具体描述

| 图书基本信息 | |||

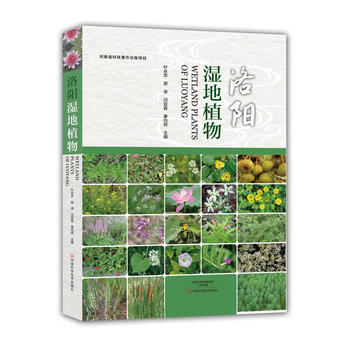

| 图书名称 | 洛阳湿地植物 | 作者 | 叶永忠 |

| 定价 | 258.00元 | 出版社 | 河南科学技术出版社 |

| ISBN | 9787534989797 | 出版日期 | 2017-10-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 精装 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 洛阳湿地在河南、在我国均具有典型性和代表性。湿地植被称作隐域植被,湿地植物南北差异小,只要在湿生环境下,植物大致相同。因而《洛阳湿地植物》一书适用面广,可在我国中部地区多个省份应用。在洛阳市自然保护区管理处和河南黄河湿地*自然保护区洛阳管理处的组织下,在多年的调查的基础上,结合河南省第二次湿地资源调查,查阅考证河南各高校采自洛阳的植物标本和拍摄的植物图片,整理出洛阳湿地植物 66科、237属、590种。 全书每科有科和种的描述,种类较多的属有分种检索表,每种植物配有实地拍摄的彩色图片。书后附有植物名称的中名、拉丁名检索。全书图文并茂,文字简练、查找便捷,以较小的篇幅反映较多的信息,是湿地研究和识别湿地植物的参考书 |

| 作者简介 | |

| 叶永忠,河南农业大学植物科学系教授、系主任、博士研究生导师,河南省重点学科植物学学科学术带头人,兼任中国植物学会理事、河南省植物学会理事长、河南省生态学会副理事长、《河南科学》编委、全国医学教育学会药学教育研究会理事等职。 |

| 目录 | |

| 一、洛阳湿地植物概况 二、洛阳湿地植物介绍 1.卷柏科Selaginellaceae3 2.木贼科Equisetaceae3 3.金星蕨科Thelypteridaceae4 4.蘋科Marsileaceae4 5.槐叶蘋科Salviniaceae4 6.满江红科Azollaceae5 7.杨柳科Salicaceae5 8.桑科Moraceae7 9.蓼科Polygonaceae7 10.藜科Chenopodiaceae9 11.苋科Amaranthaceae11 12.商陆科Phytolaccaceae12 13.马齿苋科Portulacaceae12 14.石竹科Caryophyllaceae13 15.睡莲科Nymphaeaceae15 16.金鱼藻科Ceratophyllaceae16 17.毛茛科Ranunculaceae16 18.罂粟科Papaveraceae17 19.十字花科Cruciferae18 20.景天科Crassulaceae20 21.虎耳草科Saxifragaceae21 22.蔷薇科Rosaceae22 23.豆科Leguminosae23 24.酢浆草科Oxalidaceae28 25.牻牛儿苗科Geraniaceae28 26.蒺藜科Zygophyllaceae29 27.大戟科Euphorbiaceae29 28.葡萄科Vitaceae30 29.锦葵科Malvaceae32 30.柽柳科Tamaricaceae32 31.堇菜科Violaceae33 32.千屈菜科Lythraceae34 33.菱科Trapaceae34 34.柳叶菜科Onagraceae35 35.小二仙草科Haloragidaceae36 36.杉叶藻科Hippuridaceae37 37.伞形科Umbelliferae37 38.报春花科Primulaceae38 39.白花丹科Plumbaginaceae39 40.龙胆科Gentianaceae39 41.夹竹桃科Apocynaceae40 42.萝藦科Asclepiadaceae40 43.旋花科Convolvulaceae42 44.水马齿科Callitrichaceae43 45.紫草科Boraginaceae43 46.马鞭草科Verbenaceae44 47.唇形科Labiatae45 48.玄参科Scrophulariaceae46 49.车前科Plantaginaceae47 50.茜草科Rubiaceae48 51.葫芦科Cucurbitaceae49 52.菊科Compositae49 53.香蒲科Typhaceae58 54.黑三棱科Sparganiaceae58 55.眼子菜科Potamogetonaceae59 56.茨藻科Najadaceae60 57.泽泻科Alismataceae61 58.花蔺科Butomaceae62 59.水鳖科Hydrocharitaceae62 60.禾本科Gramineae62 61.莎草科Cyperaceae70 62.天南星科Araceae76 63.浮萍科Lemnaceae77 64.鸭跖草科Commelinaceae77 65.雨久花科Pontederiaceae78 66.灯心草科Juncaceae78 附录一中名索引………………………………………………………………………….79 附录一中名索引………………………………………………………………………….. |

| 编辑推荐 | |

| 本书结合河南省第二次湿地资源调查,查阅考证河南各高校采自洛阳的植物标本和拍摄的植物图片,整理出洛阳湿地植物 66科、237属、590种。 全书图文并茂,文字简练、查找便捷,以较小的篇幅反映较多的信息,是湿地研究和识别湿地植物的参考书。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的版式布局和章节安排,总体来说是符合逻辑的,从水生植被到湿地边缘的草本灌木,层层递进。但是,在章节过渡和内容关联性上,我感觉稍显松散。例如,在描述完一组高度依赖水体深度的植物群落后,下一章可能就跳到了完全不同生境下、仅在湿地周边发现的旱生植物,这种跳跃性让读者在构建一个完整的空间认知模型时,需要花费额外的精力去重新定位。如果能在章节之间设置一些简短的“生态连接语”,比如简要总结上一群落的特点及其与下一群落的相互影响,或者用几句话概括出洛阳湿地由中心到边缘的梯度变化规律,会使阅读体验更加流畅自然。目前的结构更像是将所有采集到的卡片按既定规则排列,缺乏一种“导游”的引导,将读者真正地引导穿梭于这片生态景观之中,从而更深刻地理解不同植物是如何在一个共同的地理单元内共存和竞争的。

评分我特别关注了书中对物种多样性变化的讨论部分,考虑到湿地生态系统对环境变化的敏感性,我非常期待看到关于气候变化、人类活动干扰下,洛阳湿地植被群落结构近二十年来的动态变化趋势。比如,是否有外来入侵物种的报道,或者本地优势种的衰退迹象,以及作者团队是否提出了任何保护或恢复湿地的建议。然而,这本书似乎将焦点牢牢地锁定在了对现有物种的“快照式”记录上,即“此刻”洛阳湿地有哪些植物存在。虽然这种详尽的现状记录本身具有极高的科学价值,但缺乏对“时间维度”的探讨,让这本书在生态保护和前瞻性研究的视野上显得略有不足。一本现代的地域性生态著作,我认为应肩负起对未来发出警示或提供策略的责任。我希望看到一些基于历史数据或长期观测的研究结论,而不仅仅是翔实的物种名录,这样才能更好地体现其作为当代科学出版物的紧迫性和指导意义。

评分这本书在信息密度上可谓是做到了极致,几乎每一页都塞满了数据和描述,对于需要快速核对物种特征的专业人士来说,这无疑是极大的便利。那种详尽到令人咋舌的叶序、花序和果实结构的描述,体现了编撰者对资料的掌握达到了令人信服的程度。然而,这种高密度的信息输入,对于我这样的休闲爱好者来说,阅读起来颇具挑战性。我发现自己不得不频繁地停下来,对照着书中的插图,反复确认那些复杂的术语,比如“羽状复叶”“聚伞花序”等等。如果书里能增加一些更直观的对比图表,比如将几种相似物种的关键区别点用图示的形式并列展示,或者为关键术语提供更友好的脚注或术语表,我想会大大降低普通读者的学习门槛。目前的结构,似乎更倾向于服务于已经拥有一定植物学基础的读者群体,使得那些怀着朴素好奇心想了解“这是什么花”的入门者,可能会在初期就感到一定的挫败感,从而难以坚持读到后面那些精彩的细节。

评分这本书的装帧设计真是令人眼前一亮,封面那种带着水墨晕染效果的深绿色,仿佛能让人闻到泥土和青草的芬芳。拿到手里沉甸甸的,纸张的质感也相当不错,内页的印刷清晰度很高,即便是细小的脉络和绒毛都能看得真切。我尤其欣赏作者在配图上的用心,那些植物的特写镜头简直可以单独拿出来做艺术品欣赏。不过,作为一本专注于特定地理区域的物种图鉴,我原以为它在引言部分会对洛阳湿地的生态系统有一个更宏大、更具历史纵深的描绘,比如湿地形成与演变的气候背景,或者它在区域水文循环中的关键地位。然而,开篇似乎更侧重于直接的物种分类和描述,对于非专业背景的读者来说,可能在建立对整个生态场景的整体认知上稍显突兀。我期待的是一种循序渐进的引导,先带读者“走进”这片湿地,感受它的呼吸和节奏,然后再深入到微观的植物细节。尽管如此,仅从视觉和触觉体验来看,这无疑是一部制作精良、值得收藏的博物学著作,它为接下来的内容阅读打下了非常坚实的美学基础。

评分我带着一种探寻隐藏知识的好奇心翻开了这本书,本来希望能够发现一些关于洛阳本地居民如何利用这些湿地植物的传统知识,或者当地流传的与这些植物相关的民间传说和药用偏方。这类信息往往是地域性专业书籍中最具人情味和文化深度的部分,能让书本不再是冰冷的科学记录,而是承载着活生生的历史记忆。遗憾的是,全书的叙述风格非常严谨且偏向现代植物学分类法,重点完全集中在形态学描述、拉丁学名和生境分布上。这种科学的精准度固然重要,但也使得阅读过程少了一份“讲故事”的吸引力。例如,当读到一个名字古怪的水生草本时,我多希望旁边能有一小段插叙,讲述它是否曾是古代诗人笔下的意象,或者它在当地老一辈人心目中的地位。这种文化维度的缺失,让这本书更像是一部工具书,而不是一本可以带着闲适心情去品读的地域文化读物。对于那些想从更广阔的视角理解人与自然关系的读者来说,这方面的内容可能需要自行拓展补充。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有