具体描述

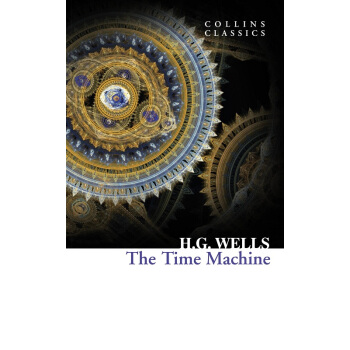

Collins Classics: The Time Machine

作者:H. G. Wells

出版社: William Collins; UK ed.(2017年1月26日)

丛书名: Collins Classics

平装: 144页

语种: 英语

ISBN: 0008190038

条形码: 9780008190033

商品尺寸: 11.1 x 0.9 x 17.8 cm

商品重量: 449 g

内容简介

HarperCollins is proud to present its incredible range of best-loved, essential classics.

“In a moment I was clutched by several hands, and there was no mistaking that they were trying to haul me back . . . You can scarce imagine how nauseatingly inhuman they looked – those pale chinless faces and great, lidless, pinkish-grey eyes!”

An English scientist regales his dinner guests with the tale of his travels to the year 802,701, where he discovers that the human race has evolved into two distinct societies. The Eloi, elegant and peaceful, yet lacking spirit, are terrorised by the sinister, light-fearing Morlocks, who live underground, surrounded by industry. And when his time machine mysteriously vanishes, the scientist must descend to the realm of the Morlocks in order to find his only hope of escape . . .

H. G. Wells is considered a founding father of modern science fiction, coining the term ‘time machine’ and popularising the idea of time travel in literature.

作者简介

H. G. Wells was a prolific author and was nominated for the Nobel Prize in Literature four times. He is best remembered for his science fiction novels, and is considered a founding father of the genre. His most notable works include The Time Machine, The Island of Doctor Moreau, The Invisible Man and The War of the Worlds. He died in 1946.

用户评价

阅读体验的流畅性,是衡量一本好书的试金石,而这本书在这方面表现得近乎完美。文字的流动性非常自然,作者的叙事节奏把握得恰到好处,使得即便是在处理一些较为复杂或哲学性的思考时,读者的心神也始终能被紧密地牵引着,不至于产生那种佶屈聱牙的阅读障碍感。我发现自己很难从中途停下来,总有一种强烈的冲动想要知道下一页、下一个转折会带来怎样的震撼。语言的雕琢达到了教科书级别的水准,每一个词语的选用都精准有力,没有一丝冗余或刻意的堆砌,读来酣畅淋漓,仿佛能清晰地“看”到作者脑海中构建的那些宏大场景和细微的情感波动。特别是那些描绘环境和人物内心挣扎的段落,其语言张力简直令人屏息。这种由内而外散发出的文字魅力,是任何媒介都无法完全替代的,它需要读者静下心来,用自己的想象力去填充和激活那些被精妙排列的字符。读完一个章节后,常常需要停顿片刻,让刚才接收到的信息和情绪沉淀下来,这种“回味”的过程,本身就是阅读高级文学作品的一种享受。

评分从作者的写作技巧层面来看,这本书无疑是大师级的范本。叙事视角的转换和对悬念的铺陈运用得出神入化,几乎是教科书级别的范例。高潮部分的设置精准而有效,总能在最恰当的时机引爆之前积蓄已久的情绪张力,让读者体验到一种近乎生理性的紧张感。更为精妙的是,作者在构建宏大背景的同时,从未忽略对个体角色细微心理的刻画,使得那些处于时代洪流中的人物形象鲜活饱满,他们的恐惧、希望和绝望都具有极强的代入感。这种对大局观和微观细节的完美平衡,是许多当代作家梦寐以求却难以企及的高度。我尤其欣赏作者如何巧妙地运用环境描写来烘托人物的心境,景物不再是简单的背景板,而是成为了推动情节发展和象征意义的重要载体。每一次对场景的描摹,都像是为后续的戏剧性冲突埋下了一颗伏笔,使得整个故事的结构呈现出一种近乎数学般的严谨与美感。

评分这本书所蕴含的思辨深度,远远超出了我最初的预想。它绝非那种只停留在表面叙事或纯粹娱乐性的作品,而是像一把锋利的手术刀,毫不留情地剖开了社会结构中那些最令人不安的裂痕。我感觉自己被作者邀请到了一场关于人类命运、关于文明进化的深刻辩论之中。它迫使我跳出日常琐碎的视角,去审视那些宏大叙事下的个体挣扎与集体的必然走向。书中对于未来社会形态的描绘,虽然看似遥远,但其内在逻辑和对人性的洞察却具有极强的现实投射性,让人不禁反思我们当下的社会发展轨迹是否正潜藏着类似的隐患。那些关于时间本质的探讨,更是如同智力体操一般,挑战着读者的认知边界,让人在惊叹于作者想象力的磅礴之余,更对其深刻的哲学洞察力感到由衷的敬佩。这种需要动用全部脑细胞去理解和消化的阅读体验,是极其难得的,它不是被动地接受信息,而是一个主动的、充满探索欲的构建知识和世界观的过程。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,初次拿起它时,那种沉甸甸的质感和散发出的复古气息就让人爱不释手。封面设计巧妙地运用了深邃的蓝色调,仿佛将人拉入了一个充满未知和神秘的维度,那烫金的字体在灯光下闪烁着低调而奢华的光芒,每一次翻阅都像是在进行一场庄重的仪式。纸张的选择也非常考究,触感温润细腻,即便是长时间阅读也不会感到疲惫。页边距的处理恰到好处,为读者留出了足够的空间进行批注和思考,这对于深度阅读的爱好者来说,无疑是一个巨大的加分项。我特别留意了装订工艺,线圈缝合得极其紧密和平整,即便是翻到书脊最深处,文字也清晰可见,丝毫没有松散的迹象。可以看得出,出版方在制作这个“经典文学”系列时,投入了极大的心血和诚意,它不仅仅是一本书,更像是一件可以世代珍藏的艺术品。这种对实体书形态的尊重和极致追求,在如今这个电子阅读日益普及的时代,显得尤为珍贵和难能可贵。我甚至会时不时地摩挲一下封面,感受那种时光沉淀下来的厚重感,它让我对即将展开的阅读旅程充满了仪式感和敬畏之心。这本书的排版布局也极具匠心,字体选择既保证了阅读的舒适度,又带有浓厚的古典韵味,与文学经典的身份相得益彰。

评分对于我个人而言,这本书带来的影响是持久而深远的,它不仅仅是填补了一段阅读时间,更像是为我的思想世界打开了一扇全新的窗户。有些书读完就翻过去了,但这本书的内容却像种子一样,在我心中生根发芽,时不时地会冒出新的想法和解读。它打破了我原有的思维定势,让我对“进步”和“文明”这两个词汇有了更审慎的界定。当我重新审视现代生活的节奏和我们所追求的目标时,这本书中的警示和反思总会适时地浮现出来,促使我进行更深层次的自我拷问。这或许就是“经典”的真正力量所在——它超越了其诞生的时代背景,依然能够对后世的读者产生强大的精神共振和持续的启发作用。我甚至会向身边对科幻文学不太感冒的朋友推荐,理由是,这远不止是“科幻”,它是一部关于人类本质的寓言,其文学和思想价值足以让任何类型的读者为之驻足和深思。这本书,在我看来,是值得反复研读、每次都能带来新体会的精神食粮。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有