具体描述

基本信息

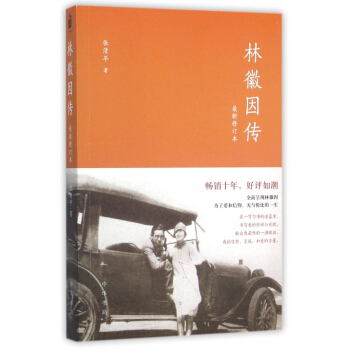

- 商品名称:林徽因传(*新修订本)

- 作者:张清平

- 定价:39

- 出版社:中华书局

- ISBN号:9787101105162

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2016-01-01

- 印刷时间:2016-01-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:32开

- 包装:平装

- 页数:375

- 字数:240千字

编辑推荐语

她是**的建筑学家,与丈夫梁思成实地勘察古代建筑遗构,足迹遍及大半个中国。 她是才华横溢的美术家,参与设计中华人民共和国国徽,主持挽救景泰蓝传统工艺。 她是作家,创作诗歌、小说、散文及戏剧,作品被收入西南联大国文教材。 她是理想中的灵魂伴侣,现实中的患难妻子。 她是生活中可以倾谈的知己和朋友。 她是一道风景,出现在许多人的生命中,也定格于一个属于她的时代。 张清平著《林徽因传》,以灵动的笔触探向林徽因和她身边一群人的精神世界,全面呈现林徽因为了爱与信仰,无与伦比的一生。

内容提要

林徽因,1904年生于浙江杭州一个官宦世家,父 亲林长民曾任北洋政府司法总长。1920年,林徽因随 父游历欧洲,结识徐志摩。1924年,在梁启超的安排 下,梁思成与林徽因留学美国,主攻建筑学。1928年 ,梁、林在加拿大温哥华举行婚礼。婚后遍游欧陆, 考察古建筑。归国后受聘东北大学,创办建筑系。

1931年回北平,供职于中国营造学社。1934至1937年 间,赴山西、河南、山东、陕西等地考察古建筑,直 至抗战爆发,一家人经长沙流徙昆明,1940年冬迁往 四川李庄。1946年返回北平,任教于清华大学建筑系 。其后参与设计国徽、人民英雄纪念碑,并致力于北 京古城保护。1951年病逝。

世人皆知她的美貌与聪慧,*艳羡她被三个出类 拔萃的男子深深爱恋。她几乎标志一个时代的颜色, 出众的才,倾城的貌,情感生活也像一个春天的童话 ,幸福而浪漫。其实,“太太客厅”只是林徽因生活 的一方面,在她生活优裕的那些年里,她和丈夫常年 奔走在穷乡僻壤,一点一点梳理中国建筑发展的脉络 。出身名门,游学欧美,她确曾经历鲜花着锦般的美 好,却也并不曾被战乱、困厄与疾病击倒,她始终保 持诗意的情怀,保持宠辱不惊的风范。

《林徽因传(*新修订本)》以文学的传记手法生 动再现了林徽因真实而传奇的一生。作者张清平以灵 动的笔触深入林徽因的情感世界,镌刻出一个美好独 特的精神个体,并进而展现一个群体、一段历史令人 神往的风采。

目录

第一章 幻

1. 少女

2. 远游

3. 康桥

4. 执手

5. 新月

第二章 爱

6. 负笈

7. 仙侣

8. 奠基

第三章 暖

9. 西山

10. 静院

11. 伤逝

12. 知交

13. 才情

14. 君子

15. 佛光

第四章 乱

16. 狼烟

17. 流徙

18. 昆明

19. 龙泉

20. 李庄

21. 重逢

22. 北归

23. 前夜

第五章 逝

24. 新天

25. 古城

26. 夕晖

27. 归去

用户评价

我必须说,我对于“林徽因传(最新修订本)”充满了浓厚的兴趣,但这种兴趣更多地源于一种期待,期待它能够颠覆我以往对林徽因的认知。我承认,我对林徽因的了解,很大程度上来自于碎片化的信息和一些文学作品的描绘。我总觉得,那些描绘或许带有一定的滤镜,未能完全展现出她真实的复杂性。因此,一本“最新修订本”,对我来说,就意味着一个重新认识林徽因的机会。我希望这本书能够更深入地挖掘她的内心世界,她的矛盾挣扎,她不为人知的选择。我不希望看到一个被神化了的林徽因,而是希望看到一个有缺点、有困惑,但依然闪耀着人性光辉的普通人,只不过,她的普通之中,蕴含着非凡的才华和坚韧的意志。我期待作者能够以一种更客观、更细致的笔触,去描绘她的人生轨迹,去解析她与那个时代的关系。我希望这本书能让我感受到,林徽因不仅仅是一位才女,她更是一位有着深刻洞察力的思想者,一位在时代洪流中努力寻找自身价值的女性。

评分“林徽因传(最新修订本)”这个名字,光是看到,就勾起了我无数的想象。我一直觉得,林徽因这个名字,不仅仅是一个文学家的名字,更是一种风韵,一种才情,一种在乱世中独立绽放的美丽。我还没来得及翻开这本书,只是从书名和封面设计上,就已经感受到了一种沉甸甸的厚重感。那种淡淡的复古色调,搭配上林徽因经典的照片,仿佛穿越了时空,能感受到那个年代的诗意与情怀。我喜欢这种低调却不失格调的设计,它不像那些哗众取宠的书籍封面,而是静静地在那里,散发着一种内在的光芒,吸引着我想要去探寻书中的故事。我猜想,这本书应该不仅仅是记录林徽因的生平事迹,更会深入探讨她作为一位女性,在那个时代背景下,如何平衡自己的才华、爱情与事业,如何在这个动荡的世界里找到自己的定位。我对于书中会不会提及她与梁思成、徐志摩、金岳霖之间的情感纠葛以及她对中国建筑事业的贡献充满期待。我希望能从这本书中,不仅仅了解到林徽因的“人生”,更能体会到她“生活”的态度,感受到她穿越时空的智慧与力量。我一直相信,伟大的灵魂,总会在文字里留下印记,而这本书,大概就是通往那个印记的一扇窗。

评分“林徽因传(最新修订本)”这个书名,让我立刻联想到那些被时间尘封的往事,以及那些在历史长河中被重新打捞和解读的珍贵史料。我猜想,这本书的“最新修订”,意味着它可能不仅仅是文字上的微调,而是包含了作者在多年研究后的深刻反思和新发现。我个人一直对那些能够“看见”过去的人情世故和时代变迁的著作情有独钟。我希望这本书能够让我不仅仅了解到林徽因作为一个个体的生命历程,更能够通过她的眼睛,去感受那个时代的风貌、那些人物的群像,以及那些隐藏在历史背后不为人知的细节。我会非常关注作者是如何处理林徽因在不同人生阶段的情感关系,以及她如何与同时代的思想家、艺术家进行思想碰撞。我希望这本书能够展现出一种历史的厚重感,让我感受到那个时代的文化气息和精神内核。我期待它能带我进入一个更加真实、更加立体、更加鲜活的林徽因的世界,让我不仅仅是“读”她的传记,更是“体验”她的生活,去理解她的选择,去感受她的悲喜。

评分对于“林徽因传(最新修订本)”这本书,我的第一反应是好奇,但随之而来的是一种莫名的责任感。我总觉得,林徽因不仅仅是一个历史人物,她更像是一个精神坐标,代表着一种理想主义和对美的极致追求。在当下这个信息爆炸、节奏极快的时代,我们常常会遗忘那些沉静而深刻的美好。因此,一本关于林徽因的传记,尤其是经过修订的版本,对我来说,就如同一次精神上的“考古”。我希望这本书能够引导我重新审视“传统”与“现代”的对话,以及中国文化如何在时代洪流中找到自己的根基。林徽因在建筑和诗歌上的造诣,无疑是她留给我们的宝贵遗产。但我更想了解的是,是什么样的精神气质,支撑着她在动荡年代里,始终保持对美的敏感和对文化的担当?这本书会不会深入剖析她作品背后的哲学思考?她对民族文化的认同感是如何形成的?我期待能够从中获得一些关于如何在这个快速变化的社会中,保持独立思考和文化自觉的启示。这本书,对我而言,更像是一次与历史对话,一次与智慧的碰撞,一次对自身精神世界的深度挖掘。

评分光凭“最新修订本”这几个字,我就知道这本书绝非泛泛之辈。这意味着它经过了反复的打磨和斟酌,或许是搜集了更多未曾公开的史料,或许是对原有内容进行了更深刻的解读。我是一个非常注重细节的读者,对于那些经过精心修订的书籍,总会有一种莫名的亲近感。我期待这本书能够展现出更全面、更立体、更 nuanced 的林徽因形象。我希望能看到作者如何克服史料的局限,如何以一种全新的视角去审视这位传奇女性。比如,我一直很好奇,在那个男性主导的社会里,林徽因是如何凭借自己的才华和见识,在建筑界和文学界都留下了浓墨重彩的一笔。这本书会不会提供一些令人耳目一新的论证?会不会挑战一些我们固有的认知?我尤其关注“修订”的部分,究竟是增加了哪些新的内容?是发现了新的信件、日记,还是有新的研究成果被纳入其中?如果能从中窥见林徽因鲜为人知的另一面,那将是多么令人兴奋的体验。我希望能在这本书里,找到一个更接近真实的林徽因,一个不再仅仅是符号,而是有血有肉、有爱有恨、有挣扎有选择的鲜活个体。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![《从上海市长到“台湾省主席”——吴国桢》 [美]裴斐(Nathaniel Peffer) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26865718298/5ac3acb6N1e88ae70.jpg)