具体描述

基本信息

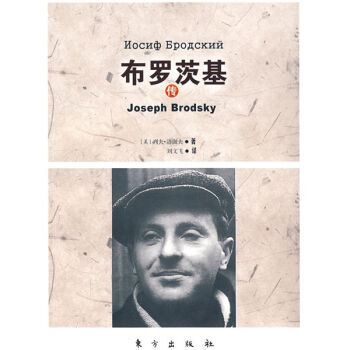

书名:布罗茨基传

定价:48.00元

作者: 列夫·洛谢夫;刘文飞

出版社:东方出版社

出版日期:2009-08-01

ISBN:9787506035767

字数:420000

页码:429

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.622kg

编辑推荐

内容提要

在20世纪的近几十年间,在各种声名狼藉的意识形态遇到危机的时期,当各种精神和永恒审美价值遭到怀疑的时候,布罗茨基书写了善与恶、真与假、美与丑的斗争。要想书写这一切,用米沃什的话来说,就必须遵循某种道德准则:诗人“应当是一位敬神者,应当爱自己的祖国和母语,只仰仗自己的良心,避免与恶结盟,不与传统决裂”①。但是在布罗茨基这里,米沃什又补充说,主要的东西就是“他的绝望,这是一位20世纪末诗人的绝望,这种绝望只有在与某些基本信仰准则相对峙的时候才会获得充分的意义。这是一种有节制的绝望,每一首诗都成了对忍耐力的考验”①。

目录

作者介绍

列夫·洛谢夫,诗人、学者,原名列夫·弗拉基米罗维奇·里夫希兹,生于列宁格勒一作家家庭,1959年毕业于列宁格勒大学语文系,做过编辑,1976年移居美国,1979年在密歇根大学获博士学位,次年成为美国达特默斯学院教授。洛谢夫是布罗茨基的好友和诗友,也是世界范围内布罗茨基研究的开拓者,其主编的文集《布罗茨基的诗学》(1986)和《布罗茨基的诗学和美学》(1990)为“布罗茨基学”奠定了基础。他出版有《神奇的突击》(1985),《私人顾问》(1987)和《后记》(2002)等多部诗集,其诗以冷静的态度、睿智的思考和丰富的互文性见长,被称为“语文学诗人”、“教授诗人”、“哲学诗人”和“反抒情诗人”。就在其《布罗茨基传》中文版即将面世之时,作者不幸在美病逝。

译者简介:

刘文飞,中国社科院外文所研究员、博士生导师、河南大学特聘教授、中国俄罗斯文学研究会秘书长、中国作家协会会员、中国翻译家协会理事。已出版《诗歌漂流瓶——布罗茨基与俄国诗歌传统》、《墙里墙外——俄语丈学论集》、《阅读普希金》、《布罗茨基传》、《别样的风景》等专著或文集十余部,《俄罗斯丈化史》、《俄罗斯侨民文学史》、《文明的孩子》、《三诗人书简》等译著近三十部。

文摘

一个高个子男人,身着一件专门缝制的燕尾服,看上去有些像军装,忧郁的脸庞上带着严厉的表情,还蓄着一脸“《圣经》般的”大胡子,他伸出食指,在吓唬听众。他指责西方没有信仰、孱弱、道德崩溃、政治上很胆怯。他似乎是一个知晓了真理的人,一个其正确性不容置疑的人。请想象一下在-1978年那个春日置身于哈佛教室里的某位美国知识分子。很有可能,他会为索尔仁尼琴在发出指责和预言时所带有的语调和愤怒激情而大为吃惊。他会试图把这位演讲者纳入他熟悉的文化坐标系,并找出一个为近似的比照:一位传播福音书的布道者,他在用火焰恐吓电视教民。这样一种思维和言说方式,是与宽容的自由主义环境中所奉行的一切截然对立的,在自由主义的环境中,申言愈是激进,求证就愈要细致。而布罗茨基,其外貌和举止看上去都像是一位纽约知识分子,一位伍迪·艾伦①似的知识分子,他从不布道,只不过在道出自己的思考,还不时强调一下这只是他个人的看法,他也不指望能获得真理。这样一来,他提供给西方听众的那些反集权制的信息,其实与索尔仁尼琴的观点并无区别,可布罗茨基的话却让西方的听众感到更为可信。

布罗茨基对美国知识界产生影响的例子,可以用苏珊·桑塔格的态度来加以说明。这个例子特别有说服力,因为这位女作家本人也是20世纪下半期美国思想界的统治者之一。她的政治立场可以被界定为左翼自由派。她和许多人一样,始终认为美国的政治体制是为大资本所左右的,她是中产阶级消费文化的激烈批判者,是一位女权主义者。越南战争期间,她与几位志同道合者完成了一次前往河内的冒险之旅,其目的就是为了表达对党北越的声援。

序言

致中国读者

序言

关于天赋

布罗茨基的世界:事先提出的几点看法

诗歌的益处

对于诗人的生平进行描述是可能的吗?

章 彼得堡人

布罗茨基的故乡

双亲

初的印象(战争)

与生俱来的特性

作为教育手段的城市

在学校

城郊

布罗茨基的修养

犹太人布罗茨基

第二章 杂工

初的工作

在勘查队

青年布罗茨基的社会地位

年轻时的阅读圈

波兰影响

现代主义

初识诗歌

50年代末的列宁格勒诗歌

布罗茨基青年时期的诗作

迫害的开始

乌曼斯基小组

撒马尔罕事件

第三章 学生

风格的形成

鲍里斯·斯卢茨基

列宁格勒的文学小组

叶夫盖尼·莱茵:哀歌艺术

与阿赫马托娃相识

玛丽娜·巴斯马诺娃和《献给奥古斯都的新章》

第四章 寄生虫

Annus mirabilis,1964-1965年间:意识形态

布罗茨基在列宁格勒遭遇的迫害

在卡纳特契科沃别墅。《幸福之冬的歌》

和预审

在普里亚什卡

审判

捍卫布罗茨基运动和布罗茨基的度

狱中

第五章 祭品

Annus mirabilis,1964-1965年间:流放诺连斯卡亚

1964-1965年间的布罗茨基和巴斯马诺娃

英美诗歌

诺连斯卡亚的顿悟

为使布罗茨基结束流放而进行的斗争

第六章 诗人

流放之后:1965—1972年间

布罗茨基和莫斯科的文学家们

在列宁格勒出版诗集的尝试

《旷野中的停留》

两部长诗之一:《以撒和亚伯拉罕》

两部长诗之二:《戈尔布诺夫和戈尔恰科夫》

离开苏联

第七章 非哲学家

布罗茨基眼中的世界(绪论)

诗与政治

祖国的感觉

布罗茨基世界中的“亚洲”

信仰问题

布罗茨基眼中的世界(结论)

存在主义

第八章 美国人

来到西方:奥登

布罗茨基在美国

卡尔·普罗菲尔和“阿尔迪斯”

《美好时代的终结》和《话语的部分》:诗律哲学

《美好时代的终结》和《话语的部分》:出版

讲台上的布罗茨基

布罗茨基的纽约

旅行

朋友和敌人

“非相见”:布罗茨基和纳博科夫

布罗茨基和索尔仁尼琴对美国的态度

阿富汗事件和波兰事件

布罗茨基和索尔仁尼琴

第九章 获奖者

荣誉和金钱

美国校园的政治和风尚

布罗茨基的诗

《乌拉尼亚》

英语中的布罗茨基

散文创作

诺贝尔奖

第十章 未归人

祖国的变化

《民主!》及其他现实题材作品

繁忙时期:1990一1995年间

疾病

布罗茨基诗中“面向死亡的存在”

去世

作者的话

附件一:布罗茨基生平和创作年表

附件二:诗歌新概念(洛谢夫访谈录)

译后

译者附记

用户评价

我必须赞扬这本书的深度挖掘能力。它不像市面上很多浮光掠影的传记那样满足于叙述“发生了什么”,而是致力于探究“为什么会这样”。作者显然下了苦功,查阅了大量一手资料,甚至可能包括一些鲜为人知的信件和备忘录。这使得书中对于一些关键事件的解读充满了洞见,提供了许多令人耳目一新的视角。特别是在讨论诗人后期思想演变的部分,作者展现了惊人的学术功力,将哲学思辨与日常琐事巧妙地糅合在一起,使得即便是抽象的形而上思考,也变得可以触摸、可以理解。这种层层剥开,深入本质的写作手法,让我对这位诗人的认知实现了一次彻底的重塑。读完后,我立刻回去重读了他的一些代表作,带着这本书提供的背景知识再去品味,那些诗句的深层含义一下子变得清晰锐利起来,如同透过一块蒙尘的玻璃,终于看到了背后的真实景象。这本书,与其说是一本传记,不如说是一把钥匙,开启了理解他全部创作世界的密码。

评分这本书最让我感动的点,在于它对“孤独”这一主题的探讨。它没有将诗人塑造成一个高高在上、不食人间烟火的圣人,而是细致地描摹了他在不同人生阶段所承受的、那种难以言喻的精神孤立。无论是早年在国内遭遇的边缘化,还是后来的客居异乡,那种根植于灵魂深处的“局外人”身份,始终是贯穿他生命的主旋律。作者以近乎同理心的笔触,解读了这种孤独如何转化为强大的创作动力,又是如何成为他抵御外界喧嚣的最后一道防线。书中记载的那些不为人知的细节,比如他如何与时间、与沉默相处,如何将日常的琐碎转化为永恒的命题,都让人深思良久。这不仅仅是一个作家的传记,它是一部关于如何与自我、与世界保持一种健康而又充满张力的距离感的教科书。它教会我们,真正的深刻往往诞生于无人问津的角落,而这本书,就是那个角落里最明亮的一盏灯。

评分坦白说,一开始我有些担心,毕竟是关于一位如此复杂和晦涩的诗人的传记,会不会读起来过于学术化或晦涩难懂。然而,这本书的叙事节奏把握得极其老道。它像是一部精心编排的交响乐,时而低沉压抑,时而激昂高亢,高潮迭起,绝不拖沓。作者似乎深谙如何平衡诗歌评论与个人生活叙事之间的关系,他并未陷入纯粹的诗歌文本分析泥潭,而是将诗人的创作过程与其跌宕起伏的个人命运紧密编织在一起。对我这个非专业文学评论人士来说,读起来的体验非常畅快,那些关于他早期生活、与同辈文人的交往,乃至他与伴侣之间那种近乎神话般的深刻联结,都被描绘得有血有肉,充满人性张力。尤其是书中对他在严酷环境中如何维持创作的描写,那种近乎殉道者般的坚持,让人肃然起敬。这本书成功地将一个“符号”还原成了一个有血有肉、有痛苦、有幽默感的“人”,这才是传记文学的最高境界。它不是在歌颂神祇,而是在描摹一个活生生的、与我们共享同一片天空下的伟大灵魂。

评分这本书的文字风格简直是种享受,它有一种独特的、沉静的、甚至略带疏离感的优雅,这种风格与被记录者的气质形成了完美的共鸣。阅读过程是一种美学体验。作者的句式变化多端,有时是精炼短促的断句,营造出一种紧迫感或决绝感;有时又是绵长而富有韵律的复句,如同沉思者缓慢而周详的思考过程。这种对语言的精雕细琢,使得即便是描述极为沉重的历史或个人悲剧时,依然保持着一种超越性的美感,避免了廉价的煽情。我尤其喜欢书中对环境描写的片段,比如对北国景象的刻画,那种冰冷、肃穆、却又充满几何美感的画面感,几乎能让人感受到空气中的凛冽和光线的锐利。这种对“形式”的极致追求,恰恰呼应了诗人本人对语言形式的苛求。阅读这本书,就像是进行了一次高级的精神SPA,它洗涤了我们对平庸事物的感知,提升了对文学和生活品质的鉴赏力。

评分这本传记真是让人放下了就不想撒手。作者的笔触细腻得像是工匠在雕琢一块璞玉,每一个细节都处理得恰到好处。读着读着,我仿佛亲眼目睹了那个特定时代背景下,一位天才诗人如何在时代的洪流中挣扎、抗争,最终淬炼出他那标志性的、带着寒冷而深刻的洞察力的诗篇。我特别欣赏作者处理历史背景的方式,他没有生硬地堆砌枯燥的史料,而是将时代风云自然地融入诗人的生命轨迹之中,让我们明白,他的诗歌绝非空中楼阁,而是扎根于那个特定土壤的产物。比如书中对某些关键政治事件的描述,寥寥数语,却能精准地勾勒出环境的压抑和知识分子内心的风暴。那种身不由己的宿命感,以及诗人骨子里那种不屈服的傲气,都被刻画得入木三分。每一次阅读到他流亡或遭受迫害的段落,我的心都会被猛烈地揪紧,深刻体会到“流放”对于一个以语言为生命的灵魂意味着什么。这本书的价值,不仅在于记录了一个人的生平,更在于它提供了一面镜子,映照出个体精神力量在强大外部压力下的韧性与光芒。读完合上书本,耳边似乎还回荡着他那清冽的诗句,久久不能平息。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![《我的零售人生》 [日] 铃木敏文;袁淼, 中信出版社,中信出版集团 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26852298224/5ac34e92N58c3e590.jpg)