具体描述

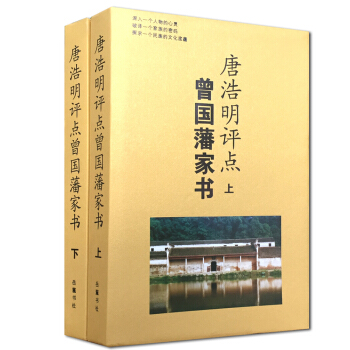

唐浩明 评点曾国藩奏折 | 唐浩明 评点曾国藩诗文 | 唐浩明 评点曾国藩书信 | 唐浩明 评点曾国藩奏折 | 唐浩明 评点曾国藩日记 |

唐浩明 评点曾国藩日记 | 唐浩明 评点曾国藩家书 | 张之洞 上中下三卷 | 唐浩明评点 曾国藩家书 上下册 | 曾国藩日记 全四册 |

曾国藩 注释本 全三册 | 曾国藩 注释本 上中下 | 曾国藩家书 全二册 | 杨度 上中下册 |

.

| 产品展示 |

| 基本信息 |

| 图书名称: | 唐浩明评点曾国藩家书(套装上下册) |

| 作 者: | 唐浩明 |

| 定价: | 68.00 |

| ISBN号: | 9787806654095 |

| 出版社: | 岳麓书社 |

| 开本: | 32 |

| 装帧: | 精装 |

| 出版日期: | 2002-9-1 |

| 印刷日期: | 2002-9-1 |

| 编辑推荐 |

| 十几年前,随着《曾国藩全集》和以曾国藩为主人公的文学作品的出版,个度曾经改变历史走向的人物,仿佛件稀有文物被发掘出土似的,立时引起国人的广泛兴趣:官场士林、商界军营乃至市井小民,时间都以谈论曾氏为博雅为时髦。此风亦波及海外华人世界,华文媒体也争相介绍这位早已被遗忘的曾文正公。近代史上叱咤风云的人物岂只千百,为何此人能得到众多领域和层次的关注:似乎只要是人,谁都可以从他身上说点什么!看来,这就不仅仅是出于个人经历的传奇性,而是此人身上有着民族和文化的负载。当今的时代,是个全球经济体化的时代,西方文化仗着经济实力的强大,正在向全世界各个角落风卷残云般扑来,大有排斥、压倒切文化的势头。曾经创造过五千年灿烂文明的文化,在如此形势下如何立足,它究竟还有没有存在的必要,中华民族还需要它的哺育吗?它还有发展的可能吗?这些原本不是问题的问题,如今似乎已成了有识之士的困惑。曾氏被公认为近代最后个集传统文化于身的典型人物,人们对他的关注和兴趣,正好给我们以启示:处在变革时期而浮躁不安的人,依然渴求来自本族文化的滋润,尤其企盼从这种文化所培育出的成功人士身上获取某些启迪。这启迪,因同源同种同血脉的缘故,而显得更亲切,更实用,也更有效。 此事给我们这批从事文化工作的人以振奋,它使我们增加了信心,看到了未来的前途。 然而,文化既博大精深,又浩繁杂芜,在眼下信息爆炸竞争激烈的时代,机遇良多,刻千金,人们再也没有往日田园般宁静的心境和经年累月足不出户闭门读书的悠闲,如何让忙于事功者领略文化的智慧呢?笔者认为,对于有志于此的人来说,不妨试用法:在段时间内将注意力集中到个有代表性的人物身上,将他看透研深,再由此人而去领悟全体。佛家说叶菩提,花世界,古人说经通而百经通,说的都是这个意思。 |

| 内容介绍 |

| 作者介绍 |

| 唐浩明,著名学者、作家。他曾用十年之工主持编辑出版《曾国藩全集》,穷八年之思创作长篇历史小说《曾国藩》,撰写二十多万字的曾国藩研究论文,点燃场为时十余年的曾国藩热火,堪称曾氏的异代知己。 |

| 目录 |

| 《唐浩明评点曾国藩家书:上册》 禀父母 道光二十年二月初九 评点:破天荒翰林 禀祖父 道先二十年四月十七日 评点:个不同凡庸的乡村农民 致诸弟 道光二十二年九月十八日 评点:为学譬如熬肉 致诸弟 道光二十二年十月二十六日 评点:读书之要在格物致知 致诸弟 道光二十二年十月十七日 评点:何绍基之字与汤鹏之文 致诸弟 道光二十二年十二月二十日 评点:戒烟写日记主静 致诸弟 道先二十三年正月十七日 评点:同意诸弟外出求学 禀父母 道光二十三年二月十九日 评点:和睦兄弟为 禀祖父母 道光二十三年三月二十三日 评点:开翰林院侍讲 致温弟 道光二十三年六月初六日 付点:感春诗慷慨悲歌 致诸弟 道先二十三年六月初六日 评点:绝大学问即在家庭日用之间 禀父母 道光二十四年正月二十五日 评点:清代官员的薪俸 致诸弟 道先二十四年正月二十六日 评点:罗泽南 致温弟沅弟 道先二十四年三月初十日 评点:盈虚消息之理 致诸弟 道光二十四年五月十二日 评点:作如火如荼之文 禀父母 道光二十四年六月二十三日 评点:妹夫来京不能安置 致诸弟 道光二十四年十月二十日 评点:治学以有恒为主 致诸弟 道光二十五年二月初日 评点:送妹夫王五诗 致诸弟 道光二十五年三月初五日 评点:诗之门径 禀叔父 道先二十五年九月十七日 评点:江忠源乃义侠之土 禀父母 道光二十六年正月初三日 评点:以杜门谢客为好 禀父母 道光二十六年十月十五日 评点:祖母的福分欠缺点 …… 《唐浩明评点曾国藩家书:下册》 |

| 在线试读部分章节 |

| 评点:孝道平衡了“三从四德” 这是曾氏身份改变之前所留存的最后封家信。信不长,办丧事的过程说得也很简单,但我们从这几句简单的话里却可以感受到当年曾府丧事的热闹风光。 我们都知道,中国封建时代的女人地位低下,“三从四德”将女人自身的人格和尊严都给剥夺了。女人是人类世界的另半。倘若人类世界的文化仅仅只是这样条直线形的话,那么女人绝对是压抑的、委顿的、没有生命力的。人类世界的半失去了生命力,那么整个的人类又怎么可能具有勃勃生机呢? 原来,人类世界的文化并不是简单的直线形的,而是复杂交错的。中国礼教中的“孝顺”又将“三从四德”拉了回来:儿女要孝顺父母。“百善孝为先”,“孝”为全社会所提倡所公认的美德。在“孝”的面前,父与母处于同等地位。结婚仪式的拜高堂,拜的是并坐的父母。做官的儿子为父母请封,父亲请的是某某大夫,母亲请的是几品夫人,这时的地位也是样的。父亲死了,叫做丁外忧,母亲死了叫做丁内忧。对于做官的儿子而言,外忧与内忧个样,都要离职守丧三年。中国的女人便在这些时候为自己争得了体面和荣耀。女人也不是绝对地都低于男人的:在做儿孙的男人面前,女人样地受到尊敬;培育了优秀男人的女人,样地赢得社会的敬重。于是,女人活着也便有了奔头,女人的胸腔里也便充满着生命力,人类世界也就因此而具有勃勃生机。 曾江氏便是这样位受到社会广泛敬重的女人。她生了五个儿子,五个儿子个个精明能干,不甘人下,尤其是她的长子不仅为曾家,也为整个湘乡县、整个湖南省(当时湖南没有品级比曾氏再高的官员)赢得了荣耀。这样的女人,是中国封建文化中具有典型性的为社会作出重大贡献的女人,理应得到这种文化所带给她的切荣誉、地位和尊严。你看她的出殡由六十四人抬棺木、三次请客达五百五十余席,此外的流水席当不下百席。以八人席计算,来宾及办事人员多达五千余人次。对于小小的湘乡县二十四都,这无疑是千百年不遇的重大庆典活动。气氛之热烈、乡民之踊跃,当可想而知。而这些,都还是在种节制的状态下进行的(“不用海菜,县城各官概不请。神主即请父亲大人自点”);倘若主家有意讲排场的话,丧事的热闹程度,必定可扩大数倍。 曾江氏不仅为她本人,也为中国女人挣来了体面。可以想象得出,当时二十四都的四面八方会有多少女人从曾江氏这里获得启发,得到鼓舞!这个本身低微柔弱的女人,依仗儿子的成就,将男尊女卑的两性格局作了次短暂的扭转。 当然,在世俗社会里,人们的切活动莫不与功利紧密相联。这么多人来参加曾府的丧仪,其源盖因为曾府出了位现任的朝廷卿贰大臣。那时有两句俚话,道是:“太太死了压断街,老爷死了无人埋。”太太死了,为什么吊丧、送殡的人多到把街压断,而老爷死了居然连掩埋的人都没有呢?这两句颇为夸张的话的背后,藏着的是赤裸裸的利益交易:对于死者的吊唁其实就是对生者的巴结。太太虽死,老爷还在,送出的可得到相应或更大的回报。老爷死,前途断绝了,也就没有巴结的必要了。读者诸君看看这封信中最后讲的桩事,便可以明白了。 禀父咸丰三年十月初四日 男国藩跪禀父亲大人万福金安: 屡次接到二十三日、二十八日、二十九日、初二日手谕,敬悉切。 …… |

用户评价

这套书的装帧和印刷质量实在让人眼前一亮。纸张摸起来手感厚实,不是那种一摸就掉渣的廉价纸张,即便是反复翻阅,也能感受到它经得起时间的考验。特别是封面设计,那种沉稳大气的风格,一下子就抓住了我的心。我总觉得,读经典著作,书本本身的质感也是一种仪式感,它能帮你更快地沉浸到那个历史的氛围中去。更不用说排版了,字体大小适中,行距安排得恰到好处,即便是晚上不开大灯,阅读起来也不会觉得吃力,这一点对于我这种喜欢睡前阅读的人来说,简直是福音。很多出版社在追求速度和数量的时候,往往忽略了这些细节,但这一本做到了内外兼修,看得出出版方在制作过程中是下了真功夫的。每次把它从书架上取下来,都会有一种珍藏的愉悦感,不愧是岳麓书社出品的经典版本,绝对值得拥有。

评分说实话,我一开始对“评点”这个词是有些保留态度的,总担心过多的人为干预会冲淡原著的本真味道,变成“评说”多于“原著”本身。但读进去之后,才发现这种担心完全是多余的。这里的点评不是那种生硬的、居高临下的说教,而更像是一种深度的思想碰撞和启发。那些点评者的视角非常独特,他们不是简单地解释字面意思,而是深入挖掘了这些家书背后所蕴含的处世哲学、修身之道以及对时局的判断。每当读到一段文字,心中疑惑未起,恰好翻到旁边的点评,那种“原来如此”的豁然开朗的感觉,真是妙不可言。这使得原本可能只停留在“阅读”层面的体验,提升到了“参悟”的境界,极大地丰富了阅读的层次感。

评分我一直认为,真正的经典之所以能够流传千古,是因为它超越了特定的时代背景,触及了人类共同的情感和永恒的智慧。这套家书系列正是如此。它不光是对一个封建大家庭内部沟通方式的记录,更深刻地展现了古代知识分子群体在面对个人抱负与国家命运时的内心挣扎与抉择。阅读这些书信,我能真切地感受到那种古人特有的那份“士”的担当——不是喊出来的口号,而是融入到每一笔一划中的自我约束和对后代的殷切期盼。这种跨越时空的共情能力,正是阅读原典的魅力所在。它让我对历史人物的理解不再是教科书上的扁平化符号,而是变得有血有肉,充满了人性的复杂与光辉。

评分我最近读了好几本关于古代名人家书的书籍,但很多版本要么是断章取义,要么就是注释过于晦涩难懂,让人读起来颇有障碍。然而,这套书的阅读体验完全不同。它仿佛有一位高明的向导,在你迷失在古代的文言文和复杂的历史背景时,适时地伸出援手。那些关键的典故和人物背景,都被巧妙地融入到注释中,既不显得突兀,又能精准地帮助理解作者的深层含义。我尤其欣赏它在保持原貌和增加现代可读性之间找到的那个微妙的平衡点。读起来,我感觉自己不是在啃一块硬骨头,而是在与一位智慧的长者进行一场跨越时空的对话,对方既保留了古人的风骨,又用现代人能理解的方式阐述了那些至理名言。这种流畅感,在同类书籍中是极为罕见的。

评分这套书给我最大的触动,在于它所传达出的那种强大的内驱力和责任感。在历史的长河中,我们总能看到太多轰轰烈烈的故事,但往往忽略了支撑起这些伟业的,恰恰是日常生活中那些看似琐碎的教诲和严格的自我要求。书中的字里行间,无不流淌着对自我品格的不断砥砺,对家庭责任的千钧重负。对我个人而言,它像一面镜子,照出了我在面对现代生活中的诸多浮躁和懈怠。特别是对于如何教育下一代,书中展现出的那种长远眼光和坚持原则的韧性,让我深思良久。它不仅仅是历史的记录,更是一部实用的“人生指南”,教会人如何在复杂的世界中保持内心的定力与清晰的航向。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![悬搁判断与心灵宁静-希腊怀疑论原典*9787516196687 [古罗马]塞克斯都·恩披里 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26742393090/5abea235N7dfab789.jpg)