具体描述

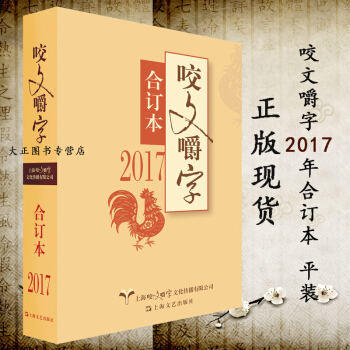

2017年咬文嚼字合订本 平装本

书名:2017年《咬文嚼字》合订本(平)

【作者】:《咬文嚼字》编辑部编

【译者】:

【校对/注释】:

【ISBN】:978-7-5321-6541-4

【中图法分类号】: H14

【开本】:32开

【页数】:796

【字数】:500000

【版次】: 1

【印次】: 1

【印数】:30000

【定价】:40.00元

【出版社】:上海文艺出版社·上海咬文嚼字文化传播有限公司

【出版时间】: 2018-2-15

【印刷时间】: 2018-2-15

【用纸】:胶版纸

【装帧】: 平装

【商品重量】:

【商品尺寸】:184mm*130mm

【汉语词表主题词】:汉语-语法分析

【普通关键词】:规范汉语 语法分析

【学科关键词】:规范汉语

【读者对象】:对汉字文化有兴趣的读者

【正文语种】:中文

【作者简介】:《咬文嚼字》杂志为全国知名期刊,创刊于1995年,2015年被列为全国百强期刊。

"【编辑推荐】这是《咬文嚼字》杂志2017年度合订本(平装)。《咬文嚼字》杂志是全国知名的期刊,为全国百强期刊。知识实用,信息密集,文字生动,材料新颖。作为关注社会语文运用的语文类刊物,《咬文嚼字》有着广泛的社会影响。每年的合订本经过细致的修订,具有一定的品牌效应。

"

【内容简介】:知名社会语文类刊物《咬文嚼字》杂志,从1995年开始每年出版一本合订本,这是2017年度的杂志合订本(平装)。合订本保持了一贯的特色:知识实用,信息密集,文字生动,材料新颖。合订本收录一年一度公布的十大流行语、十大差错,引起各大媒体的广泛关注,社会热议。作为关注社会语文运用的语文类刊物,《咬文嚼字》有着广泛的社会影响,12个月的杂志汇集成合订本时又经过了细致的修订工作。《咬文嚼字》合订本过长期积淀,具有一定的品牌效应。

【目录】:

卷首幽默

语林漫步

众矢之的

一针见血

文章病院

百家会诊

借题发挥

追踪荧屏

时尚词苑

语坛掌故

点击双典

有此一说

碰碰车

向我开炮

百科指谬

锁定名人

教材扫描

校园丛谈

词语春秋

十字街头

……

【前言/序言】

遵守规范 灵活应变

(序)

田小琳

国家的统一,民族的团结,都需要语言文字的规范。两千多年前秦始皇“书同文”政策的制定,为我们今人做了楷模。正因为汉字的统一,使我们这个多方言的国家有了书面畅通交流的可能,亦令我们中华民族的历代典籍得以保存,代代相习相传,至今不泯。

规范是运用语言文字要遵守的基调。2000年《中华人民共和国国家通用语言文字法》公布,已经过了18年。这是国家为语言文字规范第一次全面正式立法。2013年国务院公布了《通用规范汉字表》,收8105字,这是新时代文字的规范,对提升国家通用语言文字的规范化、标准化、信息化具有重要意义。这个《通用规范汉字表》对现代汉语语料的覆盖率达99.98%,可见是精心制定的标准。此外,还有其它一系列的规范标准。遵守语言文字的法则是我们公民的职责。

诚然,我们已经进入了互联网时代,各类电脑、手机、电子产品的广泛应用,让我们少了提笔写字的机会。用拼音输入中文,与自己书写相比,又快又方便。但是,这不是给我们一个提笔忘字的理由。汉字作为书写工具,几乎每个字都是形音义的结合体,也代表着汉语的最小的单位——语素。语素是构词的基本单位,上面说到的8105个字,绝大部分都是单音节语素,它们前前后后互相组合起来,就成了几万个词语。汉语的语素库储藏如此丰富,足以应付构建新时代需要的新词新语。

一个人掌握的词语越多,中文程度越高,表达能力就越强,咬文嚼字的本事也越大。相反,掌握词语的数量不够,运用词语句式经常出错,疏忽咬文嚼字,中文程度就不高,表达能力就受到影响。这是一个语文基本功的问题啊,电脑、手机都替不了你,也救不了你。

《咬文嚼字》杂志创办23年了。这么多年来,杂志自觉担当起了规范语言文字的重任,关心全社会的语言生活,从报刊杂志到名家名作,从广告制作到影视对白,发现问题,指出问题,纠正误用,提醒大家注意。这等于开设了一个语言文字“法庭”。据说,《咬文嚼字》要普查某年某月某日一些报纸上的差错时,各报主编、编辑便立时紧张起来呢!结果一公布,各报差错有实例分析,有数字见证,文字水平立见高下。虽然没有罚则,没有罚款,也形成了一种无形的压力,督促各报纸改进文字水平,为读者作好榜样。我们为《咬文嚼字》严肃认真、毫不苟且的工作态度点赞。

也许有些年轻读者说,互联网时代网络新词语层出不穷,不能把我们喜欢用的词语都“规范”了吧!说得没错,语言是随着社会而发展变化的。语言三要素(语音、词汇、语法)中,词汇的变化最显著,新陈代谢最快。新事物、新概念、新思想一定要借助新词语来表达。《咬文嚼字》杂志每年都公布“十大流行语”,就是一种应变,应时代要求而变。把大家用的最多的热门词语统计出来,公布出来。像《咬文嚼字》编辑部2016年12月公布的“2016年十大流行语”就有:“供给侧”“工匠精神”“小目标”“洪荒之力”“吃瓜群众”“友谊的小船,说翻就翻”“葛优躺”“套路”“一言不合就xx”“蓝瘦,香菇”。(刊于《咬文嚼字》2017年第1期)每一个流行语的来源用法都有详细说明。过几年再看看,也许有的就不流行了。

当然,网络词语也好,书报期刊上的新词语也好,带拉丁字母的字母词也好,各种方式形成的新词新语,都要经过“约定俗成”的沉淀,都要经过时间老人的挑选。首先被屏弃的就是那些粗俗的污秽的词语,香港人说“讲粗口”,这是不符合我们中华民族文化习惯的。我们不希望在“粗口”上标新立异,那就是歪门邪道了。那些新鲜的反映新时代的新词新语,必定会为大众喜闻乐见,并运用于口头和书面的表达中。

值得注意的是《咬文嚼字》杂志在2017年全年12期都设有“华语圈”专栏。读者由此可以看到各华语社区的一些语言文字现象,令人开阔眼界,耳目一新!“华语圈”的作者有香港、澳门、台湾地区的学者,也有新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚等国的学者,他们介绍的语言文字使用情况都与当地的政治、经济、文化背景密切联系,是当地语言生活的生动反映。有些社区词语内地也可以试试吸收。例如,在香港特区、澳门特区以及新马泰都普遍使用的“垃圾虫”一词,形象地比喻了不讲公共卫生的人。大人教育孩子常说:“不能随便乱扔垃圾,不能当垃圾虫啊!”孩子从小树立了不当“垃圾虫”的道德观念,一辈子受益。《全球华语词典》(2010,商务印书馆)、《全球华语大词典》(2016,商务印书馆)都收录了“垃圾虫”这个社区词。应该说,“华语圈”专栏的设立,也是《咬文嚼字》杂志灵活应变的具体体现。

规范与应变本身就是我们语言生活中相辅相成的两方面。《咬文嚼字》杂志的文章,篇篇生动活泼,短小精悍,既注重社会生活里语言文字的规范,又能够随时代的发展反映语言文字的变化,实属不易。

在结束这篇序言时,我愿意将这本薄薄的杂志推荐给所有中小学的语文老师,里面很多的语言故事可以增添课堂活跃的气氛;我愿意将这本小小的杂志推荐给报社杂志社出版社的编辑,里面对于语病的中肯分析,足以让我们头脑清醒,提高出版物的文字素质;我愿意将这本薄薄小小的杂志推荐给所有对中文有兴趣的朋友,包括华语圈的朋友,里面的文章繁花似锦,徜徉其间,便增长了你的知识,培养了你的语感,提升了你的智商。

【读者评论】:

我是一名地理老师,原以为《咬文嚼字》是语文刊物,与我关系不大。一次,在学校图书馆偶见《咬文嚼字》,发现她是一本综合性的“小百科”,历史、地理等其他学科的知识也有所涉猎。这本刊物不仅有助于语文教学,对历史、地理等其他学科的教学也大有裨益。

——季春燕

一次,语文老师对我说,看看《咬文嚼字》吧,于是我一有空就到学校阅览室去阅读。没过多久,便被她吸引住了。现在我的语文成绩大幅提升,已经在年级名列前茅了。《咬文嚼字》对我的最大帮助,是培养了我的语文思维。

——王一鸣

《咬文嚼字》一直是我工作上的好伙伴,我每年都会买最新的《咬文嚼字》合订本搁在办公桌上,从创刊到现在已全部备齐。在工作中遇到了语文难题,工具书中又查不到,我就翻翻里面的文章,往往能找到满意的答案。

——殷宙昕

我去年代表单位参加一个全国性的编辑技能大赛,获奖了。要报告大家的是,获奖的“秘密武器”是《咬文嚼字》,许多考点都来自其中的文章。

——张晓琳

用户评价

从实用性上讲,这本书的价值是持久的。与那些时效性很强的新闻评论不同,它探讨的语言规则和文化现象具有更长的生命周期。我习惯在写重要的报告或者进行严肃的文案创作前,把它放在手边,快速翻阅一下那些关于修辞、逻辑和用典的章节。它就像一个随身携带的语言“校对仪”,能立刻提醒我,我的表达是否过于随意,我的逻辑链条是否不够紧密。更重要的是,它培养了一种内在的“语言洁癖”,让你对那些粗糙、敷衍的表达感到不适,从而驱动自己去寻找更精确、更有力量的词汇。这种内在驱动力的养成,才是这本书带给我最宝贵的财富。它不仅是一本“读物”,更是一部陪伴我职业生涯中不断精进表达能力的“工具书”,其价值随着时间的推移,只会愈发凸显出来。

评分这本书的装帧设计实在让人眼前一亮,拿在手里沉甸甸的,那种厚实的质感,简直就是对“合订本”这个词最忠实的诠释。封面设计简约而不失内涵,那种朴实的蓝灰色调,透露出一种沉稳的书卷气。我特意把它放在书架上最显眼的位置,每次路过,都能感受到它散发出的那种知识的厚度。装订工艺看得出是下过功夫的,即便内容如此密集,翻阅起来也颇为顺畅,页边距的处理恰到好处,既保证了文字的阅读舒适度,又不会让人觉得过于拥挤。尤其赞赏的是纸张的选择,那种略带米黄的色泽,不仅保护了视力,更增添了一份怀旧的韵味,让人仿佛触摸到了那个年代的文化气息。这本书的物理形态本身,就是一种对语言文字精雕细琢态度的体现,光是捧着它,就觉得自己的品味都被提升了好几个档次。那种沉甸甸的、实在的阅读体验,是那些轻飘飘的电子书完全无法比拟的。它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的案头雅件,彰显了主人对语言艺术的尊重与热爱。

评分这本书的价值,在于它提供了一个独特的观察社会百态的视角——通过语言的裂缝。很多社会现象和文化思潮,其实都潜藏在那些我们习以为常的口头禅和流行语之中。我特别欣赏其中对一些新造词汇和网络热词的批判性审视,作者没有一味地排斥,而是以一种审慎的态度去剖析它们诞生的社会土壤,以及它们对现有语言体系可能带来的冲击。这种既入世又出世的分析角度,让我对当下社会的一些浮躁之气有了更清晰的认识。读完这些篇目,你会发现,每一次的争论、每一次的误解,很多时候都可以追溯到我们对某个词义的理解偏差上。它像是一把手术刀,精准地剖开了那些隐藏在日常交谈中的语义陷阱。这哪里是单纯的语言文字刊物,分明是一本深入浅出的社会观察日志,只不过它的叙事载体是那些被我们忽略的“咬文嚼字”之处。

评分初次翻阅时,我原本只是打算随便翻翻,没想到瞬间就被那种逻辑的严谨性和论证的深度所吸引,完全停不下来。它不像那种浮于表面的文字游戏,而是深入到汉语词汇和俗语背后的历史根源和演变脉络。举个例子,其中对某个常用成语的考证部分,作者竟然能追溯到甲骨文甚至更早的文献记载,那种抽丝剥茧的分析过程,简直就是一场精彩的语言考古。阅读过程中,我发现自己经常需要停下来,拿出手机去查阅一些古代典籍的背景资料,这种主动探索知识的过程,比被动接受信息要有趣得多。文字的铺陈并非枯燥的说教,而是充满了智慧的火花和幽默的讽刺,让你在会心一笑中,不知不觉地吸收了大量的知识。它教会我的,不仅仅是“如何正确使用词语”,更是“如何用更审慎、更负责任的态度去对待每一个表达”。这种对语言精度的执着,在如今这个追求效率和碎片化表达的时代,显得尤为珍贵和难得。

评分坦率地说,这本书的阅读门槛并不低,它要求读者具备一定的文史素养和耐心,但只要你跨过了最初的适应期,迎接你的将是知识的巨大回馈。那些复杂的引文和考据,初看可能会让人望而却步,但一旦理解了作者构建论证的底层逻辑,你会发现其中的精妙之处。它就像是攀登一座知识的高峰,初期需要付出体力,但一旦登上顶端,眼前的风景是无与伦比的开阔。我尤其喜欢那些篇幅较短、观点犀利的杂文部分,它们像是一串串精准的冷箭,射中了当下文坛和媒体中那些故作高深却实则空洞的表达。这些文字的魅力在于它们的“真”,不矫饰、不迎合大众,只忠实于自己对语言的理解和热爱。对于那些真正热爱文字、渴望提升表达精准度的学习者来说,这本书简直是教科书级别的存在,它提供的不是答案,而是思考的工具和方法论。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![新华书店正版 血疫(译文纪实) [THE HOT ZONE] 理查德·普雷斯顿著 上海译文出版社 书 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26698181445/5abc5dc7Nb3cbf274.jpg)