具体描述

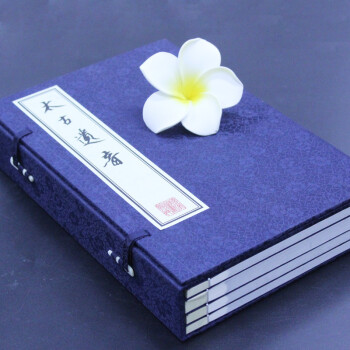

| 内容简介 | |

| 张爱玲经典小说集包括:三部中短篇小说集《倾城之恋》《红玫瑰与白玫瑰》《怨女》,两部长篇小说《半生缘》《小团圆》。 《倾城之恋》: 收录张爱玲于一九四三年至一九四四年创作的中短篇小说,包括《一炉香》《第二炉香》《茉莉香片》《心经》《封锁》《倾城之恋》《琉璃瓦》《金锁记》《连环套》。 《红玫瑰与白玫瑰》: 收录张爱玲于一九四四年至一九四七年创作的中短篇小说,包括《年轻的时候》《花凋》《鸿鸾禧》《红玫瑰与白玫瑰》《散戏》《殷宝滟送花楼会》《桂花蒸 阿小悲秋》《等》《留情》《创世纪》《郁金香》《多少恨》。 《怨女》: 收录张爱玲于一九五一年至一九七八年创作的中短篇小说,包括《小艾》《五四遗事》《怨女》《色,戒》《相见欢》《浮花浪蕊》《同学少年都不贱》。 《半生缘》: 收录张爱玲的一部长篇小说。初载一九五〇年四月二十五日至一九五一年二月十一日《亦报》,题《十八春》,一九五一年十一月上海亦报社出版单行本;经张爱玲改写后,以《惘然记》为题连载于一九六七年二月至七月《皇冠》月刊,一九六九年七月皇冠出版社出版单行本,改名《半生缘》。 《小团圆》: 据张爱玲手稿整理出版。原稿共六二八页,一九七六年完成后,张爱玲寄给香港的好友宋淇邝文美夫妇,后因各方原因未能发表;二〇〇九年二月,经张爱玲遗产执行人宋以朗授权,皇冠出版社首次出版单行本。 《雷峰塔》是张爱玲以自己四岁到十八岁的成长经历为主轴,糅合其独特的语言美学所创作的自传体小说。情节在真实与虚构间交织,将清末民初的社会氛围、人性的深沉阴暗浓缩在这个大家族里。从《雷峰塔》《易经》到《小团圆》,晚年寓居国外的张爱玲反复重述着生命中晦涩的心事,但每次出手均以不同的角度、方式,细腻地铺写她对周遭不同人事物的爱恨情结,让我们读来震撼惊心之余,更能逐渐将张爱玲的传奇拼凑完整。 |

| 作者简介 | |

| 张爱玲(1920-1995),中国女作家。祖籍河北丰润,生于上海。1943年开始发表作品,代表作有中篇小说《倾城之恋》、《金锁记》、短篇小说《红玫瑰与白玫瑰》和散文《烬余录》等。1952年离开上海,1955年到美国,创作英文小说多部。1969年以后主要从事古典小说的研究,著有红学论集《红楼梦魇》。已出版作品有中短篇小说集《传奇》、散文集《流言》、散文小说合集《张看》以及长篇小说《十八春》、《赤地之恋》等。 |

| 精彩文摘 | |

《雷峰塔》 琵琶把门帘裹在身上,从绿绒穗子往外偷看。宾客正要进去吃饭,她父亲张罗男客,他的姨太太张罗女客。琵琶四岁母亲出国,父亲搬进了姨太太家,叫做小公馆。两年后他又带着姨太太搬了回来,带了自己的佣人,可是吃暖宅酒人手不足,还是得老妈子们帮着打点。从不听见条子进这个家的门,可是老妈子们懂得分寸,不急着巴结姨太太,免得将来女主人回来后有人搬嘴弄舌。亏得她们不用在桌边伺候。正经的女太太同席会让条子与男客人脸上挂不住。 客室一空琵琶就钻了进去,藏在餐室门边的丝绒门帘里,看着女客走过,都是美人,既黑又长的睫毛像流苏,长长的玉耳环,纤细的腰肢,喇叭袖,深海蓝或黑底子衣裳上镶着亮片长圆形珠子。香气袭人,轻声细语,良家妇女似的矜持,都像一个模子打出来的,琵琶看花了眼,分不出谁是姨太太。男客费了大工夫才让她们入席。照规矩条子是不能同席吃饭的。 男佣人王发过来把沉重的橡木拉门关上,每次扳住一扇门,倒着走。轮子吱吱喀喀叫。洗碗盘的老妈子进客室来收拾吃过的茶杯,一见琵琶躲在帘子后,倒吃了一惊。 “上楼去。”她低声道,“何干哪儿去了?上楼去,小姐。” 姓氏后加个“干”字是特为区别她不是喂奶的奶妈子。她服侍过琵琶的祖母,照顾过琵琶的父亲,现在又照顾琵琶。 洗碗盘的老妈子端着茶盏走了。客室里只剩下两个清倌人,十五六岁的年纪,合坐在一张沙发椅上,像一对可爱的双胞胎。 “这两个不让她们吃饭。”洗碗盘的老妈子低声跟另一个在过道上遇见的老妈子说,“不知道怎么,不让她们走也不给吃饭。” 她们倒不像介意挨饿的样子,琵琶心里想。是为了什么罚她们?两人笑着,漫不经心地把玩着彼此的镯子,比较两人的戒子。两人都是粉团脸,水钻淡湖色缎子,貂毛滚边紧身短袄,底下是宽脚祷。依偎的样子像是从小一齐长大,仿佛台灯座上的两尊玉人,头上泛着光。她没见过这么可爱的人。偶尔她们才低声说句话,咯咯笑几声。 火炉烧得很旺。温暖宁谧的房间飘散着香烟味。中央的枝型吊灯照着九凤团花暗粉红地毯,壁灯都亮着,比除夕还要亮。拉门后传来轻微的碗筷声笑语声,竟像哽咽。她听见她父亲说话,可能在说笑话,可是忽高忽低,总仿佛有点气烘烘的声口。之后是更多的哽咽声。 |

用户评价

这回能把这全集一次性收齐,实属不易,因为市面上分散的版本太多了,质量参差不齐。我之前读的版本,常常漏掉一些重要的小篇或者早期尝试性的文字,这次套装里据说囊括了相当完整的作品谱系。对我而言,张爱玲的作品不仅是文学消费,更像是一种精神上的“考古”。她的文字就像一把手术刀,冷静地剖开都市男女的虚伪与妥协。譬如那些关于物质依赖的描写,在今天这个消费主义盛行的时代,反而显得更加具有预言性。这十六册,对于任何一个想深入研究中国现代文学、特别是女性书写史的读者来说,都是不可或缺的基石。拿到手后,我第一时间检查了扉页和排版,字迹清晰,装订牢固,这种实体的阅读体验,是电子书无法替代的,它提供了一种仪式感,让你对即将进入的文字世界保持最高的敬畏。

评分我最欣赏的,是她语言的精准性,那种近乎残忍的坦诚。《雷峰塔》这样的作品,虽然视角独特,带着疏离感,但对于理解她的成长背景和她与世界的初次碰撞,至关重要。她从不回避人性中的卑劣和可笑,但又总能用一种近乎美的语言去包装这些丑陋,形成一种极端的张力。这套书的装帧设计非常典雅,没有采用那种老气横秋的民国风,而是用了一种更现代的留白处理,让内容本身成为焦点,这很符合她作品的气质——外表光鲜亮丽,内核却是冰冷而坚硬的。我打算找一个安静的周末,泡上一壶浓茶,从头到尾重新梳理一遍她的创作脉络。光是看着这十多本厚厚的书摆在那里,就感觉自己拥有了一座文学的宝库,里面藏满了关于人情世故的终极密码。

评分我花了好大力气才把这十六本书都摆放整齐,那种繁复的装帧和厚度,一看就知道是下了成本的。我通常不会轻易收藏“全集”,但张爱玲的作品对我来说,总有一种魔力。我最感兴趣的其实是她后期的一些作品,比如那些带有自传色彩的片段,关于“小团圆”的那些讳莫如深的回忆,读起来是带着痛感的,但正是这份痛感,才让文字拥有了穿透人心的力量。她笔下的人物,没有绝对的好人或坏人,每个人都在时代的洪流和个人的局限性中挣扎求存。像《红玫瑰与白玫瑰》里男主人公那种永远在“得不到的才是最好的”的纠结中摇摆,太真实了,真实到让人不忍直视自己的某些阴暗面。我一直觉得,张爱玲是位冷眼旁观世情的“裁缝”,她用最华美的丝线,缝制出的是一幅幅关于人性荒凉的底色。这套书的印刷质量也很好,纸张摸起来有质感,长时间阅读眼睛也不会太累,毕竟这种文字密度,是要慢慢品的。

评分说实话,我买这套书主要动机是想系统性地整理一下自己对张爱玲的认知,因为以前都是零散地在各种选集中看过一些片段。这次把《流言》这些散文也收录进来,对我来说是个惊喜。比起小说,我更偏爱她那些看似信手拈来,实则字字珠玑的评论和随笔。她对生活琐事的观察,那种带着讥诮又充满洞察的目光,简直是文学界的“显微镜”。她能把邻居家的争吵、一件雨衣的颜色,都写出哲学层面的意味来。而且,这套书的编排结构,似乎也兼顾了不同读者的需求,把不同阶段的作品相对完整地呈现了出来。我发现,很多被现代浮躁文风所掩盖的文学厚度,在张爱玲这里得到了完美的保留。捧着它,仿佛能嗅到那种旧时文人的清冷气韵,让人感觉自己的精神世界也因此变得更丰盈、更有底蕴了。

评分这套张爱玲全集,光是捧在手里就能感受到那份沉甸甸的分量,不愧是“全集”二字。我一直对民国时期的女性文学抱有一种特殊的偏爱,而张爱玲无疑是那颗最璀璨、也最带着刺的星。这次一口气收下这十六册,主要是冲着那些传世的经典篇目去的,比如《倾城之恋》里白流苏和范柳原那场看似不动声色实则步步惊心的较量,每次重读,都能发现新的权谋与无奈。更别提《半生缘》里,沈世钧和顾曼桢之间那种阴差阳错、错失良机的宿命感,让人读来扼腕叹息,恨不得替他们改写结局。我特别喜欢她对细节的捕捉,那种对物质、衣着、甚至是空气中光线的描摹,细腻到仿佛你就能闻到旧上海月份牌上脂粉的味道,感受到旗袍布料的冰冷与熨帖。这不仅仅是故事,更像是一部带着时代印记的,关于人性、欲望与生存哲学的百科全书。看到这套书摆在我的书架上,就觉得心里踏实,像是拥有了一个可以随时躲进去的,华丽又苍凉的旧梦。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有