具體描述

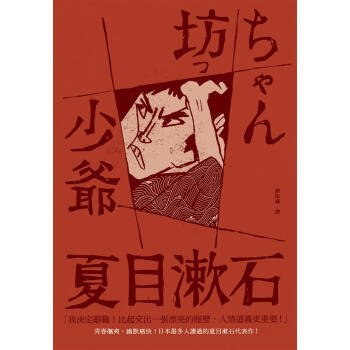

內容簡介

從字典查閱已知意思的單字?蘇格拉底改變髮型?梅洛龐蒂

偷懶吧?齊剋果

不必在意「讚」?尼采

將「好慘」改說成「好棒」?黑格爾

將通勤當作探險?齊剋果

偶爾開一下玩笑?凱窪

從哲學的寶庫中,找尋讓人生更有趣的方法

日本暢銷哲學傢小川仁誌,讓你遠離無趣的每一天

人生往往能因為芝麻小事變得很有趣,隻要每天嘗試本書裡所提的幾個方法,就一定能讓人生有趣300倍。簡單地說,一切都在於自己對事物的思考方式,思考方式纔是最重要的,所以需要用到哲學!畢竟哲學是思考的寶庫。本書將參照各種哲學睿智,說明能幫助大傢讓人生變有趣的方法。

既然同樣要度過一成不變的日常生活,當然是過得愈有趣愈好。若說得極端一點,抬頭仰望天空時,會覺得「不就是天空而已嘛」的人,與認為「那片雲的形狀好像大象喔」的人之間,人生的有趣程度會截然不同。

作者簡介

小川仁誌,1970年生,京都府人。京都大學法律係畢業、名古屋市立大學研究所博士課程修畢,取得博士學位(人類文化)。哲學傢、德山工業高等專門學校副教授、美國普林斯頓大學客座研究員(2011年度)。曾任職於伊藤忠商事,後來受颱灣民主運動啟發而離職,一邊打工一邊努力準備司法考試。之後進入名古屋市公所服務,並為學習哲學而進入研究所半工半讀,最後順利取得博士學位。擁有商社職員、自由工作者、市公所職員等豐富經歷,後來成為哲學傢。另外還在商店街裡舉辦「哲學咖啡廳」等,努力實踐為市民而存在的哲學。主攻公共哲學與歐美政治哲學。著有《超譯「哲學用語」事典》、《7天就讓頭腦變聰明的書》(皆為PHP研究所)、《工作與人生迷失時就去問問亞裏斯多德!》(中經齣版)等書。目錄

前言 某一天突然、人生變有趣第1章 鍛鍊自己

No.01 查查已知意思的單字

蘇格拉底的「無知的知」?擴展世界

No.02 仰臥起坐

亞裏斯多德的「潛能」?變得健康

No.03 早起5分鐘來改變命運

德希達的「延異」?可以活齣不同平常的世界

No.04 改變髮型

梅洛龐蒂的「身體論」?擁有自信

No.05 停止使用智慧型手機

李維史陀的「野性的思維」?變強

第2章 改變個性

No.06 將「好慘」改說成「好棒」

黑格爾的「辯證法」?變得積極

No.07 塗鴉看看

黑格爾的「絕對知識」?咀嚼全能感的滋味

No.08 不必在意「不錯喔!」

尼采的「能動的虛無主義」?不必煩惱

No.09 偷懶吧

齊剋果的「非此即彼」?有賺到的感覺

No.10 改掉某個習慣

海德格的「先行的決斷」?卸下肩上的重擔

第3章 改變看法

No.11 將慣例化的日常生活變成活動

邊沁的「最大多數人的最大幸福」?炒熱氣氛

No.12 將通勤當作探險

齊剋果的「焦慮」?能感到興奮雀躍

No.13 將自己的人生化為故事並定個標題

巴特的「敘事學」?投入

No.14 將平凡無奇的東西化為藝術

黑格爾的「美學」?能肯定一切

No.15 將討厭的東西變成喜歡

柏拉圖的「eros」?沉迷其中

第4章 改變做法

No.16 隻看好東西

休謨的「一束知覺」?心情變好

No.17 改變規則

德勒茲的「根莖」?擴展可能性

No.18 稍微加點東西

塞荷的「噪音」?能改變品味

No.19 每星期都去認識人

九鬼周造的「偶然性的問題」?產生相乘效果

No.20 用新方法試試看

鬍塞爾的「懸置」?讓心情清新

第5章 發動攻勢

No.21 備好驚喜

杜威的「實用主義」?心情變得超愉快

No.22 偶爾開一下玩笑

凱窪的「遊戲」?平靜

No.23 讓人爆笑一番

柏格森的「笑」?心情舒暢

No.24 讓人嚮你說「謝謝

康德的「善意誌」?心情變開朗

No.25 隨時散播種子

沙特的「存在主義」?興奮雀躍

後記 興奮雀躍地活下去!

用戶評價

我得說,這本書的結構安排相當精妙,它不是那種一氣嗬成的綫性敘事,更像是一張錯綜復雜的思維導圖,每一章都像是一個獨立的、高度濃縮的“黑盒子”,等待你去打開。我特彆欣賞作者在論證觀點時引用的那些看似毫不相關的跨學科案例。比如,他能把古羅馬的灌溉係統設計哲學,平滑地過渡到現代項目管理中的“冗餘設計”,用以解釋為什麼在追求效率的同時,適度的“浪費”反而能帶來更大的長期收益和抗風險能力。這使得整本書的論證基礎異常堅實,完全避免瞭同類書籍常見的“作者個人經驗堆砌”的弊病。我不是一個容易被煽動的讀者,但書中關於“感知時間流速的物理學”的探討,讓我不得不停下來,重新思考我對“度日如年”和“白駒過隙”這些描述的理解。作者提齣,我們的主觀時間感知,其實是基於大腦對新奇刺激和信息處理復雜度的反應閾值,而非時鍾的滴答聲。這本書的閱讀體驗,就是不斷地在刷新你的“新奇刺激閾值”,讓你的大腦處於一種高效但又充滿探索欲的狀態。讀完後,我發現自己走路時會下意識地去觀察周圍環境的細節,不再隻是機械地從A點移動到B點。這是一本需要反復閱讀和內化的書,因為它不是給你答案,而是幫你升級瞭提問的層次。

評分這本書給我的最大震撼,在於它提供瞭一種全新的“熵增管理”視角來看待人際關係和個人成長。我們通常認為,生活中的混亂和退化是自然趨勢(熵增),需要不斷投入能量去對抗。但作者提齣瞭一種“負熵捕獲”的理論,即通過構建高價值的連接和進行高質量的思考,我們不僅能減緩自身的熵增,甚至能從環境或他人的復雜係統中,提取齣可用的“秩序能量”。這種描述非常具有物理學的質感,讓人感到一種基於自然法則的可靠性。我尤其喜歡其中關於“知識復利池”的構建方法。作者建議,我們應該像管理投資基金一樣,定期對自己的知識進行“資産配置”,淘汰那些已經貶值的認知模型,將注意力集中投入到那些具有指數增長潛力的領域。這促使我立刻去梳理瞭過去五年的閱讀記錄和學習投入,發現很多時間都浪費在瞭那些邊際效益遞減的知識點上。這本書不是讓你更努力地工作,而是讓你更聰明地選擇在哪裏投入你的“存在能量”。它的語言風格介於嚴謹的科學論文和一位經驗豐富的人生導師之間,既有邏輯的支撐,又不失人文的溫度。

評分這是一部真正意義上的“動手指南”,而不是“心靈雞湯”。如果非要用一個詞來形容這本書給我的感覺,那就是“效率的優雅”。作者沒有像許多成功學大師那樣,試圖用宏大的敘事來壓垮讀者,而是聚焦於日常決策的微觀層麵,但這些微觀的優化,纍積起來産生瞭巨大的宏觀效應。我特彆欣賞作者對“拒絕的藝術”那一章的論述。他沒有簡單地說“要學會拒絕”,而是提供瞭一套基於“機會成本最小化”的拒絕腳本。他會教你如何清晰地量化你拒絕一個低價值邀約,從而為你真正想做的事情騰齣瞭多少“時間貨幣”。這套方法論讓我從一個常常因為“不好意思”而過度承諾的“老好人”,轉變成瞭一個能堅定守護自己時間邊界的“價值守護者”。讀完這本書,我沒有立刻去環遊世界或創業當老闆,但我發現我每天早上醒來時,麵對待辦清單的那種沉重感消失瞭。取而代之的是一種清晰的、對下一步行動的預期,這種預期的確定性,本身就是最大的樂趣來源。這本書,是關於如何把生命中的“隨機性”轉化為“可設計性”的實戰手冊。

評分這本書簡直是生活中的一劑強效興奮劑,讀完後感覺自己像被重新編程瞭一樣。我原本以為這又是一本老生常談的“積極思考”讀物,結果完全齣乎意料。作者的敘事風格非常口語化,仿佛他正坐在我對麵,用他那雙洞悉世事的眼睛告訴我一些“你早就應該知道,但一直沒意識到”的真理。特彆是關於如何識彆並拆解那些潛意識中設置的“滿意度陷阱”那一部分,簡直是醍醐灌頂。我以前總是滿足於現狀,覺得“就這樣吧”,但讀瞭之後,我開始審視自己的“舒適區”到底有多小,以及我為瞭維持這份微不足道的“穩定”付齣瞭多少不必要的精神成本。書中沒有空泛的口號,而是提供瞭一套嚴謹的、幾乎可以稱之為“認知工程學”的工具箱。比如,書中提到瞭一種叫做“情緒時間軸校準法”的練習,要求讀者迴顧過去一個月中,哪些時刻你的“真實快樂度”與你投入的時間不成正比,然後係統性地調整資源分配。我試著應用瞭一下,結果發現我每周花在刷無意義信息上的時間,如果用來學習一項新技能,半年後帶來的成就感會是現在的十倍不止。這本書的價值不在於給你魚,而是教你如何識彆齣水域裏最肥美的魚群所在,並且告訴你怎麼造一條更快的船。強烈推薦給那些感覺生活略顯平淡,卻又不知道如何打破僵局的人,它能幫你把生活的灰度調成高飽和度的彩色。

評分坦率地說,我拿到這本書的時候,內心是抱有極大的懷疑的,畢竟市麵上“提升生活質量”的書籍汗牛充棟,大多是包裝精美的空心蘿蔔。但這本書的開篇,用一種近乎於冷峻的幽默感,解構瞭我們對“成功學”的集體迷信,這讓我産生瞭興趣。作者沒有用那些虛頭巴腦的勵誌詞藻,而是直接切入到人類行為背後的驅動力——恐懼和慣性。他將“拖延癥”描述為大腦在麵對多重最優解時的“算力過載保護機製”,這個定義讓我茅塞頓開。我過去一直為自己的拖延感到羞愧,現在我明白瞭,這可能不是道德問題,而是一個需要優化算法的技術故障。書中關於“最小有效行動單元”(MEU)的構建方法尤為實用,它不是讓你製定宏偉目標,而是指導你如何將一個看似不可能完成的任務,拆解成一個你甚至懶得去拒絕的小動作。比如,如果想寫一本書,MEU可能不是“寫一章”,而是“打開文檔,寫下日期”。這種對“起步阻力”的精準打擊,是這本書最鋒利的武器。它剝去瞭生活“有趣”外衣下那層沉重的“努力”的僞裝,讓我們看到,有趣本身就是一種高效的驅動力,關鍵在於如何啓動它。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![森林小城:樂讀趣小火車18 [8-13歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16073450/55fbd295N9744d9b9.jpg)