具体描述

●建筑企业总部的“税务局”现象

●为什么*国建筑业利润长期低下

●没有标杆

●当前国内建筑企业战略批判

●第二篇 *国建筑业新时代

●数据时代

●又临盛宴?

●建筑产业进入新阶段――反思建筑企业人工困境

●新形势下项目经营风险识别与控制

●第三篇 战略制胜

●建筑企业竞争力新论及评价方法

●企业成功定律

●建筑企业未来优势模式

●拥抱“透明”

●国际化慢行

●南通绍兴建筑企业发展模式挑战与突破

●第四篇 赢在品牌

●多元化战略反思

●向装饰行业学习

●部分目录

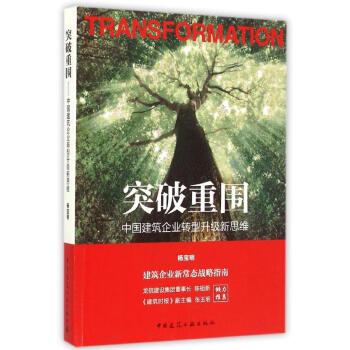

内容简介

杨宝明所著的《突破重围(中国建筑企业转型升级新思维)》定位于中国建筑企业中高层领导的战略参考指南,从中国建筑业的特点、本质出发,结合目前国家宏观形势,深度剖析行业存在问题与原因;作者从战略、品牌、信息化等多个新的视角为中国建筑企业的转型升级提供新颖的建议,对于施工企业高层管理层制定企业战略有着重要的参考价值。本书分为七大篇章,**篇介绍了目前我国建筑企业的现状与存在问题;第二篇着重介绍了目前建筑业面临的新形势,对建筑企业竞争力提出了新的要求;第三至第六篇,分别从战略、品牌、信息化、BIM技术四个方面着墨,介绍了建筑企业转型升级的4个抓手;第七篇通过剖析十八届三中全会、建筑业发展改革意见来预见中国建筑业的未来发展趋势,并对建筑企业家提出了殷切的期盼。

作者作为建筑行业专家,有着多年的项目管理与企业管理经验,对建筑行业有独到的见解,分析视角新颖,并对建筑企业家提出了别出一格的等 杨宝明 著作 杨宝明博士,同济大学管理学博士、结构工程硕士;《新鲁班》主编;《建筑时报》、《施工企业管理》特约撰稿人;鲁班咨询首席顾问;鲁班软件创始人、董事长班汇通平台(banbank.com)执行董事曾在上海建工集团、同济建设总公司任项目经理近十年,负责实施过多项大型工程项目施工管理。 产生原因

建筑企业总部并非不想管得深入一些,让更多的利润从项目部向总部上移,而是现在的管理技术无法实现这一点,仅靠管理模式和管理制度的改进和创新无法解决这一问题。建筑业与其他行业如制造业有明显不同,管理难度要大得多,正是建筑业项目管理的特殊性导致当前的现状。项目管理的复杂性、难度表现在以下几个方面:

一是产品非标准。每个建筑业产品――建筑物(工程项目)均不相同,导致工作流程工艺不标准,无法固化作业流程,给管理标准化带来巨大困难,流程固化和优化均有很大困难。

二是生产地点移动性。作业地是不固定的,作业环境处于动态变化之中,无法建立标准管理环境体系。

等

用户评价

读了这本书,我最大的感受就是,它让我看到了中国建筑行业在新的时代背景下,所蕴含的巨大潜力和挑战。它并没有给我一个现成的答案,而是引导我思考“为什么”和“如何”。书中的论述,可能更多地聚焦于宏观层面的驱动力,比如全球经济一体化、技术进步的加速、以及中国经济结构的转型,这些都对传统建筑业提出了全新的要求。我能感受到作者在字里行间,试图勾勒出一幅行业发展的全新蓝图,其中可能涵盖了智能化、数字化、绿色化等关键元素。书中对于“重围”的解读,让我联想到,这些“重围”可能不仅仅是来自市场竞争,也可能源自企业内部的思维僵化和体制束缚。我特别留意了书中关于“价值链重塑”的讨论,它可能通过分析行业内部各个环节的利润分配和权力结构,来探讨企业如何在新的模式下,创造和获取更大的价值。比如,它可能提出,企业不再仅仅是“承建者”,而应该成为“解决方案提供者”,将更多的技术、服务和管理能力融入到整个项目周期中。这种视角,让我觉得这本书非常具有启发性,它让我开始理解,为什么一些建筑企业在当前的市场环境下,能够脱颖而出,而另一些则举步维艰。它提供了一种更深层次的理解,让我跳出了只看眼前项目的局限,去思考行业长远的未来发展方向。

评分这本书带给我的,更多的是一种对行业未来的哲学性思考。它并没有提供具体的“方法论”,而是更侧重于“世界观”的建立。书中可能通过对全球经济大势、科技前沿进展以及社会发展趋势的梳理,来勾勒出中国建筑企业转型升级的宏观图景。我理解它是在告诉我,建筑行业所面临的“重围”,是多重因素叠加的结果,需要从根本上改变思维模式。它可能强调,未来建筑的生产方式、服务模式,甚至是企业自身的定位,都将发生颠覆性的变化。我特别欣赏书中关于“企业韧性”的讨论,它可能在探讨,在不确定性日益增加的时代,建筑企业如何建立更强的抗风险能力和适应能力。书中对于“可持续发展”理念的融入,也让我印象深刻,它不再只是一个口号,而是可能被视为企业核心竞争力的一部分。虽然书中可能没有提及某个具体的建筑项目或技术细节,但它所构建的宏大叙事和前瞻性视野,让我对中国建筑行业的未来充满了期待。它让我明白,真正的转型升级,不仅仅是技术的更新,更是意识的觉醒和格局的重塑。这本书,更像是一场关于行业未来的“思想对话”,它引导我站在更高的维度,去审视和思考建筑业的下一个十年。

评分这本书给我最大的触动,在于它对“思维转变”的深刻洞察。它并没有直接告诉你“怎样做”,而是告诉你“应该怎样想”。书中可能通过大量的案例分析,来论证传统建筑业在面对数字化、智能化浪潮时,所面临的机遇与挑战。我个人觉得,这本书的价值在于它提供了一个新的视角,来审视行业的发展规律。它可能强调,过去那种依靠要素投入、规模扩张的粗放式发展模式,已经难以为继,企业必须找到新的增长引擎。我尤其对书中关于“创新生态”的探讨很感兴趣,它可能指出了,未来的建筑企业,不应是孤立的个体,而需要融入到一个更广阔的创新网络中,与技术公司、研究机构、甚至新兴的初创企业合作,共同推动行业进步。书中对于“商业模式创新”的探讨,也让我受益匪浅。它可能指出了,企业需要打破传统的项目思维,去探索更具韧性和灵活性的商业模式,比如订阅式服务、平台化运作等等。虽然书中可能没有提供具体的“操作指南”,但它所传递的思维方式和战略眼光,让我觉得非常宝贵。它促使我去思考,在当前的时代背景下,什么样的思维方式,才能让建筑企业真正实现“突破重围”,走向更广阔的未来。

评分这几天工作之余,我沉浸在了一本关于中国建筑行业转型升级的书籍中。虽然我并非行业内人士,但书中的一些宏观洞察和前瞻性思考,还是让我深受启发。它并没有直接给我提供操作性的“秘籍”,而是更像一位经验丰富的智者,在为你剖析当前宏观经济环境下,传统行业所面临的共性挑战,以及可能出现的破局之道。书中详尽地分析了技术革新(比如智能化建造、BIM的应用深化)、绿色环保理念的普及、以及消费需求的多元化和个性化,如何自上而下地重塑行业格局。我尤其对书中关于“颠覆性创新”的部分印象深刻,它鼓励企业不应局限于渐进式的改进,而是要敢于打破既有模式,寻找新的价值增长点。比如,它可能通过对比其他行业的成功转型案例,来暗示建筑行业可以借鉴的思路,例如从传统的“工程承包商”思维,转向“全生命周期服务商”的理念,将设计、建造、运营、维护甚至物业管理等环节打通,形成新的商业闭环。这种高度概括性和理论深度,让我开始重新审视我们身边的建筑项目,从一个更为复杂的生态系统去理解它的运作和未来的可能性。虽然书中可能没有直接点名某个具体企业或某个具体技术,但它所构建的思维框架,无疑为思考和探索行业未来提供了强大的理论支撑,让我在阅读过程中,不仅是消遣,更是一种思维的拓展和提升。

评分这本关于建筑行业转型的书,最让我眼前一亮的是它对“新思维”的强调。它并不是一本教你如何盖房子的技术手册,更像是在为你提供一套观察和理解行业发展趋势的“地图”。我理解这本书试图告诉我们,在这个快速变化的时代,固守旧有的经验和模式,很可能就会被时代抛弃。书中可能用了大量的篇幅来阐述,为什么过去的成功因素,在今天可能不再奏效,甚至成为发展的阻碍。例如,它可能通过对过去几年宏观政策调整的解读,来分析这些政策对建筑行业带来的冲击和机遇,从而引导读者思考企业自身的战略调整方向。我特别欣赏书中在探讨“企业文化”和“人才战略”时,所展现出的前瞻性。它认为,真正的转型升级,不仅仅是技术的更新换代,更重要的是意识的革新和人才结构的优化。书中可能通过引用一些经济学和管理学理论,来解释为什么企业需要拥抱变化,如何建立一个鼓励创新、容忍试错的企业文化。它可能还会提出一些关于如何吸引和培养适应未来发展需求的新型人才的思考,比如对跨界人才的需求,以及对员工持续学习能力的要求。这种从宏观到微观,从战略到执行,从技术到文化的全面性思考,让我觉得这本书的价值远超于对某个具体行业的浅显描述,它是在为任何渴望突破现状、寻求可持续发展的企业提供一种思维上的启迪。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有