具体描述

前言

水彩是什么?

Lesson1 选择水彩画工具

1.纸张的选择

木浆纸

棉浆纸

水彩纸的克数

细纹,中粗,粗纹

水彩纸的正反面

水彩纸的脱胶

2.颜料的选择

固体水彩,管状水彩与液体水彩

浓郁型

半透明型

水彩颜料的品牌

3.笔的选择

铅笔

彩铅

毛笔

尼龙笔

4.其他工具的使用

留白液

牛胆汁

纸胶带

白瓷盘

纸巾

橡皮

笔洗

5.笔者近正在使用的画具

Lesson 2 水彩画技巧

1.构图

2.水彩的表现技法

水量的控制

干湿画法

晕染

叠加

制作肌理效果

撒盐效果

滴水效果

喷溅效果

留白

金银色的使用

勾线的技巧

甩点的技巧

3.水彩的配色与混色

三原色

对比色

相近色

混色的技巧

4.水彩如何营造氛围

近实远虚

干湿结合

材质的表现

透明物体的画法

不同颜色物体的阴影

写实化与概念化

单个物体与场景的区别和联系

5.水彩画扫描后期电脑校色

扫描仪的选择

Photoshop的运用

Lesson3 花草篇

1.春和景明,鸟语花香

海棠 (过程图)

海桐

迎春花

杜鹃花

郁金香

鸢尾

2.花开半夏,夏雨雨人

牵牛花(过程图)

三色堇

百合

荷花

琼花

芍药

3.丹枫迎秋,秋菊傲霜

桂花(过程图)

勿忘我

菊花

美人蕉

月季

彼岸花

4.冰花玉树,琼楼玉宇

水仙(过程图)

梅花

茶花

白玉兰

君子兰

鹤望兰

Lesson4 从身边的事物中寻找创作灵感和题材

书桌上的物品

窗外的美景

网络上的图片

Lesson5 问答

Lesson6 线稿上色练习

后记

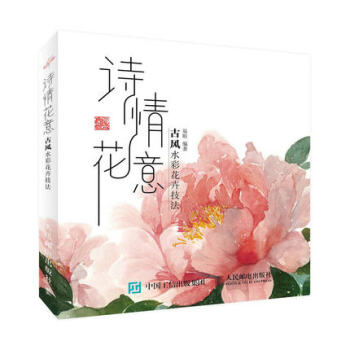

- 四季的变化是大自然为我们创作的乐章,花花草草便是乐章中的旋律。

本书挑选四季里受人喜爱、形态唯美的花草进行绘制。春和景明、花开半夏、丹枫迎秋、冰花玉树,作者运用精炼的技法,通过水彩画特有的透明感效果,清澈温馨的色彩绘制精美的花卉。更值得一提的是,通过本书在学习与欣赏花卉绘制的同时,更可同作者一起邂逅古典诗词的魅力,使花卉与古典诗词完美结合。终读者可以根据所学花卉的绘制技巧画出意境非凡的水彩植物插画。

用户评价

作为一名水彩画的初学者,我一直在寻找一本能够系统性地引导我入门的书籍。这本书的到来,恰好填补了我的需求。虽然我之前也接触过一些水彩的教程,但总觉得缺乏一些系统性和深度。而这本书,从基础的水彩工具介绍,到各种绘画技法的讲解,都显得十分专业和详尽。我尤其欣赏书中关于“光影”和“色彩”的章节,它用非常直观的方式解释了如何运用光影来塑造物体的立体感,以及如何通过色彩的搭配来营造不同的氛围。书中的范例作品,不仅仅是漂亮的插画,更像是一个个精心设计的教学案例,每一笔每一画都蕴含着画师的思考。我尝试着去临摹其中一幅简单的叶片,却从中体会到了许多之前忽略的细节,比如如何控制笔尖的墨色浓度,如何运用“渲染”技巧来表现叶片的厚度,甚至是如何通过细小的线条来勾勒叶片的纹理。书中对于“留白”的运用也给我留下了深刻的印象,它教会我如何巧妙地利用纸张本身的白色来表现高光和质感,这是一种非常精妙的技巧。对于我这样一个还在摸索阶段的初学者来说,这本书不仅仅是提供技法,更重要的是它教会了我一种观察事物的方式,一种对待绘画的态度。我不再仅仅是机械地模仿,而是开始尝试去理解画面背后的原理,去思考如何将自己的想法融入到创作中。我非常期待通过这本书的学习,能够逐渐掌握水彩的奥秘,创作出属于自己的作品。

评分这本书,给我带来的最直观的感受,就是“惊喜”!我从来没有想到,原来水彩植物插画可以画得如此生动,如此具有生命力。我一直以为,植物插画就是将植物“照搬”到纸上,但这本书,却让我看到了植物插画的另一种可能性,一种将“写实”与“写意”完美结合的可能性。书中对植物形态的描绘,既精准又富有灵气。例如,在描绘叶片的卷曲时,画师并没有仅仅用简单的线条来表现,而是通过色彩的深浅变化和笔触的轻重缓急,来塑造出叶片的立体感和动态感。而在描绘花朵的盛开时,也并没有拘泥于每一片花瓣的形状,而是通过整体的色彩晕染和笔触的挥洒,来表现出花朵绽放时的那种蓬勃的生命力。我特别欣赏书中一些作品中的“动态感”,感觉画面中的植物仿佛随时都在生长、都在呼吸。我曾经尝试过模仿书中描绘一株藤蔓的作品,在反复的尝试中,我才逐渐体会到,原来控制水分和颜料的比例,对于表现植物的“飘逸感”是多么重要。这本书让我对植物插画的理解,上升到了一个新的高度。它不仅仅是教我“怎么画”,更是教我“如何去观察”,如何去捕捉植物身上那种独特的生命韵律。我感觉这本书就像是一个“魔术师”,它用它神奇的画笔,将普通的植物,变成了充满生命力的艺术品,也点燃了我心中对植物插画的热情。

评分这本书,对于我这样一位对“古风”有着迷之执着的爱好者来说,简直就是一场视觉盛宴!我一直觉得,古风不仅仅是一种风格,更是一种意境,一种情怀。而这本书,恰恰是将这种意境和情怀,通过水彩花卉这种独特的方式,淋漓尽致地展现了出来。我特别喜欢书中那些描绘“中国传统名花”的作品,比如梅花的傲骨,兰花的幽香,牡丹的国色,以及菊花的清雅。在画师的笔下,这些花卉不再仅仅是简单的植物,而是被赋予了人格化的情感,它们仿佛在诉说着古老的故事,传递着千年的韵味。我尤其欣赏书中对“笔触”的运用,那种或粗犷、或细腻、或洒脱的笔触,恰如其分地烘托出了花卉的形态和气质。例如,在描绘梅花时,画师会用一些干枯的笔触来表现枝干的苍劲,然后在花朵的部分,则用一些湿润的晕染来表现花瓣的柔美。这种“对比”手法的运用,让画面更具张力和感染力。书中对色彩的选择也十分考究,它并没有使用过于鲜艳的色彩,而是偏向于一些淡雅、柔和的色调,比如淡墨、赭石、青绿等等,这些色彩的搭配,恰好营造出了一种古典、含蓄的氛围。我感觉这本书不仅仅是一本绘画教程,更像是一本关于中国传统文化和美学的“百科全书”,它通过水彩花卉的描绘,向我们展示了中国传统文化中独特的审美情趣。我迫不及待地想拿起画笔,去尝试捕捉那种“古风”的韵味,去描绘出我心中那份属于东方古典的美丽。

评分这本书,简直就是一本“偷师秘籍”!那些在专业画家的作品里看起来轻描淡写,却又如此灵动的笔触,在这本书里竟然被一一拆解,并且用极其清晰的图文并茂的方式呈现在读者面前。我之前一直困惑于如何才能画出水彩植物那种“水润”而又“通透”的感觉,总觉得自己的画面总是显得生硬或者过于“死板”。而这本书,通过对不同水彩技法的细致讲解,比如“湿画法”、“干画法”、“叠加法”、“渲染法”等等,让我茅塞顿开。特别是关于“渲染法”的运用,书中展示了如何通过巧妙地控制水分和颜料的混合,来表现花瓣的层次感和透明感,那种效果简直太神奇了!我曾经尝试过画一朵玫瑰,总是觉得花瓣的层次感不够分明,色彩也显得比较平淡。但看了这本书之后,我尝试着用书中介绍的方法,先用湿画法铺设一层基础色,然后待其半干时,再用干画法叠加更深的颜色来表现花瓣的阴影部分,最后再用极细的笔触勾勒出花瓣的边缘。效果真的比之前好太多了!不仅仅是技法,书中对于色彩的理解也让我受益匪浅。它不仅仅是告诉你“这个颜色是什么”,而是告诉你“为什么这个颜色能产生这样的效果”,以及“如何通过调色来达到你想要的情感表达”。这种深入的讲解,让我对水彩的色彩运用有了全新的认识。我感觉这本书不只是教我“怎么画”,更重要的是教会我“为什么这么画”。

评分我一直对古风的水彩画有着一种难以言喻的情愫。那种淡淡的墨香,与水彩的晕染结合在一起,总能营造出一种别样的韵味。这本书,恰好就满足了我对这种韵味的追求。它不仅仅是技法的展示,更是一种文化的传承。书中对一些传统花卉的描绘,比如折枝牡丹、写意荷花,都充满了古典的意境。我特别喜欢书中对“留白”的运用,那种恰到好处的留白,不仅让画面显得更加通透,也为观者留下了无限的遐想空间。它不像一些现代的水彩画那样追求写实和色彩的饱和度,而是更注重画面的意境和笔墨的韵味。我曾经尝试过临摹书中一些作品,在反复的描摹中,我开始体会到画师是如何运用极简的笔触,来表现出花卉的形态和神韵。这种“少即是多”的绘画理念,对我来说是一种全新的启发。书中对于色彩的运用也十分讲究,它并没有使用过于鲜艳的色彩,而是偏向于一些淡雅、柔和的色调,比如浅黄、浅绿、淡粉等等,这些色彩的搭配,恰好烘托出了古风的韵味。我感觉这本书不仅仅是一本绘画教程,更像是一本关于中国传统美学的读物,它通过水彩花卉的描绘,向我们展示了中国传统文化的独特魅力。我非常期待通过这本书的学习,能够将这种古风韵味融入到我自己的绘画创作中,画出属于自己的、充满诗意的作品。

评分这本书的出现,简直是为我这样对植物插画有着执念的爱好者量身定做的。我一直觉得,植物插画不仅仅是简单的描绘,更是一种对生命形态的理解和再现。书中对于不同植物的描绘,细节之丰富,令人震惊。它并没有仅仅停留在描绘花朵的外形,而是深入到叶片的脉络,枝干的纹理,甚至花蕊深处的结构。我特别喜欢书中对一些不常见植物的描绘,比如一些野生的草本植物,它们往往被人们忽略,但在画师的笔下,却展现出独特的生命力与美感。通过书中详尽的步骤讲解,我开始尝试理解如何用不同的笔触和水分来表现植物的不同质感,比如叶片的光滑,花瓣的柔软,或是茎干的粗糙。书中的色彩运用也让我耳目一新,它并没有拘泥于现实的色彩,而是通过巧妙的调色,赋予了植物一种更具艺术感染力的生命。我开始意识到,植物插画的魅力,不仅仅在于形似,更在于神似,在于通过色彩和笔触,传达出植物内在的生命张力。这本书也让我对水彩的特性有了更深的认识,原来它不仅仅可以表现细腻柔美的画面,也可以通过大胆的色彩和厚重的笔触,描绘出强烈的视觉冲击力。我尝试着去模仿书中某些细节的处理,比如如何用干笔来刻画叶片的边缘,如何用湿画法来表现花瓣的渐变色,每一步都充满了挑战,也充满了乐趣。这本书就像一位循循善诱的老师,耐心指导着我一步步深入植物插画的世界,让我感受到了用画笔捕捉生命之美的无限魅力。

评分刚收到这本书,迫不及待地翻开,那是一种怎样的惊喜!封面就如同书名所言,“诗情花意”,仿佛被一股淡雅的芬芳轻轻环绕。当指尖滑过书页,那种水彩特有的细腻触感油然而生,每一页都蕴含着画师对自然最深沉的热爱与细腻的观察。我一直对古风题材的水彩花卉情有独钟,总觉得它们带着一种穿越时空的韵味,既有中国传统绘画的含蓄与写意,又融入了水彩的通透与灵动。翻阅书中,我看到了许多我从未想象过的构图和色彩搭配,那种将诗意融于笔触,将花意化作画面的能力,真的让人叹为观止。书中的一些花卉,比如我一直很喜欢的牡丹,在画师的笔下,不再仅仅是富贵的象征,而是如同少女般娇羞,又如贵妇般雍容,每一瓣花瓣都仿佛在诉说着古老的故事。而那些竹子,更是刚柔并济,笔触间充满了生命力,与花卉相互映衬,构成了一幅幅意境悠远的画卷。我尤其欣赏书中对光影的处理,那种透过叶片洒下的斑驳光影,或是花瓣上晶莹的露珠,都描绘得栩栩如生,仿佛伸手就能触碰到。对于我这样一个绘画爱好者来说,这本书无疑是一座宝藏,它不仅仅是技法的展示,更是一种艺术的熏陶,让我对古风水彩花卉有了更深的理解和认识。我迫不及待地想拿起画笔,尝试书中介绍的技巧,将我心中的诗情花意付诸于画布之上。这本书的装帧设计也十分精美,纸张的质感很好,印刷的色彩还原度也很高,捧在手里就觉得很有分量,很有收藏价值。整体来说,这本书给我带来了非常愉悦的阅读体验,也激发了我创作的灵感。

评分这本书,简直是我多年来寻找的“心灵慰藉”。我从事着一份压力很大的工作,常常感到身心俱疲。而每当我翻开这本书,就像是走进了一个宁静的绿洲,被那些柔美的水彩花卉所包围,所有的烦恼仿佛都烟消云散了。我不是一个专业的画家,只是一个热爱生活、热爱自然的人。而这本书,恰好满足了我这种“热爱”。它没有那些艰涩难懂的理论,也没有那些高不可攀的技巧,而是用一种非常平易近人、充满温度的方式,引导我去感受花卉的美,去尝试用画笔将这份美记录下来。我特别喜欢书中一些描绘“日常生活”场景的作品,比如一束阳光透过窗户洒在几朵野花上,或者是一只小鸟栖息在枝头的画面。这些画面虽然简单,却充满了生活气息,让我感受到了平凡生活中的小确幸。书中对于色彩的运用也十分治愈,那些柔和的色彩,就像是在耳边轻语,安抚着我焦躁的心灵。我曾经尝试着去描绘书中一朵小小的雏菊,虽然画得并不完美,但我却在描绘的过程中,感受到了前所未有的平静和放松。这本书让我明白,绘画不仅仅是为了创作出多么伟大的作品,更重要的是,它是一种与自己对话的方式,是一种疗愈心灵的方式。我感谢这本书,它让我重新找回了内心的宁静,也让我看到了生活中的那些美好。

评分这本书中的植物插画,对我来说,就像是打开了一扇通往微观世界的大门。我一直对植物的生长过程,以及它们细微之处的构造非常着迷。而这本书,正是满足了我对这些细节的渴望。它不仅仅展示了最终成型的美丽花卉,更重要的是,它通过详尽的步骤图和文字讲解,让我看到了植物是如何从一粒种子,慢慢生长,开花,结果的全过程。我特别欣赏书中对于植物“生长痕迹”的描绘,比如叶片上可能存在的虫洞,枝干上粗糙的纹理,甚至是花瓣边缘那些细微的折痕。这些看似微不足道的细节,却恰恰是植物生命力的最好体现。书中对于如何表现这些细节的技法,也是非常到位。例如,在描绘叶片的脉络时,画师会先用淡墨勾勒出大致的轮廓,然后根据需要,再用更深的颜色进行叠加,来表现脉络的凹凸感。而在描绘植物的根部时,也会通过不同的笔触和色彩变化,来表现土壤的质感以及根系的盘根错节。这本书让我深刻地认识到,优秀的植物插画,不仅仅是对形体的准确描绘,更是对生命过程的尊重和再现。我开始尝试去观察我身边的植物,去捕捉它们身上那些独特的“生长印记”,并且尝试用书中的技法来将其描绘出来。这种绘画方式,让我对植物有了更深的敬畏之情,也让我感受到了用画笔记录生命之美的独特乐趣。

评分这本书,给我的感觉就像是走进了一座古老的花园,空气中弥漫着淡淡的花香,耳边仿佛还能听到古风曲调的低语。它所呈现出来的,是一种超越技法的“意境”。我一直认为,真正的艺术,不仅仅是技巧的堆砌,更是情感的传递和灵魂的共鸣。这本书中的每一幅作品,都仿佛带着画师的情感,有的是对春天生机的赞颂,有的是对秋日丰收的喜悦,还有的,则是对生命轮回的感慨。我特别喜欢书中对那些中国传统花卉的描绘,比如梅、兰、竹、菊,它们在画师的笔下,不再是简单的花朵,而是被赋予了人格化的意象,象征着高洁、坚韧、淡雅等等。而那些水彩的晕染效果,又为这些传统意象增添了一层朦胧的美感,就像隔着一层薄雾,若隐若现,引人遐想。书中对于古风元素的运用也恰到好处,无论是背景的留白,还是画面中偶尔出现的几笔飞白,都恰如其分地烘托出了古朴典雅的氛围。我曾经尝试过画一些水彩植物,总觉得画面缺乏一种“灵魂”,显得有些空洞。但看了这本书之后,我才明白,原来画面的意境,很大程度上取决于画师对情感的表达和对意象的把握。这本书就像一扇窗户,让我看到了古风水彩花卉的另一种可能性,一种将传统文化与现代水彩技法完美融合的可能性。我迫不及待地想拿起画笔,去尝试捕捉那种“诗情花意”的感觉,去描绘出我心中那份属于古风的浪漫与情怀。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有