具体描述

编辑推荐

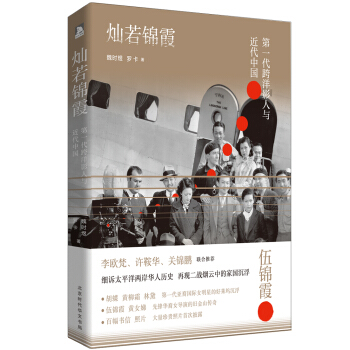

适读人群 :文学、电影、历史爱好者² 荣获2017年“香港书奖”“香港出版双年奖”,李欧梵、许鞍华、关锦鹏联合推荐。

² 该书纪录片已参加三十多个国家影展和国际会议,在美、英、法、日等国家,香港、台湾、大陆地区均有放映,2016年哥伦比亚大学召开研讨会,探讨当时华裔跨洋影人课题。

² 好莱坞第一代华裔影人的跨洋传奇,详述伍锦霞如何把中国戏曲剧团首次带到美国,挖掘李小龙,拍摄以抗战募捐为背景的《金门女》一片,让李小龙首登屏幕。亦收入全球首位华人女导演黄女娣、首位亚裔国际影星黄柳霜、首位美籍上海影星杨爱立等敢于“越界”的女性先锋。

大量珍贵历史照片首次披露,聚焦十九世纪末到二十世纪初的中美关系、中日战争、美籍华人、旧时影坛,细诉太平洋两岸华人往事,二战前后历史烟云。

内容简介

生长于旧金山的伍锦霞(1914-1970),1935年就在好莱坞片场监制了由华人主创、好莱坞技师协助拍摄的彩色有声华语片《心恨》,并在次年携此片到香港。1937年3月,她凭爱国电影《民族女英雄》成为当时“华南di一”“中国wei一”的女导演。三四十年代,伍锦霞几次跨越太平洋,兼导演、编剧、监制、发行于一身,共有十多部华语片佳作在亚洲和美洲华埠放映。

本书以伍锦霞的人生为主线,收入全球首位华人女导演黄女娣、首位亚裔国际影星黄柳霜、首位美籍上海影星杨爱立等人的传奇,反映出整个早期华语电影的跨文化风貌。大量珍贵历史照片首次披露,让读者既能从文字中认识这些敢于“越界”的女性先锋,也能从图片中概览风云多变的影坛,波澜壮阔的时代。

作者简介

魏时煜

2002年获得加拿大阿尔伯塔大学电影学博士,在香港城市大学创意媒体学院任教,业余拍摄纪录片。在女导演和女性电影研究方面成绩卓著,其纪录片作品《金门银光梦》被欧美学界视为女性影人历史研究的范例,相关著作有《东西方电影》《女性的电影:对话中日女导演》。2017年获得“香港书奖”和香港出版双年奖文学和小说类“zuijia出版奖”。

罗卡

1974-1984年在香港无线电视台任创作和行政工作,1900-2000年任职香港国际电影节节目策划/编辑,开始专心研究香港电影。2001-2005年转任香港电影资料馆,现已退休,仍继续香港和中国电影史的研究。有关论文发表于香港国际电影节、香港电影资料馆历年出版的专著,和海内外出版的期刊、专著中。参与监制/编写了长纪录片《香港电影之父黎民伟》(2001)、《四人行》(2014),共同监制Crossings: John Woo(2004)、《金门银光梦》(2013)。

内页插图

目录

前言:金门银光梦未了 1

伍锦霞年表 6

第一章 金山女儿电影梦

一 首位华人女导演黄女娣 5

二 早期好莱坞的三位华裔 9

三 多萝西·阿兹纳的故事 17

四 金山少年伍锦霞 24

第二章 跨洋华语电影人

一 独闯上海杨爱立 36

二 漫长的战争开始了 42

三 旧金山拍出华语片 49

四 首部彩色华语有声片 54

五 命途多舛的《大地》 65

第三章 多事之秋到香江

一 好莱坞来的天才 80

二 南国首位女导演 89

三 作为“唯一女导演” 100

四 战火中依依惜别 109

五 香江又出尹海灵 114

第四章 金山与香江之间

一 《金门女》和“一碗饭” 124

二 太平洋战争爆发 135

四 蓝湖迟来沐春风 156

五 大观香江缘再续 166

精彩书摘

华人在美国的历史,可以追溯到十九世纪中叶。当时照相技术已经发明,所以华人最早的照片,很多是在海外拍摄的。号称“亚洲以外最大的中国”的唐人街,坐落在老一代华侨称为“金山”的San Francisco,纵横几个街区。我在2009年赴美国研究时,在华盛顿的国会图书馆,找到了1897至1915年间,记录旧金山的一组短片,全长大约七十分钟。这些短片,不但从移动的车辆上拍摄到旧金山主干道市场大街(Market Street)的全貌,还有固定机位拍摄的唐人街的影像:除了一段拖着辫子的华人身影,与十九世纪末的美国人交错行走,还有一段警察到唐人街逮捕华人之后,在离去的警车上向摄影机挥手致意的情景。电影之外,我还看到无数显示早期华人在美国生活的照片。早在1906年,就已经有彩色照片记录了地震后旧金山废墟遍地的景象。从稍迟的电影中可以看到,1915年世界博览 (Panama–Pacific International Exposition)在旧金山举行时,那里已是美国最为繁华的城市之一。在只有两百多年历史的美国,旧金山可谓是华人历史最为久远和丰富的城市,即便今天去造访,仍旧可以感受到它比美国其他城市更为厚重和多彩的过去。

本书的缘起,有些偶然的因素。2006年,美国店主杰克·杜里在旧金山机场附近的一个大垃圾箱中发现了一个装有四本相簿、上百张剧照的盒子,这些照片拍摄于1928至1949年间。翻开第一本相簿,扉页上用美术字体写着“Esther Eng”,赫然告诉我们相簿主人的姓名。这位在旧金山生长的第三代华裔女性,中文名叫伍锦霞,1914年生于旧金山,1970年在纽约逝世。在记录锦霞早年生活的第一本相簿中,不仅可以从她的家人、同学的照片中看到当时的时尚标准,还看得到这个热爱粤剧的家庭,从二十世纪三十年代起,就和多位旅美的粤剧伶人建立了友谊。像上海妹、苏州丽这样的伶星,都在锦霞少女时代就赠送给她照片,而她后来的相册中更是常见邓碧云、黄鹤声、麦炳荣、小非非等伶人的身影。

2004年,罗卡先生已经和澳洲电影史学家法兰宾(Frank Bren)出版了《香港电影跨文化观》一书,其中用一个章节的篇幅介绍了伍锦霞的生平故事,是两人共同研究的结果。2006年我第一次和罗卡先生在南京一个会议上说起,如果有这些照片的扫描件,就可以考虑拍摄一部关于伍锦霞的纪录片。经过漫长的谈判,2009年初,住在旧金山近郊的药剂师、影迷、粤剧迷黄文约,买下了全部照片,并亲自带到香港。经罗卡先生介绍,黄文约同意我先扫描全部照片,之后才捐献给香港电影资料馆作永久收藏。我记得那个春节后的周末,我同时开动学校的五部扫描仪,把一帧帧年代久远却仍旧清晰的影像,用现代的技术复制下来。当锦霞的第一幅影像出现在电脑屏幕上时,我已经被她迷住了。尽管在剧组中她是身形最小巧的一个,但她总是精力充沛、态度沉静、气质独特。不仅如此,在男性和女性很少在公共场合有肢体接触的年代,而她却可以像和好兄弟一样,搂着两位香港男演员的肩膀!我有幸率先近距离地看到这样一个个精彩生命的瞬间之后,急于了解有关这个人物的一切!

用户评价

读完之后,我脑海里最鲜活的画面,就是那些名字。虽然我之前对电影史了解不多,但这本书里描绘的那些第一代“跨洋影人”,他们仿佛一个个鲜活的个体,不再是教科书上冰冷的文字。我尤其被书中对几位核心人物的刻画所打动,他们的个人经历,他们的奋斗历程,他们的艺术追求,都充满了戏剧性。不仅仅是技术层面的引进,更重要的是他们身上那种东西方文化碰撞下的独特气质。想象一下,他们可能一边学习好莱坞的商业运作模式,一边又深受中国传统戏曲、绘画美学的影响,这种“跨越”不仅仅是地理上的,更是文化和艺术观念上的。书里是否有提到他们是如何克服语言障碍、文化隔阂,以及当时中国电影产业的种种困境的?他们的勇气和韧性,在那个风雨飘摇的年代,显得尤为可贵。我很好奇,他们在中国电影的黎明时期,究竟扮演了怎样的角色?是播种者?是奠基者?还是某种意义上的“拓荒者”?这本书让我对那个时代电影人的群体画像有了更立体、更生动的感知,不再是模糊的剪影。

评分阅读过程中,我时常会联想到那个时代的社会背景。《灿若霞:第一代跨洋影人与近代中国》,这个书名就暗示了时代的变迁与文化的交融。我迫切地想知道,这些“跨洋影人”的活动,是如何与近代中国社会的发展紧密联系在一起的?他们是否在电影中反映了当时的社会思潮、政治变革,甚至是民众的生活状态?在“跨洋”的过程中,他们带回来的不仅仅是技术和理念,可能还有对西方社会、对现代文明的观察与思考。这些观察与思考,又如何在中国这片土地上生根发芽,并体现在他们的电影作品之中?书里是否分析了他们的电影如何影响了当时的观众,如何塑造了中国民众的文化认知,甚至是如何在一定程度上参与了近代中国的现代化进程?我希望这本书能给我一个清晰的答案,让我看到这些电影人是如何在时代的大潮中,用他们的作品,留下一抹灿若锦霞的印记,并为我们理解近代中国文化的转型提供更深的视角。

评分这本书的名字《灿若锦霞:第一代跨洋影人与近代中国》光听就觉得很有气势,仿佛打开了一扇尘封的记忆之门。我最近读了几本关于民国时期文化历史的书,它们都或多或少地触及到了那个时代电影的萌芽与发展,但往往是蜻蜓点水,没有深入。这本书的标题里“跨洋影人”这个词就深深吸引了我,我一直在思考,在那个交通闭塞、信息不畅的年代,第一批中国电影人是如何“跨洋”的?他们是在哪里学习的电影艺术?又是在怎样的机缘巧合下,将异域的电影文化带回了故土,并尝试与中国的传统文化进行融合?是漂洋过海去好莱坞寻求技术支持?还是在欧洲的电影学府里汲取养分?亦或是,他们本身就是华侨,将海外成熟的电影制作理念和商业模式带回国内?这些问题都在我脑海里盘旋,我非常期待这本书能给我一个清晰的解答,让我看到那些在历史洪流中默默耕耘的先行者们留下的足迹,了解他们背后的故事,以及他们是如何用镜头记录并塑造了那个时代的中国形象的。

评分这本书的视角非常独特,它没有把焦点仅仅放在电影作品本身,而是深入到“人”的层面,特别是那些“跨洋”的经历。我一直对民国时期的文化交流史非常感兴趣,而电影作为一种新兴的视觉艺术,在其中扮演的角色是多么关键。这本书无疑提供了一个非常好的切入点。我很好奇,这些“跨洋影人”在海外的经历,究竟对他们回国后的创作产生了多大的影响?是直接照搬?还是批判性地吸收,并与中国本土的叙事方式和审美习惯相结合?书里是否有具体的案例来佐证这一点?比如,他们是否在电影中融入了西洋的剪辑技巧,但又保留了中国画的构图美学?他们是否尝试用电影语言来表现中国传统的价值观或者民间故事?我特别想知道,在当时国情复杂的背景下,他们是如何平衡艺术追求与商业考量,如何在中国这片土地上生根发芽,并为中国电影的未来打下基础的。这种“舶来品”与“本土化”之间的张力,以及“跨洋”所带来的独特视野,都是我非常期待在书中探索的。

评分这本书最吸引我的地方,在于它聚焦于“第一代”和“跨洋”这两个关键词。这让我想到,任何一项伟大的事业,都需要有先行者去“开荒”。而“跨洋”更是意味着一种突破,一种勇气,一种冒险精神。我非常好奇,这些第一代跨洋影人,他们当年怀揣着怎样的梦想和情怀,踏上异域的土地?他们在那片陌生的土地上,是怎样的艰辛求索,又是怎样的意外收获?书里是否生动地描绘了他们学习、实践、甚至可能经历的挫折与磨难?而当他们带着一身技艺与新观念回到中国时,又面临着怎样的挑战?是欣欣向荣的机遇,还是难以想象的阻碍?这本书给我一种预感,它不仅仅是在讲述电影史,更是在讲述一群有梦想、有追求、有担当的中国知识分子和艺术家的群像。他们是如何在中国电影的懵懂时期,用他们的智慧和汗水,点亮了那个时代的银幕,让中国的影像艺术,开始走向世界,或者至少,为后来的发展奠定了坚实的基础。

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![NBA历史500巨星:全新升级版 [All Time Greatest NBA Players] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12319567/5ab0bd28Nac15bda3.jpg)

![刘永才院士传记 [Academician Liu Yongcai's Biography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12320111/5ac9cc7fN33fddae3.jpg)