具体描述

产品特色

编辑推荐

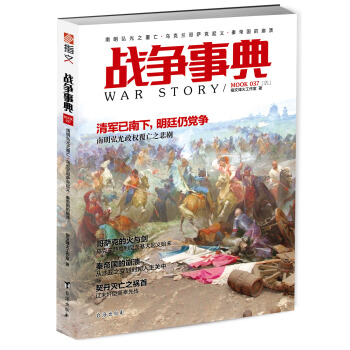

适读人群 :本书不仅是广大青少年朋友学习军事知识的不二选择,也是军事爱好者收藏的绝佳对象。二战是一次自1939年至1945年所爆发的全球性军事冲突,整场战争涉及全球绝大多数的国家以及所有的大国,分成了两个彼此对立的军事同盟——同盟国和轴心国。本系列书介绍了二战中美国、苏联、德国三个主要参战国的单兵武器和重武器,在一版的基础上,补充了一些武器,更新了一些图片。本系列书有助于读者对二战时期的武器有一个全面和系统的认识,并对这场人类历史上规模*大的战争有一个全新的感悟。

内容简介

由于二战期间的美式武器装备种类繁多,所以本书主要以重型武器为主,如“科罗拉多”级战列舰、“约克城”级航空母舰和P-51“野马”战斗机等。对于所涉及的重武器,本书都有详尽的文字叙述,从研制背景、作战性能、实战表现三个方面入手,全方位进行展示。此外,本书还配有大量图片,从结构图到局部特写,应有尽有。本书图文并茂,力图为读者还原真实的二战以及二战美军重武器。本书不仅是广大青少年朋友学习军事知识的,也是军事爱好者收藏的对象。

内页插图

目录

第1章 重装悍将——二战美军漫谈 /11.1 二战美军兵力概览 2

1.1.1 步兵师编制 2

1.1.2 装甲师编制 4

1.1.3 空降师编制 4

1.2 二战美军部队及武器概述 5

1.2.1 著名美国军工企业 5

1.2.2 二战美军著名部队 8

第2章 移动堡垒——战车 /13

2.1 坦克 14

M4“谢尔曼”中型坦克 14

M26“潘兴”重型坦克 18

M3/M5“斯图亚特”轻型坦克 21

M24“霞飞”轻型坦克 24

M2轻型坦克 27

M22“蝗虫”轻型坦克 30

M2中型坦克 32

M3“格兰特/李”中型坦克 35

T14突击坦克 38

2.2 轮式/履带式装甲车 40

M8轻型装甲车 40

M3装甲侦察车 43

M20通用装甲车 46

T17装甲车 48

M2半履带装甲车 50

M3半履带装甲车 53

M38“猎狼犬”轻型装甲车 55

威利吉普车 57

第3章 烈焰咆哮——火炮 /59

M59“长脚汤姆”加农炮 60

M101榴弹炮 63

M1式240毫米榴弹炮 67

M7自行火炮 69

M10自行火炮 72

M18自行火炮 75

M36自行火炮 78

M12自行火炮 81

T34“希神”多管火箭炮 82

第4章 海上巨兽——战舰 /83

4.1 水面舰艇 84

“科罗拉多”级战列舰 84

“新墨西哥”级战列舰 87

“内华达”级战列舰 90

“宾夕法尼亚”级战列舰 93

“田纳西”级战列舰 95

“南达科他”级战列舰 99

“北卡罗来纳”级战列舰 102

“怀俄明”级战列舰 105

“纽约”级战列舰 108

“衣阿华”级战列舰 111

“波特”级驱逐舰 114

“本森”级驱逐舰 116

“维克斯”级驱逐舰 118

“克莱姆森”级驱逐舰 120

“格里德利”级驱逐舰 122

“巴格里”级驱逐舰 124

“索莫斯”级驱逐舰 126

“西姆斯”级驱逐舰 128

“弗莱彻”级驱逐舰 130

“桑普森”级驱逐舰 133

“埃瓦茨”级护航驱逐舰 134

“克利夫兰”级巡洋舰 136

“奥马哈”级巡洋舰 139

“阿拉斯加”级巡洋舰 142

“彭萨科拉”级巡洋舰 144

“布鲁克林”级巡洋舰 146

“约克城”级航空母舰 149

“中途岛”级航空母舰 152

“卡萨布兰卡”级航空母舰 155

“列克星敦”级航空母舰 157

4.2 潜艇 159

“猫鲨”级潜艇 159

“小鲨鱼”级潜艇 161

“白鱼”级潜艇 164

“鲩鱼”级潜艇 167

第5章 盘旋太平洋——战机 /169

5.1 战斗机 170

P-26“玩具枪”战斗机 170

P-35战斗机 172

P-36战斗机 174

P-39“空中眼镜蛇”战斗机 177

P-40“战鹰”战斗机 179

P-43“枪骑兵”战斗机 182

P-47“雷霆”战斗机 185

P-51“野马”战斗机 188

P-61“黑寡妇”战斗机 191

F2A“水牛”战斗机 194

F4F“野猫”战斗机 197

F4U“海盗”战斗机 200

F6F“地狱猫”战斗机 203

5.2 轰炸机/运输机 206

B-17“空中堡垒”轰炸机 206

B-24“解放者”轰炸机 209

B-25“米歇尔”轰炸机 212

B-26“劫掠者”轰炸机 216

B-29“超级堡垒”轰炸机 218

C-46“突击队员”运输机 222

C-47“空中火车”运输机 225

TBD“破坏者”轰炸机 229

SBD“无畏”轰炸机 232

TBF“复仇者”轰炸机 235

参考文献 /238

前言/序言

前言

从某一角度来说,战争既是军备的缔造者,也是尖端科技的催生剂。风声鹤唳的战地中危机四伏,没有优良武器装备的支持,士兵举步维艰。所以,为武装己方军队,战争中的各国几乎拿出最先进的技术来打造装备。第二次世界大战(后文统称二战)期间,德军如此,美军更是如此。这从美军的战机、战舰以及战车等重武器中可略见一斑。

二战爆发后,美国最开始以“第三者”的角色为英国等国家提供武器上的支援,本国并不参与直接战斗,而是打算在战争的最后再去瓜分果实。不过,日本却让它的“美国梦”破灭。1941年,日本以快、准、狠的战术作风,对珍珠港实施突袭,致使美军损失惨重,美国宣布正式加入二战。之后,二者之间展开了激烈的军备竞赛。

在太平洋战争初期,日本的军舰、战机等重型武器在性能上略占优势,不过随着时间的推移,从战争中期开始,美军的舰载机等技术突飞猛进,使得日军的海上优势逐渐下滑。在陆地战场方面,由于美国曾一直在“幕后”为盟军提供武器,所以在它加入二战后,其包括坦克在内的各色战车技术并不落后,除了本书第一版中介绍的M26“潘兴”重型坦克、M8轻型装甲车等,还有第二版新增的M2中型坦克等。

美军加入二战,可以说是为盟军注入了强劲的战斗力,尤其是在武器装备方面。那么,二战期间美军到底有哪些主力武器,相信看过本书第一版的读者朋友已经有所了解,但由于篇幅限制,本书第一版只选用了具有代表性的部分武器,第二版中我们着重增加了战列舰的部分,除了补充遗漏的武器,还替换了部分图片。通过阅读本书,读者会对二战时期的美军重武器有一个全面和系统的认识,并对这场人类历史上最大的战争有一个全新的感悟。

作为传播军事知识的科普读物,最重要的就是内容的准确性。本书的相关数据资料均来源于国外知名军事媒体和军工企业官方网站等权威途径,坚决杜绝抄袭拼凑和粗制滥造。在确保准确性的同时,我们还着力增加趣味性和观赏性,尽量做到将复杂的理论知识用简明的语言加以说明,并添加了大量精美的图片。因此,本书不仅是广大青少年朋友学习军事知识的不二选择,也是军事爱好者收藏的绝佳对象。

参加本书编写的有丁念阳、黎勇、王安红、邹鲜、李庆、王楷、黄萍、蓝兵、吴璐、阳晓瑜、余凑巧、余快、任梅、樊凡、卢强、席国忠、席学琼、程小凤、许洪斌、刘健、王勇、黎绍美、刘冬梅、彭光华、邓清梅、何大军、蒋敏、雷洪利、李明连、汪顺敏、夏方平等。在编写过程中,国内多位军事专家对全书内容进行了严格的筛选和审校,使本书更具专业性和权威性,在此一并表示感谢。

由于时间仓促,加之军事资料来源的局限性,书中难免存在疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2017年7月

第一版前言

从某一角度来说,战争既是军备的缔造者,也是尖端科技的催生剂。风声鹤唳的战地中危机四伏,没有优良武器装备的支持,士兵举步维艰。所以,为武装己方军队,战争中的各国几乎拿出最先进的技术来打造装备。第二次世界大战(后文统称二战)期间,德军如此,美军更是如此。这从美军的战机、战舰以及战车等重武器中可略见一斑。

二战爆发后,美国最开始以“第三者”的角色为英国等国家提供武器上的支援,本国并不参与直接战斗,而是打算在战争的最后再去瓜分果实。不过,日本却让它的“美国梦”破灭。1941年,日本以快、准、狠的战术作风,对珍珠港实施突袭,致使美军损伤惨重,美国宣布正式加入二战。之后,二者之间展开了激烈的军备竞赛。

在太平洋战争初期,日本的军舰、战机等重型武器在性能上略占优势。不过,随着时间的推移,从战争中期开始,美军的舰载机等技术突飞猛进,使得日军的海上优势逐渐下滑。在陆地战场方面,由于美国曾一直在“幕后”为盟军提供武器,所以当它加入二战后,其包括坦克在内的各色战车技术并不落后,例如书中所介绍的M26“潘兴”重型坦克、M8轻型装甲车等。

美军加入二战,可以说是为盟军注入了强劲的战斗力,尤其是在武器装备方面。那么,二战期间美军到底有哪些主力武器,相信不少军事爱好者都非常想了解。针对这一情况,本书选取来自二战期间的美式重型武器进行介绍,如“科罗拉多”级战列舰、“约克城”级航空母舰和P-51“野马”战斗机等。对于所涉及的重武器,本书都有详尽的文字叙述,从研制背景、作战性能、实战表现三个方面入手,全方位进行展示。此外,本书还配有大量图片,从结构图到局部特写,应有尽有。本书图文并茂,力图为读者还原最真实的二战以及二战美军重武器。

作为传播军事知识的科普读物,最重要的就是内容的准确性。本书的相关数据资料均来源于国外知名军事媒体和军工企业官方网站等权威途径,坚决杜绝抄袭拼凑和粗制滥造。在确保准确性的同时,我们还着力增加趣味性和观赏性,尽量做到将复杂的理论知识用最简明的语言加以说明,并添加了大量精美的图片。因此,本书不仅是广大青少年朋友学习军事知识的不二选择,也是资深军事爱好者收藏的绝佳对象。

参加本书编写的有丁念阳、黎勇、王安红、邹鲜、李庆、王楷、黄萍、蓝兵、吴璐、阳晓瑜、余凑巧、余快、任梅、樊凡。在编写过程中,国内多位军事专家对全书内容进行了严格的筛选和审校,使本书更具专业性和权威性,在此一并表示感谢。

由于时间仓促,加之军事资料来源的局限性,书中难免存在疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

2015年是二战胜利70周年,仅以此套丛书献给为了人类的正义而浴血奋战过的反法西斯英雄们!

编者

2014年7月

用户评价

我真心推荐这本书给所有对二战美军重武器感兴趣的朋友。《二战兵器图鉴系列——北美重装:二战美军重武器(第二版)》的价值在于其极高的资料翔实度和梳理的清晰度。我一直对美国在战争期间发展出的各种装甲车辆感到好奇,尤其是那些在战场上表现突出的坦克和自行火炮。《二战兵器图鉴系列——北美重装:二战美军重武器(第二版)》满足了我对这一领域的好奇心。书中对M3斯图亚特、M4谢尔曼、M36杰克逊等一系列经典战车的详细介绍,让我对它们的内部构造、火力配置、装甲防护以及不同型号之间的演变有了清晰的认识。我特别欣赏书中对战术应用的讲解,比如谢尔曼坦克是如何在步兵支援、反坦克作战以及战场侦察中发挥作用的。更让我惊喜的是,书中还涉及了一些不太常见的自行反坦克炮和突击炮,它们的设计理念和战场作用都非常独特,为我打开了新的认知角度。此外,书中对重型坦克的研发历程,以及它们在战争末期所面临的挑战和机遇的探讨,也让我对美军的装甲战略有了更全面的理解。这本书不仅仅是关于装备的参数,更是关于这些装备如何被设计、生产、部署并最终影响战争进程的宏大叙事,让我读后受益匪浅。

评分说实话,这本书的质量远超我的预期。我一直对二战时期的重型火炮非常感兴趣,尤其是那些能够摧毁坚固工事、给敌人造成巨大心理压力的巨炮。《二战兵器图鉴系列——北美重装:二战美军重武器(第二版)》在这方面做得非常出色。书中对美军装备的各种口径的野战炮、重型加农炮、以及岸防炮进行了详尽的介绍,从设计理念、制造工艺到战场上的实际应用,都进行了深入的剖析。我尤其对书中关于“嘟嘟炮”(M1 240毫米榴弹炮)的描述印象深刻,它的庞大体型、惊人的射程和巨大的破坏力,都让人叹为观止。书中不仅提供了清晰的实物照片,还附有大量的技术图纸和工程草图,这对于我这样喜欢研究机械结构的人来说,简直是无价之宝。让我感到惊喜的是,书中还涉及了一些在战争后期才投入使用的、代表着当时最高技术水平的重型火炮,比如一些核炮兵的早期概念和实验性装备,这让我看到了美军在武器研发上的前瞻性和野心。此外,书中对火炮的弹药种类、射击诸元计算、以及战场射击效率等方面的讲解,也让我受益匪浅,让我能够更深刻地理解火炮在现代战争中的作用。

评分这本《二战兵器图鉴系列——北美重装:二战美军重武器(第二版)》可以说是真正填补了我心中长久以来的一个空白。作为一个对军事历史,尤其是二战时期装备发展颇感兴趣的读者,我一直觉得关于美军重武器的系统性介绍,能达到如此深度和广度的作品实在不多。我特别喜欢它不仅仅是简单地罗列装备型号,而是深入挖掘了这些武器背后的设计理念、生产历程、战场表现以及它们对整个战争进程产生的实际影响。书中的图片质量非常高,很多细节都捕捉得非常到位,比如装甲车辆的焊接痕迹、炮管的磨损情况,甚至是一些不易察觉的机械结构,都清晰可见,这对于我这样希望深入了解装备细节的读者来说,简直是福音。更让我惊喜的是,它还涉及了一些不太为人熟知的实验性武器和早期原型,这通常是许多同类书籍会忽略的部分。通过对这些装备的剖析,我更能理解美国在二战初期是如何克服技术和生产瓶颈,快速发展出能够与轴心国匹敌甚至在某些方面超越的强大军事力量的。书中对每一款武器的性能参数、战术运用以及与其他国家同类武器的对比分析,也做得非常出色,这让我对当时的技术水平和军事思想有了更全面的认识。整体而言,这本书不仅仅是一本图册,更像是一部关于美军重武器发展史的深度研究报告,它所包含的信息量和专业性,让我觉得物超所值。

评分每次翻开《二战兵器图鉴系列——北美重装:二战美军重武器(第二版)》,我都能发现新的亮点。它不像市面上很多同类书籍那样,只是简单地堆砌图片和技术数据,而是非常有条理地将美军的重武器发展置于整个二战的大背景下进行梳理。我特别欣赏作者在叙述时,并没有回避一些装备在设计上的不足或者在战场上遇到的问题,而是以一种客观、严谨的态度去分析,这使得内容更加真实可信,也更具启发性。比如,书中对M4谢尔曼坦克的详细阐述,不仅列出了其各种型号的改进,还深入探讨了它在面对德军虎式和豹式坦克时的困境,以及美军如何通过战术和数量弥补火力上的差距。这种分析让我对坦克战的复杂性有了更深的理解。此外,书中对陆军火炮、反坦克炮、重型迫击炮等装备的介绍也同样详实,不仅包括了它们的技术规格,还对它们的战场部署、弹药类型以及对敌方工事的破坏力进行了细致的描绘。我特别喜欢书中关于后勤保障和弹药生产的部分,这部分内容往往被忽视,但对于理解一个国家能否持续有效地进行大规模战争至关重要。通过这本书,我感觉自己仿佛置身于那个波澜壮阔的年代,亲眼见证了这些钢铁巨兽是如何在战场上纵横驰骋,塑造历史的。

评分作为一个对军事历史的细节有着近乎偏执追求的爱好者,我必须说,《二战兵器图鉴系列——北美重装:二战美军重武器(第二版)》是一本我一直在寻找的书。它不仅仅是关于装备的介绍,更是关于这些装备背后的故事。我喜欢书中对每一款武器的演变历程的追溯,从最初的设计概念,到原型车的测试,再到最终的批量生产和战场改进,每一个环节都力求详尽。比如,书中对M26潘兴坦克的介绍,不仅仅描述了它的性能,更深入地探讨了它为何姗姗来迟,以及它在战争末期所扮演的角色,这让我对坦克的研发周期和战略决策有了更深刻的理解。同时,书中还涉及了许多装备在不同战场上的适应性问题,例如在太平洋战场和欧洲战场,美军重武器的部署和使用策略有何不同,以及这些装备如何应对不同的气候和地形挑战。这些细节的呈现,让整本书的内容更加丰满和生动,仿佛我能够亲身感受到那个时代战争的残酷与智慧。书中对一些辅助性装备,比如装甲工程车辆、重型牵运车等,也给予了充分的关注,这展现了作者全面而深刻的视角,让我明白重型武器的威力不仅仅在于其本身,更在于其背后完整的支撑体系。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![冷战国际史研究23 [Cold War International History Studies] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12281196/5a3a2200N56c082ac.jpg)

![人的权利(译文经典) [Rights of Man] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12281256/5a432fa9Necc2055c.jpg)

![一带一路、中国崛起与国际合作:这对中国和区域意味着什么? [Belt &Road Initiative,The Rise Of China And International Cooperation:What Does It Mean To China And The Region?] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12281328/5a3a21faN4a92f0d5.jpg)

![五四时期社会改造思潮研究 [An Investigation of Ideologies of Social Transformation during the May Fourth Period] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12281474/5a33957cN6228185a.jpg)

![全球智库 [Global think tanks] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12281543/5a81685eNc939d96b.jpg)