具体描述

产品特色

编辑推荐

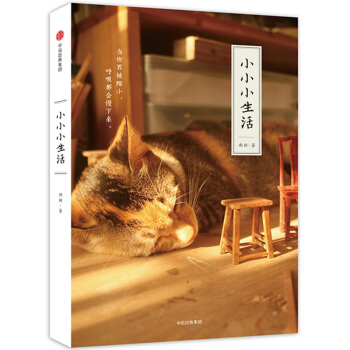

还记得小时候家里的模样吗?

厨房里磕磕碰碰的锅碗瓢盆,

还有每天进出的街巷……

袖珍艺术,

就像可以留住旧时光的魔法,

眼前小小的一砖一瓦,一树一叶,

流年缓缓,岁月长。

内容简介

物是人非、人去楼空,这大概是西树做袖珍的灵感。

一间消失二十多年的厨房,一条没落的老街,一条磨得光滑斑驳的凳子……总有人看出西树的难舍和珍惜。

因为袖珍,许许多多把生活过得细腻妥帖的人,和西树交上朋友,他们说起自己的孩童时代——竹椅、蒲扇、桂花树,说起外婆灶台上洒落的面粉,说起爷爷来不及做的花灯,说起爱宝宝爱到不知所措……这些记忆与现实,都能在西树的作品中找到踪迹。

这本书凝聚了西树创作至今的300多幅袖珍作品图,37篇创作故事。爱生活的每一个细节,才能在巴掌大小的地方,还原大千世界。

作者简介

西树,中国厦门人。专职袖珍创作者。作品《寮房》《山寺厨房》《霸王别姬》《老巷旧梦》《夏》《虎岁》。作品曾在东京、大阪、台北、香港、北京、上海等城市展览,在微博等媒体上拥有数量庞大的粉丝。2017年其作品纪录片《细刻神工》在中央电视台探索发现频道《手艺》第七季中播出。新浪微博:@西树

精彩书评

方寸之间,他以精准的再现,把你推进岁月深处。

——须一瓜(作家)

一点点打磨自己的手艺,一日日有滋味地生活。就像他的书的名字——《小小小生活》

所有人都在追求大,他却握住手里小小小的幸福。

——视觉志

西树说,“*让我感动的是大家在看到老房子的作品时,能想到自己童年的样子。”通过作品和许许多多人产生共鸣,这种奇妙的感受是成就感所不能比拟的,这座“小小城”打中了每一个观看者内心深处*柔软的部分。

——《有宠》2017年7月刊

袖珍景观里的物事就是这样微小细弱又纤毫毕现。从景物,到建筑,到食物,西树像变魔术一样地缩小着它们。

——《悦食Epicure》2017年3月刊

真实、情感和细节是西树微缩作品的关键词,在西树的作品中,那些微小的生活细节都清晰可见。

——《中华手工》2016年10月刊

西树说:“每个人记忆中都有一条难忘的老街、老巷,很多时候我们都来不及道别,它们就已经消失了。”所以,他要用袖珍的方法来保留住这些珍贵的回忆,“这些作品都是可以*保存的。”

——《生活周刊》2016年4月刊

不是所有人都拥有这样美好的生活经历,但我们可以保存梦想,留住希望,生活或许是残酷的,但梦想却是自由的,西树用他的微缩作品,凝固住我们美好的梦境,在烦躁和疲惫时抚慰我们的心灵,温暖每一个平凡的日子。

——《乐居周刊》2013年

一件件如童话般美好的作品仿佛拥有将时光定格的魔力,无声地讲述着一个个动人的过往,令人浮想联翩。

——《今日中国》专访

在浩瀚的宇宙里,我们是渺小的,而在西树的袖珍世界里,我们却变成了“巨人”。

——ZAKER专访

你会忍不住好奇,为什么他和你明明不认识,出自他手的袖珍屋却能不偏不倚地打动你……怀念童年的夏夜,就去做一张竹榻,想念爷爷奶奶,就去做记忆里的厨房。他说他的老师是过往的生活,是父母,是初夏的玫瑰,是隔着遥远时空的无名匠人,也是温暖模糊的童年记忆。

——谁*中国

目录

第一章 师兄,这是散场相见已过千山

师兄,这是散场

岁月忽已晚

叶子是为了给风吹落的

小朋友都喜欢在地上玩

不能被人类发现

你是笑得*欢乐的那位吗

多伦多的伊莎贝拉

第二章 厨房

山寺厨房

等到山中白梅盛开

女侠,祝千杯不醉

泥龙竹马眼前情

第三章 很高兴你们这么幸福

宝宝的12个相框

男孩高高跃起

难得有男生拜托我

很高兴你们这么幸福

就像一个真正的妈妈

奶奶和姥姥*辛苦

第四章 欣于所遇,暂得于己

唐朝少年

心斋桥之雪

仿佛龙身上掉下的一片鳞

真想在南方城市住十年

多听听猫打呼噜吧

此生都平凡,为什么不深爱

懒得拘谨

欣于所遇,暂得于己

第五章 猫咪就爱扯纸巾

小时候脸盆永远磕磕碰碰

猫咪就爱扯纸巾

把我拉出大人的世界

相伴到*后

第六章 我在那一角落患过伤风

直到马鞭草的花开尽

白鹭洲旅行

为小叔种迷迭香

黄色不是很开心吗

我在那一角落患过伤风

不能用手指月亮

第一盏灯

精彩书摘

相见已过千山

弘一法师的藤箱,放在纪念馆里,已经破成两半。我查了民国时期藤箱的照片,把它复原。当时电视里正播出民国剧《红娘子》,毛阿敏唱的片尾曲,每次听到“相见已过千山,转身已是万年”,就会想起渡口,或者车站,有人拎着藤箱,久久望向来处。弘一法师留下的作品,流传*广的是《送别》,不过,那是“长亭外,古道边”。

看着法师的遗物,回想他的一生,我开始创作《寮房》。法师留下一把阳伞,还很完好,是那个年代少见的样式。那是法师年轻的时候,母亲送给他的。我想象着,法师每次打开收起这把伞,是怎样地小心。

弘一法师会写信托徒弟代购生活用品,从曼陀林的琴弦到衣服、蚊帐。

我想象着法师的日常生活:两条旧板凳,几片木板,搭起一张床。蚊帐打着补丁,眼镜盒斑驳陈旧,眼镜梁上缠着旧布条。喝水时用来滤虫的水灢色泽暗沉,口沿处缝在篾条上的线已经脱落一半。

我做的蚊帐,朋友疑惑,“是不是太硬了一点?”我说,“这是民国时代穷人家的蚊帐,当时是这样的。”

其实,我打电话问过老妈,她去请教街坊九十多岁的老奶奶,顺便带回一小块老奶奶年轻时做蚊帐用的料子,那是一块麻布,比我小时候的蚊帐粗糙很多。我用*细薄的纱布缝制蚊帐,正好是那个时代的粗糙。

刚开始制作《寮房》,两只小女猫才半岁,当时她们的弟弟小黄黄也在露台上,三只猫都很好奇。我做好床, 用细竹子搭了蚊帐,莫愁和超风都过来看,轮流用鼻子碰竹竿。蚊帐的挂钩,我回忆奶奶用过的, 用细铜线打磨了一对。床上的枕头,是爷爷睡过的样式。

黑色脸盆架放在露台上拍照,小黄黄走过来左看右看。太阳要下山了,脸盆架和老铜盆镀上了一层金色,我想起小时候的夏天,奶奶在天井里洗头发,脸盆架上放一盆中药似的水,那是用榨完茶籽油的茶籽饼烧的,冒着腾腾热气。

我把袖珍桌椅放在花园椅上,莫愁走过来,脑袋直凑到桌前。下午,她们常在工作台上打盹,挨着我制作的袖珍家具,沐浴在金色阳光里。

《寮房》我制作了两次。第一次,是日本一家筹建中的博物馆定制的。接到台北佛光山的展览邀请后,我想起,这也许是佛家的因缘,就又重新做了一遍。

2013 年的*后一天,我在台北佛光缘美术馆布展。

“那盏灯要是会亮就好了。”策展人卡门有一点遗憾。

《寮房》的风灯本来是会亮的,第一次的制作,我藏了袖珍灯泡在里面。但这次,我放进一支极小的蜡烛。

我给卡门看《寮房》里的陶瓷笔洗,“靠近一点,再靠近一点。”终于,卡门看到了我烧出的冰裂纹。“这是真的吗?怎么做到的?”

上一次,釉色用模型颜料模拟,冰裂纹是画出来的。这一次,我特地去了景德镇,回来烧了真正的陶瓷,失败了很多次后,把冰裂纹也缩成了袖珍。

没有观众看得清冰裂纹,我烧得太细了,光线明亮的时候,也要凑得极近才能发现。不过我很安心,就像我知道,风灯里的蜡烛是可以点亮的,虽然只有一瞬。

在佛光山, 和法师们聊起植物,一位法师说,花代表无常。我没有读过佛经,不过,花开叶落,总让我欢喜感动。

我在刚布置好的《寮房》里,加了一片小小落叶。

前言/序言

许多人是偶然才发现,原来,*美好的时光,是和爷爷奶奶,或者外公外婆在一起的日子。

“那时候,欢乐好像比现在要持久。”微博上的朋友给我留言。看着袖珍,童年仿佛回来了,又欣喜又伤感。

“院子里的木香花,遮满了半个院子,夏天阵阵飘香。但是每次从下面经过都要很小心,毛毛虫会时不时掉下来。奶奶还给我做了花瓣枕头,整整一年都是夏天的味道……”

“*喜欢帮外公烧土灶,可是外公现在已经不在了,这次清明一定要回去给外公上坟。”

“想到了外婆家的小院子,记忆里的花猫,角落里的残花,院墙上结的满满的佛手果,有些破旧的灶台,以及在泡桐下做着针线活儿乘凉的外婆,微风吹过,那是*美好的时光。”

这本书说的,就是我和这些朋友的故事,这是我做袖珍*大的收获,他们看到了我的内心。我渐渐明白,我做的都是我怀念的,只是一开始,我自己没有留意到。

我做袖珍,跟养猫一样,纯属意外。2008 年春天去香港旅游,出发前,在网上做攻略,突然发现了小小的袖珍世界。一个马来西亚女生制作的ZAKKA 风小店,面积跟一本杂志差不多,放在青草地上拍照,阳光斜斜洒入。很奇妙,突然之间,我觉得自己变大了。

终于有一天,我动手做起来,很快确信这是我*喜欢做的事情,就把工作辞了。

爸妈都担心。这东西能养活自己吗?我没法回答他们。老妈常劝我,找个正经工作吧。我听她絮叨,左耳进,右耳出。慢慢地,我去许多城市参展,接受很多采访,她开始接受了。

我很高兴自己当初没想太多。没工具,就拿家里现成的老剪刀、钳子和锯子,有一次甚至用上了旧菜刀。买不到材料,就用装修剩下的边角料和碎布、软陶;找不到老师,我就慢慢观察,日常生活看起来琐琐碎碎,其实,什么问题都有答案。

妈妈偶尔来工作室,问我,有什么好玩的?我找出黏土和软陶,老妈玩得很开心。她用黏土做了一堆家乡小吃。我用陶泥慢慢塑形,制作袖珍器皿。老妈拿我给她的软陶开始制作小盘子。她戴上眼镜,一边想一边揉软陶。软陶盘子出炉了,我吓了一跳,老妈的盘子色彩鲜艳大胆,真是太 “野兽派”了!

广州电视台的访谈,我发给老妈看,她很高兴,“不错不错,你头脑像我。”我偷偷笑,节目里,我告诉主持人,老妈以前总说我:你从小就是个笨孩子。

我让老妈看中央电视台拍的记录片,她问我,你怎么这么严肃。她不知道,拍摄特别辛苦,我累得笑不出。导演采访我的时候,聊起袖珍创作,我说,父母是我*好的老师。

我记得,很小的时候,荔枝的核有手指头大。妈妈用小刀把荔枝核雕成小水桶给我玩。爸爸喜欢园艺,他为我在小贝壳里种上小多肉,做成迷你盆栽。这大概是袖珍在我心里*早的种子。

做袖珍后,我常常向父母请教,以前的竹椅子是怎么做的?老房子里铺地的青砖有多厚呢?他们总是认真帮我找答案,有时候,他们记不清,就去帮我拍照,或者请教街坊九十多岁的老奶奶。还有的时候,老爸和老妈答案不同,在电话那头争辩起来——为八十年代衣柜的样式,为老式凳子的榫接结构。我在电话这头,又感动又好笑。

家里的老房子打算清理旧物,妈妈发来照片问我,“奶奶留下的旧木箱,你要吗?还有这个玻璃盘,是我结婚时用来装茶水招待客人的。”我忙不迭地说,都留下来!

因为袖珍,我认识了许多天南海北的朋友,每到一个城市,当地的朋友都说,一定要见见啊。他们带我去找古老的市井。那里的房子和人,还有日常使用的家什,虽然日久年深,却没有被包装成文物供人观赏,他们依然是衣食住行,依然是柴米油盐,生活还在继续。

写书稿的大半年,小区里的野猫大白几乎天天待在我家门口,畏畏缩缩地往里张望。等书写完,大白就躺进客厅睡觉了。大白很彪悍,第一次来我们家,就劈头盖脸把小鱼儿揍了一顿,留下目瞪口呆的我们扬长而去。有段时间,大白脚受了伤,我每天在屋外放猫粮和水,想办法把大白诱进猫笼,带去看医生。慢慢地,大白开始不拿自己当外猫,每天一早就来等工作室开门。

大白在门口一躺,莫愁和小鱼儿便不敢轻易偷溜出去。我叫大白“看猫的猫”。

一天早晨,大白从灌木丛叼回一只雏鸟。我赶紧摁住他,很幸运,大白松开了嘴,小鸟没受伤。我在微博向小伙伴求援,大家各出主意,有的说要先养着,有的说要送回鸟窝,还有的朋友提醒不能用手碰,说留下人类的气味大鸟就不要小鸟了。我正研究,小助手已经把鸟放上了树枝。

我们躲在玻璃窗后看,没过一会儿,大鸟真的飞回来了,“不光是妈妈,七大姑八大姨都来了!”小助手说。大鸟们围着雏鸟叽叽喳喳,好不热闹。

“*近别让大白在外面了。“我转头看大白,他躺在工作台下的纸箱里,四仰八叉,睡得正香。

我想,莫愁、小鱼儿,加上大白,我就有三位袖珍模特了。

用户评价

刚拿到《小小小生活》这本书,老实说,我并没有抱有多大的期望。通常这类书名,要么过于 the big picture,要么就是堆砌些空洞的励志口号,总觉得距离我真实的生活有点遥远。然而,当我真正沉浸其中时,才发现自己大错特错。这本书的魅力,恰恰在于它对“微小”的极致关注,以及对“日常”的深刻体味。作者就像一位技艺精湛的雕塑家,用最精细的刻刀,在最平凡的石头上雕琢出令人惊叹的纹理。我曾经以为,生活中的幸福需要宏大的事件来点缀,比如一场说走就走的旅行,一次事业上的巨大成功,又或者是一段轰轰烈烈的爱情。但《小小小生活》却提醒我,幸福,往往就藏匿在那些我们习以为常、甚至常常忽略的点滴之中。比如,窗外那棵老树的新芽,邻居家孩子偶尔传来的笑声,或是晚餐时,与家人之间那几句不咸不淡却充满默契的对话。这些细碎的瞬间,被作者捕捉得如此生动,如此真实,仿佛就发生在我的眼前。它没有试图去教导你什么,也没有刻意去煽情,只是平铺直叙地展示了生活的本来面貌,却在不经意间,触动了你内心深处那根最敏感的弦。读完这本书,我并没有觉得自己瞬间变成了什么“更好”的人,但却好像多了一双能够发现美的眼睛,更能感知到生活中那些细微却又珍贵的美好,让我觉得,即使是最普通的日子,也充满了值得珍惜的意义。

评分这本书的封面设计就充满了某种独特的宁静感,淡雅的色彩,柔和的光影,让人一眼望去便能感受到一种属于“小小”却又“生活”的温馨。我一直是个很喜欢观察生活细节的人,总觉得那些不经意间流淌的瞬间,才是最能触动人心底最柔软的部分。所以,当我在书店看到《小小小生活》这个名字的时候,内心就涌起一股莫名的期待,仿佛它能捕捉到我内心深处对平淡日子里闪光点的追求。翻开书页,里面的文字并没有惊天动地的故事,也没有跌宕起伏的情节,更没有深刻的人生哲理需要去艰涩地解读。它就像一杯温水,在某个疲惫的午后,静静地端在你面前,让你在一口一口的温润中,慢慢舒展开紧绷的神经。作者的笔触是如此细腻,仿佛是一位老友在耳边低语,诉说着那些再寻常不过的日子,但就是在这些寻常里,透出了不寻常的温度。我特别喜欢其中描述的清晨阳光透过窗帘的模样,或是雨滴打在玻璃上的声音,这些微小的意象,被作者赋予了生命,让我在阅读的过程中,仿佛身临其境,能够感受到那份纯粹的、不被外界纷扰的宁静。它不是那种让你掩卷沉思、眉头紧锁的“大部头”,而更像是随身携带的小锦囊,在你需要的时候,轻轻打开,就能获得一丝慰藉,一份力量,重新找回对生活的热爱和期待。

评分《小小小生活》这本书,给我的感觉就像是在一片喧嚣之中,找到了一片属于自己的宁静角落。在如今这个信息爆炸、充斥着各种“大事件”和“热点话题”的世界里,我们很容易迷失在外界的喧嚣之中,忘记了生活最本质的模样。而这本书,恰恰提供了一个让我们回归“自我”的契机。作者的笔触,就像一股清流,不带任何斧凿的痕迹,自然而然地流淌进你的心田。它没有宏大的叙事,也没有惊天动地的宣言,只是用一种非常平实、非常温和的方式,去描绘那些最寻常不过的日常。我特别喜欢书中对于“器物”的描写,那些老旧的茶杯,沾染了岁月痕迹的木桌,又或者是一本泛黄的书页,在作者的笔下,都仿佛拥有了生命,有了温度,承载着一段段被遗忘的时光,诉说着一个个无声的故事。它让我意识到,我们身边最平凡的事物,往往蕴含着最深刻的意义,最动人的情感。这本书不是那种能够让你瞬间醍醐灌顶的“启示录”,而更像是一位智慧长者,用他的生命体验,轻轻地在你耳边诉说,让你在不知不觉中,重新审视自己的生活,重新找回对生活的热爱和感恩。它是一本值得反复品读的书,每一次阅读,都能从中发现新的感悟,新的美好。

评分《小小小生活》这本书,我必须说,它给我的感觉是一种久违的、沉甸甸的实在感。不是那种物质上的沉重,而是一种精神上的充盈,一种回归本真的踏实。在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,我们似乎越来越习惯于追求“大”,追求“快”,追求那些立竿见影、振聋发聩的东西。然而,在追逐这些的过程中,我们却常常丢失了自己,丢失了那些最基本、最温暖的连接。这本书,恰恰就是这样一本“慢”书,一本“静”书。它让我有机会停下来,放慢脚步,去重新审视那些被我们匆匆忽略的“小小”事物。作者的文字,有一种返璞归真的力量,它没有华丽的辞藻,也没有故弄玄虚的技巧,只是用最朴素、最真挚的语言,讲述着那些最贴近生活的故事。我尤其欣赏书中对那些“无用之用”的描绘,比如一个老旧的木凳,一件洗得发白的旧衣,或者是一段无人问津的旋律。这些在我们看来可能毫无价值的东西,在作者的笔下,却散发着独特的光芒,承载着岁月的痕迹,诉说着生活的故事。它让我意识到,生活中很多真正美好的东西,恰恰是不需要被赋予太多功利色彩的,它们本身就足够美好,足够值得我们去珍爱。这本书就像是一剂良药,能够温和地治愈我们内心深处的浮躁和不安,让我们重新找回那个内心平静、热爱生活的自己。

评分我拿到《小小小生活》这本书的时候,心里其实是有点犹豫的,毕竟“小小”这两个字,总让人觉得是不是内容会比较单薄,或者流于表面。但真正翻阅之后,我才发现,这简直是我近来读到的最让人惊喜的一本书了。作者的写作风格,简直像是一位经验丰富的摄影师,用极具表现力的镜头,捕捉那些转瞬即逝的美丽瞬间。那些文字,不仅仅是文字,它们更像是一幅幅精心构图的画卷,将最平凡的生活场景,描绘得栩栩如生,充满了艺术感。我印象最深刻的是其中对“等待”的描写,不是那种急躁的、焦虑的等待,而是那种带着一丝期待、一丝憧憬的,比如等待一封信,等待一次相遇,又或者,等待下一季的到来。这种等待,本身就充满了诗意,充满了对生活的热情。这本书让我觉得,原来我们一直追求的“诗和远方”,其实就藏匿在我们身边的“眼前的苟且”之中,只是我们缺少发现的眼睛。它没有刻意去制造冲突,也没有试图去说服你什么,只是用一种非常自然、非常流畅的方式,将那些隐藏在生活缝隙中的美好,一一展现在我们眼前。读这本书,就像在进行一场心灵的漫步,每一步都充满了发现,每一步都充满了惊喜,让你不自觉地放慢脚步,去感受那份属于自己的“小小”而又“大大”的生活。

评分快递很给力哈,上午送过一次货,下午又送一次哈。

评分每一篇都令我非常有感触,每一篇都是带着回忆和感动去读的,感谢西树先生给我带来的回忆和感动

评分超级棒,等春天来了准备种送的柠檬罗勒,柠檬罗勒原来就是七里香呀

评分刚到的书,味道有点大,图片有点偏暗,画质不是很好。穿插了一些故事排版,就像看着故事书。

评分很可爱的一本书

评分比较准时

评分非常可爱的书,西树的手实在太厉害了,猫也可爱,还送了花种

评分此用户未填写评价内容

评分很好,非常喜欢!!!!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有