具体描述

产品特色

编辑推荐

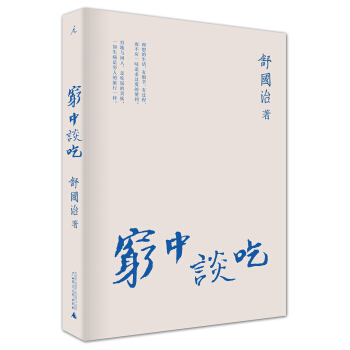

1. 继《台北小说札记》之后,著名作家舒国治“谈吃”新书,分享五十年来吃饭之见闻——被誉为“终身的晃游者”、 台北“小吃教主”、却自谦是“绕远路达人”的作家舒国治,家中没有冰箱、空调、电视,称得上是“极简生活”理念的实践者,新书《穷中谈吃》,说的是五十年来穷困中吃到的令人回忆无穷、久久回味的种种美好滋味。

2. “我们缺的是生活不是钱”,“任何东西都可以好吃”——“穷地与闲人,是吃饭的贵族全书囊括二十五篇谈食杂记,以独具特色的文笔写下寻常的“平民吃食”:蛋炒饭、饺子、面摊、油饼、土鸡……吃原本就不是一件太有功利心的事,“任何东西都可以好吃,只要规规矩矩地做出来,爱吃的人不应该太有分别心” 。

3. 何为“理想生活”,何为“自由生活”——一个人对食物的态度,就能折射出他对生活的态度。这既是舒国治全面阐述自己“对于吃的看法”的一书,又是对“舒式生活理念”的完整表达,“理想的生活,有细节、有过程,而不应一味追求过度的便利”。

4. 写意的东方“米其林”——米其林之于西方文化,是一种建立在工业化评价标准上的精确之美;而舒国治笔下的东方饮食哲学则如山水画般随性与写意,其中蕴含的是一种对待生活的态度——在那个还没有“诗与远方”的年代,舒国治已经过上了“只上过几个月的班,此外的时光都在流浪、闲逛、睡觉和聊天”的日子。

内容简介

吃,是亘古的活动;文明愈是新颖,愈是未必有利于吃。

故愈不文明便利的地方,往往吃得较好。讲求划一,讲求高效率收成,则吃必然遭到简化。

本书为作者近五年论吃文章之集结。早有到1992年(《吃面摊》)与1999年(《饺子》)者。内容概为五十年来在台湾吃饭吃面之种种所见所思。

作者特别注焦于此五十年间常民的平日所吃,故而像烧饼油条、阳春面、便当、自助餐、葱油饼等食物,还有《四菜一汤》《赞泡菜》《赞萝卜》《菜码之美》《赞炒饭》等篇目,皆于本书中探讨详尽。

又恰好这诸多议题都围绕在一“穷”字上。

作者简介

舒国治,1952年生于台北。原籍浙江。是60年代在西洋电影与摇滚乐熏陶下成长的半城半乡少年。70年代初,原习电影,后注心思于文学,曾以短篇小说《村人遇难记》备受文坛瞩目。1983至1990,七年浪迹美国,此后所写,多及旅行,自谓是少年贪玩、叛逆的不加压抑之延伸。而文体自成一格,文白相间,简淡中深富雅韵,论者咸认与他的清简度日有关。常人忽略的清苦生活之美,受他无尽窥探与咏颂。

著有《理想的下午》《流浪集》《门外汉的京都》《台北小吃札记》《穷中谈吃》等。

目录

序

清贫的意义

目录

017 粗疏谈吃

031 住在何地来吃

043 咏米饭

049 赞炒饭

063 饺子

071 便当最惠台湾

075 菜码之美

079 说素菜

085 赞萝卜

089 零碎

101 吃面摊

105 面与油饼

115 在城市中野餐

119 只宜简单吃的饭

125 四菜一汤何难也

129 台湾牛肉面之时代与来历

135 今昔对待食物之不同

141 汉堡

143 赞泡菜

147 只售一味的店

151 土鸡与世外桃源

155 十项最具台北性格的吃食

167 高度人文的经营管理

171 我想吃的以及想不吃的

177 年夜饭与平常心

181 过年与吃饺子

185 再谈炒饭

189 过年吃剩菜的艺术

193 台湾吃的优势

197 新式台菜餐厅应该备些什么菜

201 最可傲人的台湾甜食

精彩书摘

粗疏谈吃(节选)

愈是穷地吃得愈好

吃,是亘古的活动;文明愈是新颖,愈是未必有利于吃。故愈不文明利便的地方,往往吃得较好。美国的吃,五十年前多半比今天要好。写于一九三一年的The Joy of Cooking,如今像老年月Irma Rombauer那样在家细细烹调的美国妈妈们,的确愈来越少了。八十年代初创发California Nouvelle Cuisine(加州新式菜肴)的Alice Waters那样有耐心富品味的厨师毕竟是少数。又美国的吃,看来比不上中国大陆。即使是Waters在加州柏克莱开的那家名闻遐迩的餐馆Chez Panisse强调所选鸡肉是来自北边Sonoma的放山农场的鸡,但吃过传统中国土鸡的老饕们一口咬下,便知那种鸡肉与好吃的土鸡肉相去何啻万里。美国总统看来一辈子没有机会吃过一口土鸡肉;而中国寻常百姓吃的佳良时鲜,往往非美国文明人士所能梦见。

法国好友Jacques Tardif开玩笑说:“两百年前法国的苹果有六百种,现在呢,三种。”菜肴,或是食材,显然是不宜统一的。

讲求划一,讲求高效率收成,则吃必然遭到简化。速食店盛兴之国,或大农场大牧场发达之地(美国最是),最没法吃到好东西。

四十年前台北吃景

即使三四十年来的今昔台北吃食,也已极显不同矣。

一九四九年后,台湾成了中国各方吃食粹集一炉的好地方。且以七十年代这战后穷寂稍歇、百业始兴的标准年代(阳春面一碗两元维持极久之年代)来看一眼台北小食的街风巷景。

早晨有推红漆木条小车,卖福州冬粉鱼丸汤,汤碗里洒白酱油、搁冬菜、以之厚酽汤底,再撒芹菜末,既饰池面,也脆齿口。又见人头顶竹箩,内盛光饼(闽南语“咸光饼”),肩负竹制脚架,停止时,置箩于架,待客而沽。此二者为福州式吃景。

有骑自行车穿梭街巷,口唱“大饼—馒头—豆沙包”,话音应是山东腔,车后置大木箱,覆棉被保温,掀开,除所唱三样,尚有花卷、菜包。多在下午的后半段(午睡以后至黄昏)出现。

也有骑车口唱沪腔“方糕来啦—方糕要伐?”他的声口显示其客户之地方性,不像摇着“报君知”人一听便知修理什么之广泛。七八年前,偶于木栅僻巷里(辛亥路四段222巷)见一店卖方糕,攀谈几句,陈姓店主说三十多年前骑车唱卖方糕的,便是他父亲。

有挑担子的搁一叠叠横竖交错砌齐、以绳扎好的宁波年糕,上将一张正方红纸,菱形覆放,沿街以宁波话叫卖;与方糕的客户同理,听得懂的才会唤他。

另有挑担子的,置长方直立箱笼各一,边走边唱,较多句,有节拍,山东声口,走近时橱纱中隐隐见有熟食物,箱上写有字:“诸城烧鸡”。

另外像倒骑三轮车按ㄅˇㄚㄅㄨ(发音为bǎ bū)喇叭卖“沙利文”冰淇淋,挑担子敲锣卖麦芽糖,骑车招人取牙膏空管换麦芽糖,拖大柜子车敲铃卖酱菜,摇着竹管卖烤红薯;吹糖人啦、稻草捆插冰糖葫芦串啦,甚至夜里的“五香—茶叶蛋”、“烧—肉粽”(声音由远至近,再由近至远。此刻闭目想这远远近近的声音,唉,感怀不已)……当时孩子全司空见惯。

餐馆食肆也有一些。山西菜的“山西餐厅”(中正路1901号,今忠孝西路),宁波菜的“状元楼”(中正路1759号)、“小小状元楼”(馆前路11号)、“老正兴”(中正路1733号),上海点心的“三六九”(衡阳路18号),北平馆子“致美楼”(中华路162号)、“丰泽楼”(汉中街125号)、“会宾楼”(西宁南路122号),川扬馆子“银翼”(中正路1825号),湖南馆子的“天长酒楼”(宁波西街98号)、“玉楼东”(西宁南路49号),四川菜的“蜀腴”(成都路27巷8号),客家菜有“新陶芳”(沅陵街9号)、“岭南”(沅陵街21号),广东菜有“掬水轩”(衡阳路60号),福州菜有“胜利”(怀宁街86号)。当然台式料理也多得是,大型馆子有“蓬莱阁”(延平北路二段208号),其他类似酒家菜尚有“万里红”(南京西路195号)、“麒麟”(南京西路322号)、“东云阁”(延平北路二段87号)、“白玉楼”(华亭街24号)、“凤林”(南京西路185号)、“孔雀”(南京西路185巷1号)、“白百合”(延平南路109号)、“璇宫”(博爱路25号)、“梅林”(南京西路131号)、“蝴蝶兰”(桃源街1号),台式兼和风的食堂像“美观园”(峨眉街36号)。若是喝咖啡,还有“起士林”(成都路54号)、“美而廉”(一在博爱路114号,一在中山北路二段2号)、“明星”(武昌街)、“沙利文”(成都路26号),老字号的“波丽路”(民生路314号)更不在话下。

这些馆子大多早已不存,少数犹存的,味亦变矣。台北没有历史,于食景尤然。

谈小吃

小吃,何谓小吃?粤人早起坐茶楼,一盅两件,自据一桌,此小吃也。随处巷口见人坐面摊,切一碟卤菜,拣花生下酒,小吃也。即扬州早馆,干丝、汤包、白汤面,美味之至,又精细之至,然亦小吃也。

每人只吃面前一两样小物,却品尝可臻至细,此小吃最美之况。

西人餐馆,又有前菜,又有沙拉,又有浓汤,继有主菜,再有甜点,吃上三五小时,便是繁盛太过之吃,与我所言小吃,大不同矣。

倡小吃,便是有意备言穷国却不失美吃国之佳良吃法也。

那些留学在国外的学子,当一年学业将尽,即将放假回台湾前,与台湾的同学或亲友通电话或通e-mail,往往说些“我已经等不及要吃哪里哪里的蚵仔面线、哪里哪里的粉圆及红豆冰、哪家哪摊的麻糬、哪店哪巷的肉圆或米粉汤……”这类心中最大梦想的话。

此何者?小吃之迷人也。

简吃之厚蕴与奢吃之陋炫

吾国之吃虽是穷中计吃,但坊间很爱呈现奢华,以此故示富裕。实则愈是富之久长,愈敢呈现穷相,如日本茶道王侯所用茶器之残旧、汲水杓子的弯曲老颓、更是价值连城,更是受尊崇。

这就譬似愈是好几代富文子弟愈勇于坦荡荡地穿着布衣粗鞋;而稍稍赚了几个快钱的久穷之民则立然迫不及待地开起宾士、戴上劳力士之理是也。

用户评价

|_{ ext{初读《穷中谈吃》时,我以为它会是一部讲述如何拮据度日、就地取材的生存指南,甚至可能带着些许抱怨的色调。然而,翻开书页,我惊喜地发现,作者所描绘的“穷”,并非物质上的匮乏,而是一种精神上的富足,一种于平凡中发现不凡的智慧。书中那些关于食物的片段,没有华丽的辞藻,没有名贵的食材,却有着一种朴素而动人的力量。读着那些描述家常小菜的文字,仿佛能闻到灶台边升腾的烟火气,感受到粗茶淡饭中蕴藏的温情。作者以一种近乎考古的耐心,挖掘着那些被遗忘的味蕾记忆,那些藏匿在街头巷尾、市井人家里的味道。他笔下的“吃”,早已超越了填饱肚子的生理需求,升华为一种文化体验,一种情感寄托,甚至是一种人生哲学的体现。每一次阅读,都像是一次穿越时空的旅行,重温那些渐行渐远的时光,那些简单却真实的幸福。这本书不仅仅是在谈论食物,更是在谈论生活本身,关于如何在不完美的世界里,找到属于自己的那份美好与安宁。我仿佛看到了作者坐在简陋的桌前,一边品味着手中热腾腾的食物,一边用一种温和而深邃的目光审视着生活,将那些细微之处放大,从中提炼出令人回味的哲理。它让我重新审视了“吃”的意义,不再是匆忙的摄入,而是对生活点滴的珍视与感悟。}}

评分读完《穷中谈吃》,我内心涌现的,是一种莫名的感动,还有一丝淡淡的忧伤。感动于作者对于食物那种近乎宗教般的虔诚,以及在物质不丰裕的情况下,依然能保持对生活的热情和创造力。忧伤则源于,在现代社会,我们似乎越来越远离了那种纯粹的“吃”,那种用心去感受食物本身,去体味烹饪过程的乐趣。书中,作者没有描绘高档餐厅的菜单,也没有介绍令人垂涎欲滴的异国风味,他笔下的“吃”,充满了浓浓的乡土气息,充满了人间烟火味。那些关于时令蔬菜的描写,那些关于小巷深处小吃的记述,都带着一种温润的光泽,仿佛将我带回了那个纯真年代。我仿佛看到了作者在简陋的厨房里,哼着小曲,一丝不苟地切着菜,又或是坐在昏暗的灯光下,细细品味着一碗热粥。他不仅仅是在记录食物,更是在记录一种生活态度,一种无论贫富,都能活出精彩的韧性。这本书,让我明白,“吃”的最高境界,并非在于吃到了什么,而在于你如何去“吃”,如何去感受,如何去体验。它是一种对生活的热爱,一种对当下时刻的把握,一种在平凡中发现非凡的能力。这是一种超越物质的精神富足,一种在“穷”中滋生的“富”味。

评分《穷中谈吃》这本书,与其说是美食评论,不如说是一部关于“时间”和“回忆”的散文集。作者以食物为载体,串联起了一段段或温馨、或辛酸、或引人深思的往事。我被他描述食物的细腻笔触所吸引,那些看似普通的食材,在他的笔下却拥有了生命,承载了故事。比如,书中对一道家常小菜的描述,就勾起了我无数儿时的回忆,那是一种久违的味道,一种温暖的味道,一种只有在特定时间和特定地点才能品尝到的味道。作者并没有刻意去追逐新奇的菜品,他所关注的,是那些随着时光流逝而逐渐淡去的味道,是那些承载着家庭记忆的食物。他的文字,如同陈年的老酒,越品越有滋味,越品越能感受到其中蕴含的深情。他让我们明白,食物不仅仅是味蕾的享受,更是情感的纽带,是连接过去与现在的桥梁。每一次阅读,都像是在和作者一起,漫步在记忆的长廊里,品尝着那些曾经的味道,重温着那些曾经的时光。这本书,让我重新认识了“吃”的另一重意义,它是一种情感的表达,是一种对过往的怀念,更是一种对生命本身的敬畏。它告诉我,即使在物质贫瘠的时代,我们依然可以用食物,来丰富我们的精神世界,来温暖我们的心灵。

评分《穷中谈吃》这本书,它提供了一种全新的视角,让我重新审视了“贫穷”与“富裕”的定义,以及它们与“吃”之间的奇妙关联。我一直认为,穷是拮据,是匮乏,是无法享受美食的代名词。然而,这本书却颠覆了我的这种认知。作者以一种极为幽默而又不失深沉的笔触,展现了在物质不那么充裕的情况下,人们依然能够寻找到属于自己的美味,甚至能从中品味出比富裕更甚的乐趣。他笔下的“穷”,并非是绝望的深渊,而是一种充满智慧和创造力的土壤,在这种土壤里,即便是最普通的食材,也能绽放出绚烂的生命。我尤其喜欢书中对一些“土法”烹饪的描述,那些看似简单粗糙的做法,却蕴含着世代相传的智慧和经验。作者用一种近乎玩味的语气,去解读这些“穷”中的美味,让我不禁莞尔,也让我开始思考,我们是不是被现代社会的“标准”所束缚,而忘记了生活本身的多样性和可能性。这本书,给我带来了一种轻松而又深刻的启迪,它让我明白,真正的“吃”,并非是物质上的堆砌,而是精神上的满足,是一种对生活的热爱和对味蕾的尊重。它让我看到,即使在最“穷”的境遇下,我们依然可以拥有最“富”的味蕾体验,最“富”的精神享受。这是一本能让你重新审视生活,发现生活之美的书。

评分《穷中谈吃》这本书,它给我带来的震撼,绝非来自对奢华盛宴的描摹,反而是那种“化腐朽为神奇”的绝妙。我一直以为,美食的评价标准无外乎色香味俱全,或是食材的稀有与珍贵。但作者似乎在颠覆这种固有的认知,他用一种近乎顽童般的好奇心,去探究那些最寻常不过的食材,如何在看似简陋的烹饪方式下,绽放出惊人的美味。我记得其中有段文字,描述了如何用最普通的菜叶,通过巧妙的调味和火候的掌控,竟能带来意想不到的鲜甜,那种细腻的口感和层次感,是许多昂贵食材都难以企及的。这让我开始反思,我们是不是过于被物质所裹挟,忽略了生活本身的创造力?那些被我们轻易忽视的边角料,那些被我们认为是“凑合”的餐桌,可能隐藏着真正的烹饪智慧和生活情趣。作者的文字,就像一把手术刀,精准地剖析了食物的灵魂,也触及了我们内心深处对于“简单即是美”的渴望。每一次阅读,都像是在和一位经验丰富的老友对话,他用最真诚的语言,分享着他对生活的热爱和对食物的敬畏,让我在这喧嚣的世界里,找到了一片宁静而充满滋味的角落。这本书,是给所有热爱生活、懂得发现生活之美的人的一份珍贵礼物。

评分很值得购买的书,活动价格合适

评分书名有意思,还没来得及看。

评分闲暇之余,静心拜读;生活百味,人生哲理,舒意畅达。

评分好评(o^^o)好评好评好评好评

评分和另一本一起买了www可以慢慢看啦

评分很好

评分书终于读完了,坚持读到一半的时候好想弃读,总体感觉文采一般,中间好多叙述是跟书本身主题不太有关联的谈话内容,好不容易到后面有点兴趣,可是结尾又那么突兀。失望

评分写吃都是蛮家常的,娓娓道来,颇有共鸣

评分广西师大出版社的书真的好!纸张好,看着就舒服,内容也很棒。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![纽约派诗选 [New York School of Poets] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12213535/5a1d40cbNdda1cecd.jpg)