具体描述

产品特色

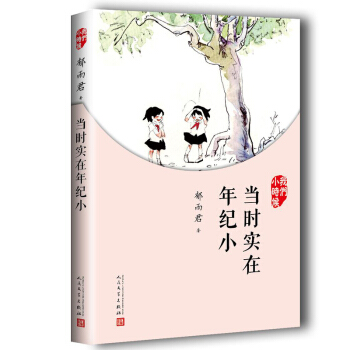

编辑推荐

★2016年出版《借山而居》 畅销20万册,荣获2016年中国书店周“受欢迎图书奖”,被誉为“新隐居”时代的生活美学经典。

★“借山而居”文章,微信转发上百万次,引发千万网友热议狂潮,数百家媒体报道,10亿次浏览阅读,掀起一场影响巨大的返璞归真“隐居”热潮。

★此次修订,增补“蚊虫记”“封炉子是个技术活儿”“挖荠菜”“一个人住在山上每天都干吗”“世界很大,先容我把脚下的路走遍 ”等15篇新文章,附赠2万字趣味别册,全新升级,精美典藏。

内容简介

《借山而居》(全新修订版)收录80后诗人二冬,在终南山上创作的近70篇散文作品。

内容始终围绕他在终南山所发生的趣事,“有叫作凤霞的鸡”“有叫作幼婷的鹅”“有叫作郑佳的狗”“有自己的小菜园”,“有自己的诗歌与画的王国”。除此之外,还有他在山上,对生活的反思和感悟,对爱情与亲情的见解,对隐居这一选择的全面阐述。他说,每个人都有不同的追求,有人喜欢城市,有人喜欢乡村。可是对他来说,人群才是让人畏惧的东西,他不能没有自己的桃花源。

此次修订,增补新文章15篇。

作者简介

二冬,诗人、画家。毕业于西安美术学院油画系,现居西安终南山。

曾以“借山而居”的诗意生活爆红,身体力行的造梦过程,为每一个向往着山水田园的内心提供了一种可能,引发千万人追捧,数百家媒体报道,10亿次浏览阅读,从而掀起了一场影响巨大的返璞归真“隐居”热潮,被誉为“新隐居时代”的先行者。

2016年出版《借山而居》 畅销20万册,荣获2016年中国书店周“受欢迎图书奖”。

目录

第一章 若有“隐”之心,处处皆是终南山

借山而居

续借山居

回留言

逃离的快感

床底下,门后面

神秘主义的小把戏

仪式的能量

“知了知了”

蚊虫记:蹲坑自带蚊香

蚊虫记:月光虫鸣,一种叫夏夜的情境

山居速写

叫凤霞的鸡

叫幼婷的鹅

叫土豆的狗

叫郑佳的狗

猫,这种动物

花花草草

山花烂漫

嘉陵,我的摩托车

小菜园记

挖荠菜

有关榆钱

掌管四季的神,都是在一夜之间完成工作交接的

今日有雪

封炉子是个技术活

不过如此

第二章 在我的世界里,我是我自己的王

世界很大,先容我把脚下的路走遍

流水账:一个人住在山上每天都干吗?

露个富

回家

终敢斗胆提及“隐居”

存在的真相

对死亡的想象

抽烟

挖树根

刚才摔了一跤,感觉挺不错的

意义

阅微知著:论“不读书”

“不要扫雪”

旧美学

父与子

秋生

父母是要“骗”的

第三章 最好的爱是一生只爱一个人

爱的质感

爱情的嫁接技术指南

你的身上有妖气

打针

吵架

男权女权

自律让美好喷薄

相遇的概率

也写爱情

大树神

第四章 虚无的诞生

惟恍惟惚

灵感

神秘而新鲜的陌生感

悲观与希望

孤独

精神,病的界限

流感小记

奇怪的会是现在

明亮的孤独感

人间好热

自拍

时间的沙砾

子非鱼

穿越术与长生术

自我的战争与认同

精彩书摘

流水账:一个人住在山上每天都干吗?

“一个人住在山上每天都干吗?”这问题我经常被问到,每次都觉得很难回答。我很认真地想过,我每天都干吗了,但想来想去,竟然无从表达,所以每次都答:“我也不知道干吗了。”

可每次这样回答,都难免令对方觉得我在敷衍。对于一个一天到晚无所事事的人来说,“一个人住山上每天都干吗”的好奇,确实是个很有难度的问题。每天都充满不确定,真的很难表达清楚一天到晚都干吗了,所以我好好想了想,这几天到底干吗了,说不定有可能会回答清楚这个疑问。

星期一

早上6:37起床,抬头看看窗子外面,鸡可有进院子吃西红柿。然后穿衣服,洗漱,烧水,做饭,吃早餐;给刚找的两个月的小狗喂点牛奶,铲屎;给鸡、鹅撒点麦子,给郑佳、土豆各一份口粮。屋里坐会儿,院子里走走。躺到门口吊床上摇一摇,发呆。摇啊摇啊摇——发——呆——摇啊摇。

大概到了中午,做午饭。摘一个茄子,拌点面,煎熟,几个青椒,西红柿,荆芥,下面。

一点半左右,吃饱,午睡。

下午4:40起床。午睡完有活动的冲动,扛着锄头,去后山挖了一棵适合做盆景的桩材,栽到院子里。

然后,吃晚饭了。晚饭吃到一半,下雨了,房子漏水,拿了几个盆接着。很惊喜,漏水的水滴,滴在盆里,有音乐的旋律。

之后,就是睡觉了。当然——还要躺在床上再玩一下手机。

星期二

星期二,竟然想不起来了,可能和星期一差不多。只记得星期三有约,早上起床后,抬头看看窗子外面,鸡可有进院子吃西红柿。然后穿衣服,洗漱,烧水,做饭,吃早餐;给刚找的两个月的小狗喂点牛奶,铲屎(昨天看留言,有朋友说小奶狗是不能喝牛奶的。多亏提醒及时,今天已经不喂牛奶了,喂粥);给鸡、鹅撒点麦子,给郑佳、土豆各一份口粮。然后屋里坐会儿,院子里走走。刚好地还是湿的,土比较软,不顺眼的杂草就顺手拔掉。

摘了红的西红柿,种得太多,吃不完了。

上个星期,金平带他的两个朋友来我宅闲坐,走的时候,其中一位钥匙落下了,刚好这位就在我对面的寺院里住。我说,星期三给送过去,顺带看看这位老兄的住处。老兄姓藤,海大哲学系的老师,来西安的寺院挂单,刚好结缘到了我住的山对面的寺院。藤兄性格,和龙波、绍勋一样,读书人,有出家人的内敛,挺有缘。于是,星期三这天,摇了一会儿吊床,我便开始收拾,换双鞋子,打算走到对面的山。不是路泥不能骑摩托车,是我太宅,运动太少了,便想走走路,提醒一下肚皮上日渐丰满的肉。

走到对面寺院,大概要两个小时吧。快到时,藤兄来电话,约在法堂见面。我到后,稍作礼拜,便径直往后院法堂走。

和去年来一样,寺院还在扩建,一路都是建筑工地的气息。

见面后,藤兄的好友范兄也在。稍作寒暄,藤兄便带着我在寺院里转。虽然这个寺院我来过很多次,但一到僻静之处,就有“游客止步”给挡住了,这次好,有人带着,寺院角角落落,都能看看。

寺院右侧的小路过去,有一排排关房,很小,每间有十几平方米,门口贴着封条。藤兄说,里面闭关的师父,有的两年多没出来了。本来我对宗教的修行并没有多大的敬佩心,因为如果有人给我隔墙送饭吃,我也能气定神闲,闭门不出三五年,只是突然想到了那些朋友圈一天发十几条都还找不到“存在”的人,再看那些封条时,顿觉肃然起敬。

用户评价

这本书的名字本身就带着一种隐逸的诗意,"借山而居",光是这四个字,就勾勒出一种远离尘嚣、与自然融为一体的画面。我一直以来都对那种返璞归真、寻找内心宁静的生活方式特别着迷,所以当我在书店看到这本书的封面和名字时,立刻就被吸引了。虽然还没有真正翻开阅读,但仅仅是书名,就已经在我脑海中种下了一颗好奇的种子。我想象着,这本书或许会讲述一个主人公,如何在一片山林中寻找属于自己的栖息之地,如何与山为邻,与自然对话。也许,它会描绘出四季更迭中,山林里变幻无穷的美景,会细腻地展现出清晨的第一缕阳光如何穿透树叶,傍晚的炊烟如何袅袅升起,又或是雨后山林的清新气息。我期待它能带我进入一个完全不同的时空,让我暂时放下生活的烦恼,跟随作者的笔触,体验一种简单而纯粹的生活。我猜想,这本书不仅仅是关于一个物理空间的“借山而居”,更可能是一种精神上的“借山而居”,一种在喧嚣的世界里,为自己开辟出一片可以安放灵魂的角落。这种感觉,就像是疲惫的旅人终于找到了一个可以卸下行囊、稍作喘息的温暖港湾。我对它充满了期待,希望它能给我带来意想不到的惊喜和触动。

评分这本书的“全新修订版”几个字,让我觉得它可能是一部沉淀了作者多年心血的作品。或许,在最初的版本之后,作者对书中的内容有了更深层次的思考和感悟,对文字进行了精炼和打磨,也可能融入了更多新的体验和视角。我尤其对“修订”这个词很感兴趣,它意味着一种进步和升华。我很好奇,究竟是什么样的内容,值得作者投入如此多的时间和精力去反复打磨?它是在叙事结构上有所调整,还是在情感表达上更加细腻深刻?也许,作者在这个修订版中,分享了更多关于“借山而居”的实践心得,或者对这种生活方式的理解有了新的突破。我个人一直认为,好的作品是可以经得起时间的考验的,而“修订”恰恰是这种耐心的体现。我希望这本书能带给我一种更加完整、更加成熟的阅读体验。我想象着,它可能包含了一些作者在生活中的真实故事,一些关于如何平衡现代生活与自然节奏的思考,又或者是一些关于如何在大自然中找到治愈力量的感悟。这种对作品精益求精的态度,本身就足以让我对其充满敬意和期待。

评分“借山而居”,这个名字本身就自带一种淡淡的哲学意味。我猜想,这本书或许不是一本简单的生活方式指南,而是更像一本关于人生选择的思考录。它可能是在探讨,当我们面对社会的压力和期待时,如何做出真正属于自己的选择,如何找到一条不被主流价值观所束缚的道路。我期待它能带给我一种“破局”的力量,让我看到,即使身处复杂的世界,我们依然有能力去创造属于自己的美好生活。或许,作者通过“借山而居”的视角,揭示了现代社会中个体生存的困境,并提供了一种突破性的解决方案。我希望这本书能够启发我,让我更加勇敢地去追寻自己的梦想,更加坚定地走自己的路。我甚至可以想象,在阅读这本书的过程中,我会对生活产生一种全新的认识,一种更加深刻的理解,仿佛打开了一扇通往智慧的大门,让我看到了不一样的风景。

评分当我看到“借山而居”这个书名的时候,脑海里立刻闪过许多关于隐居、关于田园生活的画面。我想象着,这可能是一本充满诗意散文的书,文字风格可能就像山间的溪流一样清澈,又像松涛一样悠远。我特别喜欢那种能够唤起读者内心深处情感共鸣的作品,它不需要多么跌宕起伏的情节,但却能在字里行间流淌出一种淡淡的忧伤、一种深刻的哲思,或者一种对生命的热爱。我猜想,作者可能是一位对生活有着敏锐洞察力的人,他能够捕捉到生活中那些容易被我们忽略的美好,并将它们用最质朴、最动人的文字呈现出来。我期待着,这本书能像一杯陈年的老酒,越品越有味道,越读越能体会到其中的深意。它或许会让我重新审视自己与周围环境的关系,让我反思在现代社会中,我们究竟失去了什么,又该如何找回那些失落的美好。我甚至可以想象,在阅读的过程中,我会不自觉地放慢节奏,感受文字带来的宁静和力量,仿佛置身于一片幽静的山林之中,倾听风的声音,感受阳光的温暖。

评分我对于“借山而居”的理解,不仅仅局限于物理上的搬迁,更倾向于一种精神上的回归。我猜想,这本书或许探讨的,是如何在钢筋水泥的丛林中,为自己的心灵找到一处宁静的“山”,如何在那片属于自己的精神领地里,获得力量和安宁。我一直觉得,现代人普遍面临着一种“信息过载”和“情感疏离”的问题,我们被太多的噪音包围,却难以听到内心的声音。我希望这本书能够提供一种解决的思路,一种引导我们去发现和创造属于自己内在宁静的方法。它也许会分享一些关于冥想、关于正念的实践,或者是一些关于如何通过与自然互动来疗愈心灵的经验。我期待它能成为一本触及灵魂的书,能够帮助我更好地理解自己,更好地面对生活的挑战。我甚至可以想象,在阅读的过程中,我会不时停下来,思考作者提出的观点,并在自己的生活中进行尝试,看看是否能找到那片属于自己的“借山而居”之地。

评分纸质不是太好

评分喜欢二东,有旧版书,还是买了新版。

评分好书,观点新颖,别有趣味

评分帮单位买的,这里只是需要点赞的是京东快递的速度,和快递小哥的服务!图书当然也很优惠。

评分说实话,买来了还没来得及看哎,什么时候有时间

评分不错啊啊啊。不错啊啊啊

评分很不错

评分在网上看到了他的几段文字就开始疯狂的找书了,很真实,感悟很深

评分不错不错,可以可以,好评好评。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![夜莺与玫瑰/王尔德童话与短篇小说全集(中文简体版首次完整出版!作家榜出品未删节插图珍藏版!) [The Nightingale and the Rose] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12216955/5a1fc372N643fc718.jpg)

![不负责任的自我:论笑与小说 [The Irresponsible Self:on Laughter and the Novel] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12217062/596dbedcN074b9361.jpg)