具体描述

产品特色

编辑推荐

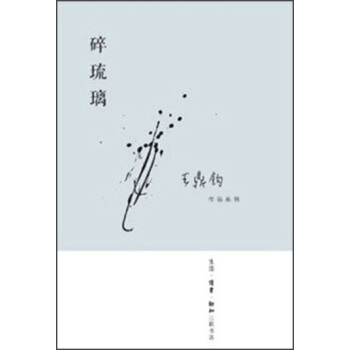

◆木心、萨特推崇作家,诺贝尔文学奖得主纪德的精神独白,被奉为"不安的一代人的《圣经》"。

◆跨越时代的经典,一本关于逃避、解脱、寻求快乐的必读书,比肩尼采的《查拉图斯特拉如是说》。

◆无限量哲理金句,"生命的激情像宗教一般神圣,任何感觉都是一种无限的存在"。

◆糅合短诗、颂歌、旋曲写成富有诗意的断想,蕴含东方传说、圣经故事、尼采著作中的灵感。

◆封面采用韩国进口珠光纸印刷,质感独特;内文采用85克轻型纸,轻便阅读。

内容简介

纪德游历北非和意大利之后,以沿途漫游为线索,以虚拟的女神为倾诉对象,描摹异国风情,抒发人生感怀,文字如诗如画、形式多样,包含传统的短诗、颂歌、旋曲等。在书中,纪德用炽热之情呼唤用脚步去丈量大地,用文字表达真实的感受。他蔑视传统道德,提倡自由,尤其强调对自然对人生的强烈感受,并以这种感受作为精神食粮。

作者简介

安德烈·纪德

1869--1951

法国作家,1947年获诺贝尔文学奖

代表作品

《人间食粮》《背德者》《伪币制造者》

《如果种子不死》《刚果之行》《乍得归来》

目录

序言

破茧重生

万物有时

异域花园

夜宴行吟

人间大地

欲望之旅

沙漠清泉

无眠之夜

颂歌

尾声

精彩书摘

啊,不知有多少次,我在黎明时起身,东方的天空被朝霞映红,比神的圣光更加璀璨辉煌!不知有多少次,在绿洲边上,我看到最后几棵棕榈树枯萎变黄,生命再也无法战胜沙漠!不知有多少次,我向你--被光明和酷热吞没的广袤平原--释放自己的欲望,就像俯身靠近灿烂辉煌得让人无法直视的光源……需要多么忘乎所以的迷醉,多么暴戾而炽热的爱恋,才能征服沙漠的欲火?

废土,没有仁心也没有柔情的土地,满怀激情与狂热的土地,预言者热爱的土地。

啊!充满痛苦的沙漠,充满荣耀的沙漠,我曾如此疯狂地爱过你。

我曾见过海市蜃楼中的盐湖,白茫茫的盐壳看起来好像明亮的水面。盐湖像大海一样蓝。我知道,那是蔚蓝天空在盐湖上的倒影。但为什么会有灯心草丛,更远处还矗立着倾颓的页岩峭壁?为什么能看见漂浮的小船,更远处还有宫殿的虚影?所有这些扭曲的景象都悬浮在虚幻的深潭上。

(盐湖边的气味令人作呕,泥灰土混杂着盐壳,被太阳烤得滚烫,感觉糟透了。)

我曾见过阿马尔卡度山在熹微晨光中被染成玫瑰色,仿佛整座山都在燃烧。

我见过大风卷起地平线尽头的滚滚沙尘。绿洲在风沙中喘息着,颤抖着,恰似一条迷失在风暴中的航船,被狂风掀了个底朝天。在小村庄的街道上,瘦骨嶙峋的男人赤裸着身体,被难以忍受的焦渴折磨得缩成一团。

我见过废弃的道路,路旁散落着白森森的骆驼骸骨--骆驼疲倦到无法再拉车的时候,就会被沙漠商队抛弃,在路边静静腐烂,爬满苍蝇,散发出骇人的恶臭。

某些夜晚,除了昆虫尖锐的嘶叫,再没有别的歌唱。

我还想谈谈荒漠:

长满羽毛草的荒漠,里面藏满了游蛇。绿意盎然的原野,在风中碧波荡漾。

荒芜的石原,寸草不生,页岩闪闪发亮,虎甲拍打着翅膀在空中飞舞,灯心草枯萎,在阳光里噼啪作响。

黏土质的荒漠。在这里,只要有一点流水,一切都有可能存活。一场雨过后,整片荒漠都会变成绿色。过度干旱的土地似乎已经习惯于不苟言笑,反而让这里的青草显得比别处更加柔嫩清香。野草匆忙地开花,急着释放生命的芬芳,生怕在结果之前被烈日晒得凋谢。野草的爱情是疲于奔命的。太阳又出来了,土地龟裂风化,失去所有水分。大地被撕开裂口,大雨滂沱的时候,雨水灌满裂口,形成水沟。然而大地无法留住水分,荒漠依旧贫瘠得万念俱灰。

沙漠。流沙好似海浪,沙丘不断移动,仿佛一座座金字塔,指引着跋涉的商队。登上一座沙丘,在最高处,才能望见天尽头另一座沙丘的尖顶。

刮风的时候,沙漠中的商队就会停下。赶骆驼的人借骆驼躲避风沙。

前言/序言

啊,不知有多少次,我在黎明时起身,东方的天空被朝霞映红,比神的圣光更加璀璨辉煌!不知有多少次,在绿洲边上,我看到几棵棕榈树枯萎变黄,生命再也无法战胜沙漠!不知有多少次,我向你——被光明和酷热吞没的广袤平原——释放自己的欲望,就像俯身靠近灿烂辉煌得让人无法直视的光源……需要多么忘乎所以的迷醉,多么暴戾而炽热的爱恋,才能征服沙漠的欲火?

废土,没有仁心也没有柔情的土地,满怀激情与狂热的土地,预言者热爱的土地。

啊!充满痛苦的沙漠,充满荣耀的沙漠,我曾如此疯狂地爱过你。

我曾见过海市蜃楼中的盐湖,白茫茫的盐壳看起来好像明亮的水面。盐湖像大海一样蓝。我知道,那是蔚蓝天空在盐湖上的倒影。但为什么会有灯心草丛,更远处还矗立着倾颓的页岩峭壁?为什么能看见漂浮的小船,更远处还有宫殿的虚影?所有这些扭曲的景象都悬浮在虚幻的深潭上。

(盐湖边的气味令人作呕,泥灰土混杂着盐壳,被太阳烤得滚烫,感觉糟透了。)

我曾见过阿马尔卡度山在熹微晨光中被染成玫瑰色,仿佛整座山都在燃烧。

我见过大风卷起地平线尽头的滚滚沙尘。绿洲在风沙中喘息着,颤抖着,恰似一条迷失在风暴中的航船,被狂风掀了个底朝天。在小村庄的街道上,瘦骨嶙峋的男人赤裸着身体,被难以忍受的焦渴折磨得缩成一团。

我见过废弃的道路,路旁散落着白森森的骆驼骸骨——骆驼疲倦到无法再拉车的时候,就会被沙漠商队抛弃,在路边静静腐烂,爬满苍蝇,散发出骇人的恶臭。

某些夜晚,除了昆虫尖锐的嘶叫,再没有别的歌唱。

我还想谈谈荒漠:

长满羽毛草的荒漠,里面藏满了游蛇。绿意盎然的原野,在风中碧波荡漾。

荒芜的石原,寸草不生,页岩闪闪发亮,虎甲拍打着翅膀在空中飞舞,灯心草枯萎,在阳光里噼啪作响。

黏土质的荒漠。在这里,只要有一点流水,一切都有可能存活。一场雨过后,整片荒漠都会变成绿色。过度干旱的土地似乎已经习惯于不苟言笑,反而让这里的青草显得比别处更加柔嫩清香。野草匆忙地开花,急着释放生命的芬芳,生怕在结果之前被烈日晒得凋谢。野草的爱情是疲于奔命的。太阳又出来了,土地龟裂风化,失去所有水分。大地被撕开裂口,大雨滂沱的时候,雨水灌满裂口,形成水沟。然而大地无法留住水分,荒漠依旧贫瘠得万念俱灰。

沙漠。流沙好似海浪,沙丘不断移动,仿佛一座座金字塔,指引着跋涉的商队。登上一座沙丘,在高处,才能望见天尽头另一座沙丘的尖顶。

刮风的时候,沙漠中的商队就会停下。赶骆驼的人借骆驼躲避风沙。

用户评价

书评三 这是一本挑战传统叙事结构的作品。它打破了线性的时间观,故事在不同的时间点之间跳跃,角色之间的关系也常常是若隐若现、需要读者自己去拼凑的。这种碎片化的叙事方式起初让人感到困惑,但随着阅读的深入,我开始理解这可能正是作者想要表达的一种主题:现实本身就是支离破碎、难以把握的。书中的对话部分尤为精彩,它们短促、尖锐,充满了潜台词,揭示了人物之间那些无法言说的隔阂与误解。比起那些直白的宣泄,这种含蓄的表达更具张力。读完合上书本的那一刻,我感受到的不是一个清晰的结局,而是一种持续的、未完成的状态,这正是生活本身的写照,充满了未知的可能性和令人不安的真实感。

评分书评二 说实话,初读这本书时,我感觉有些晦涩难懂,它的节奏是缓慢的,像一条蜿蜒流淌的古老河流,你需要耐心去等待那些隐藏在平静水面下的暗流涌动。但一旦你适应了作者那种独特的、近乎诗歌般的语言风格,你会发现其中蕴含着无穷的韵味。大量的象征和隐喻穿插其中,初看似乎是无意义的堆砌,但细细品味,每一个词语的放置都像是经过精密计算的音符,共同奏响了一曲关于“存在”与“虚无”的交响乐。这本书对自然环境的描写达到了令人惊叹的程度,那些关于光影、气候、植被的细致描绘,仿佛将读者直接拽入了那个特定的地理空间。我尤其喜欢其中关于“记忆”的探讨,那些破碎的、被时间扭曲的记忆片段,如何塑造了一个人的现在和未来,这部分思考非常深刻,让人不得不停下来,沉浸其中良久。

评分书评五 我对这本书的整体情感基调感到非常震撼,它弥漫着一种深刻的、近乎宿命论的悲剧色彩,但又奇异地从中提炼出一种超越痛苦的、近乎宗教般的神圣感。作者的语言密度极高,几乎没有一句废话,每一个句子都承载着巨大的信息量和情绪重量。这种极度凝练的风格,让阅读成为一种高强度的智力与情感上的马拉松。我尤其被其中关于“失落”的主题所吸引,它不仅仅指失去了某个人或某件物,更是一种对逝去的美好时代、对纯真信仰的集体哀悼。尽管全书笼罩在阴郁的氛围中,但结尾处那种对微弱希望的坚持,却像一道微光,让人在绝望中看到了坚持的意义。这是一部需要反复阅读,每次都能从中挖掘出新层次的杰作。

评分书评四 这本书的强大之处,在于它对人性中“灰色地带”的毫不留情的审视。它没有塑造任何绝对的英雄或恶棍,书中的每一个人都带着他们各自的道德污点和闪光的瞬间。作者对社会阶层和权力运作的观察冷峻而犀利,毫不留情地揭露了光鲜外表下那些肮脏的交易和人性的扭曲。我特别关注了其中关于“背叛”的主题,它并非简单的道德审判,而是深入探讨了在极端环境下,生存的本能如何驱使人做出违背良知的事情。这种对人性的复杂性、矛盾性的深刻挖掘,使得作品具有了超越时代的批判力量。它迫使你跳出自己的舒适区,去思考那些关于对错的界限究竟在哪里。读完之后,对我们日常所见的许多现象,都有了一种全新的、更为审慎的认识。

评分书评一 这部作品以一种近乎史诗般的笔触,勾勒出二十世纪初欧洲大陆风云变幻的历史画卷。作者的文字功力深厚,对时代氛围的捕捉入木三分。那些饱经战火洗礼的乡村,那些在贫困与希望之间挣扎的小人物群像,都被描绘得栩栩如生,仿佛能嗅到泥土和硝烟混合的味道。我尤其欣赏书中对于人物内心世界的细腻刻画,那些微妙的情绪波动、难以言说的挣扎与最终的释然,都处理得极为克制而有力。虽然叙事线索庞杂,涉及面极广,但作者总能巧妙地将宏大的历史背景与个体的命运交织在一起,使得整部作品既有磅礴的气势,又不失人性的温度。阅读过程中,我常常被那种深沉的、对生命本质的追问所打动,它不仅仅是一个故事,更像是一面镜子,映照出人类在面对命运洪流时的坚韧与脆弱。那种跨越时间界限的共鸣感,是真正伟大的文学作品才具备的特质。

评分命不息,阅读不止。阅读让生命更丰满,感谢每一本书,带我领略未知世界

评分还没看,京东读书月优惠力度很大,买书如山倒,读书如抽丝。

评分好久没有看书了,一起买了一大堆书

评分除非已经看了很多好书,不然不建议给小孩子看

评分散文体,真心不错。文字很好,内容更好,喜欢。

评分不错 包装很精致 一次买了几本

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分正版,物流给力,京东值得信赖。

评分应该也不错我还没来的及看,包装可以

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![毛姆文集:观点 [Points of View] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11636418/554ab85cN959691dd.jpg)

![年糕的故事(中英对照)/中国民俗故事 [3-6岁] [The Story of New Year Cake] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11659335/5518ab15Ncc8ed060.jpg)

![沈石溪动物小说鉴赏:火焰冰·狐狸的故事 [7-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11461035/rBEbRlN0VFIIAAAAAAQXCz7hHqMAABMiwDRfGYABBcj761.jpg)