具体描述

内容简介

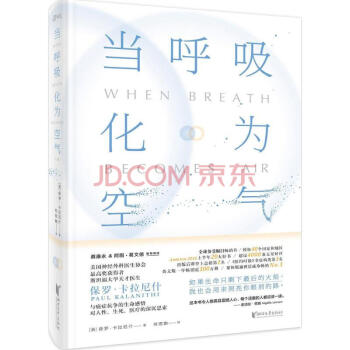

《埃科谈文学/翁贝托·埃科作品系列》是埃科作品中为数不多的文学评论专著,收集了作家为各种场合而做的文学专题演讲和论文,从乔伊斯、博尔赫斯,一路谈到中世纪的但丁、拉伯雷,乃至更加久远的亚里士多德,以不同于一般文学评论家的跨领域视角,精确地分析了诸多古今呼应的重要文学概念、文学名作反映的恒久人性追求以及文学内蕴的历史进程。作者简介

翁贝托·埃科(1932-2016)欧洲重要的公共知识分子,小说家符号学家、美学家史学家哲学家。出生于意大利亚历山德里亚、博洛尼亚大学教授。著有大量小说和随笔作品,如《玫瑰的名字》《傅科摆》《昨日之岛》《波多里诺》《洛阿娜女王的神秘火焰》《布拉格公墓》《试刊号》《密涅瓦火柴盒》等.目录

前言论文学的几项功能

阅读《天堂》

论《共产党宣言》的文体风格

瓦卢瓦之氤氲

王尔德:悖论与警句

作为bachelor的艺术家之形象

拉曼查和巴别之间

博尔赫斯以及我对影响的焦虑

论坎波雷西:血液、身体、生活

论符号体系

论文体风格

雨中的信号灯

形式中的缺陷

互文反讽以及阅读层次

《诗学》与我们

三个反美世代的美国神话

虚假的力量

我如何写作

精彩书摘

《埃科谈文学/翁贝托·埃科作品系列》:从剧场里“走出来”?

从小说的最初几行开始,我们可以直截了当认定,“剧场”这个主题就如影随形地跟着读者直到小说结束。

奈瓦尔是剧院的常客,拉布吕尼也确实爱上过一位女演员,而热拉尔爱上的那个女的,他也只在舞台上见过;直到小说结束,他几乎都在剧院的舞台上游荡。《西尔薇娅》整本小说里时时刻刻都带有剧场效果,和阿德丽安娜在草地上跳舞的那段便是带有剧场效果的事件。还有在卢瓦齐的繁花庆典时(鹳鸟从花篮里飞出更像是舞台道具所营造的效果),热拉尔和西尔薇娅在姨妈家所计划安排的场景,还有夏阿利斯的圣剧演出都是例子。

这还不是全部:许多人也注意到,在小说一些寓意深远的场景中,奈瓦尔总是运用类似舞台的灯光效果。女演员出场首先有成排的脚灯照亮,接着是头顶上的分枝吊灯,而且草地上第一次舞会的场景中更借用了舞台的一些灯光技术,比方夕阳西下时从树枝间洒下来的余晖便具有背景布幔的效果;另外,阿德丽安娜唱歌的时候,她所在的位置好比被月亮这个大灯孤立起来似的(而且,她走出今天剧场术语所谓的“聚光灯”光环,然后按照女演员退到后台前向观众致意的习惯,优雅地行了礼)。第四章开头处,也就是“西岱之游”那一段(尤其是视觉表达的语言呈现,这是受到洛可可风格大家华托画作的影响),场景再度浸淫在傍晚天空洒下的鲜红霞光里。最后,到了第八章,热拉尔来到卢瓦齐舞会的现场,我们简直见识了剧场导演史上的一大杰作:作者让几棵菩提树的根基逐渐隐入黑暗,同时却让树梢染上带蓝的光,直到整个场景被清晨苍白的晨曦缓缓淹没为止,这过程真可谓人造光源以及初透曙光间的拉锯。

所以,不要以粗略的方式阅读《西尔薇娅》,因为如此一来读者会受蒙蔽,进而断言:由于热拉尔在幻想的梦境和找寻真实两者之间挣扎,所以情节在剧场以及现实两者中做出清清楚楚、直截了当的对比。

首先,每次热拉尔试图从一个剧场式的场景离开,就会再度进入另一个剧场式的场景。热拉尔开始时庆幸自己那幻象里的唯一真实,在第二章他还陶醉其中。到了第三章,他似乎踏上通往现实的旅程,因为那位他想前去拜访的西尔薇娅确实存在。只是当他来到现场,西尔薇娅竟然不是他期待中自然朴实的模样,而是深受文化熏陶、唱着文绉绉的歌词(同时身上穿着她姨妈以前的嫁衣,准备赴一场戴面具的化装舞会,像一位演技精湛的演员般利落机灵,学活了阿德丽安娜,还学着后者将之在夏阿利斯唱的那一首歌再唱了一遍,而热拉尔在场只是充作西尔薇娅的剧场导演罢了)。后来,热拉尔自己的行为举止因此更像舞台上的人物了(见小说第十一章),那时,他做了最后一次努力,想要赢得西尔薇娅的芳心,那身段可以媲美古典悲剧。

……

前言/序言

用户评价

这本书的行文风格带着一种知识分子的克制与激情并存的独特韵味。我很少看到一本书能在保持学术严谨性的同时,还能如此迷人地吸引住非专业读者。作者似乎有一种魔力,能将看似枯燥的文学史料赋予鲜活的生命力。那些对特定流派的剖析,精准得如同外科手术刀,直指核心,但同时又充满人文的关怀。我尤其赞赏作者在阐释过程中展现出的那种“求真”的态度,他不惧怕提出尖锐的质疑,也不回避模糊地带的探讨。整本书读下来,给人一种非常充实、却又不沉重的感觉,更像是一场高水平的辩论赛,我们作为读者,是这场精彩交锋的见证者和受益者。它成功地将文学分析变成了一件充满探索乐趣的事情,极大地激发了我对更深层次阅读的渴望。

评分这本书真是让人耳目一新,我本来以为它会是那种干巴巴的理论堆砌,结果完全出乎意料。作者的叙事功力简直是教科书级别的,他能把那些宏大晦涩的文学思潮,用一种非常贴近生活、充满画面感的语言娓娓道来。读这本书就像是跟着一位博学又风趣的老朋友一起在知识的迷宫里探险,他总能在最意想不到的地方抛出一个精妙的比喻,让你瞬间茅塞顿开。尤其喜欢他对经典作品的解读,那种深入骨髓的洞察力,让你重新审视那些你以为自己已经很熟悉的文本。他不是在简单地复述前人的观点,而是在构建一个全新的对话场域,仿佛让你亲身参与到文学史上那些伟大的争论中去。那种酣畅淋漓的阅读体验,让我忍不住一页接一页地读下去,甚至在深夜里也舍不得放下。全书的结构布局也极其巧妙,松弛有度,既有纵向的深入挖掘,也有横向的跨界联想,让人感受到知识的延展性和无限可能。

评分这本书的精彩之处,很大程度上源于作者那股永不满足的好奇心。他似乎总是在追问“为什么”,并且不满足于传统的答案。在阅读过程中,我多次被他那些大胆的联想和跨学科的参照所震撼。他能轻松地在现象学和符号学之间跳转,又能巧妙地融入到文化批判的视角,让原本散落各处的知识点形成一张巨大的、有逻辑的网。那种层层递进、水到渠成的感觉,是很多同类书籍所不具备的。这本书的语言密度非常高,每一句话都像被精心地打磨过,信息量巨大却不显得拥挤。我感觉自己就像是在阅读一份高浓缩的智慧精华,需要反复咀嚼才能完全吸收。对于那些追求深度和广度兼备的读者来说,这本书无疑是一次精神上的盛宴,它提供的思考工具远比结论本身更有价值。

评分我对文学理论的理解一直停留在比较表层的阶段,总觉得那些概念离我太远,但这本书彻底改变了我的看法。它最成功的地方在于,成功地搭建了一座“可达性”的桥梁。作者的文笔极具张力,时而幽默风趣,时而又变得异常凝重,这种节奏的把控让人印象深刻。他没有回避那些复杂的术语,而是选择了一种“分解重构”的方式,将它们拆解成一个个可以被理解的、可触摸的模块。我特别欣赏他对“意义的生成”这一过程的细腻描述,那感觉就像是在看一位高明的魔术师揭示他的手法,但揭示的过程本身又充满了新的魅力。读完之后,我感觉自己看待文本的方式都有了一种质的飞跃,不再满足于表面的情节,而是开始主动去探寻文本背后的结构和意图。这本书不仅仅是知识的传递,更像是一次思维方式的迭代升级,对于任何想深入了解文学运作机制的人来说,都是一本不可多得的“操作指南”。

评分我一直认为,好的理论著作应该具备一种“催化剂”的作用,能激活读者原有的阅读体验,这本书完美地扮演了这一角色。作者的表达方式,给我最大的感受是“清澈”——没有多余的矫饰,直抵核心,但这种直白又建立在深厚的学养之上。他很擅长通过对比和反差来凸显某个文学现象的独特性,使得原本抽象的比较变得无比清晰具体。书中对于“文学接受”这个环节的探讨尤其令我印象深刻,它让我开始反思自己作为读者在意义构建过程中的主动性。这本书的阅读过程更像是一次智力上的攀登,每到达一个平台,都能看到更广阔的风景。它不是提供现成的答案,而是教会你如何更好地提出问题,这种启发性的力量,才是它最宝贵的财富。

评分非常不错的一本书我很喜欢

评分网上的评价颇高,买来烧下脑

评分物流没话说,次日达。但是其中有几本没塑料包装,看起来脏兮兮的,很不满意。

评分一六四三年的炙热夏天,一艘负有寻找一百八十度经度线位置之秘密任务的商船“阿马利丽斯号”在南太平洋某处遇难。船上仅剩的幸存者罗伯托是个患有疑心病、妄想症、惧光症,而且不会游泳的年轻人。在遭遇海难之后,他又被浪潮冲上另一艘弃船“达佛涅号”,罗伯托依靠船上残存的粮食、果菜和家禽维生,坐以待毙之余,只能靠书写情书——以及回忆,最后演变成小说——打发时光。透过这些书写,作者埃科为读者交代了罗伯托的前半生——牵动全欧的卡萨莱城争夺战(神圣罗马帝国、法兰西、西班牙、教会悉数登场),各国以寻求经度的秘密为目的的间谍战,在那个世纪信仰与科学的激烈交锋……

评分有时间看看,买回来就一直没看手机太多了

评分用符号学解读文学

评分一九九二年的米兰,几名记者加入一份正在筹备的日报,《明日报》,雄心勃勃地要在新的职位上大显身手。在电视和广播兴盛的时代,报纸的滞后性不言而喻,因此,《明日报》立志讲述“明日即将发生的事件”,通过深入调查,在新闻领域拥有某种“预见性”。他们精心研究过去的新闻,试图编出编一份模拟的“创刊号”。而在调查过程中,种种现实却不容置疑地跃入眼前。“人们都以为墨索里尼已经死了,而自1945年以来,意大利发生的每一件大事背后,都飘荡着他的幽灵……”一名记者突然提出这样的假设,正当人们怀疑他走火入魔时,一天早晨,他惨遭杀害。

评分《埃科谈文学》是埃科作品中为数不多的文学评论专著,收集了作家为各种场合而做的文学专题演讲和论文,从乔伊斯、博尔赫斯,一路谈到中世纪的但丁、拉伯雷,乃至更加久远的亚里士多德,以不同于一般文学评论家的跨领域视角,精确地分析了诸多古今呼应的重要文学概念、文学名作反映的恒久人性追求以及文学内蕴的历史进程。

评分爱客的这本书很好,早就想买了,有活动就买下来了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![启发精选纽伯瑞大奖少年小说:楼上的房间 [11-14岁] [The Upstairs Room] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11561130/543f6b79N4fbc8bdc.jpg)

![美冠纯美阅读书系:荷花(叶圣陶专集 经典彩绘本) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11623314/54bccbebNcd566eb0.jpg)

![奥兹国仙境奇遇记·南瓜人 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11731589/59b2080aNf27da213.jpg)

![十万个为什么(套装1-8册) [6岁-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11835102/5671147bNa9678ea6.jpg)