具体描述

编辑推荐

你知道武王克商的繁复真相么?你知道我们所能见到的有关猫的早实物么?你知道知名的司母戊鼎有一个假耳朵么?你知道孟姜女姓姜不姓孟么?你知道汉代穿深衣的人所穿的裤子是露屁股的开裆袴么?你知道古老的同心结是什么样子么?你知道黄帝战蚩尤的真相么?你知道古老的酒瓶出现在6000年前么?你知道猪肉的“腥”字本来是什么意思么?你知道中国近3500年来经历过何等让人匪夷所思的三次大规模变冷么?

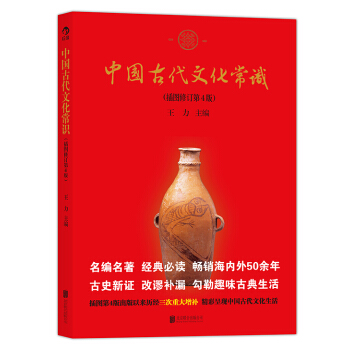

◆经典必读 《中国古代文化常识》是王力教授主持并召集众多专家共同编写的关于中国古代文化常识的简明读本,出版46年来前后历经4次重要修订,到今天仍然是大众认识中国古代文化面貌重要、全面的基础参考书。

◆集体创作 《中国古代文化常识》编写修订的时间总跨度有四十多年,倾注了三代编写者大量的心血,历经千锤百炼,是集体创作的成果。

◆古史新证 本次修订突破了以往的模式,特聘请在美国任教的汉学专家,以中国考古学黄金时代的成果为出发点,通过近世考古发现与传统文献相结合的“古史新证”,从考古学和人类学的角度增补新文化研究成果。

◆改谬补漏 本次修订在增加新知的基础上,针对古代文献未能准确诠释的部分,援引大量考古发现重新做了精确的解释,纠正了大众乃至学界的错误认识,呈现给读者一幅更具趣味性、更准确的中国古代文化生活图景。

◆编排精心 《中国古代文化常识》论述从创世神话到古代文明社会,内容精深,语言生动简练,精选的图片和鲜为人知的图片说明相结合,使读者更贴近古代文化生活,从而对中国古代文化产生浓厚的兴趣。需要特别指出的是,为方便读者阅读,专门为有兴趣的中学生扫清了字词和基本概念上的障碍。

内容简介

《中国古代文化常识(插图修订第4版)》是王力教授主持并召集众多专家共同编写的关于中国古代文化常识的简明读本,出版46年来前后历经4次重要修订,到今天仍然是大众认识中国古代文化面貌重要、全面的基础参考书。全书分礼俗、宗法、饮食、衣饰等十四个方面。本书曾在港台地区出版并被译成日、韩等语言流行于海内外。

本书的第4次修订版由北京大学、世界图书出版公司和王力家属共同主持。这次修订突破了以往的模式,特聘请在美国任教的汉学专家刘乐园(Lewis Eden),以中国考古学黄金时代的成果为出发点,通过近世考古发现与传统文献相结合的“古史新证”,从考古学和人类学的角度增补全新文化研究成果。修订的文稿和图片注释无一句空话,深入浅出,新意连连,水平之高为数十年来同类出版物中之翘楚。修订的内容中增加了一部分与文稿相配合的图片,某些关键文物的照片解析力之高也是惊人的。完成后的修订版文稿,具有很强的实用性和趣味性,修订委员会还专门为有兴趣的中学生阅读本书扫清了字词和基本概念上的障碍。

作者简介

王力(1900~1986),字了一,广西博白人。北京大学中文系一级教授,中国现代语言学的奠基人之一,中国科学院哲学社会科学部委员。早年就读于清华大学国学研究院,师从梁启超、王国维、赵元任、陈寅恪等。后留学法国,获巴黎大学文学博士学位。回国后历任清华大学、西南联合大学、中山大学、北京大学等校教授。著有《汉语诗律学》《汉语史稿》《中国语言学史》《同源字典》等四十余部,主编有《古代汉语》《王力古汉语字典》等,翻译有波德莱尔的《恶之花》(诗集)等三十余部。

执笔者简介(部分)

马汉麟(1919~1978),毕业于西南联合大学,师从王力等先生,先后执教于清华大学中文系、南开大学中文系。1961年,马汉麟先生应邀参加王力先生主编的《古代汉语》的编写工作,为这一学科的教学与教材建设作出了重要贡献。

审校者简介(部分)

姜亮夫(1902~1995),国学大师。著有《楚辞书目五种》《古文字学》《敦煌学概论》等。

叶圣陶(1894~1988),著名作家、教育家。曾主编《小说月报》。著有《倪焕之》《稻草人》《古代英雄的石像》等。

刘乐园,北京大学教师。

内页插图

目录

插图目录

第一章 天文

第二章 历法

第三章 乐律

第四章 地理

第五章 职官

第六章 科举

第七章 姓名

第八章 礼俗

第九章 宗法

第十章 宫室

第十一章 车马

第十二章 饮食

第十三章 衣饰

第十四章 什物

修订版后记

关于本书的注封面设计背后的故事

精彩书摘

2-9

《佛说盂兰盆经》、《父母恩重难报经》、《瑜伽焰口》 金陵刻经处现代印本

中元节是中国人非常重要的祭祀去世亲人的节日,意义不在清明节之下。中元节的传统在20世纪50年代曾一度中断,不过近年在民间又自发地得到了很大的恢复。

中元节又叫盂兰盆节。盂兰盆是梵文Ullambana的音译,这个词原意为“从苦难中拯救”,中国旧译“解倒悬”。盂兰盆节的来历和目犍连(也就是中国民间目连戏的男主角目连)救母的故事有关。

这个故事就记录在《佛说盂兰盆经》里:目犍连得了六神通以后,用法力观看世界,发现自己已经去世的母亲堕入饿鬼道中。目犍连送给母亲饭食,可是饭一递到母亲手上就化成火炭。

目犍连哭着求佛陀解救。佛陀说,你母亲生前(喜欢吃鱼籽,所以杀生数量太大)罪孽深重,想要解救她,凭你一人之力无法完成,凭我一人之力也无法完成。我们只有凭借佛、法、僧这“三宝”的力量,才能解救她。佛陀告诉目犍连,每年七月十五日,是佛欢喜日,我们都要集结佛法僧三宝的力量,超度我们的七世父母。

这个故事的内涵,其实还远比它表面上看要来得深刻。最初的佛教是小乘佛教(梵文Henayana),也就是只管修行超度自己,不理世事,只能装一个人的“小车”。而盂兰盆经讲的是大乘佛教(梵文Mahayana),也就是除了自度之外,还要“度人”(超度别人)的,能装很多人的“大车”。(梵文中yana意为“车乘”,hena是小,maha是大,henayana就是“小乘”,mahayana就是“大乘”。)实际上,佛教界内的人大多认为盂兰盆的故事讲的就是小乘佛教向大乘佛教转化的原因。为了超度自己故去的亲人以及拯救孤魂野鬼,小乘佛教就发展成为需要结合佛法僧三宝力量的大乘佛教。(在中亚发源、北传到中国的佛教到唐代以前还小乘、大乘并存。唐代中国流行的就基本上全是大乘佛教了。当然,小乘佛教向大乘佛教转化的真正原因和过程远比目连救母这个故事本身复杂得多。限于篇幅这里不介绍。)

在每年阴历七月十五,也就民间俗称的“鬼节”,中国人都会给家里去世的亲人烧纸钱。佛教寺庙里也会举办法事活动,超度亡灵,给饿鬼施食,同时祝年长者健康长寿。这种法会活动,就叫做“放焰口”。

“放焰口”原本是佛教密宗的仪轨,现在却广为北传大乘佛教寺庙采用。按照《瑜珈焰口》的说法,饿鬼颈如细针,不能进食。做法事的法师结合佛、法、僧三宝的力量,用密咒使饿鬼喉咙变粗。法师们向空中撒米,使得饿鬼能吃上一顿饱饭。这里的“焰口”,就是颈如细针、面上喷火的饿鬼的名字。讲放焰口起源的故事的佛经是《救拨焰口恶鬼陀罗尼经》,故事内容与《佛说盂兰盆经》有相似性。

中国历史上第一次大规模变冷发生在西周。《竹书纪年》中有公元前903年长江、汉江结冰的记载。冷到长江、汉江会在冬天结冰,在今天是人们难以想象的。西周青铜器铭文中随处可见“中国”(详见《天文》一章关于“五星出东方利中国”彩锦护膊的注释)与夷狄戎(róng)羌(qiāng)■(yán)狁(yǔn)交战的纪录。这些“侵略者”大多是北方游牧民族。

第二个寒冷期对应的是中国历史上的魏晋南北朝,当时的年平均气温比现在低2℃~4℃。这个时代出现的是“五胡乱华”之后的十六国割据局面。

第三个冷期发生在宋元之间。经历长时段的气候变冷、草木凋零、粮食减产和连年瘟疫与战争,中国的政权达到了一个新的临界点。在公元1234年这个临界点,和宋代赵家王朝征战百年的游牧民族大金国瞬间崩溃,被新兴壮大的蒙古人政权消灭;而南宋的赵家王朝,也不过是在王朝覆灭前苟延残喘。蒙古人建立的牧者王朝,随后为中国建立了有史以来最大的疆域版图。

由此很多看上去奇怪的事情我们也就好理解了。周代《诗经》里不断歌诵黄河流域各诸候国的水稻和桑田,而《禹贡》又说,“断发纹身”的越人(扬州人)“岛夷卉服”。稻子需要种在水田里,虽然今天黄河流域没多少水田,更适合干地种麦子,但西周情况则不然;因为当时的长江流域实在太热,越人才光着膀子穿得那么少。(卉服,指用长满树叶的树枝做的“衣服”。今天斯里兰卡的Wedda土著人迎接客人时仍然穿着“卉服”。)同样,中国的“隋唐晚期”对应于欧洲的“中世纪暖期”。那时的气候温暖,才有了惊人的农业丰收、经济繁荣和政治稳定,出现了中国历史上罕有的太平盛世。

黄河流域是中国文明的发源地之一。黄河流域中国文明起源的仰韶、龙山文化遗址现在往往是生态环境极为恶劣的不毛之地。这给现代人常带来不可思议的荒谬感。其实,一直到唐代以前,现今的河西走廊戈壁滩都还有茂密的原始森林。植被的大规模破坏、生态的恶化,一部分是因为历代中国人过度的砍伐开垦,另一部分原因就是三千多年来经历的三次大规模气候变冷,导致了地表植被消亡的土地荒漠化。

近世全球气候变暖,但这个变暖的升温幅度同中国3500年来的三次大规模变冷降温幅度相比,根本是小巫见大巫。从另一个角度说,人的命运虽然同这个星球紧密绑在一起,要灭亡却也没那么容易。

7-1 清代刊本《百家姓》

姓和氏都是宗族血亲关系的代号。姓和氏的概念及来源本身的问题也非常深奥复杂。从古代文献结合甲骨文、金文的情况来看,姓,原本是指母亲一系的血缘关系;氏,原本指的是父系的血缘。我们今天概念的“姓”,实际上是先秦时代的氏,是父系血缘宗族符号。而先秦时代原本的“姓”的概念,在战国时逐渐淡薄,到了西汉已经消失得非常彻底,以致于司马迁写《史记》的时候,有时竟然把“姓”、“氏”相混淆。先秦所谓“同姓不婚”的原则,原来也是指母方同血统者不能结婚。

非常有趣的一点是,汉代以后“姓”发展成父系血缘的代号,而“氏”除了指父系血缘之外(比如“山东丁氏旺族”“江西刘氏宗族”)居然常被用来指母系血缘。比如刘姓人家的女儿嫁到陈家(旧时女子大多没有学名),就被称做刘氏或者陈刘氏。“姓”和“氏”的涵意和指代关系的这种交换至今未见到任何合格的学术解释(这个问题也极少为人所知)。姓氏问题本身也被有的学者认为是母系氏族社会向父系氏族社会转化的证据,但是这种立论未必严谨。弗洛伊德写的《摩西与一神教》和《图腾与禁忌》两书所阐述的问题与此相类似,或许能提供有益的启发。

7-3b 台湾戏曲学院京剧团2007年演出昆曲《孟姜女》的宣传广告

孟姜女庙原建于宋代。现存的孟姜女庙据说是“明万历年间的建筑”,但旅游局对孟姜女庙的修整附会鄙俗不堪,让观者惊恐错愕。

孟姜女庙前有一副非常有名的对联:海水朝朝朝朝朝朝朝落,浮云长长长长长长长消。这副对联的句读(dòu)有十多种,最常见的断句读法是:海水潮,朝朝潮,朝潮朝落(朝,读zhāo,意思是早晨);浮云涨,常常涨,常涨常消。

孟姜女姓姜而不是姓孟。孟姜女,意思是姜家大女儿。先秦青铜器铭文中体现出来的姜姓,在周代是势力非常大的贵族。《太平御览》里甚至说,战败给黄帝的蚩尤,也是姜姓。“孟姜女哭倒长城八百里”传说中的孟姜女,并不是清代话本中底层平民万喜良的贫贱妻子,而是《春秋左传》里齐国大将杞梁的贵族妻子。这个故事原始面貌只是贵族姜姓家一个女人的丈夫战死,小寡妇出来向齐王要求提高追悼会的规格。故事流传到唐代才定型成孟姜女哭倒秦长城。

孟姜女故事的原始发生地点在今山东省。遥远的台湾也在2007年新排出昆曲《孟姜女》。姜姓贵族的力量,以一种奇怪的方式溶进了中国人的集体无意识,成为中国“哭功”、“哭戏”的代表性符号。在今天的山东淄博,白事活动中仍然可以见到中老年妇女用平时唱孟姜女的传统曲调来哭丧,令外地人惊愕不已。

……

前言/序言

用户评价

这本书的结构安排堪称教科书级别的典范,逻辑层次感极强,完全符合一个学习者由浅入深、由表及里的认知规律。它不像有些百科全书那样将知识点零散地堆砌在一起,而是将文化元素有机地编织成一个整体,让你能清晰地看到各个组成部分是如何相互依存、共同构筑起中华文明的宏伟殿堂的。比如,作者在介绍古代的“士”阶层时,会同时穿插论述当时的教育制度、文学创作和政治参与形态,构建了一个多维度的立体图像,而不是孤立地看待任何一个文化现象。这种系统性的梳理,对于初学者来说是极好的“入门向导”,能迅速建立起清晰的概念地图;对于有一定基础的读者来说,则能帮助他们查漏补缺,完善原有的知识体系。我发现,很多困扰我已久的文化概念之间的模糊地带,在这本书的清晰阐释下,瞬间变得豁然开朗,这得益于其内在严密的内在逻辑和精妙的章节过渡设计,阅读体验顺滑得如同流水。

评分这次的修订版在内容上给我最大的感受是“与时俱进”,它没有沉湎于对既有知识的简单重复,而是展现出一种面向未来的学术视野。新增加或更新的部分,处理得极其自然和巧妙,仿佛它们本来就应该在那里一样。我特别关注了其中关于古代艺术审美变迁的部分,修订者似乎引入了最新的考古发现和研究成果,对一些传统定论提出了审慎的修正或补充,这使得全书的学术前沿性得到了充分体现。它成功地平衡了“传承”与“革新”之间的关系,既尊重了经典叙述的脉络,又避免了知识的僵化和过时。阅读体验上,语言风格也变得更加鲜活和富有感染力,不再是那种高高在上的学术腔调,而是像一位博学的长者在娓娓道来,充满洞察力又不失亲和力。这种修订的诚意,让这本书的价值远超一般的“重印本”,更像是一次深度的文化“升级包”,让读者能够站在最新的学术高地上审视古代文明的辉煌。

评分我必须得说,这本书的知识密度和广度简直令人咋舌,它就像一个深埋在中华文明地层下的宝库,每一次挖掘都能带来惊喜。我以前总觉得对某些文化现象知其大概,但翻阅此书后,才发现自己原来是多么的管中窥豹。作者对于细节的考据达到了令人发指的地步,每一个术语、每一个典故的来龙去脉都被梳理得井井有条,逻辑链条清晰得如同数学证明。例如,书中对“天人合一”思想在不同历史时期的演变做了细致的对比分析,不仅涵盖了儒家、道家,还巧妙地引入了当时的自然科学观念作为佐证,这种跨学科的整合视角,极大地拓宽了我的认知边界。阅读过程中,我发现自己时不时地需要停下来,查阅一些相关的背景资料,这正说明了原著在引导读者进行深度思考和探究方面的强大驱动力。对于任何想要系统、深入了解中国传统文化的爱好者来说,这本书无疑提供了一个坚实而可靠的知识框架,它不是泛泛而谈的通识读物,而是真正致力于构建一个完整文化认知体系的力作。

评分读完这本书,我最大的感触是一种由内而外散发出的文化自信和民族自豪感,但这种情感的升腾绝非空洞的口号,而是建立在扎实、深入的文化理解之上的。作者没有刻意美化历史,而是以一种极其客观、审慎的态度去剖析古代社会的面貌,包括其辉煌成就和历史局限性。这种坦诚的叙述方式,反而更具力量。特别是对那些涉及哲学思辨和伦理困境的议题,作者的处理手法显得尤为高明——既不回避矛盾,又能提供深入的背景分析,让读者能够以现代视角去理解古人的智慧与无奈。它教会我的不仅仅是“知道”了什么,更重要的是“如何去思考”中国文化。这种思维方式的启迪,比单纯的知识积累更为宝贵。这本书的影响力,已经超越了工具书的范畴,更像是一次深刻的文化精神的洗礼,让人在面对当代全球化挑战时,能够更加坚定地立足于我们自己深厚的历史根基之上。

评分这部书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种古朴又不失现代感的排版,配合那些恰到好处的插图,一拿在手里就感觉沉甸甸的,像是捧着一本穿越时空的古籍。内页纸张的质感也相当不错,阅读起来非常舒适,即便是长时间翻阅也不会感到眼睛疲劳。我尤其欣赏作者在梳理那些纷繁复杂的文化脉络时所展现出的那种匠心独运,文字流畅又不失学者的严谨,让人很容易就被带入到那个古老的时代情境中去。比如,关于古代礼仪的章节,作者没有简单地罗列规矩,而是深入挖掘了其背后的社会结构和哲学思想,使得原本枯燥的条文变得鲜活起来,充满了人情味和历史的厚重感。这种处理方式,极大地提升了阅读体验,让原本以为会是“啃书本”的过程,变成了一场充满发现的文化漫游。那些精选的配图,无论是碑文拓片还是文物摹本,都经过了精心挑选和处理,清晰度极高,为文字提供了绝佳的视觉支撑,让抽象的概念变得具体可感。总而言之,从设计到内容呈现,这本书的用心程度可见一斑,完全配得上它“经典修订版”的名头。

评分给小孩购买 中国人都学习学习古文化

评分好书,图印刷质量好,很清晰

评分我为什么喜欢在京东买东西,因为今天买明天就可以送到。我为什么每个商品的评价都一样,因为在京东买的东西太多太多了。

评分?

评分很喜欢在东东上网购真的不错的比其他网店实在服务好好喜欢还会介绍朋友来非常感谢京东商城给予的优质的服务,从仓储管理、物流配送等各方面都是做的非常好的。送货及时,配送员也非常的热情,有时候不方便收件的时候,也安排时间另行配送。同时京东商城在售后管理上也非常好的,以解客户忧患,排除万难。给予我们非常好的购物体验。

评分挺好的,挺好的,挺好的。

评分买给小孩看 质量不错5分

评分很合适的一次购书,活动很不错!

评分夏承焘

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有