具体描述

内容简介

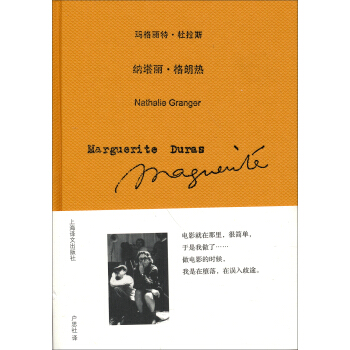

《玛格丽特·杜拉斯作品系列:纳塔丽·格朗热》收录《纳塔丽·格朗热》与《恒河女子》两篇。《玛格丽特·杜拉斯作品系列:纳塔丽·格朗热》是杜拉斯1973年创作的电影脚本,同年在杜拉斯的住所里拍成电影。在杜拉斯的作品中,《纳塔丽·格朗热》独树一帜,它跳出了杜拉斯心心念念的主题,开始关注社会问题。《恒河女子》是《劳儿之劫》与《副领事》的延续,也是《爱》的剧本形式。同年在杜拉斯常住的滨海特鲁维尔排成电影。

作者简介

作者:(法)玛格丽特·杜拉斯 译者:户思社玛格丽特·杜拉斯(1914—1996),法国小说家、剧作家、电影导演,本名玛格丽特·多纳迪厄,出生于印度支那,十八岁后回法国定居。她以电影《广岛之恋》(1959年)和《印度之歌》(1975年)赢得国际声誉,以小说《情人》(1984年)获得当年龚古尔文学奖。

内页插图

目录

恒河女子译后记

精彩书摘

伊莎贝尔在饭厅的落地窗旁边。她斜靠在那里,右肩轻轻地靠着门,右臂沿门垂下,右手放在玻璃上。她面前是静止不动的花园。没有风。

女人的手放在打开的玻璃门上。

我们向她靠近,看见了她。她垂着眼睛,什么也不看。她既不欢快,也不忧愁。

声音被切断了。

我们看见一间很大的起居室,里边的沙发围在一起放在电视机前面,电视机关着。空无一人。

我们看见了孩子们的房间,很乱,好像整个房间在一种停下来的活动中静止不动了。到处都是玩具、书籍。空空荡荡的地方。

我们看见一个房间,里边放着一架钢琴,凳子放在一旁,乐谱架上放着打开的乐谱。房间里空无一人。

我们看见一个大房间,里面摆放着一张整洁的写字台,一张双人床。镜头在这个房间里停留的时间要稍微长一点。在这种一成不变毫无生气的地方,我们便应该猜测到某种存在:有一只猫嵌进那些东西里。它一动也不动地看着无法进入的花园。

声音依然被切断着……

镜头又回到那个靠着落地窗的女人身上,她面对花园,但并不注视花园。我们刚才在这户人家不同房间里所看到的一幕幕情景就是从她的目光中看到的。她看到了自我,她以及房间里的孤独。她就像那只猫一样被嵌进这个地方,被嵌进空荡之中。但是女人渴望这种重建的孤独。深深地渴望。

……

前言/序言

用户评价

天哪,我最近沉迷于一本极其震撼人心的自传体小说,那文字的力量简直能穿透人心。作者以一种近乎残忍的坦诚,剖开了自己早年在东南亚的漂泊生活。那种炎热、潮湿、贫困交织的画面感,通过她那冷峻而又充满诗意的笔触,被描摹得淋漓尽致。我仿佛能闻到湄公河畔泥土的气息,感受到那种被社会边缘化、被异乡的目光审视的孤独。更让人心神不宁的是,她对人性复杂性的挖掘——那种在绝境中滋生的爱与被爱,带着一种近乎野蛮的原始生命力。小说结构上并不追求传统叙事的流畅,而是像碎片化的闪回,每一段都像是一块打磨粗糙却又异常坚硬的宝石,反射出令人不安却又无法移开的真实光芒。尤其是对阶级差异和种族隔阂的描写,冷静得让人后背发凉,却又无比深刻地揭示了权力结构下个体的无助与挣扎。读完之后,我久久不能平静,感觉自己也被卷入那段晦暗而又绚烂的时光之中,对“生存”二字有了全新的、近乎痛苦的理解。这本书不是用来消遣的,它是用来直面的。

评分我通常对外文文学翻译作品抱有谨慎态度,但这次的译本质量令人惊喜,它成功地保留了原作那种冷峻、疏离却又精准的腔调。这本书的魅力,很大程度上来源于它对“缺席”和“空无”的精彩描绘。故事的主体似乎总是在边缘地带游走,重要的人物或事件往往是缺席的,或者只是以一种模糊不清的记忆碎片形式存在。这种叙事上的留白,反而迫使读者必须主动参与到文本的构建中去,去填补那些巨大的空白。我感觉自己像一个在雾中行走的人,只能凭借偶尔穿透云层的微光,去勾勒出周围世界的轮廓。这种阅读体验是主动的、充满挑战性的,但回报也是巨大的——因为它强迫你思考,究竟什么是“真实”,什么是“记忆”的投射。这本书成功地将一种存在主义的焦虑,包裹在了一个看似异域风情的故事外壳之下,看完后,脑海里挥之不去的,不是情节,而是那种挥之不去的“存在感”的虚无感。

评分这本书的叙事节奏像极了夏日午后一场突如其来的暴雨,起初只是闷热的积蓄,然后瞬间倾泻而下,带着强烈的冲击感和无法抗拒的爆发力。我尤其欣赏作者在描绘情感张力时所采用的那种克制而又暗流涌动的笔法。书中对于一段禁忌之恋的刻画,简直是教科书级别的“此时无声胜有声”。没有冗长、煽情的对白,取而代之的是无数细微的肢体语言、空气中微妙的电流,以及那些在沉默中被反复咀嚼的眼神。你能在文字的缝隙中读出角色内心的挣扎、理智的防线如何一点点被瓦解。这种高级的文学处理方式,让这段关系超越了简单的道德审判,上升到了一种关于命运和宿命的哲学探讨。我读到某些段落时,不得不停下来,深吸一口气,因为那种压抑到极致后迸发出的情感张力,让我感到窒息。它没有给出任何容易的答案,只是将那份复杂、矛盾、甚至略带“病态”的美感,赤裸裸地呈现在读者面前。对我而言,这是一次关于“爱欲边界”的极致探索,手法精妙得令人拍案叫绝。

评分对于那些期待情节跌宕起伏的读者来说,这本书可能一开始会让人感到有些不适应,因为它更像是一部情绪的流动画卷,而非线性的故事。作者对环境细节的捕捉达到了近乎偏执的程度,每一个场景的描摹都带着强烈的符号意义。比如,那栋摇摇欲坠的殖民时期老宅,它不仅仅是一个物理空间,更是女主角内心腐朽、颓废和旧时代衰败的象征。光线的处理尤其精妙,无论是午后的阴影还是深夜的微弱灯光,都像是为人物的情绪打上了滤镜。读这本书,很大程度上是在体验一种氛围,一种缓慢、沉重、带着宿命感的氛围。它让你慢下来,去品味那些被日常忽略的感官信息:汗水粘在皮肤上的黏腻感,遥远汽笛声带来的孤独,甚至是食物那种近乎绝望的慰藉。这本书的文学价值在于它对“氛围”的塑造,它构建了一个自洽的、封闭的心理世界,让人沉浸其中,难以自拔。

评分从文学史的角度来看,这本书无疑是那种具有开创性意义的作品,它彻底打破了某些传统的叙事桎梏。它没有试图去美化任何东西,包括痛苦、欲望和死亡。作者的视角是极其冷静的,像一个冷眼旁观的记录者,记录着生命在特定社会结构下的扭曲与变形。我特别注意到她对“沉默”的运用,很多时候,最关键的对话是以一种近乎旁白的方式出现,轻描淡写,却掷地有声。这使得整部作品的气质显得格外高傲和疏离,仿佛作者不屑于向读者做任何解释。这种“不解释”的态度,恰恰是其力量的来源——它信任读者的理解能力,并邀请我们进入一种更高维度的情感共鸣区。这是一本需要反复重读的书,因为每一次阅读,都会因为心境的变化,而捕捉到之前遗漏的、隐藏在那些看似平淡的句子下的复杂层次。它不讨好读者,但它能深刻地改变你对某些人性议题的看法,绝对是值得珍藏的佳作。

评分不错,值得拥有,蛮好看的

评分装帧设计很棒!

评分华尔街的辉煌与窘迫 华尔街再次引发全世界的关注,是因为一场始于华尔街,在短时间内迅 速传遍全球的金融危机。 2008年9月15日,超过百年历史的华尔街投行雷曼兄弟公司轰然倒塌, 揭开了全球金融危机的大幕。在短短的几个月内,危机将北至冰岛,南至阿 根廷的各国经济体带到了衰退的边缘,世界金融市场也遭受重创。在大规模 经济救助计划的刺激和各国共同协作的努力下,全球经济逐步走上了漫漫复 苏之路。无疑,此次金融危机是在世界经济金融加速一体化的进程中,发生 的一次波及几乎所有国家和社会各个层面的全方位裂变,它深刻地影响了第 二次世界大战以来形成的世界格局,也引发了人们对于既有经济、金融,乃 至社会发展模式的深刻反思。 危机的硝烟逐步散去,人们不无惊奇地发现,人类的金融世界在过去的 一个世纪中发生了巨大的变化。从1929年的10倍杠杆率,到雷曼倒闭前的数 十倍杠杆率;从相对简单和弱小的金融市场,到股票、债券、商品、外汇、 金融衍生品市场的爆炸式增长;从纽约和伦敦两个主要的国际金融中心,到 全球几十个金融中心的竞争联动和风险传递;电信业和互联网的飞速进步悄 悄地把这个世界变成了地球村,金融市场也以最快的速度走向了全球一体化 。规模急剧扩张、产品高度复杂、资本快速流动、风险更为隐蔽、监管缺乏 协作、兼具高效性和脆弱性的今天的现代金融世界已与1929年的华尔街不可 同日而语①。但与此同时,回望华尔街的历史,我们也清晰地看到,在这一 切纷繁复杂的背后,依然是不变的人性,在此次金融危机中表现出来的贪婪 和恐惧,几乎和350年前人类第一次大规模投机事件“郁金香泡沫”别无二 致。历史往往具有惊人的相似,正如历史上一位著名的投机家说过的:“世 界上不会有任何其他地方的历史会像华尔街历史一样,如此频繁和千篇一律 地不断重复自己。当你看到现实生活中上演的资本市场的起起落落时,最让 你震惊的是,无论是市场投机还是市场投机者本身,千百年来都几乎没有丝 毫改变。这个资本的游戏亘古未变,同样亘古未变的还有人性。”① 这也就是为什么从2005年《伟大的博弈》中文版出版以来,被重印了35 次,并在社会上引发较大反响的根本原因。因为历史是最好的教科书。《伟 大的博弈》告诉我们:一部金融史也是一部金融投机史和金融危机史,更是 一部不断出现危机、不断修正和不断完善监管体系的历史。华尔街早期超过 百年的自我演进和野蛮生长随着1929年的股灾和30年代大萧条的降临戛然而 止,随后出台的美国《证券法》、《证券交易法》和《格拉斯–斯蒂格尔法 》标志着现代金融体系和监管框架初露端倪;2008年的危机,同样带来了对 现代金融发展和监管模式的深刻反思,数月前,奥巴马政府《金融监管改革 法》在美国各个利益阶层的博弈和世界各国的关注中得以通过。但可以想见 ,现代金融体系和监管框架的重塑还有相当漫长的道路要走,而今天华尔街 的窘迫也凸显了一个经济体渐趋成熟后,其金融市场缺乏增长动力的尴尬。 《伟大的博弈》也告诉我们,在美国的经济起飞过程中,无论是19世纪 末期的重工业化进程,还是20世纪末期的高科技产业崛起,华尔街都是其背 后无形的推手,起到了举足轻重的作用。尽管市场有很多缺陷,长期以来倾 向于高度自由的美国资本市场的发展更是一个不断崩溃和重生的周而复始的 过程,但无法否认,作为一个社会和经济体中资源配置最迅捷和高效的场所 ,资本市场与实体经济的成长是互为因果的,其效率直接影响到一个国家的 竞争力,是现代经济的制高点。可以预见,在危机后下一轮全球战略性新兴 产业的竞争中,很大程度上,资本市场的竞争力对于哪国经济体能在此轮竞 争中脱颖而出同样会起到决定性的作用。 2010年11月,我有机会再次造访华尔街,距我离开华尔街回国参加中国 经济的建设已经10年。弹指一挥间,10年巨变,令人感慨万千。10年前,大 部分华尔街人尚未听说过中国资本市场,10年之后,华尔街每个交易员清晨 第一件需要做的事,就是看一看前一天晚?中国股市是涨是跌。

评分本书收录《纳塔丽·格朗热》与《恒河女子》两篇。

评分此用户未填写评价内容

评分玛格丽特是一个谎话连篇的人。——埃德加• 莫兰(法国哲学家)

评分玛格丽特·杜拉斯(1914—1996),法国小说家、剧作家、电影导演,本名玛格丽特·多纳迪厄,出生于印度支那,十八岁后回法国定居。她以电影《广岛之恋》(1959年)和《印度之歌》(1975年)赢得国际声誉,以小说《情人》(1984年)获得当年龚古尔文学奖。

评分这版本的快绝版了。希望京东能尽力补点货。

评分“所有的男人都是同性恋。所有的男人都可能是同性恋,他们只是还不自知,或者没有向别人讲述证明他们是同性恋的事件或迹象。”

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![红楼梦(拼音版 超值彩图版)/少儿必读经典·悦读故事馆 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11714238/55a630ceN3c1d29a7.jpg)

![我们的土壤妈妈 [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11906658/5767a502Ne8e8ab88.jpg)

![说得美 [ME TALK PRETTY ONE DAY] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11502864/53c635a1N894a9210.jpg)

![韩东的诗 [Han Dong Collected Poems] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11618243/55135344N2a28d6af.jpg)