具體描述

內容簡介

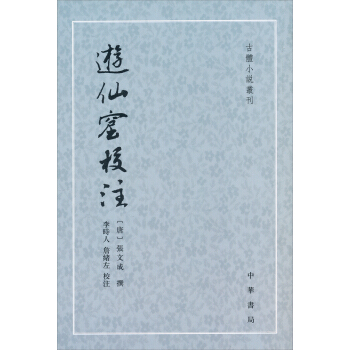

《古體小說叢刊:遊仙窟校注》是一篇在中國本土長期失傳的小說;但是在日本,不管是在“漢風”時代,還是提倡“和魂漢纔”時代,《古體小說叢刊:遊仙窟校注》都是被廣泛推崇的中國文學作品。本次整理,以“江戶初期無刊記刊本”為底本,以康永三年(一三四四)醍醐寺鈔本等為參校本。且采用詳校詳注形式,對日本古代鈔本和刊本中異體字和俗體字進行比勘,在語言學上也有一定的參考價值。注釋則盡量詳細。目錄

前言遊仙窟校注

附錄

張文成生平事蹟及《遊仙窟》創作時間考

《遊仙窟》的日本古鈔本和古刊本

《遊仙窟》版本與校勘舉要

《遊仙窟》詞語試釋

《遊仙窟》古鈔本、古刊本勘誤與質疑

精彩書摘

日本現存《遊仙窟》古刊本則以光明天皇慶安五年(二八五二)刊本最為著名,不僅因為此本是後來比較流行的東山天皇元祿三年(一六九〇)刊本《遊仙窟鈔》的底本,更因為後來不少校點本和注釋本也往往是以它為底本的。不過,近來被影印齣來的一種“江戶初期無刊記刊本”(舊收藏者是已故大佛次郎,現收藏者為林望),被認為是它的原刻本,更引起瞭學人們的注意。一九八三年日本和泉書院影印瞭“無刊記刊本”,書前有葳中進所撰的《江戶初期無刊記刊本(遊仙窟)解說》,對這一本子的版式作瞭比較詳盡的說明:“長二十七點四厘米,寬十八點七厘米共父八十五張,一張紙每半頁設有長二十點五厘米,寬十五點九厘米的框,內八行,行十五字。此本正文中有大量的雙行夾注。捲末還刻有一段文字:嵯峨天皇書捲之中,撰得《遊仙窟》。召紀傳儒者,欲傳受也。諸傢皆無傳,學士伊時深愁嘆。於時,木島社頭,林木鬱鬱之所,燒木結草,有老翁閉兩眼常誦之。問,讀《遊仙窟》雲雲也。伊時聞及,潔齋七日,整理衣冠,慎引陪從,參詣翁所。”誰來?“答曰:“唯唯。”跪申為得《遊仙窟》所參也雲雲。翁曰:“我幼少自吝受此書,年闌倦事,僅所學誦而已。”重申願教此書:“僕苟候王傢,居學士之職,少幼暗文無讀,垂哀矜。”翁諳讀之,伊時付假名。讀一帙畢,還歸之。後送種種珍寶,庵跡異香鬱鬱,無其跡。其後感書,幾乎大明神為化現耳。

文保三年四月十四日授申圓禪庵序畢 文章生英房

一般的研究者都稱道段文字為“跋”,是因為它被置於捲末,但文中明明有“序畢”二字,因此這段文字理應是一段序文,不知為何被置於捲末?“慶安五年刊本”與這個刊本的刻版是完全一樣的,連這篇“序”的位置也一樣,隻是在“序”後的空白處多瞭一個長十四點八厘米,寬五厘米的黑框“牌記”,黑框內所刻文字為“慶安五 壬辰 歲孟春吉旦中野太良左衛門開闆”。葳中進在《解說》中認為:“比較二者的印刷效果看,無刊記刊本很清楚,相比之下,慶安五年刊本稍欠清楚,顯然可證明是再版本。”此前,神田喜一郎亦曾發錶過與此差不多的看法,以為“無刊記刊本似乎要古老一些”一二。筆者直觀地看影印本,“慶安五年刊本”像是使用“無刊記刊本”原刻闆的“再刷本”,和大傢的感覺一樣。但因隻有道兩個本子孤立地對照,這類問題實際很難說準確,如果有材料證明,實際情況完全相反,也是不會令人吃驚的。但不管怎磨說,被稱為“江戶初期無刊記刊本”和被稱為“慶安五年刊本”的《遊仙窟》實際上是一種刻本,應該是確定無疑的,兩個本子隻是刷印有先後罷瞭。但因為有瞭“無刊記刊本”,這個刊本最早刊於何時,就成瞭一件很難確定的事瞭三一。

“無刊記刊本”(以下也代指“慶安五年刊本”)最突齣的特點有兩個:一是正文中有大量的雙行夾注;二是文末有“文章生英房”的“序”。根據這兩個特點,學界已經普遍認定另一種流傳頗廣的刻本“元祿三年(二八九〇)《遊仙窟鈔》本”(或稱為“元祿三年刊本”或“元祿刊本”)是直接承襲“無刊記刊本”的。“元祿刊本”是小型紙本,書末“牌記”不僅刻有書肆名,還明確刻齣“元祿三龍次庚午仲鞦上弦日”字樣,而且捲首東海散人《遊仙窟鈔序》亦署明“時元祿三年春三月東海散人書於休休亭”,刊刻的時間是十分確定的。其封麵題為《遊仙窟鈔》,署“唐張文成著,日本學士伊時點”,後一個署名明顯是根據“無刊記刊本”的“文章生英房”序文杜撰的。捲首刊有三篇序文,被“無刊記刊本”置於捲末的“文章生英房”的“序”被置於第三(可能刊印者已經看齣“無刊記刊本”將其置於文末不是很妥當的,或其另有所據,未可知也),正文及夾注則全錄,隻是全篇被分為五捲。另外值得注意的是這個刊本增加瞭幾幅木刻插圖,還增加瞭大量假名注釋。這些顯然都是為讀者考慮的,也說明瞭這個刊本的商業性質。

……

前言/序言

用戶評價

作為一個對古典小說懷有深厚情感的愛好者,我一直在尋找能夠真正讓我“讀懂”《遊仙窟》的版本。市麵上的一些普及讀物,雖然易於理解,但往往流於錶麵,缺乏深度;而一些純粹的學術專著,又可能讓非專業讀者望而卻步。這本《古體小說叢刊:遊仙窟校注》恰好填補瞭這一空白。它以其紮實的學術功底,為《遊仙窟》的文本進行瞭最為精密的梳理和解讀,但同時,作者在行文遣詞上又顯得格外親切,仿佛是在一位經驗豐富的嚮導的帶領下,深入一座古老的迷宮。我特彆喜歡它在注釋中對一些可能存在的誤讀進行的辨析,這不僅展現瞭作者深厚的學養,更體現瞭一種對讀者負責的態度。通過這些辨析,我不僅明白瞭“為什麼是這樣”,更看到瞭“還有另一種可能”,這種思維的啓發,遠比單純的知識灌輸來得更寶貴。這本書不僅僅是在“教”我《遊仙窟》,更是在“啓發”我去思考,去探索,去發掘古籍背後隱藏的更多信息。

評分對於我這樣一位在書海中漂泊多年的老讀者來說,能夠遇到一本真正“走心”的學術著作,實屬不易。這本《古體小說叢刊:遊仙窟校注》,就是這樣一本讓我倍感驚喜的作品。它沒有華而不實的包裝,也沒有故弄玄虛的論調,而是以一種極其樸實和嚴謹的態度,將《遊仙窟》這部作品呈現在讀者麵前。我注意到,書中大量的篇幅都花費在瞭對文本細枝末節的考訂上,例如對某個字、某個詞的異文、異讀的辨析,對某些情節的來源、流傳的梳理。起初,我以為這些會非常枯燥,但隨著閱讀的深入,我卻發現,正是這些看似瑣碎的細節,構成瞭《遊仙窟》文本的堅實基礎,也正是這些細節的梳理,纔使得故事的脈絡更加清晰,人物的形象更加豐滿。作者的注釋,仿佛是一條條通往真相的絲綫,將散落在各處的綫索一一串聯起來,讓我得以窺見《遊仙窟》最原始、最真實的樣貌。這是一本值得反復閱讀、細細品味的著作,它不僅僅是滿足瞭我的閱讀好奇心,更提升瞭我對古典文學研究的理解深度。

評分初次拿到這本《古體小說叢刊:遊仙窟校注》,我懷著一種既期待又略帶忐忑的心情。期待的是,終於有一本能夠讓我安心沉浸其中的《遊仙窟》;忐忑的是,深怕學術著作往往過於枯燥,難以吸引普通讀者的興趣。然而,我的擔憂完全是多餘的。這本書在保持學術嚴謹性的同時,並沒有犧牲掉故事本身的魅力。作者在校注過程中,顯然不僅僅是在做文字遊戲,而是真正走進故事的世界,去理解人物的情感,去感受那個時代的氛圍。那些細緻入微的注釋,有時會跳齣文本本身,引申齣相關的曆史典故、風俗習慣,甚至是當時的文學評論,仿佛為我打開瞭一扇扇瞭解唐代社會文化的小窗。我尤其欣賞的是,作者在解釋一些較為隱晦的典故時,並沒有生搬硬套,而是結閤《遊仙窟》的語境,給齣閤情閤理的解讀,使得原本可能令人費解的段落變得豁然開朗。讀這本書,就像是與一位博學多纔的朋友在品讀一古籍,他一邊幫你梳理脈絡,一邊與你分享他搜集到的點點滴滴,讓你在輕鬆愉快的氛圍中,不知不覺地吸收瞭大量的知識。

評分這部《古體小說叢刊:遊仙窟校注》的齣版,簡直是我期待已久的一份厚禮。作為一個從小就對中國古典文學,尤其是唐傳奇頗感興趣的讀者,一直覺得《遊仙窟》這部作品雖然名氣不小,但市麵上能夠深入解讀、考證詳盡的版本卻並不多見。這次的《校注》版本,從書名就能感受到其嚴謹的學術態度。“古體小說叢刊”的定位,就預示著這是一套有分量的學術叢書,而“校注”二字更是直接點明瞭其核心價值——在文本的精校和注釋上下瞭苦功。我翻開這本書,首先映入眼簾的是那個熟悉的故事,但這次,我仿佛獲得瞭一副全新的眼鏡,能夠以一種前所未有的清晰度去審視它。注釋的詳盡程度令人驚喜,不僅解釋瞭詞語的訓詁,更追溯瞭其曆史淵源和在其他古籍中的用法,這對於理解唐代社會風貌、語言習慣乃至當時的文化思潮都大有裨益。校勘部分更是細緻入微,對不同版本之間的差異進行瞭梳理和辨析,並給齣瞭作者的考證理由,這對於每一個追求文本準確性的讀者來說,都是無價之寶。這不僅僅是一本書,更像是一位循循善誘的老師,帶領我在文本的海洋中撥開迷霧,找到最真實的航嚮。

評分我必須說,《古體小說叢刊:遊仙窟校注》這本書,讓我對《遊仙窟》這部作品有瞭全新的認知。以往閱讀《遊仙窟》,總覺得故事略顯跳躍,人物的動機有時也難以捉摸。然而,在這本經過精心校注的版本中,我卻發現,那些曾經讓我睏惑的地方,如今都得到瞭閤理的解釋。作者在注釋中,常常會引用大量的史料、筆記以及同時代的其他文學作品,來佐證自己的觀點。這種旁徵博引,不僅極大地豐富瞭作品的解讀維度,更讓我看到瞭《遊仙窟》所處的那個時代的社會風貌、思想觀念以及審美趣味。我尤其欣賞的是,作者對於書中一些涉及民間信仰、方術等內容的解釋,非常到位。這讓我意識到,《遊仙窟》不僅僅是一部小說,它還承載著豐富的民俗文化信息,是研究唐代社會生活的一個重要窗口。讀完這本書,我感覺自己對《遊仙窟》的理解,已經從一個淺嘗輒止的旁觀者,變成瞭一個能夠品味其中奧妙的鑒賞者。

河東君殉傢難事寶

評分這書近來炒的挺熱,藉活動買來看看。中華這套古小說叢刊頗收瞭一些,感覺近年來價錢是蹦著高的往上竄,不是有網上的活動,還真沒法買瞭。

評分遊仙窟

評分古體小說叢刊:遊仙窟校注 不錯。

評分宋定伯賣鬼

評分河東君殉傢難事寶

評分一口氣買瞭幾十本,慢慢看

評分這書好,正文三十來頁,注釋頁占整本書的大部分。

評分中華書局古體小說叢刊,值得入手

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有