具体描述

编辑推荐

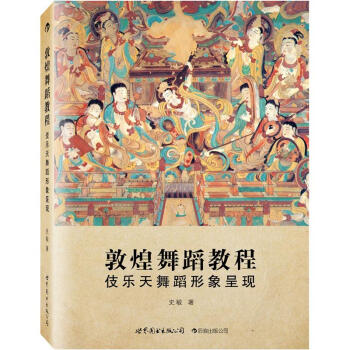

作者为世界上一所舞蹈专业的高学府北京舞蹈学院敦煌舞教研室主任,结合三十余年的表演和教学经验,倾心诠释古典舞蹈艺术精华之一——敦煌舞的美学价值。 ★ 内容宏富:本书配有教学图片600余张,通过每个步骤的配图分解展示敦煌舞在站姿、行姿、跃姿、旋转以及舞绸各个方面的表演技巧,有助于学舞者从基础到高阶掌握敦煌舞的表演能力。 ★ 追本溯源:本书不仅是一本舞蹈教程,而且深刻讨论了敦煌莫高窟的形成以及敦煌舞艺术在各个时期的舞蹈语言,由浅入深地解读敦煌舞的形象本源及艺术呈现。内容简介

敦煌舞作为一种崭新的舞蹈样式,诞生于1979年大型民族舞剧《丝路花雨》,它使得敦煌壁画中的舞蹈活灵活现地走向观众,为世界所瞩目。作者通过在教学中的讲解和指导,使更多的青年人了解敦煌舞,喜欢敦煌舞,并热爱敦煌舞,使大家能从各自不同的角度来体验敦煌舞蹈文化,共同挖掘和探索这座人类文明的艺术宝库。这一课程的训练内容是以敦煌壁画中的伎乐形象为依据,教材内容与壁画中的形象有关,组合以综合表现形式呈现,每个组合在队形上都有相应的变化设计,在以风格和技术为目的的身体训练的同时,还包括历史、文化、表演等相关理论方面的内容,适合本科生和研究生的教学。作者简介

史敏,国家一级演员,北京舞蹈学院古典舞系教授,敦煌舞教研室主任,中国舞蹈家协会会员。1995年至今,在北京舞蹈学院附中、古典舞系、民间舞系、编导系、研究生部和香港演艺学院中国舞系承担中国舞本科、研究生的教学工作。负责《敦煌舞——伎乐天舞蹈形象呈现》《古典舞基本功训练》《古典舞身韵——徒手》《古典舞身韵——袖舞》等课程的教学。曾在大型民族舞剧《丝路花雨》中扮演英娘;舞剧《箜篌引》中扮演无忧公主;舞剧《山魂交响曲》中扮演苗依。自1991年至1995年连续5年在中央电视台和文化部春节歌舞晚会中表演独舞《敦煌梦幻》《天宫伎乐》《飞天》《反弹琵琶》《良宵》等,1994年拍摄完成舞蹈艺术专题片《敦煌不沉眠》。发表的学术专著和论文有:《敦煌舞蹈教学研究集——敦煌心语》《试论敦煌飞天的动感与艺术形象》《丝路花雨》《敦煌飞天 ——艺术瑰宝》《敦煌舞蹈创作方法研究——舞剧九色鹿案例研析》等。创作的作品有:《霓裳羽衣》《静夜思残春》《庆善乐》《闻法飞天》《反弹琵琶品》《绚丽敦煌》舞剧《九色鹿》和舞蹈艺术专题片《敦煌不沉眠》。荣获桃李杯优秀园丁奖。2008年获荷花杯专业艺术院校优秀园丁奖;所创剧目《文法飞天》获表演铜奖。同年获华北五省舞蹈比赛指导一等奖;编创剧目《反弹琵琶品》获表演一等奖、创作二等奖。 2007年被评为北京市优秀青年骨干教师。2009年被学院评为学生就业先进工作者。目录

序一 对敦煌壁画伎乐天舞蹈形象呈现的评价序二 时不我待 史敏加油

前言

Part 1 引论

一、敦煌莫高窟的形成

二、洞窟中的乐舞形象

1.早期:北凉及北朝时期的乐舞形象

2.中期:隋、唐时期的乐舞形象

3.晚期:五代、宋、西夏、元时期

Part 2 伎乐天舞蹈呈现

组合一 启示冥想--手姿与神韵训练组合

1.组合意境

2.教学提示

3.教材内容

4.组合呈现

5.组合分析

6.重点讲解

组合二 伎乐弄腰--腰和胯部韵律训练组合

1.组合意境

2.教学提示

3.教材内容

4.组合呈现

5.组合分析

6.重点讲解

组合三 步态生莲--伎乐天脚位、步法训练组合

1.组合意境

2.教学提示

3.教材内容

……

精彩书摘

如今在北京舞蹈学院,我虽然是初次将敦煌舞的研究应用于教学实践,但实际上是自己多年的宿愿,也为这一天的来到精心准备了很长时间。从对老一辈敦煌舞蹈理论学者董锡玖、刘恩伯、王克芬等老师研究成果的借鉴,到对敦煌舞蹈教学先驱高金荣老师教学经验的学习总结,再结合自己30多年的舞台表演、教学研究和创作经验,自己不遗余力地从中探索其规律、揣摩其方法,在2002年提炼整理出了《敦煌舞教学大纲(草案)》,这也是凝结了几代人心血的研究成果啊!2006年,我借助学院科研课题研究的平台,对敦煌舞的教学和剧目创作开始了较为系统的研究与实践,将研究成果用于学院研究生的教育,同时也将科研与敦煌舞表演人才的培养挂钩。在研究生和05级中国古典舞表演专业(香音班)的敦煌舞教学和剧目创作中,从敦煌舞教学大纲中摘取伎乐天重点内容,进行深入研究,精心编排组合授课,以行之有效、以点带面的科学方法,在有限的课时中,集中以壁画乐舞部分中最精彩、最富有代表性的内容进行授课,使学生通过亲身实践,真正了解并感受到敦煌舞的艺术魅力所在。

回顾敦煌舞从产生到今天的发展,凝聚了无数人的心血。正是有了这几代人坚持不懈的努力和艺术方面的积累,才使敦煌舞能在舞蹈学院古典舞系重点学科人才培养的高端平台上建立起来,为中国古典舞事业的发展和建设发挥其应有的作用。

……

前言/序言

用户评价

这本书的装帧设计实在是太吸引人了,封面那种沉稳的绛红色调,配上烫金的书名,一眼望去就觉得很有分量感和历史的厚重感。翻开内页,纸张的质感也相当不错,印刷的色彩饱满而不失雅致,尤其是那些配图,看得出来在细节处理上非常用心。我本来对舞蹈史料类的书籍有点畏惧,担心内容晦涩难懂,但这本书的排版布局却出乎意料地清爽。章节划分逻辑清晰,每一个重要的概念或者历史节点都有明确的标记,让人在阅读时不会迷失方向。尤其是那些配图的注释,不是那种干巴巴的学术腔,而是用比较生动的语言将图像背后的文化信息串联起来,让初学者也能很快抓住重点。整体来说,从拿到书的那一刻起,就能感受到出版方在制作这本书上的诚意,绝对是值得收藏的一本艺术类书籍。

评分我对古代乐舞艺术的研究一直停留在比较泛泛的层面,这次读这本书,简直像被带进了一个全新的知识领域。作者对于敦煌壁画中伎乐天形象的梳理和解读,角度极其新颖和专业。我特别欣赏其中对于舞蹈动作复原思路的阐述,他们不仅仅是简单地描述姿态,而是深入到犍陀罗艺术、中原汉族舞蹈以及西域民族舞蹈元素是如何在敦煌这个十字路口进行融合和演变的。书中引用的不少一手文献资料的翻译和考据工作量巨大,读起来能感受到作者深厚的文献功底。特别是关于“翻掌”和“提举”这类具体动作的力学分析,用现代舞蹈术语来对照古代图像,这种跨学科的对话方式,极大地拓宽了我的理解边界。这本书的学术价值毋庸置疑,对于任何想深入研究石窟艺术中的动态美学的学者来说,都是一本不可或缺的参考书。

评分坦白说,我原本以为市面上关于敦煌艺术的书籍已经够多了,这本书能提供什么新的视角?然而,当我翻阅到关于服饰与乐器对舞蹈影响的章节时,我立刻改变了看法。作者的细致程度令人惊叹,比如对帔帛(飘带)在不同舞姿中如何表现空气动力学美感的分析,以及不同乐器音色如何对应到舞蹈的情绪表达上。书中对不同时期、不同洞窟中伎乐天形象风格差异的对比分析,非常具有说服力,展示了敦煌艺术流变的脉络。这种层层递进的深度挖掘,让我意识到,原来一个看似简单的“天人飞舞”的形象背后,蕴含着如此复杂的文化交流史和审美取向的演变。这本书的价值在于,它把一个宏大的主题,通过精细的碎片化研究,最终构建成了一幅完整而多维度的艺术画卷。

评分我更关注的是这本书在“可操作性”上的体现。很多艺术史书籍只是高屋建瓴地描述,但这本书似乎有意无意地提供了一套可以被实践检验的理论框架。虽然它不是一本纯粹的“教学手册”,但其中关于敦煌舞蹈意境如何转化为身体感受的探讨,对我个人练习颇有助益。例如,作者在解析“反持乐器”造型时,提到了核心力量的运用和重心转移的微妙变化,这比单纯看图学样要有效得多。我甚至尝试根据书中的描述去想象和模拟一些姿态的连接感,发现这种基于文化理解的模仿,比机械性的重复练习更能找到那种古朴的“气韵”。对于希望从事古代舞复原或相关舞台设计的人士来说,这本书提供的细节支持是无价的,它真正做到了理论指导实践的桥梁作用。

评分这本书的叙事风格是那种非常贴近爱好者的,读起来一点也不觉得枯燥,反而像是在听一位经验丰富的老师傅,娓娓道来他毕生所学。作者似乎非常了解现代舞者在学习传统舞蹈时常遇到的困惑,所以在描述那些复杂的身体语汇时,总会穿插一些实用的建议,比如如何找到“韵味”,而不是仅仅停留在模仿外形。我尤其喜欢其中关于敦煌壁画的“故事性”解读,它不再将这些图像视为孤立的雕塑,而是把每一个舞者都放回了那个特定场景的仪式感和宗教意义中去理解。这种将艺术、历史、宗教融为一炉的叙述方式,让伎乐天的形象变得鲜活立体,仿佛能听到天界的乐声和鼓点。对于那些想在自己的舞蹈实践中汲取传统灵感的舞者们,这本书提供的不仅仅是知识,更是一种创作上的启发和精神上的滋养。

评分???????????????????

评分视觉中的审美风格呈现应该是艺术的第一层面的追求。在艺术史中我们发现,从事艺术创造的艺术家们特别倾向于审美风格问题,他们全力将“第一自然”中难以见到的事物呈现出来,制造出一种“第二自然”的新奇感和中击力,所以人们称艺术是风格的。风格性的艺术品是由细节构成,像在日本的雅乐机构尚保存的《迦陵鸟》舞(见图7),就是东方的古典的大传统中的中国敦煌伎乐天舞蹈中护法神伎乐天的一支,其视觉中的风格比较接近美术中“客观临摹”、“整理临摹”、“还原临摹”中的后者,即动态的还原复活,或视觉记忆重现。

评分好

评分视觉中的审美风格呈现应该是艺术的第一层面的追求。在艺术史中我们发现,从事艺术创造的艺术家们特别倾向于审美风格问题,他们全力将“第一自然”中难以见到的事物呈现出来,制造出一种“第二自然”的新奇感和中击力,所以人们称艺术是风格的。风格性的艺术品是由细节构成,像在日本的雅乐机构尚保存的《迦陵鸟》舞(见图7),就是东方的古典的大传统中的中国敦煌伎乐天舞蹈中护法神伎乐天的一支,其视觉中的风格比较接近美术中“客观临摹”、“整理临摹”、“还原临摹”中的后者,即动态的还原复活,或视觉记忆重现。

评分书到了,真的很喜欢,质量很好

评分:很好。服务质量各方面很好。

评分跳出壁画的伎乐天首先要注意其文化身份的认定。像舞蹈中的“S”型,它既非印度舞蹈中的“S”型,亦非汉代玉舞人的“S”型。由此,我们还必须考察印度舞蹈中的“S”型到了阿富汗、龟兹等地区分别是什么样子,中原玉舞人进入河西走廊后为什么发生了那些变化。这样我们在敦煌伎乐天舞蹈形象呈现的定位上就有了舞蹈身体记忆与技艺的判定根据。这是一项艰苦的工作。

评分敦煌舞作为一种崭新的舞蹈样式,诞生于1979年大型民族舞剧丝路花雨,它使得敦煌壁画中的舞蹈活灵活现地走向观众,为世界所瞩目。作者通过在教学中的讲解和指导,使更多的青年人了解敦煌舞,喜欢敦煌舞,并热爱敦煌舞,使大家能从各自不同的角度来体验敦煌舞蹈文化,共同挖掘和探索这座人类文明的艺术宝库。这一课程的训练内容是以敦煌壁画中的伎乐形象为依据,教材内容与壁画中的形象有关,组合以综合表现形式呈现,每个组合在队形上都有相应的变化设计,在以风格和技术为目的的身体训练的同时,还包括历史、文化、表演等相关理论方面的内容,适合本科生和研究生的教学。如今在北京舞蹈学院,我虽然是初次将敦煌舞的研究应用于教学实践,但实际上是自己多年的宿愿,也为这一天的来到精心准备了很长时间。从对老一辈敦煌舞蹈理论学者董锡玖、刘恩伯、王克芬等老师研究成果的借鉴,到对敦煌舞蹈教学先驱高金荣老师教学经验的学习总结,再结合自己30多年的舞台表演、教学研究和创作经验,自己不遗余力地从中探索其规律、揣摩其方法,在2002年提炼整理出了敦煌舞教学大纲(草案),这也是凝结了几代人心血的研究成果啊!2006年,我借助学院科研课题研究的平台,对敦煌舞的教学和剧目创作开始了较为系统的研究与实践,将研究成果用于学院研究生的教育,同时也将科研与敦煌舞表演人才的培养挂钩。在研究生和05级中国古典舞表演专业(香音班)的敦煌舞教学和剧目创作中,从敦煌舞教学大纲中摘取伎乐天重点内容,进行深入研究,精心编排组合授课,以行之有效、以点带面的科学方法,在有限的课时中,集中以壁画乐舞部分中最精彩、最富有代表性的内容进行授课,使学生通过亲身实践,真正了解并感受到敦煌舞的艺术魅力所在。回顾敦煌舞从产生到今天的发展,凝聚了无数人的心血。正是有了这几代人坚持不懈的努力和艺术方面的积累,才使敦煌舞能在舞蹈学院古典舞系重点学科人才培养的高端平台上建立起来,为中国古典舞事业的发展和建设发挥其应有的作用。:..史敏1.史敏在中华民族五千年文明史中,敦煌文化占有她重要的历史地位。一代宗师季羡林先生对敦煌文化有这样的论述世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个中国、印度、希腊、伊斯兰。而这四个文化体系汇流的地方只有一个,这就是中国的敦煌和新疆地区。而敦煌壁画则是敦煌文化中最璀璨的明珠之一。敦煌壁画历经一千六百余年,她蕴含着我国丰富的舞蹈文化遗产,其中的舞姿造型琳琅满目,千姿百态,美不胜收,它们既保持着各自不同的时代特征,又有着基本统一的风格特征和审美规律。为我们研究、继承古代优秀的传统舞蹈风格,弘扬中华舞蹈文化,提供了宝贵的形象资料。敦煌舞蹈

评分我们的敦煌伎乐天舞也应该先学习日本雅乐,从“客观”研究到综合“整理”,再由“还原”到“创新”。如前所述,同“迦陵鸟”一样,“飞天”很难算作我们所谓的“现实主义”的舞蹈,但戴爱莲先生1954年创作的双人舞《飞天》却让她们“飞”在了舞台上,而且是新中国第一部取材于敦煌壁画的作品,在二维壁画空间向四维舞蹈空间的个性创作中身体力行。当时的《英国泰晤士报》用“体现了戴女士处理人体造型和舞台空间结构的非凡才能”赞誉了《飞天》(见图8)激活壁画的奠基作用。此后,类似的风格展示性的伎乐天舞大量出现在舞台上,可惜多成为装饰性、展示性或技艺性舞蹈。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![北京舞蹈学院十五规划教材:中国民族民间舞教学法 [Teaching Methodology of Chinese National Folk Dance] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11536479/5a795979Nbd52054f.png)

![时尚品牌:VI设计创意集 [Graphic design for fashion] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12048440/57fd9dc6N4499ccf4.jpg)